なぜ無印良品は「日本一有名なノーブランド」になったのか…良品計画会長が全社員に配った「商売10カ条」の中身

プレジデントオンライン / 2024年2月2日 10時15分

■無印良品の会長と「日本商業の父」との出会い

――良品計画では、「日本商業の父」と呼ばれる倉本長治の教えを全社員で共有されているそうですが、そのきっかけを教えていただけますか。

10年ほど前のことですが、広島の製パン業「アンデルセン」の相談役、高木彬子さんのことが新聞に紹介されていました。夫とともに二人三脚でグループを引っ張ってきた彼女は、創業の精神を伝えようと私費を投じて寺子屋をつくりました。

その入所資格は「雑巾を1枚持参する」こと。なぜなら、雑巾は「床を磨き、心を磨き、人生を磨く道具」だからというお考えに共感し、その方に直接会いにうかがいました。

その足で同じ広島を拠点とされるイズミの山西泰明社長を訪ね、その話をしたところ、商業界創立者の倉本長治さんの話が出て、「当時の商人は倉本先生の講座を聞いて、すごく勇気をもらって立ち上がったんだ」と聞かされたわけです。私が倉本先生を強く意識したのはこのときでした。

■「仕事がバケツリレーのごとく流れてしまう」という悩み

その一方で、当時の私には「会社の規模が大きくなると人が増え、いろんな部署ができた結果、社員の仕事がバケツリレーのごとく流れていってしまう」という経営者としての悩みがありました。

会社に人が少ないころは、数人でバケツ全体をA地点からB地点まで持っていくしか方法がありませんから、バケツリレーはあまり起きないのですが、会社が大きくなってくると、パーツごとに仕事が分断されていってしまう。

ならば、そのバケツリレーを何か一本の筋でつなげて、それぞれの仕事がクロスして分断されないチェーンのような構造にしていけばいい。

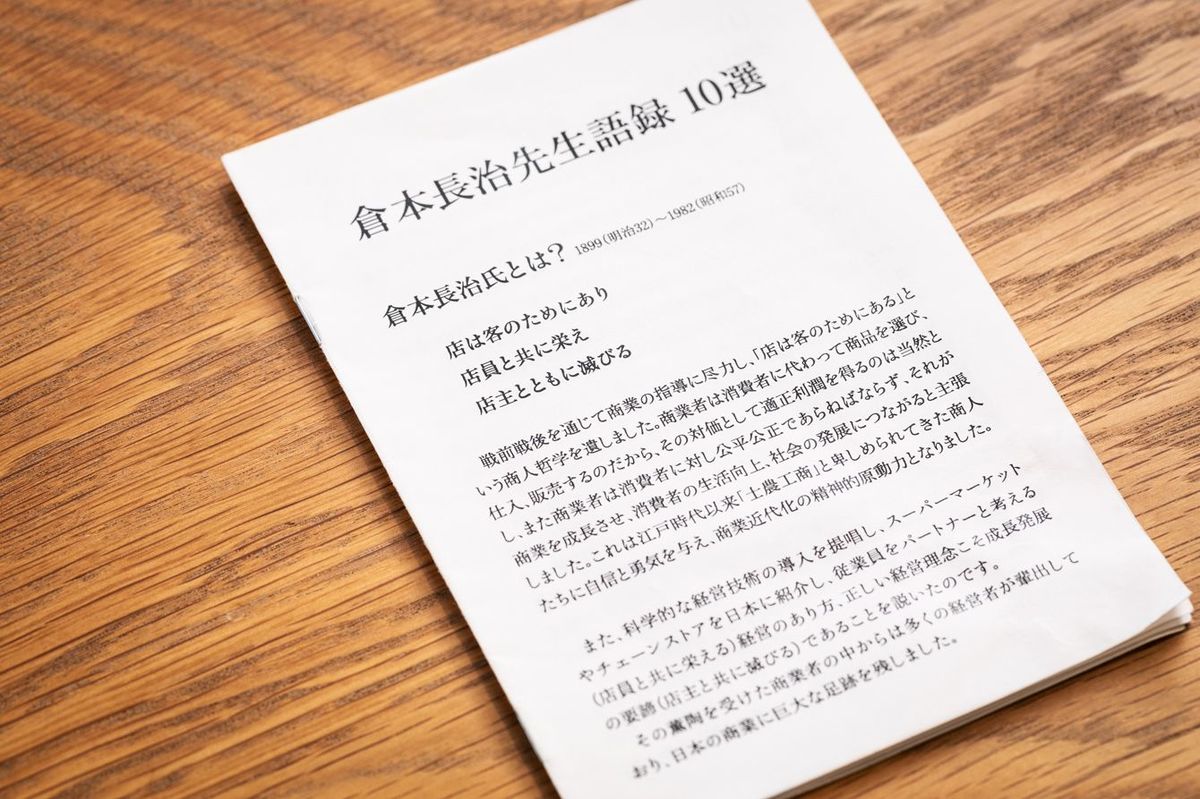

そのために必要な横串は、「商売の原点」や「お店の原点」といったことをみんなで共有することではないかと考えたわけです。そして私自身が倉本長治さんの残した文献を当たり、言葉を選び、『倉本長治先生語録10選』という小冊子をつくり、店長はじめ社員に配布したんです。選んだ語録は、「本来、無印良品はこうあるべきだろう」ということを端的に表したものばかりです。

――1980年に西友のプライベートブランドとして誕生した「無印良品」ですが、その生みの親であるセゾングループ創業者の堤清二さんも倉本長治の愛弟子の一人でした。倉本の死後に編纂された『倉本長治主幹追悼写真集』に、堤さんは追悼文を寄稿し、倉本を「昭和における石田梅岩」と評しています。

■同じグループでも、イトーヨーカ堂やイオンとはまったく違う

日本の近代小売業の原点として、「戦後の荒廃から立ち直るためには、地域の商店がまっとうな商売をして地域の役に立たなきゃだめなんだ」「日本再興のためには地域に根づいた商人が必要なんだ」と説いた倉本長治さんの話には、その後、日本で広がったチェーンストア理論のさらに元となる「商人の原点」があって、「商人の使命」が書かれていると思います。

その意味でセゾングループ創業者の堤清二は、金太郎飴的なチェーンオペレーションに関しては極めて懐疑的であり、それに倣(なら)ってセゾングループの各社はチェーンストア的価値観とは一線を画した価値観を持っていました。

その結果、セゾングループは緩やかな統制のもと、個々の現場力が非常に大事にされました。そこはイトーヨーカ堂さんやイオンさんとはまったく違う体質であったと思います。

もちろん、それは強みにもなれば、弱みにもなる。功罪もあって、われわれ良品計画としては、その功をいかに伸ばし、罪をいかに減らしていくかというところが常に問われてきたのですが、そのための一つの軸をつくろうと考えたことが『倉本長治先生語録10選』につがったわけです。

■良品計画にも共通する「儲けは目的ではない」

もともと無印良品には、極めて強くはっきりした思想概念があります。その一つの軸が「消費社会へのアンチテーゼ」です。

ときに「セゾンは売ることにあまり価値や目的を認めていないのではないか」といった誤解を受けることもあったわけですが、そうであるからこそ、そこに「商人」ということ、「売る」ということ、「商う」ということが、どのくらい世の中にとって大切なことなのかという一本の筋を通したかった。

――選ばれた10篇のタイトルは「損得より善悪が先」「商人の道、人間の美しさ」「真の繁昌はくり返し」「儲けは目的ではない」「実行第一」「数と量への宣戦」「ほんとうの専門店」「小さな店こそ」「商売の競争」「金儲けと商売の違い」というものです。どれも原文をそのまま掲載されていますね。

私が選んだ倉本長治さんの言葉は、私たちの店長やスタッフの皆さんにきちんと認識をしてもらいたかったことです。元の言葉に忠実に、そのまま配布しました。

私が似たような文章を書いて「こうだよ」と言うよりも、戦後の荒廃した日本において、倉本さんのような商業経営の指導者が現れ、中内功さん(ダイエー創業者)や岡田卓也さん(イオン名誉会長相談役)など、当時の日本のチェーンストアを目指す若手経営者を鼓舞し、それに呼応するように彼らが立ち上がっていったという事実を、背景も含めて伝えたかったのです。

■小売業の立場はいまだに向上していない

ただし、日本のチェーンストアのその後の歴史を見ると、当時、倉本さんがおっしゃっていたことをどこで忘れてしまったのかなとも感じています。そういう想いも含めて、倉本さんの生の言葉をそのまま使わせていただいたのです。要は、当時の中内さんたちが倉本さんから鼓舞されたのと同じことをしたかったのです。

というのは、いまだに小売業のポジショニングは飲食業も含めて決して高い位置にはありません。それに対して「そうじゃないんだ」「商業は極めて重要なミッションであり、大きな使命を持っているんだ」、ということを無印良品で働いているみんなに伝えたかったし、現場のスタッフの人たちが自分で意志を持って、自分で考えて仕事をすることが大事で、それこそが価値を生むんだ、ということを私は伝えたいと思いました。

――良品計画では、地域の商店街に出店したり、地場のスーパーマーケットに隣接して出店したりするなど地域密着に積極的に取り組んでいます。また、各自治体と連携することで地産池消や雇用創出、まちづくりなど、地域に新たな価値をつくりだそうとされていますね。

■セゾン創業者が掲げた「商売精神の共有」

商売とはもともと地域に根差しているものです。それがすごく大事なことなのに、チェーンストアはそれを忘れてしまったのではないでしょうか。

チェーンストアだから、本部機能が店舗の役に立つために存在することはとても合理的なことです。ところが、現実には、本部が決めて店舗が作業するということになってしまって、まったく理にかなわなくなってしまった。

セゾングループ創業者の堤清二さんはこうした傾向に対して、「ハードのチェーンストアではなく、ソフトのチェーンストアをつくるべきだ」と言いました。ハードとは、品揃えから、什器から、建物から、接客応対から、全部統一したチェーンストア理論の標準化の中で、よく言われていたような内容です。

そうではなくてソフトとは精神です。「精神を共有しながら、店舗が地域に根差し、地域に向いた商売をやりましょう」ということを言っていたわけです。

これは堤さんの功罪とも言えますが、彼はたくさん会社をつくりました。そして、会社を「つくり終わった」のではなく、常に「つくる途中(過程)」にもかかわらず、他にもやらなければいけない事業が、あの人の頭からはたくさん湧き出てくるわけです。

しかし、二百何十社もつくって、それをすべて自分が面倒を見るわけにはいかない。当然、人に任せるのですが、単純に言えば、セゾンには二百何十社をまっとうに経営できるほどの経営者が育っていなかった。

■「できません」と言える部下がいなかった

だから、どの事業が良かった悪かったではなく、今から考えればみんな事業としては良かった。ただ、それを誰がやったかということ、それだけです。

堤さんは、「ここに川をつくって街をつくるんだ」と言って、普通はやらないような投資をどんどんやるわけです。

しかし、「ショッピングセンターをつくるんじゃなくて、街をつくるんだ」というその概念自体は間違っているかというと、正しいんです。だからショッピングセンターの敷地内には「川も欲しいし、ホタルもいる所をつくりたい」というのは正しい。

ただ、それをどう具現化しようかというとき、投資はどの程度に抑えるべきかを計算すればわかるわけです。そこと堤さんの考えと、この二律背反をやってのける強力な番頭がいないとできないわけです。

ビジネスは二律背反です。そのつじつまをどう合わせるかが「仕事」です。たしかに、堤さんは飛び過ぎていた。それに対して、セゾンの人たちはみんな「できません」とは言えなかった。それが罪なのです。

■本部の指示待ち状態だった無印良品をどう変えたのか

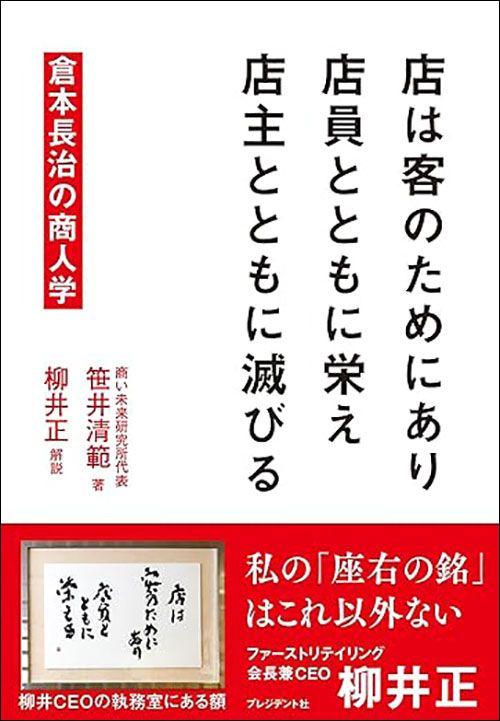

――本部がすべてを考え、現場はその指示どおりにやればいいというチェーンストア病に多くの企業が罹り、お客さまとの最前線にいる現場から考える力を奪っていきました。拙著『店は客にためにあり 店員とともに栄え 店主とともに滅びる』(プレジデント社)に解説文を寄稿されたファーストリテイリングの柳井正さんも、かつてその病にかかっていた時期があったと言っています。

私もこういう立場になってくる過程で、いろんなことを考えました。私が常務だったころ、良品計画は業績が悪くなった時期があって、当時は正直言って今の私が否定しているような本部と店舗の関係の時代でした。

それがそのころのうちの体質だったわけですが、前任の松井忠三とともにそれをひっくり返して、ひっくり返したものを仕組みや制度に落とし込んで運営化し、磨いていこうとしたわけです。

小売業の改革は簡単ではありません。業績が悪化したときに、いきなり現場に思考力が働いたり、改革する意識や概念が湧き出たりするように社員を育てていたかといえば、そうではない。本部が「こうやれ」「ああやれ」と言っていた企業の現場では、社員がそんなふうに育つわけがないんです。

だから、「現場が主役なんだ」ということを言葉としてまず提示しながら、みんなが「この会社は本当にそう思っているんだな」と実感してもらえるようなことを、最初は疑われながらでも何年もかけてやっていくしか、やり方はなかったわけです。

■数と量を追いかける現代の商売は危うい

業績の一時的な回復なら、バランスシートを見て経費を落としていけば、営業利益ペースでは改善します。しかし、その営業利益の回復に見合った商品力をどうするかとか、販売の仕組みをどうするかということを、現場を主役にして立て直すには何年もやり続けなければならない。

だから、店舗から本部にもどんどん意見を上げてもらい、本部はそれを改善する。店舗から上がってきたものに対して、できるだけ店舗の意見を尊重して変えていくということの積み上げが必要なのだと思います。

――『倉本長治先生語録10選』の一つ「数と量への宣戦」という文章で、倉本は「小売業の本質はあくまでも一人ひとりに幸せを売ることにある。売れる数や数量よりも、その内容や人のこころの交流が忘れ去られていては大変なのである」と、商いの本質を忘れて数と量を追いかける経営に警鐘を鳴らし、宣戦を布告しています。

数年前、アマゾン・ドット・コムが第2本社を計画し、候補地を募集したところ、全米の200を超える都市や地域が破格の条件で誘致を競ったことがありました。そんなとき、シアトル近郊のポートランドに住む主婦が新聞の投書欄にこんな投稿をしていました。

■巨大チェーンが地元の焼きそばや漬物をなくしてきた

「アマゾンさんとウォルマートさんがそんなに大きくなりたくて場所が欲しいなら、みんなで月の南側の土地をあげましょうよ。そうしたらこの街にはまた、個性豊かな商店が復活して、地域経済も良くなり、私たちもちゃんとした仕事に就けるでしょうから」

倉本長治さんの遺した「店は客のためにある」とは商いの本質です。しかし、近代流通業は数と量を追求することにかまけて、大切なことを忘れてしまった。

たとえば、良品計画の本部の近くに、かつて麻婆茄子の弁当がうまい店がありました。あるいは、見た目は汚い店だったけど、タンメンや焼きそばがうまい店など、抜群においしい店がありました。店主が具合を悪くして休んでいると聞けば、「うちから修業に行かせるから店を開けてくれませんか」と言って私が手紙を出した店もありました。

漬物だって、スーパーマーケットや百貨店にはおいしいものはなかなかない。なぜなら、近代流通が「できるだけ多くの量を、できるだけ遠くまで持って行って商売しよう」とした結果、愛情も特徴もなく、添加物がたくさん入った商品だらけになってしまい、本物がなくなってしまったからです。そうやって、近代小売業がなくしてきたことがたくさんあるわけです。

■無印良品が「生産者の名前」を記す理由

また、米をつくったり野菜をつくったり、豚や牛を飼ったり、船で魚を取りに出たりという人は今、本当にいなくなりました。みんなこうした仕事から離れていく中で、世界の人口が100億人に向かっているというときに、誰が日本人のための食べ物をつくってくれるのでしょうか。

だから、良品計画では生鮮食品の取り扱いを始めています。今の私たちの使命は、生産者と消費者をつなげること。生産者が売場に立ち、「あんたの大根、うまかったよ」と言われるような交流があって、「じゃあ、もっとうまくしよう」と言いながら、大根の収穫期には消費者が畑に行って大根を一緒に掘って、それを使った大根鍋を食べる、という関係をつくることが今の小売業の役割、使命なのではないかと私は考えています。

そうしないと、作り手がいなくなってしまいますから。われわれは、そういう方向で仕事をしていきたい。それは、売る立場の発想ではなくて、結果的にお客さまがどう思うかということでもなくて、「売る側が、お客さまの気持ちで考えることが重要だ」ということです。

それこそが、倉本長治さんの「店は客のためにある」という精神ではないでしょうか。

----------

商い未来研究所代表

商業経営専門誌「商業界」で現場取材を重ね、2007~2018年まで編集長を務める。中小独立店から大手チェーンストア、小売業から飲食・サービス業、卸売業、農業、製造業など25年間で4000社超の企業、業種を取材。そこに共通する“繁盛の法則”の体系化をライフワークとする。2018年より、多くの商業者を育成・輩出してきた「商業界ゼミナール」を運営している。2020年、暮らしを心豊かにする事業に関わる人たちへの支援を目的に、「商い未来研究所」設立。研修やコンサルティング、講演や執筆に取り組む。商人応援ブログ「本日開店」では、取材から学んだ“商いの心と技”を発信。座右の銘は「朝に礼拝、昼に精励、夕に感謝」。著書に『売れる人がやっているたった四つの繁盛の法則』(同文舘出版)。

----------

(商い未来研究所代表 笹井 清範)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

無印良品の靴下が“直角”な理由とは?「L字靴下」より脱げにくいって本当ですか?【元無印社員が解説】

オールアバウト / 2024年5月22日 20時40分

-

無印良品 国産米でつくったおやつ 発売のお知らせ

PR TIMES / 2024年5月17日 12時45分

-

ヨーカドーの跡地が「世界最大級の無印良品」に…過疎地の商業モールを復活させた「社会的品揃え」の魅力

プレジデントオンライン / 2024年5月11日 9時15分

-

無印良品 肌のことを考えてつくったゼリー3種発売のお知らせ

PR TIMES / 2024年5月7日 12時15分

-

無印良品の「チョコミント」アイス、人気で売り切れも 売れ行きは「想定の6倍」、増産はあるか聞いた

ねとらぼ / 2024年5月5日 12時0分

ランキング

-

1トヨタなどで不適切事案発覚 認証不正受け調査、国交省公表へ

共同通信 / 2024年6月1日 18時40分

-

2秋田で半世紀親しまれる「うどん・そば自販機」、「断腸の思い」で50円値上げ

読売新聞 / 2024年6月1日 13時57分

-

3食卓に「オレンジショック」=果汁が品薄、価格高騰

時事通信 / 2024年6月1日 13時55分

-

4スバルの「新・水平対向エンジン」何が凄い? トヨタハイブリッドを独自進化させた“スバルらしさ” 新型「フォレスター&クロストレック」に搭載へ

くるまのニュース / 2024年5月31日 12時10分

-

5「月商100万円以下」では採算が合わない…零細飲食店が頑なに「モバイルオーダー」を導入しない切実な理由

プレジデントオンライン / 2024年6月1日 17時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください