なぜハリポタ人気はいまだに根強いのか…日芸教授が考える「ロード・オブ・ザ・リング」との決定的な違い

プレジデントオンライン / 2024年2月2日 11時15分

2023年6月16日、東京のテーマパーク「ワーナー・ブラザース・スタジオ・ツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」近くの練馬駅にて、ハリー・ポッターのキャラクターが描かれた列車。 - 写真=AFP/時事通信フォト

■『ファンタスティック・ビースト』も大人気

『ハリー・ポッター』が増殖し続けている。

昨年6月にとしまえん跡地に「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」が開園し話題になった。西武池袋駅には9と4分の3(らしき)番線が設置され、ハリーとロンとハーマイオニーが大きく描かれた電車がひっきりなしに走っている。

『ハリー・ポッター』の増殖はそれ以前から始まっていた。『ハリー・ポッター』のこれまでを確認すると、まず、J・K・ローリング原作の『ハリー・ポッター』シリーズは1997年〜2007年に7巻が発売され、映画は2001年〜2011年に8作品(最終巻の映画化『ハリー・ポッターと死の秘宝』がpart1、part2になっている)。

2016年に『ハリー・ポッター』の世界から70年前を描いた『ファンタスティック・ビースト』が作られ現在まで3作品ある(5作品で完結するようである)。この作品は原作本が先ではなく、J・K・ローリング自らシナリオを執筆した映画『ハリー・ポッター』の純粋なスピンオフ作品として作られている。

そして、2016年にロンドンで初演された舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』があり、日本では2020年から今も上演されている。

■どうしてこれほど人気があるのか

主立ったものは以上だが、その他にもゲームが何種類かある。人気があるのはアクションゲームの『ホグワーツ・レガシー』、また『ハリー・ポッター』の中のスポーツ「クィディッチ」のゲームもある。ちなみに、「クィディッチ」は実際のスポーツとしてアレンジされ世界大会も行われた。

ざっとこんなところが『ハリー・ポッター』の増殖具合だが、どうしてこれほど人気があるのか。同時期に公開された『ロード・オブ・ザ・リング』は、J・R・R・トールキン原作の小説が続けて映画化されることはあったが、これほどまでの広がりは見せていない。

私の専門が映画であり、『ハリー・ポッター』が広がりを見せているのは、映画のヒットが背景であることは間違いないので、映画『ハリー・ポッター』シリーズを軸に特徴を考えてみたい。

■現実世界と魔法世界が共存する

『ハリー・ポッター』シリーズは紛れもなくファンタジー映画である。ファンタジーは大きく『ハリー・ポッター』タイプと『ロード・オブ・ザ・リング』タイプの2つに分けることができる。

前者は、イギリスのゴシック文学やドイツ幻想文学の流れの中にある現実世界と幻想(あるいは恐怖)、魔法などが交錯するファンタジー。そして後者は、神話やホメロスの『オデュッセイア』や『イーリアス』の流れの中にあり、完全に新たな世界を設定しヘテロセクシャル的英雄譚が描かれる叙事詩ファンタジーである。

『ハリー・ポッター』のストーリーの主軸は次のようなものである。

「魔法使いであるハリー・ポッターは1歳の時に両親を亡くし、ロンドンに住む母の姉夫婦に酷い扱いをされながら育てられるが10歳(ほど)の時、ホグワーツ魔法魔術学校への入学許可の知らせが届き入学。そこでロン、ハーマイオニーらと共に魔法を学び、両親を死にいたらしめた闇の魔法使いヴォルデモートとの戦いを描いた物語」である。

そのホグワーツ行きの列車が出るのがロンドンのキングス・クロス駅の9と3分の4番線である。世界観としてはロンドンも実在、キングス・クロス駅も実在のものである。つまり『ハリー・ポッター』は現実世界から魔法世界へ移動し両世界とも存在する。

■ハイブリッド型ファンタジー

しかし『ハリー・ポッター』は物語が進んでいくとヴォルデモートの存在が大きくなり、ハリーとヴォルデモートの戦いがメインの叙事詩ファンタジー、ヘテロセクシャル的物語の色合いが濃くなる。いわば、ハイブリッド型のファンタジーである。

第1作目からハリーの額に傷があり、これがヴォルデモートと戦う宿命の証しとなっている。『ハリー・ポッター』は最初から、ハイブリッド型が想定されて作られていたのだ。

ハイブリッド型というと優れているような響きがあるが、必ずしもそうとは言えないのではないか、という疑問も残る。今までもファンタジーのハイブリッド型はいくつも存在する。

ミヒャエル・エンデ原作の『果てしない物語』(映画化作品は『ネバー・エンディング・ストーリー』)は代表的な例と言える。『ネバー・エンディング・ストーリー』に比べると、『ハリー・ポッター』はかなりシンプルに現実世界から魔法世界への移動型と英雄譚をミックスしている。この構造を頭に入れた上で、『ハリー・ポッター』のアイテム、魔法、モンスター、人物キャラクター、世界観について考えてみたい。

■複雑な人物設定

『ハリー・ポッター』にはさまざまなアイテムが出てくる。みぞの鏡や、ポリジュース、透明のマント、逆転時計などがあり、魔法と直接結びつくものが多い。

またモンスターや魔法動物としては、三頭犬、吸魂鬼、死喰人などであるが、アイテム、魔法、モンスター、魔法動物は、他の神話やおとぎ話と似ているものが多く、オリジナリティーに富んでいるとは言えない。

特徴があるとすれば、魔法の杖がそれぞれのキャラクターごとに割り当てられていて、杖の能力に差があることである。

人物キャラクターは複雑である。家系がすべて魔法使いの「純血」、人間は「マグル」、家系にマグルがいる「半純血」、親が魔法使いなのに魔法の力がない「スクイブ」など。

そしてハーマイオニーのように両親がマグルでも魔法使いが生まれたりするので、何がなんだかわからなくなる。

これらのバックボーンで、さまざまなキャラクターが登場する。ダンブルドア(校長)、スネイプ、ミネルバ(教師)、ハグリッド(ハリーらの守護者)、マルフォイ(同級生)などがこの映画を彩る。

■現実と魔法世界の境界線はあいまい

『ハリー・ポッター』でもっとも特徴的なのは世界観である。この世界観は『ハリー・ポッター』の中で歯止めが利かないほど増殖し、さまざまな場所があるが、設定がかなり曖昧である。

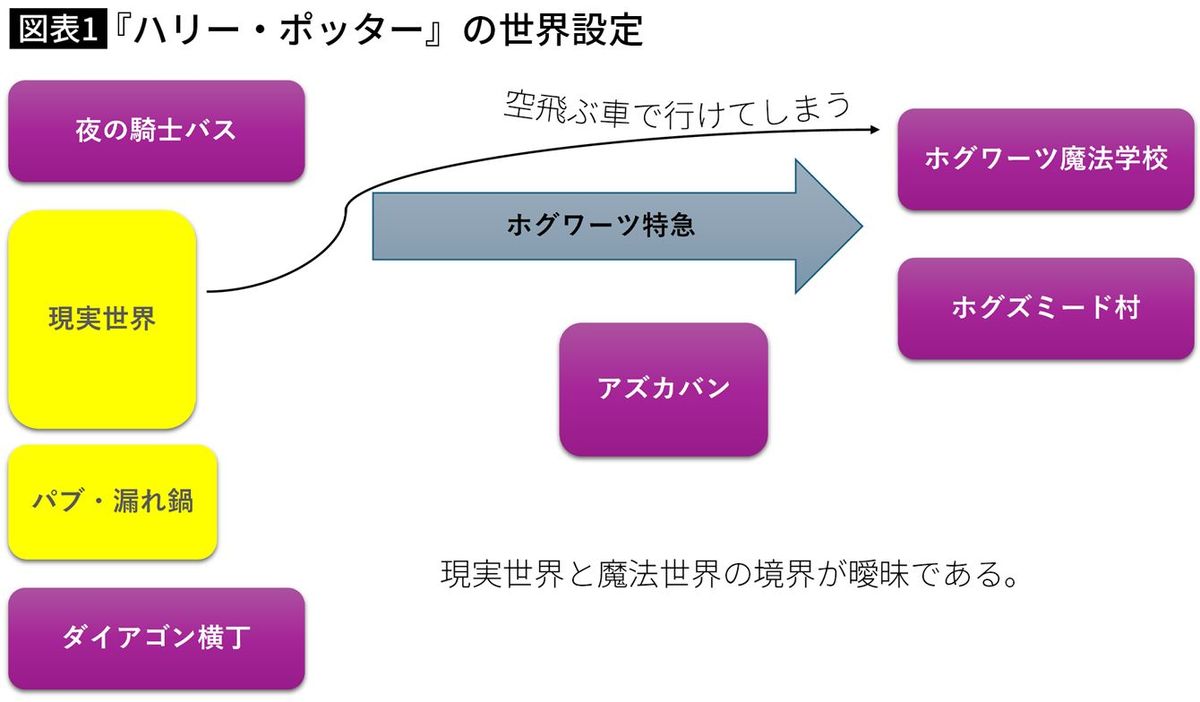

ハリーがホグワーツに行くのは、現実世界にあるキングス・クロスロンドン駅9と3分の4番線から発車するホグワーツ特急だから、それでしか行けないかと思うとそうではない。

2作目「ハリー・ポッターと秘密の部屋」では空飛ぶ車「フォード・アングリア」でホグワーツに行く。また3作目などに登場する「夜の騎士バス」は、どこからともなく現れ、魔法使いを迎えにくる。

現実世界にあるパブ「漏れ鍋」も魔法界の商店街「ダイアゴン横丁」への入り口なのだが、その他にも魔法世界への入り口はいっぱい出てくる。正直なところ、どこが現実世界でどこからが魔法世界かよくわからなくなる。

■『ロード・オブ・ザ・リング』との違い

映画のストーリーは、出来事や時系列、設定を厳密に照らし合わせると、ほとんどの映画は破綻していると言っていい。それであっても、登場人物の感情の吐露や、展開の面白さなど何かしらその破綻を凌駕するパワーがあれば、その映画は成立してしまうし、傑作にもなる。

『ハリー・ポッター』はハイブリッド型であるが、作品を追うごとにハリーvs.ヴォルデモートの大河ロマン風の戦いがメインストーリーになり、それが大きくなりすぎて、ハリー、ロン、ハーマイオニーをはじめとする登場人物が活躍するサイドストーリーや個々のキャラクターによるエピソードがすべて目立たなくなってしまっている。

先ほど述べたハイブリッド型が必ずしも優れていると言えない理由はここにある。

『ロード・オブ・ザ・リング』と比較してみよう。メインストーリーは指輪をオロドルイン火山に葬り去ることを軸とした叙事詩ファンタジーである。誰が指輪を持つかを決定する「オロドルインの会議」までは指輪が強調されるが、それ以降は、登場人物同士が織りなすエピソードを中心にしてストーリーは進行する。

■人気の理由は「ヴォルデモートとの戦い」ではない

「『ハリー・ポッター』のストーリーを説明してください」と尋ねると、多くの人が「ハリーとヴォルデモートの戦い」と答えるだろう。もしくは「ホグワーツ魔法学校で子供たちが成長する話」になると思われる。この答えこそが『ハリー・ポッター』の魅力と印象を表している。

魅力とは「成長」というキーワードである。たいてい映画には登場人物の成長が付きものだが、『ハリー・ポッター』は登場人物が12、3歳から10年間にわたり実際に成長する様子が見ることができる。肉体的成長、声、喋り方、立ち居振る舞い、演技の上達などである。

『ハリー・ポッター』を1作目の映画公開時から追いかけている思春期の少年少女たちは、登場人物たちの成長を目の当たりにして何を思ったのだろう。他人から見るほど、自分自身の成長は気づかない。彼らと一緒に成長していると感じていたのだろうか。それを思うと、とうに年をとっていて、その体験ができなかった自分が残念で仕方がない。

そして「印象」とはホグワーツ魔法学校に代表される場所を中心とした世界観である。ストーリーは先ほど述べたようにハリーvs.ヴォルデモートに集約されてしまいがちなので、細かいエピソードより世界観のほうが印象は強い。実際に何度も映画を観ている私もそうである。

『ハリー・ポッター』のファンは、ホグワーツ特急に乗りたいし、ホグワーツ魔法学校に入学してグリフィンドールかスリザリンか自分が気に入っている寮に入りたいし、クィディッチでゴールを決めたいし、ダイアゴン横丁で買い物をしたいのだ。

■これまでの「映画をもとにしたテーマパーク」との違い

これまでの映画や物語から作られたテーマパークは、ほとんどがキャラクター中心である。○○ワールド、△△ランド、□□ミュージアム、ヒーローショーなど、キャラクターがメインで来場者に語りかけるが、キャラクターが中心だと、キャラクターの性質から逃れることができず制約が多い。

それに対し、映画も含め『ハリー・ポッター』の世界を疑似体験できる場に足を踏み入れた者は、もともとの世界観が現実世界と魔法世界が曖昧なことが功を奏して、自分でイメージを補完し、自分の日常と『ハリー・ポッター』の世界を自由に行き来しているのかもしれない。『ハリー・ポッター』が、小説・映画以外に飛び出す理由はそこにあると思われる。

『ハリー・ポッター』の増殖はこれからも続くだろう。エンターテインメントのひとつの新しい形を示しているのかもしれない。

----------

日本大学芸術学部映画学科教授

1961年生まれ。日本大学芸術学部映画学科卒業。日本映像学会理事。

----------

(日本大学芸術学部映画学科教授 鳥山 正晴)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター、開業1周年を記念した期間限定メニュー「1周年アニバーサリー アフタヌーンティー」が登場

PR TIMES / 2024年5月22日 15時45分

-

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター、映画「ハリー・ポッター」の"魔法の旅"にインスパイアされたトラベルシリーズのアイテムが5月15日(水)より初登場!

PR TIMES / 2024年5月15日 17時45分

-

『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターTM』10周年“あなたと魔法との歴史”が、また新しくぬりかえられる、10年目の特別な体験が続々登場!!

PR TIMES / 2024年5月14日 18時15分

-

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター、オープン1周年を記念する魔法に満ちあふれたグッズやフードも登場。6月16日(日)より「1周年 アニバーサリー」を開催!

PR TIMES / 2024年5月10日 17時40分

-

【横浜】「ハリー・ポッター マホウドコロ」がテーマパーク級の面白さ! 魔法の世界に没入してみた

オールアバウト / 2024年5月9日 21時5分

ランキング

-

1診療報酬改定で6月から初診・再診の負担増 医療従事者の賃上げの原資に

産経ニュース / 2024年6月1日 20時15分

-

2兄・秀吉とは真逆の性格…仲野太賀が大河で演じる豊臣秀長が長生きしたら徳川の世はなかった「歴史のもしも」

プレジデントオンライン / 2024年6月1日 18時15分

-

3ダンプカーの車体にある「謎の文字と番号」の正体は? 「足立 営 12345」は何を意味しているのか 実は「経済成長」と深い歴史があった!?

くるまのニュース / 2024年6月1日 20時10分

-

4タマネギの皮、納豆のフィルム... 話題の「キッチンでの小さなイライラ撃退法」、実際に試してみました。

東京バーゲンマニア / 2024年6月1日 13時0分

-

5古いテレビを捨てたいです。お金をかけず楽に処分するにはどうすればよいでしょうか?【専門家が解説】

オールアバウト / 2024年6月1日 20時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください