10年の保証期間が過ぎたから部品交換したい…「エレベーターの修理」を急ぐ職員に前明石市長が言ったこと

プレジデントオンライン / 2024年2月13日 15時15分

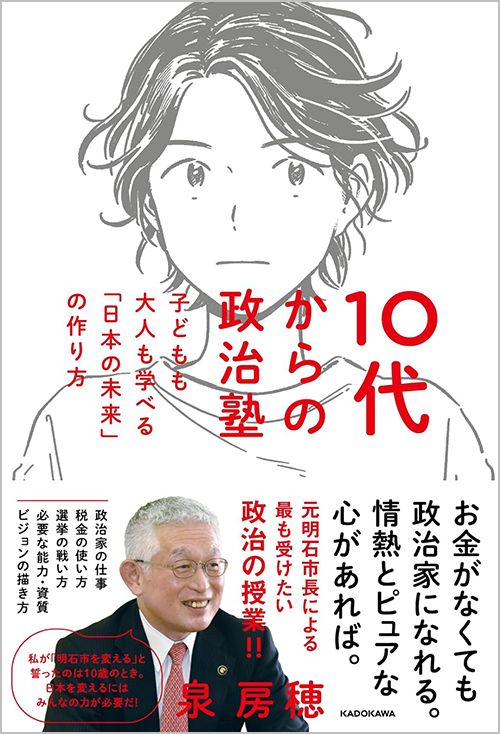

※本稿は、泉房穂『10代からの政治塾 子どもも大人も学べる「日本の未来」の作り方』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

■日本にお金がないのではなく優先順位を間違えている

「予算がありません」「財源がありません」

……これ、政治家がよく言うセリフのランキング上位に入るんちゃうかな。

君もニュースなどで耳にしたことがあるかもしれません。政治家はよく、「お金がない」ことを理由にいろいろな言い訳をします。

でも、私たちからこれだけ税金をとっておいて、「お金がない」はずはないんです。断言します。お金は絶対にあります。あるお金をよくないことに使ったり、優先順位を間違えたりして、無駄に浪費しているだけなのです。

消費税を増税して法人税を減税したのも、優先順位を間違えた政策の一つですね。ここで、私が実際に実践してきた予算の考え方について紹介しましょう。何に予算を使うか、または何に使わないか。その基準を4つの項目に分けてみました。

■予算は「don't」「may」「better」「must」に分けられる

(2)メイ(may) してもしなくてもいいこと

(3)ベター(better) した方がいいこと

(4)マスト(must) しなければいけないこと

(1)ドント

これはわかりやすいですね。やってはいけないこと。誰かの私利私欲のためにお金を使うなど、政治家として絶対にしてはいけないことに、予算を割いてはいけません。

(2)メイ

してもしなくてもどっちでもいいこと。悪いことじゃないけど、それってやらなきゃいけないの? という事業。今の日本の政策で意外と多いのが、この「メイ」のカテゴリです。

例えば、明石市では、商店街の空きスペースにお店を出したら、市から500万円の補助金が出るという制度を実施していました。でも、私が市長に就任して、この制度をやめました。意味がないとは言いませんが、この補助金制度のように、「長年やってきたから」という理由だけで続けている政策は思いのほか多いです。

以前の明石市は財源に余裕がなかったので、「メイ」にカテゴライズされるものは、すべてカットしました。財政に余裕がない今、国の予算も、「メイ」は全部カットすべきだと思います。

(3)ベター

した方がいいこと。ハッキリ言って、今の政策はこの「ベター」だらけです。

例えば、道路工事などを請け負う公共事業は、まさに「ベター」に属するものばかり。歩道は広ければ広い方がいいし、建物は狭いより広い方がいい。公共施設は汚いよりキレイな方がいいし、公園も少ないよりは多い方がいい。何だって「ベター」に置き換えられるので、公共事業を完璧にやろうと思ったら、予算がいくらあっても足りません。そこで私は、「ベター」にカテゴライズされるものに対しては、3つの観点で整理していました。その中のひとつが「代替性」です。

■10軒の家を守るために600億円の予算が計上されていた

以前の明石市では、市内全域の下水道工事に600億円の予算が計算されていました。その目的は、100年に一度起きるか起きないかのゲリラ豪雨で、床下浸水が懸念される民家10軒の安全性を確保するため。

ちょっと待ってください。その10軒のお家の床下浸水を防ぐために、明石市全域の下水道工事をする必要がありますか?

しかも、100年に一度、起きるかどうかわからないゲリラ豪雨のために。あまりにも不合理な話だったので、床下浸水が懸念される民家周辺を重点的に工事することにし、予算も600億円から150億円まで減らしました。これが代替性です。

■「止まったら市民が怒るから」エレベーターを直したがる職員

これも実際にあった話。

ある日、市の公共施設の担当職員から、

「エレベーターの修理に予算を割いてほしい」と相談がありました。

「壊れてるんか?」と聞くと、

「壊れてはいないが、部品の保証期間が10年だから、そろそろ機械を交換したい」

と言います。

「止まったら修理すればいいから、今はそのままで」と返すと、

「止まってからでは市民が怒ります」と言う。

ちなみに、その場所にはエレベーターが3基設置されているので、1基止まっても何の問題もないはずです。それでもなかなか職員が引かないので、「もし市民が怒ったら、私がおんぶして階段を上がるから大丈夫や!」と言って、予算を一切つけませんでした。

結局そのエレベーターは、今も問題もなく稼働しています。

市の職員の多くは、問題が起きることを過剰に嫌う“ことなかれ主義者”です。このケースでは、何よりも市民から「エレベーターに乗れない!」というクレームが来ることを恐れて、壊れてもいないエレベーターを修理しようとする。そうやって余分な税金が使われていくわけです。

■消防車1台2億円は本当に妥当な価格か

突然ですが、消防車っていくらかかると思いますか?

ある日、私が予算をチェックしていると、消防車の項目が目にとまりました。

「消防車って2000万円もするの?」と近くにいた職員に聞くと、

「市長、桁が一つ違います」と言う。

よく見ると、消防車1台に2億円もかかっていたんです。これには目玉が飛び出ました。

消防車の中でもはしご車は高額らしいのですが、それにしても、2億円もかかるものなのか? 探せば、もっと安いはしご車があるのではないか? いろいろな疑問が浮かびましたが、担当職員は「2億円が妥当です」の一点張り。

消防車の価格はそもそも妥当なのか、それを深掘りすることなく、以前と同じ流れで2億円もの消防車が税金からまかなわれていたのです。

このように、地方自治体の役所をはじめとする政治の世界では、一般的には考えられないレベルの非常識がまかり通っています。まだ若い君だって、ここで紹介したやりとりが、いかにおかしいことかわかるでしょう。

こんなバカなことを、大人である政治家は平然とやってのけている。それを一つひとつ、「それ、おかしいやろ!」とツッコんでいく作業もまた、予算の振り分けの重要な作業なのです、残念ながら。

■子どもにお金を使うことが「マスト」だと考えていた

(4)マスト

最後に、しなければいけないこと「マスト」についてお話しします。実はこれが、一番大切なこと。繰り返しますが、税金は安ければいいというものでもない。必要な分を納めて、必要なことにきちんと使うのがスジというものです。

じゃあ今、その「必要なこと=マスト」って何なんだろう?

ここが大事な政治のテーマです。結論から言ってしまうと、今の日本においては、子どもたちや君のような若い人たちにお金を使うことが一番重要だと思っています。だからこそ、私が市長だった頃には、子ども政策に真っ先に取り組みました。

■核家族社会で誰が子どもの面倒を見るのか

ではなぜ今、それが求められているのでしょうか。

ひと昔前の日本は、大家族社会でした。きょうだいが4人も5人もいて、お祖父ちゃんやお祖母ちゃんも一緒に住むのが当たり前だったし、近所の人たちとのコミュニケーションも盛んでした。私が子どもの頃なんかは、「今日は仕事でお父ちゃんもお母ちゃんも家にいないから、ちょっとお隣さんに子ども見といてもらうわ!」というのが日常茶飯事だったんですね。

でも今は、いわゆる「核家族」が大半を占めます。子どもはだいたい一人っ子や二人が多くて、お祖父ちゃんやお祖母ちゃんは別の場所に住んでいるというケースです。また、ご近所さんとの付き合いも減ってきている。都会のマンションに住んでいれば、「お隣さんの顔も知らない」という人も、少なくないと思います。

こういう環境においては、地域レベルで人と人が支え合うことが難しくなってきています。例えば、両親が共働きなら、仕事に行っている間、子どもの面倒は誰が見ますか? お祖父ちゃんやお祖母ちゃんは遠くに住んでいるし、顔も知らないご近所さんにも頼めない。必然と、保育園や子どもの一時預かりのような施設が必要になってくるわけで、その整備をするのが行政の仕事です。

■子育てを家族で完結させず、地域で支える

昨今のニュースを騒がせている子どもの虐待問題もそうです。

昔だったら、ご近所さん同士が仲良しだったので、虐待を含む家族内の問題も、みんなで解決しようという雰囲気がありました。でも今は、お隣の家族が、どんな様子かまったくわからない。たとえ子どもが虐待されていたとしても、それを知るすべもなければ、救うすべもありません。

だからこそ行政が介入して、児童相談所を作ったり、子ども食堂を運営したりします。子育てに悩むお母さんやお父さん、親とうまくいかない子どもたちのセーフティネットを作って、行政が積極的に関わりを持っていく。子育てを家族だけで完結させるのではなくて、行政を通じて、地域全体で支えていくイメージです。

そのうえで、子育てをする家族の生活面のサポートも、しっかりと行います。虐待問題で必ず取り上げられる「子どもの貧困」というテーマがありますが、貧困なのは子どもだけじゃない。その親、その家庭自体が貧しいところに問題があります。だから、子どもの医療費や給食費を無料にしたり、親子で遊べる無料の施設を駅前に作ったりして、経済的にも子育てしやすい環境を整えていきます。

ドント、メイ、ベターで削減した予算を使って、マストの政策を実現していく。このやり方で、私は明石市で、多くの子ども政策を実施していきました。「お金」の話からは少しそれますが、今、なぜ子ども政策が大切なのかを、もう少し補足させてください。

■政策によって少子化に歯止めがかかった国もある

少子化という言葉を聞いたことがありますか

簡単に言うと、一定数の人口を維持するのに必要な子どもの数の水準を下回っている状態のことです。今、いろいろな理由で、世界的に子どもの数が減っています。子どもの数が減ると、当然、人口がどんどん少なくなります。そうすると、いろいろな物を作ったり、それを買ったりする人が減り、経済や社会が衰えていってしまう。この問題を少子化問題と言います。

少子化問題は世界的に深刻で、あらゆる国で対策が行われています。特に北欧諸国やフランスは少子化対策が進んでおり、子どものいる家族への支援が充実しています。それだけでなく、学費が無料だったり、育児休暇制度が浸透していたりと、子育てしやすい環境が高度に整備されています。こうした政策のおかげで、いくつかの国は、少子化に歯止めがかかっています。

■与党は選挙で勝つために高齢者を優遇してきた

一方の日本はと言うと、いまだ対策がなされていないのが現状です。今でこそ各政党が少子化をテーマに語り出しはしましたが、与党はずっと、子どもよりも高齢者を優遇していました。高齢者の方が人口が多いため、次の選挙で勝ちやすいからです。

その結果、どうでしょう。これまで述べてきたように、ここ30年間の成長はなく、社会や経済が衰え続けています。加えて、子育て層への支援はほとんどなく、子どもの出産にも教育にも多額のお金がかかる。これが現実です。

だからこそ私は、国としてこの少子化対策に力を入れなければいけない時期にきていると思っています。何よりもまず子育て層をケアし、お金を配り、安心感を与える。これこそが、日本の経済を立て直すためにも、まずやらなければいけない「マスト」のことなのです。

----------

前明石市長

1963年、兵庫県明石市生まれ。東京大学教育学部卒業。NHKディレクター、弁護士を経て、2003年に衆議院議員となり、犯罪被害者等基本法や高齢者虐待防止法などの立法化を担当。2011年に明石市長に就任。特に少子化対策に力を入れた街づくりを行う。2023年4月、任期満了に伴い退任。主な著書に『社会の変え方』(ライツ社)、『子どものまちのつくり方』(明石書店)ほか。

----------

(前明石市長 泉 房穂)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

前明石市長・泉房穂、森永卓郎との初対面に感激 「憧れの森永さんと今日初めて言葉を……」

ニッポン放送 NEWS ONLINE / 2024年6月11日 18時55分

-

増税、裏金…泉房穂氏、国民に負担強いる国会議員たちに苦言「どうかしてる方々の集まり。感覚がまひ」

スポニチアネックス / 2024年6月10日 16時46分

-

【泉房穂氏の見解】「企業・団体献金がないと政治が成り立たない、はウソ」政治資金規正法の改正めぐり自民の修正案を批判 マスコミの報道のあり方にも意見

MBSニュース / 2024年5月31日 17時33分

-

泉房穂氏、「子どもを応援しない社会には未来がない」の真意を語る 結婚、出産を“するか、しないか”「その“選択”を保障したい」

ニッポン放送 NEWS ONLINE / 2024年5月22日 11時15分

-

泉房穂氏が〝そもそも〟論を熱弁「お金がないと選挙に通らないはウソ。都市伝説です」

東スポWEB / 2024年5月17日 20時29分

ランキング

-

1大津市の保護司殺害 NHKが容疑者逮捕を9分早く報道「確認が不十分だった」

産経ニュース / 2024年6月13日 22時10分

-

2鹿児島県警の家宅捜索に苦情申し出 「令状示さず、PCデータ消去」

毎日新聞 / 2024年6月13日 21時8分

-

3ジャニーズ被害を告発し山中で死亡、中傷の矛先は遺族に…SNSでは「野垂れ死んでいい気味だわ」

読売新聞 / 2024年6月13日 22時45分

-

4修学旅行でノロウイルス集団感染 滋賀県長浜市の学校、14人が腹痛や発熱も公表せず

京都新聞 / 2024年6月14日 7時30分

-

5【ドクターイエロー引退へ】「新幹線の見える丘」でも別れを惜しむ声 「コラボカステラ」には問い合わせが殺到 福岡

FBS福岡放送ニュース / 2024年6月13日 17時44分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください