なぜ「お金があれば幸せ」「貧乏は不幸」と安易に信じる人が多いのか…真山仁が指摘する「日本人の不幸の源泉」

プレジデントオンライン / 2024年6月25日 16時15分

■ほしい「何か」を持たない人が多すぎる

日本人は、「金持ちになりたい」と言う割には、金持ちになって何がしたいのかを答えられません。本来、お金は、何かを手に入れたいから、欲するもののはずなのに。

「お金があると幸せになれる」「志望ランキング一位の会社に就職すれば幸せになれる」と信じている若い人たちが多いのですが、「そんなの、ほんとか?」と私は思います。

私は、学生たちに「どの会社に入りたいかではなく、何になりたいかを考えよう」とよく話します。というのも、何になりたいかが分かっていれば、そこに向かうアプローチの方法はいくらでもあるからです。一本道ではない。たくさんの中から選んでいけばいい。

しかし、多くの若者は、その「何になりたいか」を見つけられずにいます。

若者に限らず、この国の人たちは、欲しい「何か」、目指すべき「何か」がない。だから、とりあえずお金さえあればいいと思ってしまう。

貧しさにあえぎ、食べるものもろくになかった時代なら、「いつかお腹いっぱい白いご飯を食べたい」と欲して、それがかなえられた時には大きな幸せを感じられました。

とても分かりやすい幸せの形です。

こんなふうに考えてくると、なんとなく充たされない、だから幸せじゃないと思っているのは、自分が本気で手に入れたいものを見つけられていないからかもしれません。

「最近、自分で考えたくないし決めたくもないという人が増えた気がします。何かしらいいものを与えてもらえるのを待っている」(太字は受講生たちの事前レポートより一部抜粋、以下同)

■情報過多は「不幸の源泉」…SNSとランキングが苦しみになっている

もうひとつ、日本人を幸せから遠ざけているのが「情報過多」です。

たとえば、SNS。フェイスブックは、リア充を誇る幸せ自慢の場で、X(旧Twitter)は、自分と違う意見の人を叩く場になっている。

わざわざ知る必要のない情報を見て、妬んだり悔しがったり、腹を立てたり誰かを憎んだりしている。比べなくてもいいことを比べて、そのせいで苦しんでいます。

また、日本人のランキング好きも、時に苦しみの原因になります。

もう何十年も、「学歴社会をやめよう」「人と比べるのはよくない」などと言っているけれど、日本人は順番をつけるのが大好きです。大好きなだけでなく、それを勝ち負けととらえて「負けたくない」と思うせいで、自分には本来必要のない指標に振り回されて、本当に大事なことを見失っている。

「なんとか指数」や「ランキング」なんて、いい加減なものです。お遊びで楽しむ分にはいいのですが、それを絶対的な評価基準にしてしまうと、辛くなります。

幸せに関しては他人の意見はどうでもいい。

ポテトチップスを食べるのが幸せだという人に、周りは「そんなに食べたらデブになるよ」と言うかもしれないが、本人がそれで幸せなら、余計なお世話です。

人は人、自分は自分という割り切りが、この国ではどうも難しい。同一性が高い、同調圧力が高いせいです。

■人は人、自分は自分

理屈ではみんな分かっているはずです。「人は人、自分は自分」だと。

だけど、SNSで友人が「宝くじに当たった」と喜んでいるのを見つけると、途端に「なんでこいつがこんないい思いをしているんだ!」と腹を立てる。妬む。自分にはまったく関係のない話なのに。

最近、嫉妬のパワーが特に強くなっているように感じます。

自分が「主流」になれていないという焦り、余裕のなさ、生活レベルの低下などがその原因なのでしょうか。もしそうなら、社会全体をボトムアップしていければ、人の心はもっと豊かになるのでしょうか。

ここで考えておきたいのは、高度経済成長で日本が豊かになったのは、その前がとても貧しかったからです。そして、ベビーブームが起こって人口爆発と呼ばれるほどに一気に人口が増えました。

同世代人口の多い団塊世代の人たちは、きっと死ぬまで幸せでしょう。なぜなら、マーケティングのターゲットが常にそこにあるからです。要求は次々とかなえられていく。

一方、同世代人口が少ない若い世代は、そういう意味では見捨てられています。

けれども、若者たちに「この国に生まれてよかった」と思わせてあげたいと願っている大人たちはたくさんいます。ただ、何をすればよいのかが分からない。

「若いひとは十分に満ち足りているから、これ以上の幸せを求めない」という意見がありました。これ以上を望むのはリスクがあるから、現状で満足しているのじゃないかと。

しかし、動物は、未来に向かって気合を入れて生きていかないと、その種は滅びます。

■「挫折なしで、お願いします!」という東大生

定期的に東大生と勉強会を開いています。また、小説のリサーチなどで大学生アルバイトを頼んだりもしているので、現役の大学生と話す機会が多いのですが、あるとき学生からこう質問されました。

「私も真山さんみたいにいろんなことに挑戦をして、勝ち抜いていきたいです。どうしたらいいですか」

嬉しい決意ですよね。応援したい。

「二十代のうちは、いろんなことに挑戦して、たくさん挫折もするだろうけどそれを乗り越えていくといいよ」と励ましたら、彼女はこう返してきました。

「挫折なしで、お願いします!」

半分笑い話ですが、もう半分はとても笑えない。挫折なしを願うなら、挑戦なんてしなくていい。

若者が挫折を嫌うのは、言葉の響きの問題もあるかもしれません。挫折という言葉を非常にネガティブにとらえている。

私にとっては、挫折はかっこいいものです。子どもの頃に『巨人の星』や『あしたのジョー』を見て育っているので、素直にそう感じてきました。

■挫折とは、かっこいいものだった

今の若者たちも、アニメや漫画の中の主人公の挫折は、それを乗り越えていく過程と共にウェルカムなのに、自分の人生になると、その感覚が働かない。想像力がつながっていかない。だから、もっとかっこいい言葉に言い換えるという手は一つあると思います。

『タングル』という小説を書いたときに、東大で光量子コンピューター研究をしている東京大学工学部の古澤(ふるさわ)明(あきら)教授に、ずいぶんご協力をいただきました。ノーベル物理学賞に最も近いところにいるすごい研究者ですが、生き方や考え方がユニークで面白い。

彼の研究室では、古澤さんは「監督」、学生は「プレイヤー」です。監督は自分では動かないで、プレイヤーに対して「どんどんホームランを打ちに行け」と言い続ける。大振りして三振しても構わないぞ、と。

こういうことを口先だけで言うリーダーは多いのですが、彼がすごいのはここからです。

実験にはもちろん事前に計画があるのですが、時にはそれを超えてトライせざるを得ないことがあります。

そうすると、時々、機械が壊れてしまう。光量子を扱っている最先端の研究室ですから、検査機ひとつが二千万円くらいする高価なものです。学生は青くなって「すみません、検査機が壊れました」と、謝りに来る。

その時、古澤さんは「ナイスチャレンジ!」とだけ言って、翌週には新しい二千万円の検査機を用意する。そして、こう言うんです。

「もう一回、挑戦しろ」

■減点主義が日本社会をダメにした

どんなことでも、自分でやらないと本物の力になりません。それなのに、やらせて見守るということができなくなっているのは、なぜでしょうか。

大きな理由として、減点主義がはびこっていることが挙げられます。企業の場合に、それが顕著です。企業が成熟するにつれて、かつての創業社長にはあった度量の大きさを持つ経営者がいなくなってしまった。今の経営者は、減点主義の中で失敗をしなかった人が多い。だから、部下に対しても同じことを求めます。

そんな中では、「やりたいようにやれ、骨は拾ってやるから」というようなセリフは絶対に出てこない。

失敗は恥ずかしいことで、マイナス評価につながると刷り込まれたら、誰も挑戦なんてしようとは思わなくなるでしょう。

しかし、挑戦のないところには成功も成長もありません。

成功のためには挑戦が必要で、挑戦すると失敗もする。挑戦して失敗するのは当然。上に立つものは、揺るぎなくそう伝え続けるべきです。

それが今できない理由は、日本社会の現状や経済状況にあるのかもしれません。

ですが、社会のせいにしてあきらめるのではなく、現場で「どんどんやれ、失敗してもいい」と若者に挑戦させるのは、課長レベルでも、先輩レベルでもできるはずです。まずはここから始めるという覚悟が求められています。

■成功は、挑戦と失敗を繰り返した先にある

多様性を認めるとか、個性の時代だとか言いながら、多くの人は十把一絡に、たとえば「二十三歳はこういうものだ」と決めつけがちです。

同じ二十三歳にもいろんなタイプがあって、言われたことだけやる人もいれば、自分から動くのが好きな人もいる。できそうな人にはどんどんやらせればいいのに、なぜか一様に同じことをやらせようとする。そして、一つ失敗すると、全部失敗だと決めつける。

リーダーが考えるべきは、全員を成功させることではありません。組織としては、成功する人が、一人いればいい。今日はAさんが成功した、次に成功するのはC君かもしれない。その都度成功しそうな人に、その機会を与えればいい。組織の成功というのは、そういうものです。

本来、上に立つ人は目利きでなければなりません。個人の能力を見極めて、適切な課題を与える。自分でやらせる。失敗させる。挑戦して失敗するという面白さや楽しさをわからせる。

成功は、そのくり返しの先にあるものです。

----------

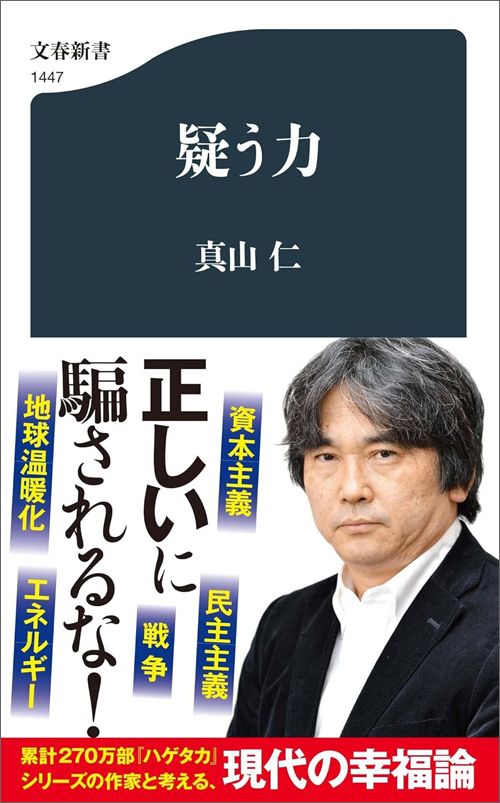

小説家

1962年大阪府生まれ。同志社大学法学部卒業後、新聞社に入社。フリーライターを経て2004年『ハゲタカ』(講談社文庫)でデビュー。以後、現代社会の歪みに鋭く切り込むエンタテインメント小説を精力的に発表し続けている。著書に『墜落』(文藝春秋)、『シンドローム』(講談社文庫)、『ブレイク』(角川書店)、『神域』(文春文庫)、初の本格的ノンフィクション作品『ロッキード』(文春文庫)、『当確師 正義の御旗』(光文社)などがある。

----------

(小説家 真山 仁)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

なぜ「今年の新入社員はひどい」が毎年続くのか…高学歴で優秀なはずのZ世代に「仕事」を教えるときの3大要点

プレジデントオンライン / 2024年6月28日 8時15分

-

なぜアメリカは最強国家になったのか…「ゲームに勝つのは、ルールを作った人」という覆せない定理

プレジデントオンライン / 2024年6月27日 16時15分

-

残念ながら「嘘をついたことがない人」はいない…「騙されていい嘘」と「絶対に騙されてはいけない嘘」の見抜き方

プレジデントオンライン / 2024年6月26日 16時15分

-

日本人の"不幸のどん底"は平均48歳で訪れ、82歳で最も幸福になる…80代が最高に幸せな納得の理由

プレジデントオンライン / 2024年6月13日 16時15分

-

自分は何者にもなれていないのにZ世代に忠告する…「妙に説教くさい30代」の頭の中で起きていること

プレジデントオンライン / 2024年6月9日 10時15分

ランキング

-

1「クレカタッチ」は交通系ICカードを駆逐するのか 熊本で「全国相互利用」離脱、一方で逆の動きも

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 7時30分

-

2バナナは「太くてまっすぐ」が大当たり…フルーツ研究家が教える「バナナの正しい保存方法」

プレジデントオンライン / 2024年6月28日 9時15分

-

3「東京チカラめし」が東京で再始動 今度はどう売っていくのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月28日 6時5分

-

4LINE、分離26年3月に完了 情報流出、システムの計画前倒し

共同通信 / 2024年6月28日 17時29分

-

5【速報】「いまになって何を言い始めているんだ」「小林製薬だけに任せておくわけにはいかない」と厚労相が怒りをあらわに “紅麹サプリ”問題で「摂取後に死亡疑い」76事例が調査中と小林製薬が明らかに 27日まで報告せず

ABCニュース / 2024年6月28日 16時14分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください