残念ながら「嘘をついたことがない人」はいない…「騙されていい嘘」と「絶対に騙されてはいけない嘘」の見抜き方

プレジデントオンライン / 2024年6月26日 16時15分

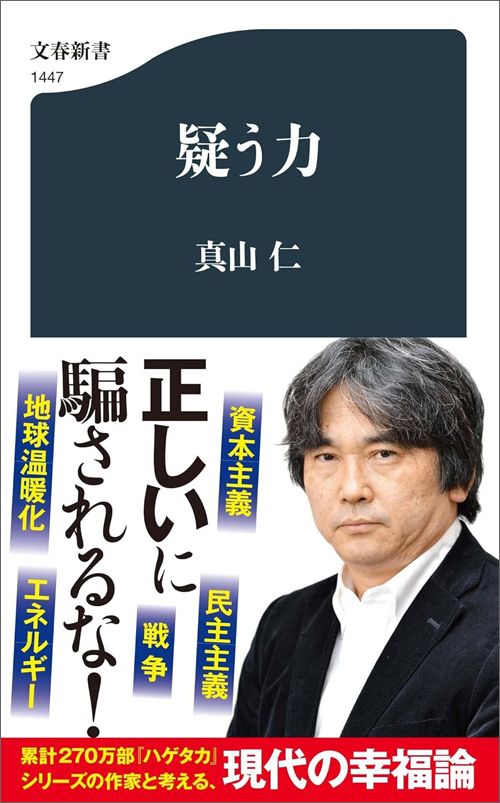

※本稿は、真山仁『疑う力』(文春新書)の一部を再編集したものです。

■「良質なミステリー小説」が最高の教科書と言える

小説、とりわけミステリーを読むことを薦めているのには、別の大きな理由もあります。それは、日本人が文章を肯定的に読み、受け止めることに対する警鐘です。

たとえば、「台湾有事が深刻だから、日本は防衛の備えが必要だ」という記事があったとします。読んだ人は、「大変だ!」「日本の安全保障はどうなるのか」「アメリカはどう考えているのか」などと反応する。

一歩引いて、「それって本当?」「日本は中国とそれほど仲が悪かったっけ?」という問いを持つ人は、ほとんどいません。中国と仲が悪いのはアメリカで、日本は関係ないんじゃないのという疑問を誰も持たない。中国が敵であるという認識を前提にして、話が進んでいってしまいます。

そもそも、戦争が正しいはずはない。ちょっと待てよ、と考えられるようになるためには、筆者が読者に植え付けようとしているイメージ、つまり先入観を見抜く必要があります。そのための訓練の一つが、クリスティー作品のような良質のミステリーを読むことです。

嘘や先入観に対して「ちょっと待てよ」「何かがおかしい」といったん立ち止まって違和感を持てるようになるためには、騙されて、痛い目に遭うという経験が必要です。

とはいえ、実際の人生でひどく騙されてしまうと、二度と立ち上がれないほど心を傷つけられるかもしれません。それを安全な場所にいながら疑似体験できるのがミステリーなのです。

■ウソが上手な人は99%の真実に1%のウソを混ぜる

嘘をつく時は、99%は真実を言った方が、人を騙すことができます。

たとえば、「昨日どうしていたの?」と聞かれて「日比谷で映画を見て、その後日比谷公園を散歩したよ。夕飯は銀座でイタリアンを食べた」と全て真実を話し、「誰と行ったのか」だけ嘘をつく。そうすると、百回聞かれても、間違えずに同じように答えられます。

嘘をつくのが下手な人は、全部を作り話にしてしまうので、どこかでボロが出る。「あれ、さっきと話が違うけど」と突っ込まれてしまいます。

警察が容疑者を取り調べる際に何度も繰り返し同じ話をさせるのは、繰り返す中で嘘がバレることを知っているからです。

だから、本当に徹底的に騙し通したいときには、大事な一カ所だけで嘘をつくのが正解です。こんなことを教えるのもどうかと思いますが(笑)。

クリスティーは、「あなたはきっとこの人を疑うでしょうね」と、読者の思考を想定しながら話を進めていきます。(編注:ここでは『葬儀を終えて』(ハヤカワ・クリスティー文庫)を題材にしています)

読者は「もしかして、私、作家の意図がわかったかもしれない」などと、ほくそ笑む。その時点で、完全に罠にはまっている。

そして、嘘のオンパレードが続きます。

■誰を信用していいか分からなくなる

徐々に、登場人物全員が、何らかの嘘をついていたことがバレ始めます。お金に困っている、夫婦であってもお互いを実は信用していないなどの事情も明らかになります。

アリバイに関しても、最初はアリバイがあれば疑わしくないと思っていたのに、逆に、アリバイを主張する人の方が怪しく見えるようになっていく。どいつもこいつも、ろくでもない中途半端なやつばかり。聖人君子なんていない。誰に対しても、怪しさが増していきます。

この作品は名探偵エルキュール・ポアロシリーズの一つなので、中盤あたりからポアロが登場します。

そして、登場人物たちが、他者の嘘を言い立て始める。

だんだん誰もが不信感のかたまりになっていく。「あなた、あの時本当はいなかったじゃないの」と夫婦が揉(も)める。

隠しごとが露わになっていきます。

いい人だと思っていた人にも、実は問題があることが判明する。

ある人物を疑っていたのに、別の場面になると、別の人物が怪しく見えてくる。場面づくりの順番にも作者の意図があります。

次第に、誰を信用していいのか分からなくなっていきます。

■アガサ・クリスティー作品の登場人物は嘘つきが多い

そして、ラスト百ページほどになったところで、クリスティーは犯人にある発言をさせます。「ここで分からなきゃだめよ」とでも言わんばかりに。

その後、カードが一枚ずつ開いていくかのように、全体像が見え始めます。最後には、この人しか犯人ではあり得ないという納得の結論に至ります。ポアロは、この作品に限らず、嘘を見抜くということについて重要なことを語っています。

「人を長いあいだしゃべらせれば、どんな話題であっても、遅かれ早かれ正体を現わすというのが、私の確たる信念です」

長くしゃべると、ボロが出る。つまり、嘘のほころびが出てくるというわけです。

クリスティー作品の登場人物は嘘つきが多い。この小説の中で嘘をついていない人はほとんどいません。

日本人の感覚では、嘘は悪い人がつくもの、よこしまな気持ちや後ろめたい隠し事のある人がつくものだと思い込みがちですが、中には善意でつく嘘もあります。

また、こういう嘘もあります。

事件の夜にアリバイがなくて疑われて困っていたら、「あの日、散歩途中で会ったよね」という知人が現れる。そんなはずはなかったと思いはしても、疑いを晴らしたい一心でその言葉に縋(すが)りつき、アリバイ成立。わざわざ証言してくれるとは、なんていい人なんだろうと感謝する。

■ウソは悪い人がつくとは限らない

だけど、これは実は、その知人が自分のアリバイを証明するために利用していただけだった、というケース。非常にうまく嘘を利用しています。

聞いた話をすぐに自分の体験のように言う人を出してくるというのもクリスティーがよく使う手法です。実社会でも、自分の経験ではないことを、自分の話として語る人は結構多いですよね。

「○○さんから聞いたんだけど」「○○さんが見たらしいけど」という断りを入れずに「私が見た」「私は知っている」という話に変えてしまう。

その人に、騙そうという悪意はありません。本人も、すっかり信じ込んでいる。その話を聞いた第三者は、その事実は間違いないと考えるようになります。

この場合、嘘をつきたかったのは誰なのか。いかにも他人(ひと)の話を見てきたように言う癖のある人物に対して、わざと耳に入るように作り話をした人、そこに嘘の意図があります。

■人間の外面と内面のギャップも「ウソ」になる

イギリスのミステリー小説の特徴でもありますが、最初から湧き出るように人がたくさん出てきて、徐々に性格付けがされていきます。

その中では、「あの人は嘘つきだ」という話も出てくる。ここで面白いのは、ミステリーの場合、「嘘つき」だと言われている人の証言は案外正しくて、「あの人は正直者だ」と言われている人の証言の方が疑わしい。あるいは、いつも弱々しい人が、実は芯は強かったり、強そうな人がもろかったりします。

人間には両面性があって、常に表に見せているのは、自分がなりたい自分です。ところが、ミステリーではその人の真の姿を描き出し、そのギャップを嘘として使います。

小説家は、最初は本人が見せたい自分を描写します。次に、視点登場人物にその人物を置いて、内面を見せる。

強気の男だと見えていた人が、内心ではずっとドギマギ震えている。読者はそのギャップに驚きます。そんな風に、書き手がリードするストーリーに、読者は誘導されていきます。

小説の世界だけでなく、先ほど例に挙げた台湾有事でも同様です。メディアや政治家が一斉に「台湾有事に備えろ」と言い出すと、なぜ日本が中国と闘うことが前提となっているのかという問いを持つことなく、その論の中に誘導されてしまう。

この種の誘導は、日々、ある意味ミステリー作品よりも巧妙に行われています。

■騙される経験を小説で積む

情報には意図がある。「正しさ」をさりげなく押し付けてくる。その結果、知らない間に「NO」と言えない構図が出来上がってしまいます。

これが正義だ、これが正しい、あるいは犯人だと言われてしまうと、そうかなと思ってしまう。

しかし、そこで強い流れに巻き込まれずに、必死に足を踏ん張ってほしい。

クリスティー作品を読んで何度も騙されているうちに、「この人が嘘をつきそうだ」というのも分かるようになります。

どういうシチュエーションで嘘がつかれるのか、どういうタイプの人がどういう時に嘘をつくのかが、見えてくる。そうすると、実生活でも、「このタイプには気をつけよう」「こういうシチュエーションでの発言は要注意」と思えるようになります。

以前、勉強会で、嘘を見抜けるようになるためにミステリーを読みましょうという話をしたとき、参加していた学生がこう言ってきました。

「真山さんは人が信じることを信じないひねくれものだから、なんでも疑えるんです。普通は無理です」

だけど、嘘を見抜くことや前提を疑うことが特殊な人にしかできない才能のようなものならば、騙されやすい人たちは一生騙されたままです。

そんなことがあってはいけない。ぜひ、訓練してほしいと思います。

決して難しくはありません。素振りのようなものです。たくさんひどい目に遭うと、もうだまされたくないと決意します。経験値が上がると、いつもならすぐに飛びつく情報を一歩下がって見ることができたり、恋愛で一気に熱が上がりそうな時にも「本当に自分のことを大事にしてくれる人なのかどうか、様子を見よう」と冷静になれたりします。

でも、そういう経験値を実人生で上げるのは非常に長い時間がかかる上に、相当な傷を負うことにもなります。

それならば、小説で、ミステリーで、疑似の人生経験を積めばいい。

■騙されていいウソ、巻き込まれてはいけないウソがある

クリスティー作品からは、殺されない方法や、殺人を犯してもバレない方法、疑われた時のごまかし方なども学べますが(笑)、もっとも重要な学びは「世の中は嘘にまみれている」と知ることです。

みんな嘘をつく。

「自分は嘘なんてついたことがない」という人ほど、大嘘つき。様々な嘘まみれの中で、騙されていい嘘があり、巻き込まれてはいけない嘘があります。

これだけは絶対に巻き込まれてはいけないという嘘を見抜けるようになるには、たくさん騙されるしかありません。

小説を読むことは、感情移入をしながら他人の人生を生きることです。一冊の小説で、視点登場人物の数だけ、人生を経験できます。それぞれが、別々の価値観を持っている。立場や状況によって、つかざるを得ない嘘もあるし、意図せず嘘に荷担している場合もある。どんなシチュエーションに嘘があるのかを経験値として積んでいくことができます。

本講義の通しテーマは「正しいを疑う」ですが、正しさは絶対的なものではなく、何を信じているかによって変わることもあれば、正しさを押し付けたくて嘘が混ざる場合もあります。

世の中はこれほどまでに嘘にまみれているのかと、深刻に悩み過ぎないでください。

自分でそれに気づけるのであれば、心配はいりません。それどころか、かえって世の中の在り様がクリアに見えるようになります。

----------

小説家

1962年大阪府生まれ。同志社大学法学部卒業後、新聞社に入社。フリーライターを経て2004年『ハゲタカ』(講談社文庫)でデビュー。以後、現代社会の歪みに鋭く切り込むエンタテインメント小説を精力的に発表し続けている。著書に『墜落』(文藝春秋)、『シンドローム』(講談社文庫)、『ブレイク』(角川書店)、『神域』(文春文庫)、初の本格的ノンフィクション作品『ロッキード』(文春文庫)、『当確師 正義の御旗』(光文社)などがある。

----------

(小説家 真山 仁)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

なぜアメリカは最強国家になったのか…「ゲームに勝つのは、ルールを作った人」という覆せない定理

プレジデントオンライン / 2024年6月27日 16時15分

-

アガサ・クリスティー「七つの時計」がドラマ化

映画.com / 2024年6月18日 9時0分

-

原嘉孝主演!紅ゆずる共演!野坂実×アガサ・クリスティー ノサカラボ「ゼロ時間へ」上演決定!!

PR TIMES / 2024年5月31日 12時15分

-

原嘉孝主演! 紅ゆずる共演! 野坂実×アガサ・クリスティー ノサカラボ「ゼロ時間へ」上演決定!!

@Press / 2024年5月31日 10時0分

-

原嘉孝主演舞台『ゼロ時間へ』上演決定 妻役に紅ゆずる 野坂実×アガサ・クリスティーの人気ミステリー【コメント全文】

ORICON NEWS / 2024年5月31日 10時0分

ランキング

-

1ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

-

2「クレカタッチ」は交通系ICカードを駆逐するのか 熊本で「全国相互利用」離脱、一方で逆の動きも

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 7時30分

-

3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

4作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

-

5池袋西武とヨドバシ「売り場折半」の波紋と懐事情 北側にヨドバシ出店、西武の集客力に影響は?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください