なぜアメリカは最強国家になったのか…「ゲームに勝つのは、ルールを作った人」という覆せない定理

プレジデントオンライン / 2024年6月27日 16時15分

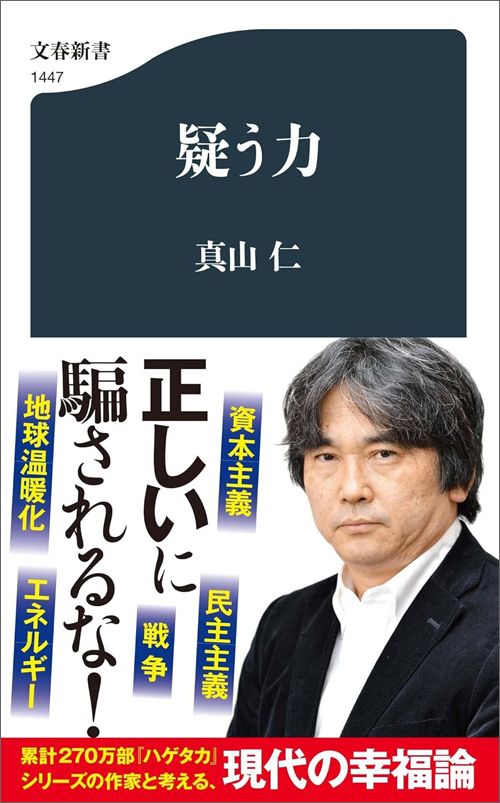

※本稿は、真山仁『疑う力』(文春新書)の一部を再編集したものです。

■国のバラマキ政策で得をするのは誰なのか

情報を耳にしたときに、「それは誰が言っているのか」、そして、「それによって誰が得をするのか」という発想を持つようにしてください。

たとえば子ども手当を出しましょうという話が政権から出てくる。それによって得をするのは誰なのか。一見、手当を受ける子ども自身のように思えますが、実際は子ども本人ではなくて親にお金が入ります。

だからと言って、親は本当に得をするのか。子どもがいない人はどうなるのか。最終的に得をするのはこういう政策を発表した政権で、子どものいる親の歓心を金で買っているんじゃないか。

「誰が結局は得をするのか」を考えるためには、一歩引いたところから全体の構図を見る必要があります。そうじゃないと、隠れた関係性が見えてこない。データも画像も映像も、提示した側の思惑や意図に沿って出されています。すぐに目に見えるように分かりやすく提示されたものがいかに怖いかを知っておくべきです。

世の中に流れているニュースを見ていると、矛盾が多い。疑う目を持たないと、それらが前提となって話が進んでいってしまいます。世の中を見渡してそれぞれのニュースを糸でつなぐことをしない限り、そのことに気づきようがありません。

ミステリー作家が「この設定で騙されてほしい」と、コントロールをしている以上に、もっとずるい誘導を日常的にされていて、あっさり騙されてしまっているとしたら、悔しいですよね。

■騙されないために「ミステリー小説」が役に立つ理由

「まんまと騙されたのは、冒頭に出てきた前提を本当のことだと完全に思い込んでしまったせいでした」(太字は受講生たちの事前レポートより一部抜粋、以下同)

小説では、始め方がとても重要です。冒頭で、読者をミスリードできたら、作家の勝ちと言っても過言ではありません。また、どんなシチュエーションから始めるかにも、知恵を絞ります。インパクトのある事象に、人の目は向く。そのままその前提となる事象を受け入れてしまったら、その時点で、読者を誘導しやすくなります。

だから、読者としては、「これはどういう意図だろう」と常に考える姿勢が大切です。

ちょっとした嘘を仕込んで、それを見破らせて、読者に「自分の方が作者より賢い」と思わせるのが上手な作家もいます。油断は禁物です。

とはいえ、四六時中、「この前提は何か」「ここにはどんな意味があるのか」と考え通しでは身が持ちません。ほとんどの場合、そこまでする必要はありません。

ただ、「今、私、説得されそうになっているな」「このまま丸め込まれそうだ」と感じたときには、「どうしてそんな話をするの?」と聞く勇気を持ってほしいと思います。

■「語らないウソ」に注意したほうがいい

話している内容は嘘じゃないのに、その裏の、語らない部分に嘘を含む場合があります。

たとえば、どの政党も公約の中では都合の悪いことは一切言いません。子ども手当をやります、とは言うけれど、その財源の説明はしない。うやむやのままにしています。

何か良いことをすれば、どこかにしわ寄せがくるのは当然です。カネがない国ですから、カネを配るためには、どこかから集めて捻出しなければならない。それなのに、そこは語らずにいる。正直に話してしまうと、人気が落ちるかもしれない。ごまかそうと思うと嘘を約束することになる。だから、あえて言及しない。

小説でも、こういう設定はよくあります。誰かが、語らずにいる。一方で、よくしゃべる登場人物がいる。みんながおしゃべりに辟易(へきえき)して、沈黙が場を支配したという描写があったとします。

読者は、うるさくて面倒なおしゃべりのせいで、他の人は黙り込んでいるのだろうと思いますが、実は、意識的に黙っていたい人がまぎれ込んでいる。

嘘をつくぐらいなら黙っていようと思う場面は、日常でもよくあります。

だから、黙ったままにしているのは何かを察することも、嘘を見抜くのと同じくらい重要です。何を隠しているのかを探る。これは、非常に難しいことではありますが、頭の片隅に置いておいてください。

■みんなが騙されるポイントを小説で学ぶ

同一性の高い社会で空気を読むことを求められ続けると、違和感のスイッチが消えていきます。「それは違うんじゃないか」と抗議をしたところで、聞き入れてもらえることは少ない。余計なことは言わない方が無難だという実感は、諦(あきら)めを呼び、やがて無関心に繋がっていきます。

高度経済成長が背景にあって、黙って頑張っていれば努力が報われて給料も上がり豊かになれた時代ならそれでもよかったのですが、現代は、図々しい人がのし上がっていく時代です。無関心でいるのは「善」ではありません。

だからと言って、「一言申し上げたい」とやみくもに声をあげても、まともに相手にされません。「企業の論理はこうだから」「社会の常識だから」と言われてしまう。それでも負けずに問題提起をし続けるためには、相手を怒らせずに筋を通す、納得させるという力が必要です。

声の上げ方も大事です。いつでも真正面からモノ申すだけが正解ではありません。自分の意見を通すための落としどころはどこか。どうしても納得できないときに、「それはおかしい」と声を上げるためには、相手の話の本質を見抜く目を養わなければなりません。

話がクリスティーから脱線してきましたが、少し戻すと、ミステリー作品、特にクリスティーの作品には、「こういうふうに話すと、みんな騙されてしまう」という発見がたくさんあります。

そのパターンを知ることで、騙されないようにするには何に気をつければいいのかが自然と身につきます。

■騙されることで、世の中の構図に気づけるようになる

以前、同じような趣旨の読書会を、東大卒でMBAを持っている人ばかりを集めて開いたことがあります。その時も、全員が最後まで犯人の嘘を見抜けなくて、すごく悔しがっていました。

私が「ここに決定的な嘘がある」と解説すると、「そんな細かいところで人を騙すなんて卑怯(ひきょう)だ」と言い出す人もいて、いやいや、あなたたちも、普段はそうやって誰かを騙しているんじゃないのと言ったら黙り込んでいました(笑)。

これは、興味深い構図ですね。自分の思い通りに物事を進めて、人を騙すことには痛痒(つうよう)を感じない。でも、反対に誰かの思い通りに騙された時には、非常に腹が立つ。

社会では、誰もが誰かの思惑に振り回されています。それを肌身で感じるためには、やはり騙されてみるしかない。

騙されてはじめて、なるほど、世の中はこんな構図なのかということが腑に落ちます。

「今の話を聞いて、騙されないようにしようという方向性よりは、騙す側に回った方がいいんじゃないかと思いました(笑)」

騙されるくらいなら騙したいと考えるのは、まっとうな発想です。ただし、しっぺ返しを覚悟してください。

黙っていれば撃たれないものを、騙すという攻めに出るわけですから、袋叩きにあう可能性もある。

とはいえ、人を騙そうと思うと、人の「隙(すき)」に意識が向くようになり、翻(ひるがえ)って自分自身の隙にも気づけるようになります。

私はたまに「人狼ゲーム」をミステリー好きの仲間たちとやることがありますが、とにかくみんな嘘が上手い。嘘のつき方も十人十色です。ずっと黙っている人、わざと騒ぐ人、怪しいふりをする人、なんとなく匂わせる人……。

私はガンガン攻めに行くので、「狼が誰かを殺します」というタイミングで、いちばんに殺されることが多い。攻めに出るとこういうリスクがあります(笑)。

■ゲームはルールを作った人が勝てる

ゲームの話の延長で、アメリカの強さの理由について、少しお話ししておきます。アメリカが強いのは、ルールを自分たちで決めているからです。

ゲームは、ルールを作った人が勝てます。『ハゲタカ』という小説でも書きましたが、グローバルスタンダードという概念をバブル経済崩壊後の日本に持ち込んだのは、アメリカです。その結果、日本の金融機関がバタバタと倒れました。

「グローバルスタンダード」、つまり世界共通の標準。とても響きのいい言葉ですが、実際は「アメリカンスタンダード」です。日本だけでなく、困惑させられた国が他にもたくさんありました。

アメリカは大変賢い、利に敏(さと)い人たちの国なので、ルールを作ったうえで、すべてを奪っていったのです。

ゲームにおいても、前提が大事です。たとえば、「金融の世界を新しくするために必要なのは『フェア』です」と言い、「フェアとは何か」を自分たちで定義する。

そういう中で戦うためには、ゲームのルールが決められてしまう前の段階で「ちょっと待ってください」と言わなければならない。「それは、私たちには認められないルールだ」と粘る必要がある。

■「ここがよくわからない」と問い直すことが大切

しかし、たいていの場合、アメリカコンプレックスのせいもあって日本人は弱腰です。戦う前に、負けてしまっている。

この状況を打開するには、国民性というところからのボトムアップが必要です。

小学生くらいから鍛えるしかない。もちろん、小学生に騙し合いをさせたいわけではありません。活発な議論をしてほしい。議論の際に必要なのは、まず相手の話を聞く姿勢で、その上で、「ここは賛成」「ここがよくわからない」「ここは受け入れられない」と伝える力を磨いてもらいたいと思います。

とりわけ大事なのは、「ここがよくわからない」というリターンを返すことです。

相手の意図を読んで、語っていないところを見抜き、それについてもっとちゃんと語ってほしいと求める。

このトレーニングのためにも、クリスティー作品は非常に役に立ちます。

----------

小説家

1962年大阪府生まれ。同志社大学法学部卒業後、新聞社に入社。フリーライターを経て2004年『ハゲタカ』(講談社文庫)でデビュー。以後、現代社会の歪みに鋭く切り込むエンタテインメント小説を精力的に発表し続けている。著書に『墜落』(文藝春秋)、『シンドローム』(講談社文庫)、『ブレイク』(角川書店)、『神域』(文春文庫)、初の本格的ノンフィクション作品『ロッキード』(文春文庫)、『当確師 正義の御旗』(光文社)などがある。

----------

(小説家 真山 仁)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ベストセラー作家も興奮のあまり気づけば朝4時!? 「人狼ゲーム」収録現場が舞台になった新作ミステリーが面白すぎた

文春オンライン / 2024年6月29日 11時0分

-

残念ながら「嘘をついたことがない人」はいない…「騙されていい嘘」と「絶対に騙されてはいけない嘘」の見抜き方

プレジデントオンライン / 2024年6月26日 16時15分

-

テレビもストリップも時代は変れど…衝撃的なミステリーの舞台となるテレビ番組名は《ゴシップ人狼2024年秋》

文春オンライン / 2024年6月26日 6時0分

-

なぜ「お金があれば幸せ」「貧乏は不幸」と安易に信じる人が多いのか…真山仁が指摘する「日本人の不幸の源泉」

プレジデントオンライン / 2024年6月25日 16時15分

-

1週間で文学賞をトリプル受賞、直木賞候補の注目作家が“漫画原作”として挑むミステリー×アクションの新境地「セリフの量のバランスが難しい…」

集英社オンライン / 2024年6月19日 11時0分

ランキング

-

1関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

2「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

3ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

-

4あおり運転被害72.5%に増加…チューリッヒ保険調査

レスポンス / 2024年6月29日 16時0分

-

5作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください