エネルギー安定供給のカギ「日本横断パイプライン」とは

プレジデントオンライン / 2013年2月9日 13時15分

大きな傷跡を残した東日本大震災から1年半が経過した。エネルギー供給のあり方について、我々が今後に活かすべき教訓が2つあると筆者は説く。

■震災でわかった「災害に強いエネルギー」

第二次世界大戦後の日本で史上最大の自然災害となった昨年3月11日の東日本大震災から、1年半以上が経過した。あれほどの被害が発生したにもかかわらず、日々の生活に追われる我々は、震災が残した教訓を忘れがちである。

そこで今回は、東日本大震災の経験から今後に活かすべき、ガス事業に関する2つの教訓に光を当てる。

それは、

(1)災害に強いLP(液化石油)ガスを、都市ガスが普及したエリアにも、防災用として要所に常時、配備する

(2)東海道や山陽道でも寸断されている天然ガスの都市間パイプラインを拡充し、整備する

という2点である。

今回の東日本大震災においては、災害に強いエネルギーとしてのLPガスの強みが、遺憾なく発揮された。経済産業省資源エネルギー庁の委託事業である「平成23年度石油産業体制等調査研究」の一環として行われた「東日本大震災を踏まえた今後のLPガス安定供給の在り方に関する調査」の『報告書』(みずほ情報総研、2012年2月)には、全国地域婦人団体連絡協議会の調査による、以下のような事例が紹介されている。

■岩手県一関市(旧藤沢町)

停電が続く中、被災直後より地区婦人消防協力隊の女性たちが集会所にて、LPガスを用い、3日間炊き出しを実施し、高齢者を中心に地域の40世帯を支援した。

■岩手県山田町

発災当日より3日目に自衛隊が来るまで、地域婦人会が中心となって地区防災センターにてLPガスの調理設備を用い懸命に炊き出しを実施。なお、地区内の一般家庭に対する点検・供給再開については、LPガス事業者は12日目(それ以前から使用再開中)と、電気の19日目、水道の36日目と比較しても迅速であった。

■宮城県南三陸町

津波から生き延びた地域住民が、山を越えて隣の地区の地域活性化センターに避難した。同センターのLPガスによる調理設備が無傷であったため、被災直後から炊き出しを行った。自分たちの分はもちろん、町役場の要請を受け、1200食のおにぎりを4日間にわたり提供した。

■宮城県仙台市

住宅に設置されている容器は、地震による揺れで倒れたが、4日目にLPガス事業者の点検があり、5日目にはお風呂に入ることができた。これらの事例から、LPガスが、東日本大震災においても「災害に強いエネルギー」としての本領を発揮したことは、明らかである。

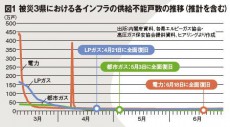

■都市ガスの早期復旧を実現した「仙台の奇跡」

この『報告書』は、「被災3県におけるLPガスの復旧状況については、大規模な余震が発生し、都度点検を実施して供給を再開しなければならない状況が繰り返されたため、どの時点で完全に復旧したかを示すことは容易ではないが、3月11日に発生した大震災に対する復旧は概ね3月末、全体の復旧は4月21日、というのが業界団体によるLPガスの復旧日である。3県のLPガス供給世帯数は約166万戸あり、発災当日はガスメーターの安全装置によって、自動的にほぼ全ての世帯において、供給が一旦止まったとみられる。その後順次供給は再開されたが、津波によって流出した世帯や、家屋が全半壊、または原発事故の影響のために、短期的に供給を再開することが困難な世帯が、約10万戸存在する」、と述べている。そして、図1を掲げて、「復旧状況を他の主要なインフラと比較すると、LPガスの復旧の早さが改めて確認できる」、と結論づけている。

我々が、東日本大震災の経験から導くべき第1の教訓は、都市ガス普及エリアにも、災害時に備えて、要所にLPガスを配備すべきだということである。具体的には、

□ 避難所になりうる公園や公民館などに、LPGの災害対策用バルクを設置する

□ 福祉施設・病院・学校等にLPGを使う給湯・発電機等を設置する

□ 公営団地等においてLPガスを活用する

□ 平時よりLPガス燃料車を公用車として使用する

などの措置を、都市ガス地域においても講じるべきである。このうち、公営団地等での活用については、都市ガス普及エリア内でもLPガスを導管で供給することができるコミュニティガス(簡易ガス)の仕組みを、規制を緩和して、大いに利用すべきである。

東日本大震災は、ガス事業に関して、我々にもう1つの教訓を残した。それを説明するには、「仙台の奇跡」の話から始めなければならない。

「仙台の奇跡」とは、仙台市の場合には、新潟からの高圧天然ガス・パイプラインが敷設されていたために、都市ガスの復旧が比較的早く実現したことをさす。このパイプラインは、もともと石油資源開発(JAPEX)が東北電力の新仙台火力発電所向けに敷いたものであり、その後、仙台市ガス局が02年にこのパイプラインと自らの導管とを結んでいた。仙台にはLNG (液化天然ガス)の輸入基地があるが、東日本大震災にともなう津波の被害によって、基地の機能は長期にわたって失われた。もし、新潟・仙台間天然ガス・パイプラインが存在していなかったならば、仙台市における都市ガスの復旧が大幅に遅れていたことは、間違いない。

図2 日本における天然ガス高圧パイプラインの施設状況

図2からわかるように、日本の場合には、東海道や山陽道でも天然ガスの高圧パイプラインは寸断されおり、新潟・仙台間に高圧パイプラインが敷設されていたことは、「奇跡」に近い出来事であった。もし、例えば名古屋市が震災・津波の被害にあったとするならば、東西両側で高圧パイプラインが途切れている同市においては、都市ガスの復旧に多くの時日を要することになるだろう。

表1は、各国のガスパイプラインの整備状況を比較したものである。この表の「面積当たり」の項をみれば明らかなように、わが国のパイプライン密度は、他国と比べて著しく低い。

我々が、東日本大震災の経験から導くべき第2の教訓は、天然ガスの都市間パイプラインを抜本的に拡充すべきだということである。まずは、東海道や山陽道を高圧パイプラインでつなぐことが重要である。

天然ガスの都市間パイプラインの拡充は、集中型(系統型)ガス供給網の重要性にもとづくものである。一方、都市ガス地域へのLPガスの配備は、分散型ガス供給網の大切さをふまえた措置である。このように、東日本大震災後の日本では、集中型と分散型のエネルギー供給網を同時に充実させることが求められている。

表1 各国におけるガスパイプラインの整備状況

この点は、ガス事業だけでなく電気事業にも、そのままあてはまる。東京電力・福島第1原子力発電所事故後の計画停電や電力供給不安の経験は、東西間の周波数統一ないし周波数変換装置の拡充、同一周波数域内での地域間連係線の強化など、集中型(系統型)電力供給が取り組むべき課題を浮かび上がらせた。一方で、分散型電力供給網を構築して再生可能エネルギーによる発電を拡大することの重要性も、指し示した。

ガス事業においても電気事業においても、集中型供給網を強化するとともに、それと並行して分散型供給網の拡充を図らなければならない。エネルギー供給のあり方に関して、我々が東日本大震災の経験から導くべき教訓は、この点に求めることができる。

(一橋大学大学院商学研究科教授 橘川 武郎 大橋昭一=図版作成)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「9日後の救出、それぞれの “3.20” ~当事者・救助者・報道の立場から~」9/22 みやぎ東日本大震災津波伝承館で開催

PR TIMES / 2024年9月12日 14時27分

-

震災の教訓を後世に伝える新たな「震災伝承施設」に 仙台蒲生バイオマス発電所内の「蒲生なかの郷愁館」

OVO [オーヴォ] / 2024年9月11日 15時45分

-

【特集】秋田市でも4人が認定「災害関連死」県内の現状と課題は?命を救うための対策とは?

ABS秋田放送 / 2024年9月6日 17時52分

-

中国のエネルギー利用効率が大幅に向上、エネルギー強度低下が最も速い国の一つに

Record China / 2024年8月30日 9時30分

-

【電気代補助金再開】4人家族で、夏は電気・ガス代で「月2万円」近くかかってしまいます。8月分から政府の“補助”が再開するそうですが、いくら値引きされますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月28日 5時40分

ランキング

-

1「コンビニは高い」払拭目指すセブン-イレブン 松竹梅の“梅”重点強化

食品新聞 / 2024年9月20日 9時57分

-

2漁業関係者、「ぬか喜びにならなければ」=歓迎も中国側の手のひら返し警戒

時事通信 / 2024年9月20日 20時55分

-

3ほっかほっか亭「コラボ依頼して賛否」への違和感 日清食品「10分どん兵衛」の成功例に倣えるか

東洋経済オンライン / 2024年9月20日 15時20分

-

4ミニストップ、外国籍の利用客に“不適切な張り紙” 「問題を重く受け止め」謝罪

ORICON NEWS / 2024年9月20日 15時53分

-

5“推しスーパー”投票 総合1位は「ヤオコー」 魚部門、品揃え部門、サービス部門も決定 それぞれの特色も【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年9月20日 22時47分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください