なぜ日本企業はこんなに内部留保を貯め込むのか…ダメ経営者から必ず挙がる「2つの言い訳」を論破

プレジデントオンライン / 2024年5月31日 9時15分

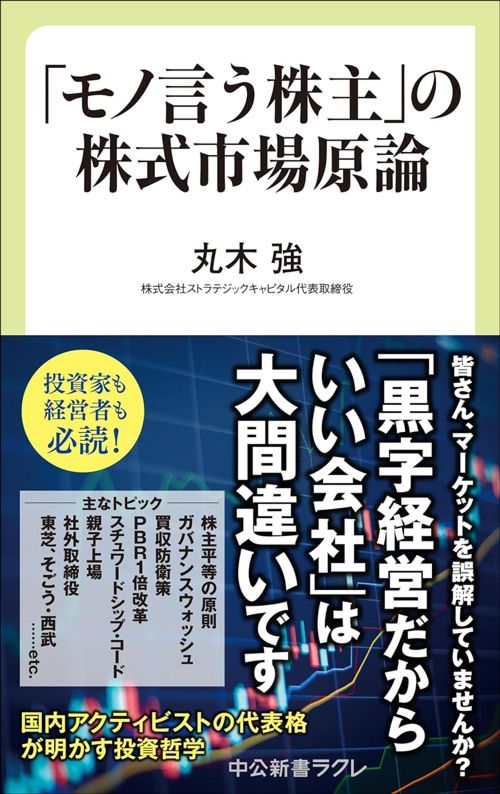

※本稿は、丸木強『「モノ言う株主」の株式市場原論』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。

■「中長期的な企業価値向上をめざしているから」

我々は投資先企業に対し、「配当性向100%」の株主還元を要求することがあります。つまり、1年間の税引き後利益の全額を配当金に回してほしいということです。自己資本だけではなく現金などの資産を貯め込んでいる企業を特に選んで投資しているので、時にはDOE(Dividend on Equity Ratio=株主資本配当率)6%や8%を併せて提案することもあります。

いかにもアクティビストらしい、アコギな要求だなと思われるかもしれませんが、そうではありません。相手かまわず身ぐるみ剥がそうとしているのではなく、ブクブクに太った相手を選んで、その脂肪の一部を削って健康体に戻りましょうと言っているに過ぎないのです。

よく指摘されるように、日本企業は資産を現金や有価証券などで大量に貯め込む傾向があります。いわゆる内部留保が過剰で、だからPBRも低いわけです。

ではなぜ、経営者の方は内部留保を多く持とうとするのか。本音は「経営が多少失敗しても安心だから」であろうということは本書で述べたとおりです。ただ、よく伺う理由の一つは、「中長期的な企業価値向上をめざしているから」。将来必要になる研究開発や設備投資、あるいはM&Aの資金としてプールしている、というわけです。

■本音は「自分の在任中はやる気がない」

しかし、単に「中長期的に」とだけ説明して具体的な期間を示さないことは、いくつもの点で間違っています。そもそもなぜ「中長期」なのか、それは何年後を指しているのか。我々がそう尋ねて、明確に回答された経営者の方は一人もいません。そもそも企業価値の向上は中長期的にめざすものではなく、恒常的かつ持続的に取り組むべきものです。

経営者の方が語る「中長期的」とは、「自分の在任中はやる気がない。後任に丸投げするつもり。しかしそうはっきりも言えないから適当にごまかそう」という意味だと、少なくとも私は解釈しています。

本当に研究開発や設備投資などに使うつもりなら、具体的な中期経営計画などを立てて、その中に数字として盛り込むべきでしょう。もちろん、そこではどれくらいのリターンを見込んでいるかも明記する必要があります。結果的にうまくいかない場合もあるでしょうが、少なくとも株主を納得させられる準備や計画を立ててほしいのです。

■現実的な計画がないならただちに株主に還元すべき

中には10年の長期計画を策定する会社もあります。しかし、せいぜい3年、長くても5年以内に達成できるような計画でなければ、信憑性は乏しいと思います。10年後には経営計画の責任者であった社長も退任してしまっているでしょうから、それを今から立案するのは無責任だとも言えます。現経営陣が経営に自信を持てないため、3年後の目標を低めに設定し、10年後の目標値を高くして誤魔化していると受け止められても仕方がありません。

実際、3年の中期経営計画で具体的な資金使途と投資リターンの予想を出している企業もあります。その計画が現実的であるなら、「中長期的」と称しても投資家を納得させることができるかもしれません。しかし計画がないなら、ただちに株主に還元するのが道理というものです。

あるいは、内部留保を貯め込むのは経営の失敗以外の危機に備えるもので、一種のリスクヘッジであると語る経営者の方もいます。何か突発的な事態に備え、ある程度の余裕資金を持っていたいというわけです。

たしかにビジネスのトラブルではなく、海外での戦禍や政情不安、台風や地震のような自然災害もいつ起きるかわかりません。先のコロナ禍も、大半の企業にとってまったく想定外の事態だったことでしょう。

■お金を無尽蔵に貯める必要はない

しかし、ものには限度があります。対処にかかるであろう金額を、常時キャッシュや有価証券・不動産などの現物資産で持っておく必要があるのかという話です。例えば先の東日本大震災では、多くの企業が被災しました。復旧して通常業務に戻るまでにどれぐらいの資金が必要だったか、記録として残していると思います。それがあれば、もし次に同じような被害を受けたとき、どれくらい必要かもだいたいわかるはずです。無尽蔵に貯める必要はありません。

それに金額がわかったとして、その全額をプールしておく必要もないでしょう。いざというとき、その額を銀行から借り入れられるようにしておけば済む話です。それよりも、先の経験を活かして建物の耐震補強工事をしておくとか、より安全な場所に移転するとか、今のうちにできる投資はいろいろあります。リスクヘッジなら、こちらのほうがよほど有効です。

先のコロナ禍にしても、たしかに予測不能な未曾有の危機ではありましたが、その分、政府や地方自治体からは「ゼロゼロ融資」をはじめとして、企業向けにいくつもの救済策が提供されました。おそらくはそれも一助となって、コロナ禍が原因で倒産した上場企業は、ほとんどなかったと思います。やはり、企業が余計に貯め込む必要はないということです。

■「将来のM&Aの原資」と言いつつ一向に動かない

それから前述のとおり、内部留保を多く持つ理由としてよく挙げられるのが、将来のM&Aの原資にする、というものです。

たしかに今、中小企業でもM&Aが活発に行われています。一緒になることでシナジーを生み出すとか、シェアを拡大するとか、あるいはM&A対象会社の後継者問題を解決するとか、それぞれに戦略があるようです。

もちろん、M&Aには資金が必要になります。しかもライバル企業も同じようなことを考えるので、スピード勝負なところもある。だからとりあえず今は計画がなくても、将来的に機敏に動く機会があるかもしれない。そのときに備えて、資金を手元に置いておく必要がある、というわけです。

一見もっともらしいのですが、そう言い続けたままM&Aには一向に動かず、結局内部留保を貯め続けている企業も少なからずあります。たしかに、設備投資や研究開発のように何年後にいくら使うとはなかなか予定しにくいものではあります。これを中期経営計画で明確に数字を示すことは難しいでしょう。

■M&Aをすべて自己資金で賄う必要はない

しかし、そもそもM&Aをすべて自己資金で賄う必要はありません。まして我々が投資しているような自己資本の充実した企業であれば、いざ買おうとなった段階で、銀行から借り入れれば十分です。財務のことを考えれば、むしろそのほうが望ましい。後にも説明しますが、資金を調達するコスト(資本コスト)を低く抑えることができるからです。

つまり、会社の資金調達は、そこに投資している既存の株主にとっては、自分たちの持ち分が希薄化しないよう、借金でやってもらうほうがよいのです。もちろん、利子の支払いに窮するほどの大借金はNGですが。

■M&Aでは自社株を使うケースもある

ところでM&Aでは、自社株を使うケースもあります。株式交換と呼ばれる手法で、相手企業の全株を自社株と交換することで、完全子会社にするというものです。その名目で大量の自社株を長く保有することも問題ですが、もう一つ別の問題もあります。

株式交換は、買う側の株のバリュエーションが買われる側より高いことが大前提。自分より価値の低いものを買って統合することで、価値を引き上げることができるからです。

ところが実際には、逆のケースも少なくありません。例えば、自社株のPBRが0.5倍で、相手企業の株のPBRが2倍だったとします。この両者を交換して自社の100%子会社として連結したとたん、相手企業のPBRは0.5倍で評価されることになります。

例えば時価総額500億、純資産(自己資本)1000億円、つまりPBR0.5倍で発行済み株式数100株(株価5億円)というA社があるとします。そのA社が、時価総額100億円、純資産50億円)、つまりPBR2倍で、発行済み株式数10株(株価10億円)というB社を株式交換によって完全子会社化する場合を考えてみます。

■買収企業側が価値を損なってしまう場合も

このときA社は、B社株主にA社株式を新たに20株(時価総額100億円相当)発行し、それと引き換えに発行済みのB社株式10株(時価総額100億円相当)を取得します。A社の連結純資産は1050億円になり、発行済み株式数は120株となりました。

ここから、1株あたりの純資産(BPS)を計算すると、1050÷120=8.75億円。A社株式のPBR0.5倍という評価が変わらないとすれば、株価は8.75×0.5=4.375、つまり5億円から4.375億円に下落するわけです。

自社、すなわち買収企業の株主にとっては、価値の毀損でしかありません。

これは、現金でM&Aを行う場合で考えればわかりやすいでしょう。PBR0.5倍の企業がPBR2倍の企業を現金で買収することは、PBR2倍に相当する現金を流出させることを意味します。ところが買収後に連結子会社となった対象企業のPBRが0.5となれば、やはり買い手企業の価値は毀損されたことになります。

要は、M&Aをするにしても、その前に自社の株式の評価を高めておくことが肝要なのです。理論的には、M&Aを行うことによって買い手企業のPBRなどの株価のバリュエーションが大きく上昇すれば問題ありませんが、そのような実例はほとんどないでしょう。

----------

ストラテジックキャピタル代表取締役

1982年東京大学法学部卒業。野村證券株式会社入社後、主に日本企業や政府関係機関の資金調達案件の引受、大型民営化企業のIPO、邦銀への資金注入に際しての政府関係機関のアドバイザー、米国企業の日本の上場子会社に対する公開買付代理人などの業務を担当。1999年、M&Aコンサルティング(後のMACアセットマネジメント)の創業メンバーの一人として、日本初となるアクティビストファンドの運用に従事。2012年に株式会社ストラテジックキャピタルを設立、代表取締役に就任、同年12月からアクティビスト戦略のファンド運用を開始。国際コーポレート・ガバナンス・ネットワーク(ICGN)メンバー。

----------

(ストラテジックキャピタル代表取締役 丸木 強)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

日本企業の利益創出は“米国に負けず劣らず”だが…TOPIXとS&P500にある“決して埋まらない差”の正体【マクロストラテジストの見解】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月6日 9時15分

-

〈初心者向け〉資産運用を開始する前に知っておきたい「金融商品」の最低限の基礎知識【公認会計士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月2日 11時15分

-

東京コスモス電機(証券コード:6772)によるGlobal ESG Strategyの株主提案に関する開示についての注意喚起のお知らせ

PR TIMES / 2024年6月21日 22時40分

-

6704岩崎通信機における第115回定時株主総会に対しての意見表明

PR TIMES / 2024年6月20日 17時45分

-

(ダイトウボウ株式会社)資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について

PR TIMES / 2024年6月19日 15時15分

ランキング

-

1セルフレジで客が減る? 欧米で「セルフレジ撤去」の動き、日本はどう捉えるべきか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月18日 8時10分

-

2「レイバン」メーカー、人気ブランド「シュプリーム」を15億ドルで買収

ロイター / 2024年7月18日 8時34分

-

3東証、一時1000円近く下落 円高進行で輸出関連に売り

共同通信 / 2024年7月18日 11時58分

-

4申請を忘れると年金200万円の損…荻原博子「もらえるものはとことんもらう」ための賢者の知恵

プレジデントオンライン / 2024年7月17日 8時15分

-

5電話番号案内104終了へ NTT東西、利用者激減で

共同通信 / 2024年7月18日 21時35分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください