だから日本経済は停滞を続けている…「闇雲に上場を目指しその後成長しない企業が多すぎる」大問題

プレジデントオンライン / 2024年6月7日 9時15分

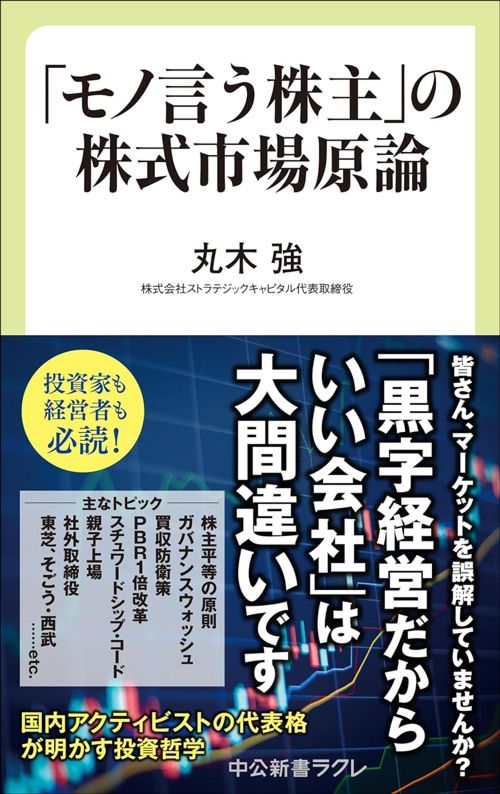

※本稿は、丸木強『「モノ言う株主」の株式市場原論』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。

■日本の上場企業は「小党乱立」状態

現在、日本の上場企業はおよそ3900社あります。一方、経済規模で見ればGDPで日本の6倍もある米国のニューヨーク証券取引所とナスダックの上場企業数(米国内企業)は5000社程度と言われています。単純な比較はできませんが、日本の上場企業はかなり多い気がします。

もちろん、各社ともに元気で成長しているなら何も問題はありません。たとえ上場時は小さくても、成長により大きくなるのであればよいのですが、日米比較では、日本市場は上場時も小さく、その後も大きくならないままの企業が多いのです。日本経済が停滞して久しいのも、この結果の現れかもしれません。

「規模の経済」という言葉があります。事業規模や生産量が大きくなるほど、1単位あたりのコストが小さくなって競争力が強くなるということです。その点、日本企業はとにかく個々の企業の規模が小さい。そして同じ業種に多数の上場企業がひしめいている。「群雄割拠」と言えば聞こえはいいですが、見方を変えれば「小党乱立」の状態です。つまり「規模の経済」が働きにくい環境にあるわけです。

■成長を望まないのであれば上場する必要はない

そもそも時価総額が小さく、市場での売買代金が小さい企業は、機関投資家や海外投資家の投資対象にはなりません。その企業についての調査レポートなどを書いてくれる、いわゆるカバーしてくれるアナリストもいません。だから投資家としては株を買いにくく、株価は安いまま見向きもされない。こういう悪循環は、時価総額の小さい上場企業がかねてより抱える大きな課題だと思います。もっと統合や再編が進んで企業の規模が大きくなれば、景色はずいぶん変わってくるのではないでしょうか。

あるいは成長を望まないのであれば、そもそも上場する必要はありません。上場とは、広く一般の投資家から資金を集めることです。その代わり、投資家から毎日評価され、値付けされるということでもある。投資家が求めるのは利益の極大化、つまり成長によって株価を引き上げてくれることです。その期待に応えられない、もしくは応える気がないのなら、潔く白旗を掲げるべきでしょう。上場はゴールではなく、スタートのはずなのです。

本来、そういう企業は株価が低迷し、誰かに買収されるなり上場廃止になるなりして自然淘汰されるのが、厳しくも合理的な資本主義のあるべき姿です。ところが日本では、そういう変化がなかなか起きにくい。その結果、小さくて非効率なまま、今日に至っているのではないでしょうか。ただ、直近では2023年春の東証の要請もあり、資本コスト以上のリターンに自信のない企業は今まで以上に非上場化を選択するかもしれません。MBOの件数も増加のきざしがあると言われています。

■上場基準のハードルを引き上げる必要がある

上場企業の大型化と企業数を減らす第一歩として、まずは上場基準のハードルを引き上げる必要があると思います。現状において、東証プライム市場の上場基準は流通株式時価総額100億円以上、スタンダード市場は同10億円以上です。この金額をある程度まで引き上げれば、必然的に上場企業は減るはずです。

そしてもう一つ、企業買収がもっと頻繁に行われるようになれば、上場企業が減る一方で事業規模は相応に拡大するでしょう。それには、「企業買収における行動指針」に則り、忌避感や先入観を取り除いて真摯に向き合う必要があります。たとえ経営者が嫌う買収者から買収提案を受けたとしても、企業価値向上の観点からは検討に値するかもしれません。特に、これまで「同意なき買収」に手助けしなかった銀行や証券会社などのアドバイザーが、そろそろその企業や日本経済全体の将来を考えて、変節してくれることを望むばかりです。

それが当たり前になれば、株価が低迷している企業は「同意なき買収」によって買われやすくなります。それはつまり、ようやく市場原理が正常に働くことを意味します。

■「上場企業」という肩書がステイタスになっている

日本に上場企業が多いのは、その本来の意義とは別に、「東証一部上場」、「東証プライム市場上場」といった“肩書”が社会的ステイタスになっていることも一因だと思います。まるで資格や免許のように、上場企業なら安心、信頼できるというイメージが定着しているようです。

例えばかつて、我々はあまりにも成長への意思や計画性が感じられない複数の投資先企業に対し、上場廃止を勧めたことがあります。しかしある1社の社外取締役はそれを「上場していないと取引先から信用されない」「上場企業じゃないといい人材が集まらない」という理由で反対されました。投資先企業にかぎらず、こういう話はよく見聞きします。

しかし、これは嘘です。業界には同社より規模の大きい会社が3社あるのですが、2社は非上場です。上場していなければ仕事ができない、という状況ではありません。これについてお尋ねすると、先方は黙ってしまいました。上場を維持する合理的な理由を説明できないわけです。

■上場企業に対する信頼はなぜか絶大

それに人材についても、別の意味で危ういと思います。たしかに働く側の意識として、上場企業なら安心という気持ちもわからなくはありません。しかし、そういう動機で応募してくる人が優秀かというと、かなり怪しい。就職先に安心・安定を求めるのは、がんばって成果を出そうというより、最低限の仕事をして給料だけもらえれば十分という人が多いのではないでしょうか。そういう人の比率が高い会社が成長するのは難しそうです。

あるいは社会全体としても、上場企業に対する信頼はなぜか絶大です。我々も従業員のために住宅を会社として借り上げ、家賃の一部を給料から天引きする制度を導入していますが、家主によっては断られることがあります。理由は「上場企業にしか貸さないと決めている」から。まったく意味のない線引きだと思いますが、世の中の認識とはそういうものかもしれません。この思い込みも変わってほしいものです。

だから、上場をゴールにしてしまう企業が多いのでしょう。幅広い投資家からお金を集めて事業を拡大するというより、とりあえず社会的ステイタスを獲得できればいいというわけです。だとすれば、成長を望むべくもありません。

■上場企業の4分の1は親会社か大株主の強い影響下にある

そしてもう一つ、上場企業が多い理由として考えられるのが、「親子上場」の多さです。親会社が50%以上の株を持つ子会社が上場しているケースで、世界ではあまり例がありませんが、日本の株式市場ではよく見られます。東証によれば、上場支配株主(議決権のある過半数の株式を保有する株主)が30%以上保有している上場企業は、日本が上場会社数の16.84%であるのに対し、米国1.41%、イギリス0.2%、フランス5.95%、ドイツ5.66%となっています(東証作成資料「従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する研究会」2020年1月7日より)。

また東証によれば、上場子会社数は2022年時点で258社と4年間で18%減少しましたが、20%以上50%未満の株を持つ大株主がいる上場企業は2022年時点で958社もあります(同2023年3月22日より)。東証の上場企業約3900社のうち、4分の1もの企業が親会社または大株主の強い影響下にあるということです。

■「親会社からの天下り用のポスト」のためではないか

なぜ子会社・関係会社を上場させるのか。それによって親会社や大株主である企業の企業価値が向上するなら、意義もあるでしょう。しかし考えてみれば、その子会社等が本当にいい会社なら、100%持っていたほうが自社の利益に直結するはずです。わざわざ上場して、不特定多数の一般株主に利益を分配する必要はありません。逆に自社にとってお荷物なら、すべて売ってしまえばいい。株式を保有しておく必要はないし、まして大株主であり続けて上場させる意味はないでしょう。つまり合理的には説明がつかないところで、それ以外の理由があって親子上場を果たしているとしか思えないのです。

それは何か。長く野村證券に勤め、特に複数の大企業を担当していた私の感覚では、親会社からの天下り用のポストを作るためだと思います。

例えば社長がある社員に、「あなたは当社の取締役にはなれないけど、こういう子会社を作ったから、そこの取締役はどう?」と打診する。そのうえで「そこで上場をめざしてもらってもいいよ」とモチベーションの維持に努める。その結果として上場に至ったというケースが多いのではないでしょうか。その後、子会社取締役の席は親会社の人事に組み込まれていったのです。

■親子上場の子会社株を持つことにはデメリットがある

一方で、一般の投資家が親子上場の子会社の株を持つことにはデメリットがあります。それは、親子の間で利益相反が生じやすいことです。しかも親会社が50%以上の株を持っている以上、一般株主に議決権はないも同然です。また、親子会社間で仕事上の取引がある場合、力関係から考えると、子会社が親会社に有利な取引条件を飲まされている可能性は十分にあります。つまりは、子会社の利益を親会社に吸い取られているということです。

例えば、約200億円の銀行借り入れをしている子会社が、親会社に500億円もの預け金をして、その借入金利より低い金利しか受け取っていない事例もありました。また子会社の売り上げの90%超が親会社向けであり、親会社の工場に過ぎない子会社さえあります(さすがに、このように事業を親会社に依存している子会社は、現在の上場基準では新たに上場はできませんが)。

あるいは世間の批判に耐えかねて、子会社の上場を廃止して親会社に吸収するという決断を下したとします。その場合、親会社がTOB(株式公開買付け)を実施して子会社の株を少数株主から買い取ることになります。

ただその買い取り価格は、親会社にとっては安いほどいい。子会社の少数株主にとっては高いほうがいいのですが、親会社の提示した金額に従わざるを得ないでしょう。これは、「強圧性」の問題にもつながります。

----------

ストラテジックキャピタル代表取締役

1982年東京大学法学部卒業。野村證券株式会社入社後、主に日本企業や政府関係機関の資金調達案件の引受、大型民営化企業のIPO、邦銀への資金注入に際しての政府関係機関のアドバイザー、米国企業の日本の上場子会社に対する公開買付代理人などの業務を担当。1999年、M&Aコンサルティング(後のMACアセットマネジメント)の創業メンバーの一人として、日本初となるアクティビストファンドの運用に従事。2012年に株式会社ストラテジックキャピタルを設立、代表取締役に就任、同年12月からアクティビスト戦略のファンド運用を開始。国際コーポレート・ガバナンス・ネットワーク(ICGN)メンバー。

----------

(ストラテジックキャピタル代表取締役 丸木 強)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

物議醸す「ダイドー株売却」の内幕を丸木氏語る 大幅増配公表直後で批判を向けられた物言う株主

東洋経済オンライン / 2024年7月19日 18時0分

-

JPX総研「TOPIX銘柄」を1,000近く除外へ…日本株への影響は?【ストラテジストが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月19日 9時45分

-

「水をくれ!」 株主総会で“モンスター株主”はなぜ現れる? 上場企業が覚悟すべき「投資単位引き下げ」のリスク

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月19日 9時40分

-

TOPIXは日経平均より魅力的になるかもしれない 今回の東証TOPIX改革は「ビッグサプライズ」だ

東洋経済オンライン / 2024年7月5日 9時30分

-

帝人が虎の子「めちゃコミ」売却に至った切迫事情 「潤沢に資金を使えるわけではない」と社長

東洋経済オンライン / 2024年6月24日 8時40分

ランキング

-

1コメが品薄、価格が高騰 米穀店や飲食店直撃「ここまでとは」

産経ニュース / 2024年7月21日 17時41分

-

2システム障害、世界で余波続く=欠航、1400便超

時事通信 / 2024年7月21日 22時45分

-

3円安は終わり?円高反転4つの理由。どうなる日経平均?

トウシル / 2024年7月22日 8時0分

-

4なぜユニクロは「着なくなった服」を集めるのか…「服屋として何ができるのか」柳井正氏がたどり着いた答え

プレジデントオンライン / 2024年7月22日 9時15分

-

5ウィンドウズ障害、便乗したフィッシング詐欺のリスク高まる…復旧名目に偽メール・偽ホームページ

読売新聞 / 2024年7月22日 0時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください