いつから「私立文系」は「国立文系」の下になったのか…「数学ができない=劣等生」になった歴史的経緯

プレジデントオンライン / 2024年5月23日 9時15分

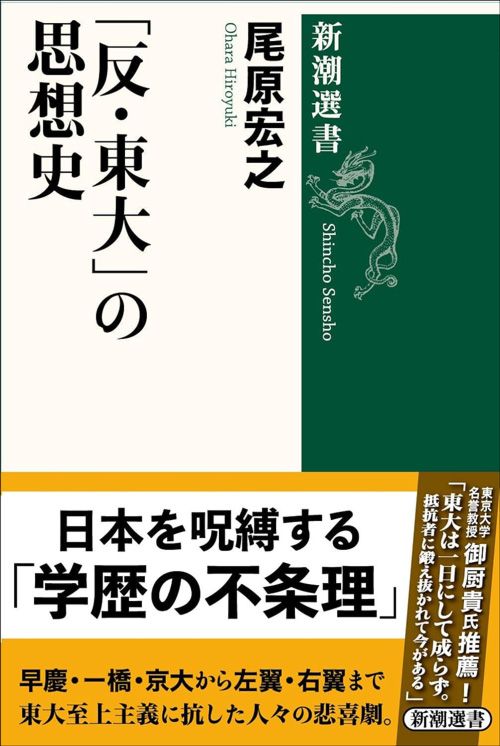

※本稿は、尾原宏之『「反・東大」の思想史』(新潮選書)の一部を再編集したものです。

■私立文系は「全科目」をやっていない

東大を克服しようとするさまざまな議論は、「優秀な大学だから優秀な人材が集まる、優秀な大学だから優秀な人材を輩出する」という、単純な話で否定されがちである。

だが、東大的なものに反旗を翻す歴史的な試みの底には、一見すると常識的なこの最終結論に対する疑問が常にあった。東大入学・東大卒という資格が、その人間の能力や人間性とどのように関係するのか、という問題である。

たとえば、1930年、雑誌『実業之日本』は、官界における帝大卒(特に東大卒)の優遇と、私大卒・下級官吏への差別迫害を続々と告発し、官民のあらゆる領域で学歴差別を排除する「実力主義」を提唱した。

そこには現在でいうキャリア・ノンキャリア間の制度的差別への批判と、学閥の専横への批判が混在していたが、「学歴」と「実力」の間にくさびを打ち込もうとする試みではあった。

類似の批判は戦後も繰り返されてきたことは誰もが知ることだろう。だが結局のところ、文部次官も務めた澤柳政太郎がいうように、東大(帝大)卒という学歴は小・中・高の「普通教育」を完全にこなしたことを示すもので「実力」と当然関係する、という主張が勝ちやすい。

戦後も、東大生が国・数・英・社・理の全科目にわたって最高度の成績を収めてきた事実をもって他大生との差異が説明される。左派・リベラル色の強い人々でもそうで、経済学者の熊沢誠は次のように述べている。

■やりたくないことを放置する者=私立出身者

そして、競争に耐えてあの東大に入ることができたという記憶をもつ人間に特有の、どんなことについても発揮しうる「やる気」、不馴れなことにも対応できるという自信、勉強を続けられる気力と体力、そういうすべてが、大企業の精鋭正社員の資質にまことにふさわしいのです」(『働き者たち泣き笑顔』)。

熊沢は就職差別や学歴差別を強く批判する陣営に属する。だが、この議論を敷衍すると、嫌いな科目をすぐ捨て、やりたくないことを放置する者は誰か、という疑問に行き着く。熊沢は明示していないが、大卒者の中では私学出身者がそれに該当することは間違いない。

明治の官僚である澤柳は、私学出身者は外国語ができない、大局観がない、横着であると指摘した。中学レベルさえ不完全なまま無試験で法律学校に潜り込み、文官高等試験などの一発試験を何回も受けて官界に潜り込む私学出身者が出世しないのは当たり前だというわけである。

■早稲田とは「数学の出来ぬ頭脳の劣等者の逃場所」

一高・東大型の優秀性が私学型の劣悪性を通して映し出される、という構図は歴史を貫いている。

熊沢の研究を含む数多くの社会科学の成果をたくみに用いて日本社会の「慣習の束」を描いた小熊英二の『日本社会のしくみ』は、高度成長後の学校の序列化現象に関心を注いだ。

オイル・ショック後の1970年代中頃から、文部省は助成と引き換えに私学を監督下に置き、私立の大学・短大の新設と定員を抑制した。すでに見たように私大は戦後増加の一途で、特に文系卒業生が増えすぎてしまっていたからである。

ところが、高度成長期とは違ってもはや高卒では就職が難しくなったので、進学希望者は増加を続け、減少した定員をめぐって受験戦争が過熱した。

教育学者の乾彰夫の研究によれば、その中で高校における「国立理系」「国立文系」「私立理系」「私立文系」のコース分けが広がった。このうち、なにを学びたいか、将来どの職業につきたいかについてヴィジョンを持たず、「消去法的選択態度」を取る傾向が最も強いとされたのは、受験科目数の少ない「私立文系」であった。

「私立文系」の下には専門学校、高卒の世界が広がっている。

第三章で見たように、正宗白鳥が早稲田を「数学の出来ぬ頭脳の劣等者の逃場所」と自嘲的に呼んだことが想起される。

■苦手教科があっても東大に行けた時代

国・数・英・社・理の成績による一元的序列化が学歴差別や受験戦争などの病理を生むという認識から、戦後、面接試験や推薦入学の導入などの緩和策が採られてきた。

そもそも、すでに占領期にGHQは日本型入試を廃止し、学校の平常成績によって選抜することを勧告していたのである(竹前栄治・天川晃『日本占領秘史』)。

1985年、臨時教育審議会の第一次答申は「個性重視の原則」「基礎・基本の重視」「創造性・考える力・表現力の育成」などを掲げ、学歴社会の弊害や受験競争過熱の是正を訴えた。

大学入試では、「自由にして個性的な入学者選抜」を導入することを各大学に要請し、その前提として高校での着実な学習到達度を判定する「共通テスト」(のち大学入試センター試験)の創設が提言された。

良質な「共通テスト」で学力を判断し、その上で各大学が「多様で個性的な選抜」を実施する、というプランである(『教育改革に関する第一次答申』)。

東大でも、分離分割方式の下、後期日程で一次のセンター試験は三教科、二次は論文や総合科目の「私大型」入試が1990年に導入された。これによって、文系にとって鬼門となりやすい数学・理科、理系では国語・社会が回避可能となる。

■早稲田総長の強気のコメント

受験産業は「私大受験生のうわずみをごっそりさらおうという計算。来春は大手私大の上位層が東大に流れる」と見ていた(『朝日新聞』1989年8月13日)。

重厚長大な論文試験などによって、既存の5教科入試に向かない「私大型」の最上位を奪う作戦、と理解されていたのである。

一番被害を受けそうなのは早稲田と慶應で、取材を受けた当時の西原春夫早大総長は「それはそれでいい。早稲田にぜひ、という学生が欲しい。偏差値は少し下がるかもしれないが、100年間それでやってきた。偏差値秀才イコール優秀な人材とはみていません」と意気軒昂に答えている(『AERA』1990年1月23日号)。

「私大型」東大受験生の談話もメディアに流れ、数学を捨てた受験生が早慶などの合格を確保した上で東大文科三類にも合格、「受かればもうけものだ、といった遊び感覚で受けてみた」などと語った(『読売新聞』1990年4月15日)。

■数学の復権によりネットで起きたこと

このほか、東京外国語大学や東京都立大学も「私大型」入試に踏み切った。慶應SFC(湘南藤沢キャンパス)の入試でも、英語や小論文の力が圧倒的であれば合格できた。突出した得意科目があれば、苦手科目があっても「個性」の範囲内とされた時代だったといえる。

だがいつしか東大後期でも5教科の総合的学力や数学の応用力が求められるようになり、2015年を最後に後期日程そのものが廃止され、前期一本となった。

私大最難関とされる早稲田の政治経済学部でも共通テストの「数学Ⅰ・数学A」が2021年から必須化されている。これは、経済学はもちろん政治学でも数学を用いた定量的研究が隆盛をきわめていることと関係するだろう。数学ができない、ということはかつてのように進路選択を狭める時代に戻った。

ネット上では「私文」(私立文系)に対する揶揄が溢れ、それと反対に各種メディアにおける東大礼賛が目立つ時代となった。

■東大生の大きな変化

帝国大学の創設年である1886(明治19)年を起点とすれば、すでに140年近くの間、日本社会は東大信仰(帝大信仰)とつき合い続けている。その間、先行者であった慶應義塾などの私学、ライバル校として創設された京大をはじめ、さまざまな挑戦者があらわれた。

大正期には、一高・東大的な教育のあり方に反旗を翻す学校群も出てきた。加えて「大正デモクラシー」が、太平洋戦争が、東大闘争が、東大に危機をもたらした。だが、いずれも深刻な結果にはならず、かえって異質な要素を貪欲に取り込んで東大は東大たり得てきた。

異質な要素といえば、タレントやインフルエンサーの類が東大から続々と輩出されていることも、近年の特徴かもしれない。

■憧憬の原点

バラエティ番組やネットメディアに登場する東大生を見ると、昔ながらのオタク・変人型秀才もいるが、モデルや芸能人と見まがうような好感度の高い人がやたら多い。いまや東大は、各種タレントの供給機関としても十分に機能している。

学業優秀な上にルックスもよく、性格がよくて話も面白い。欠点のなさそうな人物像が、主要5科目のペーパーテストという指標をベースに構築され、大衆に提供される。

かつて丸山眞男は、近代のテクノロジー化が進むにつれて分業がますます進行し、「部分人(パーシャルマン)」が大量に生産されると指摘した(「現代文明と政治の動向」)。

学校に通っている時は何者でもないし、だからこそ何者にもなれる可能性だけはある。しかし、就職する時にさまざまな可能性は捨てられて、分業化に対応した特定職業に従事し、それが人生の大半を占めるようになる。

そのうち、丸山がいったように、「総合的な人格がますます解体して、専門分野では非常にすぐれていても、一般的な総合的な判断力、例えば具体的な政治感覚とか、社会問題に対する感覚の仕方が殆ど子供のように低調」な、不均衡に精神状態が発達した人間になる。

もちろん東大生とて例外ではなく、なんらかの職業人としてその後を生きる。だが、世のおおかたの「部分人」から見れば、まだ何者にもなっていない東大生は、より「全体人」に近い存在ではある。

その前提となる5教科ペーパーテストの成績はあくまでも能力の疑似的な指標にすぎないが、ここに東大への憧憬の原点があるように思われる。

■「倒幕」が起きる日は来るのか

かつて大宅壮一は、現代日本社会を徳川時代に置き換え、東大を幕府、その他の国立大学を親藩、早稲田や慶應を外様の大藩にたとえた(『大学の顔役』)。

その伝でいえば、東大に対する挑戦者の闘いは倒幕運動のようなものであった。そして現実には、ほとんどの場合「幕政改革」が倒幕運動を凌駕した。

東大の打倒を企む勢力が勝利する時は、明治維新がそうであったように、それまでの日本が日本ではなくなることを意味する。260年続いた徳川幕府でさえ倒れたわけだから、その日がいつか来ないとも限らない。

----------

甲南大学法学部教授

1973年生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。日本放送協会(NHK)勤務を経て、東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程単位取得退学。博士(政治学)。専門は日本政治思想史。著書に『大正大震災 忘却された断層』(白水社)、『軍事と公論 明治元老院の政治思想』(慶應義塾大学出版会株式会社)、『娯楽番組を創った男 丸山鐵雄と〈サラリーマン表現者〉の誕生』(白水社)など。

----------

(甲南大学法学部教授 尾原 宏之)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

東大が「真っ先に共産主義を唱える学校」になると予言した福澤諭吉 「反・東大」の思想史

産経ニュース / 2024年6月11日 7時0分

-

東大に行っていいのは金持ちだけ、貧乏人は下等な教育でいい…明治初期の福沢諭吉がそう説いていたワケ

プレジデントオンライン / 2024年5月24日 16時15分

-

大学附属校は「高校からが狙い目」という理由4つ 「塾なし組」でも十分に合格可能な入試方法も

東洋経済オンライン / 2024年5月24日 6時50分

-

東大はなぜ批判されてきたのか? 学歴をめぐる異形の思想史『「反・東大」の思想史』(尾原宏之著、新潮選書)が発売!

PR TIMES / 2024年5月22日 10時45分

-

早慶に「ダブル合格」した人はどちらを選んでいるのか…「慶応有利」から「早稲田有利」に変わっている根本原因

プレジデントオンライン / 2024年5月17日 17時15分

ランキング

-

1これするだけで筋トレ効果倍増!【医師解説】50代からの「たるんだ体」改善エクササイズ

ハルメク365 / 2024年6月15日 21時30分

-

2【ユニクロ】1番透けにくいのはどれ?夏に着たい「白Tシャツ」4つを比較!着心地やフィット感も比べてみた

isuta / 2024年6月15日 16時45分

-

3【専門医が監修】「疲労度診断テスト」にトライ!効果的な解消法とは?

ハルメク365 / 2024年6月15日 14時50分

-

4「大谷豪邸報道」「ポツンと一軒家」に覚える"不安" 上空から自宅を映すことの危険性を日本人は知らない

東洋経済オンライン / 2024年6月14日 19時0分

-

5トヨタ新型「スポーツコンパクト」発表! 全長4.3m以下ボディ&6速MTの設定アリ! ブレンボ製ブレーキも搭載の「GR86」墨に登場

くるまのニュース / 2024年6月15日 13時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください