金正恩が「いま何階のどの部屋にいるか」を常に監視している…世界中の独裁者がアメリカ軍を恐れる本当の理由

プレジデントオンライン / 2024年5月17日 6時15分

■「反撃先」をどうやって特定するか

【江崎】本書の第1章では、日本が2022年12月に国家安全保障戦略などを閣議決定し、戦後初めて「反撃能力」を持とうと決めたのに関連して、反撃する際の「ターゲティング」、つまりどこを撃つのか、また、撃つことで何を勝ちとろうとするのかを考える上で、相手の作戦計画の全体像を把握するインテリジェンス能力が必要だという話になりました。

本章では、まずアメリカにはどういうインテリジェンス機関があって、何をしているのというあたりからお伺いしたいと思います。

【茂田】アメリカのインテリジェンス全体が、もちろんターゲティングにも関わってくるわけです。ここでは、アメリカのインテリジェンスがどうなっているかを、国家レベルでのフォーリン・インテリジェンス(Foreign Intelligence)、すなわち、対外諜報に絞って話します。

アメリカの対外諜報の枠組の中では、次の四つの大きな分野があります。

(1)ヒューミント(HUMINT:Human Intelligence、人的諜報)

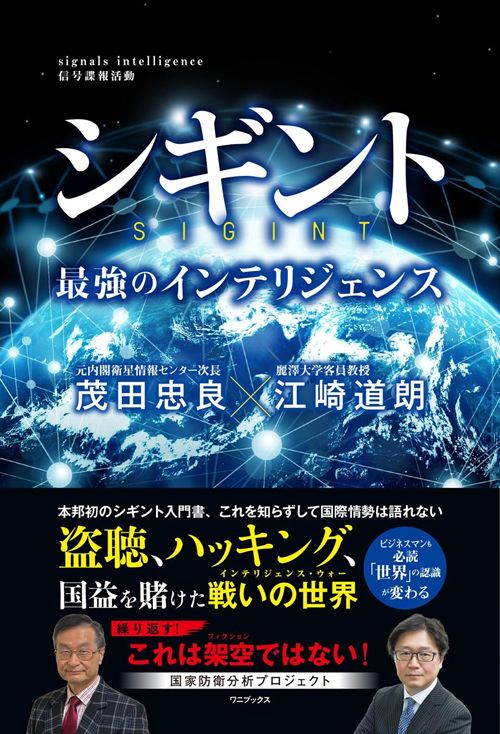

(2)シギント(SIGINT:Signals Intelligence、信号諜報)

(3)イミント(IMINT:Imagery Intelligence、画像諜報)

※現在はジオイント(GEOINT:Geospatial Intelligence、地理・空間諜報)と呼ばれている。

(4)マシント(MASINT:Measurement and Signature Intelligence、計測・特徴諜報)

■「盗聴機関」であることは隠されている

【茂田】二つ目のシギントをやっているのは、NSA(National Security Agency、国家安全保障庁)です。

ちなみに、このNSAの名称にある「Security」は「安全保障」と訳されていますが、実は米軍では「シギント」のことを意味します。つまり、「National SIGINT Agency」とは言いたくないので、「Security」というカバーネーム、一種の“隠れ蓑”を使っているわけです。アメリカの陸海空軍も含めて「Security」と名乗っている組織は、結構、シギントをやっている場合が多いのです。

【江崎】なるほど(笑)。シギントとは、有り体に言えば、相手国の電話を盗聴したり、ハッキングを含めて相手国のいろいろな通信情報を相手国の了解を取らずに傍受したりして、それを蓄積し分析する「盗聴機関」のような存在ですからね。

【茂田】そうです。だからこそ、秘密にしなければいけない(笑)。

■インテリジェンスの基本「ヴェノナ文書」

【江崎】第二次世界大戦中のルーズベルト政権の時からトルーマン政権の時にかけて、アメリカ陸軍のシギント機関がヴェノナ作戦と称する、ソ連の暗号解読作戦を実施していました。

その記録文書である通称「ヴェノナ文書」が1995年にアメリカ政府の手によって公開されたことで、結果的にルーズベルト政権の中にソ連のエージェントが大勢いた実態が明らかになりました。このヴェノナ文書の公開によってアメリカでは、第二次世界大戦を巡る歴史の見直しが起こっているわけですが、このヴェノナがNSAの……。

【茂田】“先祖”に当たります。

【江崎】まさしく“先祖”です。その意味で、ヴェノナ文書はインテリジェンスについて考える際の基本資料だと言えます。ヴェノナ文書とNSA、シギントとの関係を多くの人は知らないのですが。私が中西輝政先生たちとこのヴェノナ文書を研究していた際も、我々は「アメリカのシギント情報機関の発展がどのようになっているのか」という観点で調べていました。

■多数のソ連スパイを特定できた理由

【茂田】正確に言うと、ヴェノナは、ソ連の暗号通信の解読作戦に付けられたコード名です。当時のソ連本国と在外公館との通信方法の一つが、国際商用通信ですが、これは当局が簡単に入手できるので内容を秘匿するために暗号を掛けます。この暗号を使用したのは、在米の、KGB、GRU、海軍GRU、ソ連外務省(以上は、在米大使館や領事館を拠点として活動)、「アムトルグ」貿易会社、在米ソ連政府物資購買委員会などです。

解読対象となった中心は、1942年から1946年初めまでの通信です。解読は部分的ですが、ソ連のエージェントのコード名が出てきたりするので、FBIと当時の陸軍のシギント機関ASA(陸軍安全保障庁)が協力して分析して、ソ連のスパイ多数を特定できたのです。

更に付け加えると、ヴェノナの前に、第二次世界大戦の前から、日本の外交暗号は解読されていました。

米国は、1919年に主として国務省が費用を負担して「ブラックチェンバー」という秘密の民間暗号解読機関を作ります。当時の日本の外交暗号は高度ではなかったので、簡単に解読できたようです。1920年から1921年のワシントン軍縮交渉で、日本代表団の通信が全て解読されていたのは有名な話です。1920年代の日本の外交暗号は20種類以上あるのですが、ほとんど解読されていました。

■陸海軍の暗号は次々と解読されていった

【茂田】ところが、「ブラックチェンバー」は1929年に当時の国務長官の意向で廃止されてしまいます。他方、1930年、陸軍がシギント(コミント)機関を発足させ、日本の外交暗号の解読に取り組んでいます。日本外務省は1935年に機械式暗号機「A型暗号機」(レッド)の運用を開始しますが、1937年には陸軍のシギント機関に解読されています。

また、後継機の「B型暗号機」(パープル)は1939年に運用を開始しますが、これも1940年末には解読されています。第二次世界大戦開戦前に日本外務省の暗号通信が解読されていたのはこれも有名な話です。また、この他に日本外務省は暗号書を使った旧来型の暗号も使っていたのですが、こちらも解読されていました。

それに、日本海軍の暗号も解読されていました。日本海軍の暗号解読は、第二次世界大戦の直前に始まったのではなく、アメリカは第一次世界大戦後から継続的に日本海軍の暗号を解読しています。

まず、米国海軍の情報部が、1922年に1回、1926年から1927年の間に1回、合計2回ニューヨークの日本領事館に侵入して、海軍武官用の暗号書を盗写しています。海軍のシギント(コミント)機関は、この海軍武官用の暗号書の盗写と、理論分析を駆使して1920年代、1930年代と海軍暗号を断続的に解読しています。

また、帝国海軍は1939年に新しい暗号、海軍D暗号の運用を開始したのですが、これも開戦直後の1942年1月には解読されました。

こういう連綿と受け継がれてきた暗号解読の伝統の下にあるのがNSAなのです。

なお、海軍情報部は、1930年代後半にもニューヨークの日本領事館に侵入して、今度は、外交暗号書を盗写して、こちらは陸軍のシギント機関に提供しています。

■インテリジェンスの戦いで敗北した日本

【江崎】要は、インテリジェンスの戦いで日本は敗北したわけです。言い換えれば、インテリジェンスを重視したアメリカは本当に見事なものです。

【茂田】実に見事です。

暗号解読についてお話ししてきましたが、実は、シギント分析の重要な技法はもう一つあります。通信状況分析(Traffic Analysis)という技法です。

これは通信文の内容は分からなくても、通信の外形的な状況、つまり何日何時何分にどこからどこへ通信がなされたかを大量かつ精緻に分析することによって、暗号解読にも劣らない情報を取り出す技法です。これは本書の第3章で説明しますが、シギントと言うと、イコール暗号解読と考える人が多いので、ここで指摘しておきたいと思います。

■シギント情報は国家の最高機密

【茂田】また、シギントの情報プロダクト(報告)は、「シングル・ソース・インテリジェンス」です。シギントから得られた素材を基に情報報告を作成します。基本的にシギント情報のみに基づく情報報告なので「シングル・ソース(単一の諜報源)」と言うのです。

情報報告は、大統領をはじめ政府高官その他のインテリジェンス消費者に配布されます。米国でも、NSA発足直後は、NSAにシギント情報を情報プロダクトとして配布を認めるかどうか、「オール・ソース・インテリジェンス」の素材情報として使えば良いではないか、という争いがあったのですが、独立した情報プロダクト「シングル・ソース・インテリジェンス」として消費者への配布を認めることで決着が着きました。

シギント情報には極めて重要なものがありますし、また、速報性に優れた情報が大量にあります。独立した情報プロダクトとして配布を認めないと、シギントの良さが活かされないからです。

他方、シギント情報は国家の最高機密ですから、その秘密区分は、米国では基本的に全て「機密」(TOP SECRET)です。ヒューミント情報やイミント情報は、基本的に「極秘」(SECRET)ですから、それだけシギントの秘匿性が重要視されているのです。

私は主としてNSAに関心があるので研究しているわけですが、研究すればするほど素晴らしいシステムだなと思います。合理的です。

■地図にあらゆるデータを紐付けようとしている

【茂田】三つ目のイミント・画像諜報ですが、現在アメリカはこれをレベルアップさせて「ジオイント(地理空間諜報)」と呼んでいます。

NGA(National Geospatial-Intelligence Agency、国家地理空間諜報庁)が行っているジオイントは、これまでの画像情報にプラスして、地球の地理環境、要は三次元座標の地図に全部盛り込んで、様々な情報を地図上にデータとして紐付けるインテリジェンスです。

【江崎】それは、二次元の画像情報を三次元にして、世界中の地理情報を全部、リアルに把握しているということなのですか。

【茂田】それ以上です。彼らは「マルチ・イント」と呼んでいますが、地図には画像情報以外の、シギント、ヒューミント、マシント、公開情報なども含めて、必要な関連データを全部紐付けるというのが彼らの構想です。

なぜ「マルチ・イント」と呼ぶかというと、CIAの「オール・ソース・インテリジェンス」でもなく、NSAの「シングル・ソース・インテリジェス」でもなく、三次元の地理情報にマルチの多様な情報を紐付けるという意味です。これは戦争する時に一番役立ちます。

■アメリカは金正恩の現在地を把握している

【江崎】例えば、我が国で言えば、首相官邸の何階にどの部屋があって誰がいて、何階のどの部屋には普段は誰がいて、といった情報なども全部データとして地図に載せているという話ですか。

【茂田】そういう構想だと思います。実際に私はその情報を見たわけではないので、どこまで進捗しているか分からないのですが、地図に関連情報を全て結びつけようとする構想です。

【江崎】北朝鮮について専門家の人たちと話をしている時、米軍は、金正恩がどの地域の、どの建物の、どの階の、どの部屋にいて、彼がどういう経路で移動して、車に乗る時や列車に乗る時はどういう移動形態で行うのかまで分析して把握して、対応できるようにしているとは聞いたことがあります。ジオイントがなければできないことですよね。

【茂田】金正恩の行動追跡は間違いなくやっていると思います。だから、金正恩は怖いわけです。

アメリカが先制攻撃でミサイルを撃ってくれば、核ミサイルのように巨大なものでなくても、もしかすると自分がいる所が一発でやられてしまうかもしれないと。

■スマホ、監視カメラ、クレカなどから特定

【江崎】そういうレベルまで米軍はやっているわけですか。

【茂田】やっているということです。

【江崎】恐ろしい(笑)。日本はまだ画像情報ですよね。

【茂田】そうだと思います。私が離任した後、どこまで進んでいるかは知りません。進んでいれば素晴らしいのですが。アメリカも最初はイミントでしたが、地図とデータと全て合体させるという構想があり、それで自分たちがやっているのは「ジオ・イント」だと言い出したわけです。

【江崎】あるアメリカ人と話をしている時、半分脅かされ気味に、「2019年11月○日の○時に、君は○○にいたよね。アメリカはそういう発想で情報収集をやっているのだ」と言われました。

【茂田】それは間違いないと思います。

【江崎】非常に驚いて、どうしてそんなことが分かるのかと聞くと、「詳しくは言えないけれど、携帯電話から通信ネットワーク、監視カメラ、クレジットカードの履歴などから、全部総合してそういうふうに特定するのだ」と。「僕なんかを見るのか?」と質問すると、「あくまで例えばの話だ」と言われましたが。

■プーチンの金融資産口座も即差し押さえ

【茂田】携帯電話の位置情報やクレジットカードの使用情報までいくと、シギントの力が必要になってきます。

【江崎】そういうことをやり始めているんですね。

【茂田】やり始めているというか、2013年のスノーデン漏洩情報によれば、シギント機関のNSAには既に「フォロー・ザ・マネー」(Follow the Money)というプログラムがあって、世界中のカネの流れを全部把握するとしています。

SWIFT(※1)(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication:スイフト、国際銀行間通信協会)と言われる国際送金決裁システムは、公式にもアメリカは犯罪対策としてSWIFTからデータを一部入手しているとされていましたが、実はそのシステムをハッキングしてデータを裏から全部取っていた実態があります。

【江崎】それがあったから、アメリカは、ウクライナ戦争が始まるとプーチンと側近メンバーたちの金融資産の口座の差し押さえを即座にできたわけですね。

※1 SWIFT:銀行など金融機関を結ぶ情報通信サービスの運営団体。1973年に世界の銀行など金融機関が出資し、協同組合形式で発足した。本部はベルギーにあり、国際送金を事実上一手に担う。1万以上の世界の金融機関がSWIFTの標準化された通信フォーマットを利用して日々大量の決済業務等を行っている。

■巨大データベースで相手を黙らせられる

【茂田】ええ。そうしたフォロー・ザ・マネープログラムで、世界のカネの全体の流れを把握しているのです。銀行間送金だけでなく、クレジットカードも使った瞬間に定型フォーマットでデータが流れるので、それもタッピング(覗き見)しています。世界のクレジットカードの決済状況はどうなっているのか、データを収集して、巨大データベースを作っているわけです。

【江崎】ウクライナ戦争の前後でロシアとプーチン側に好意的な言論を流す人たちが何人かいました。そのうちの一人について、米軍の情報部門の関係者が、「彼はウクライナ戦争前にモスクワに行っているのだけど、クレジットカードを使った履歴がない。クレジットカードを使わずにホテルに宿泊できない以上、彼は誰かのカードでホテルに泊まったんだろうが、それは誰のカードなんだろうかね」と言ったのです。

【茂田】そういう分析もできて、やっているということです。

【江崎】全世界に対してそうした情報収集をやっているから、どこをどう突けば、確実に相手は黙るのかが分かる。その能力がターゲティングにも繋がっている。アメリカ軍はそうしたインテリジェンス能力をもって、情報ネットワークを運用しているのですね。

----------

麗澤大学客員教授

1962年、東京都生まれ。九州大学卒業後、国会議員政策スタッフなどを経て2016年夏から本格的に評論活動を開始。主な研究テーマは近現代史、外交・安全保障、インテリジェンスなど。日本戦略研究フォーラム政策提言委員。国家基本問題研究所企画委員。産経新聞「正論」執筆メンバー。「江崎塾」主宰。2023年フジサンケイグループ第39回正論大賞受賞。主な著書に『日本は誰と戦ったのか』(第1回アパ日本再興大賞受賞、ワニブックス)、『知りたくないではすまされない ニュースの裏側を見抜くためにこれだけは学んでおきたいこと』(KADOKAWA)、『緒方竹虎と日本のインテリジェンス』(PHP新書)などがある。

----------

----------

元内閣衛星情報センター次長

1951年、茨城県生まれ。東京大学法学部(公法科)卒業。米国・デューク大学大学院(政治学)卒業(修士)。1975年警察庁に入庁し、主として警備・国際部門で勤務したほか、群馬県警察本部長、埼玉県警察本部長、四国管区警察局長を歴任。警察外では、在イスラエル日本大使館一等書記官、防衛庁陸幕調査部調査別室長・情報本部電波部長、内閣衛星情報センター次長を歴任。2008年退官後にインテリジェンスの学問的研究を始め、2014年から2022年まで日本大学危機管理学部教授としてインテリジェンスを講義。現在インテリジェンス研究に従事中。現在、月刊誌『正論』『軍事研究』『治安フォーラム』などに寄稿。月刊誌『警察公論』に「インテリジェンスこぼれ話」を連載中。

----------

(麗澤大学客員教授 江崎 道朗、元内閣衛星情報センター次長 茂田 忠良)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

レーダー照射、再発防止策合意=日韓防衛相、正常化へ対話拡充

時事通信 / 2024年6月1日 21時22分

-

ハイマースに次ぐウクライナ軍の強い味方、長射程でクラスター弾搭載可能なATACMS

ニューズウィーク日本版 / 2024年5月28日 18時49分

-

中国の船と撃ち合いになっても十分勝算はある…元海上保安庁長官が語る「尖閣諸島防衛」のリアル

プレジデントオンライン / 2024年5月23日 7時15分

-

「ドローン急襲」想定しない日本のヤバい防衛体制 「いずも」上空から撮影ができてしまう事情

東洋経済オンライン / 2024年5月15日 11時0分

-

ロシアで「見世物」にされる期待の西側戦車 なぜ? ドローンの猛威に顕在化するウクライナの“呪縛”

乗りものニュース / 2024年5月9日 6時12分

ランキング

-

1「Wi-Fi 6」と「Wi-Fi 7」は何が違う? 自宅にも導入すべきでしょうか?【Wi-Fiの専門家が解説】

オールアバウト / 2024年5月31日 21時25分

-

2わが子の「うるせー、ババァ」にはどう返答すべきか…そのヒントは「絶対に怒るな」と説く孫氏の兵法にある

プレジデントオンライン / 2024年6月1日 9時15分

-

3Dr.中村格子流「尿もれ」と「ぽっこりお腹」まとめて解消!50代女性におすすめ骨盤底筋群の鍛え方

ハルメク365 / 2024年5月31日 20時50分

-

4今の日本はなぜ円高になりにくいのか…経済アナリスト森永康平氏に聞いた(児玉一希)

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月1日 9時26分

-

5なぜ「名古屋めし」は味が濃い? 味噌カツ、ひつまぶしに共通する“日本人ならでは”の味からひも解く

オールアバウト / 2024年5月31日 21時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください