やがて太陽光パネル"大量廃棄の波"が押し寄せる…地銀の「電力子会社設立ブーム」に潜むリスク

プレジデントオンライン / 2024年5月20日 10時15分

■地銀が次々に「電力子会社」を設立

2021年の銀行法改正に伴う規制緩和により、地方銀行は子会社を活用した幅広い業務への参入が可能になり、再生エネルギー事業を主とした「電力子会社」の設立も増えている。太陽光発電など再生可能エネルギーの発電と供給などを通じて、地域社会における脱炭素化の促進、再生エネルギーの地産地消化を図ることで、持続可能な地域経済の活性化を目指すためだという。

2022年7月、山陰合同銀行が銀行で初めて電力子会社「ごうぎんエナジー」を設立したのに続き、同年同月、常陽銀行は、電力子会社「常陽グリーンエナジー」を設立している。茨城県内を中心に、再生可能エネルギーを電力会社に売電するほか、地元の事業会社にも供給して脱炭素化を支援する。電源取得のため、3年で約50億円を投資するという。

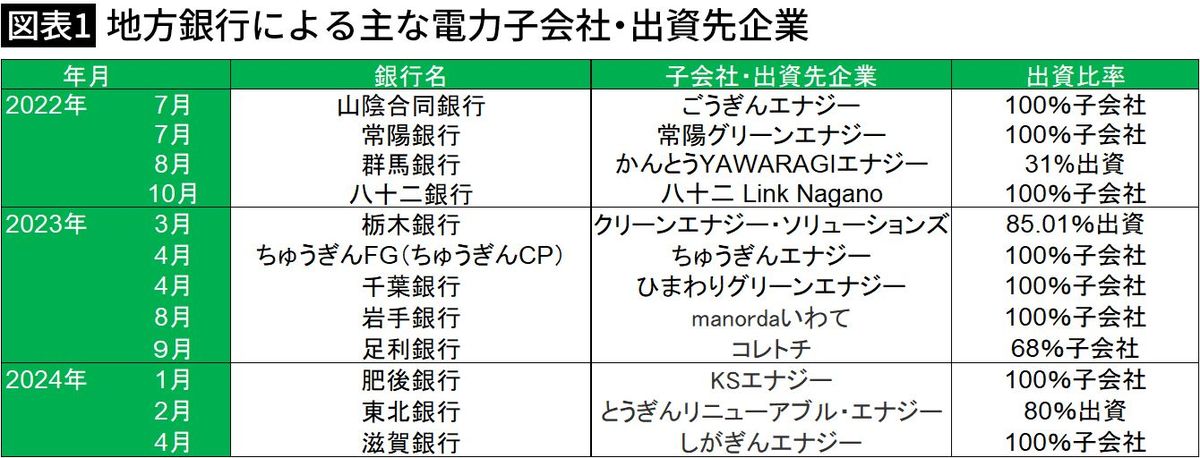

その他、群馬銀行、八十二銀行、栃木銀行、ちゅうぎんFG、千葉銀行、岩手銀行、足利銀行に加え、2024年に入っても、肥後銀行、東北銀行、滋賀銀行と、再生エネルギー事業を行う子会社を設立したり、出資したりする地銀が増え続けており、その数は12行にも及ぶ(図表1)。

■太陽光発電のPPA事業に注力

多くの地銀「電力子会社」が、主要業務に掲げ注力しているのが、太陽光発電のPPA(電力購入契約)事業だ。PPAとは、電力需要者(地元企業や自治体など)とは異なる事業者(地銀子会社)が、太陽光パネルなど発電設備費用やメンテナンス費用を担い、需要者から使用電力量に応じた電気料金を回収するビジネスモデルだ。

工場の屋根など需要家の敷地内に発電設備を設置するものをオンサイト、別の場所に設置するものをオフサイトという。契約期間は20年で電気料金は原則固定なのが一般的だ。

地元企業や自治体は、太陽光パネルなどの設備購入や設置工事といった多額の初期費用、メンテナンス費用不要で太陽光発電を導入できるうえに、再生エネルギーを利用(購入)することで、地域の脱酸素化にも貢献できるという訳だ。

■自治体の駐車場で発電し庁舎に供給

例えば、常陽銀行の電力子会社「常陽グリーンエナジー」では、PPA事業として、茨城県八千代町の庁舎敷地内にある職員用駐車場に、車48台分の太陽光パネル240枚の屋根(ソーラーカーポート)を設置、2023年4月から発電する電力を庁舎に供給している。

2024年1月には、常陽グリーンエナジーは、PPA契約に基づき、日本物流開発の土浦営業所の倉庫屋根上に、太陽光パネルを設置し、電力供給すると発表している。初年度想定発電量は18万kWhで、同営業所の年間電力需要量の34.8%を太陽光で賄い、二酸化炭素(CO2)排出量は年間48トンの削減を見込んでいる。

なお、日本物流開発は、土浦営業所新設にあたり、常陽銀行からポジティブ・インパクト・ファイナンスを通じて資金調達を行っている。

■太陽光発電設備の取得にも取り組む「しがぎんエナジー」

滋賀銀行は、2024年4月、電力子会社「しがぎんエナジー」を設立した。常勤8名、非常勤3名の陣容で、太陽光発電のPPA事業だけでなく、既存の太陽光発電設備の取得・運営事業にも取り組んでいる。後述する太陽光発電に関するさまざまな問題点もあり、既存の太陽光発電施設の売却を検討する事業者も増えるなか、しがぎんエナジーは、今年4月には、稼働済みの太陽光発電所2基(合計出力3.05MW)を、滋賀県と岐阜県で取得している。

その他、しがぎんエナジーでは、企業および行政のGX(グリーン・トランスフォーメーション)、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)に向けたコンサルティング事業、環境価値に関する事業(環境価値の創出、売買、仲介等)、脱炭素、資源循環に関連する事業会社への投資なども掲げている。

大企業だけでなく、中小企業に対しても、取引先や投資家などから、太陽光発電など再生エネルギー利用による脱炭素化を求める声は強まっており、地域に根差す地方銀行が、電力子会社を設立し、地元の企業や自治体の脱炭素化を後押しすること自体は理にかなっていよう。

総務省によると、太陽光発電設備の導入(稼働)件数は、2023年3月末時点で、約265万3千件(このうち、10kW以上は約69万件)に達している(総務省「太陽光発電設備等の導入に関する調査 結果報告書」2024年3月26日)。

■太陽光発電を巡るトラブルも多発している

一方で、太陽光発電を巡るトラブルが多発しているのも事実である。再生エネルギー事業に関して、特別な技術やノウハウがある訳でもない地銀が、わざわざかような市場に、新たに参入するのは「リスクが高いのでは」という声もある。

総務省による前出の調査結果によると、回答が得られた市町村の約4割で、太陽光発電設備に起因するトラブル等が発生しており、同じく回答が得られた市町村の2割弱で、未解決のトラブル等がある状況だという。

総務省が把握した主なトラブルには、設備の敷地から泥水や雨水が流出、施工内容と許可条件との相違、地域住民への説明不足、開発場所に関係する災害発生、騒音、反射、景観悪化等の懸念、のり面の崩壊や設備自体の損壊、雑草繁茂による通行の妨げや害虫の発生、火災発生の懸念、柵塀の未設置又は不適切な設置による通行者等への危険の懸念、標識の未設置等による緊急時の発電事業者等の連絡先が不明等、多岐にわたっている。

なお、総務省は、発電業者による法令違反等の状態が改善されない場合は、発電業者への交付金の留保など必要な措置を的確に実施するよう、経済産業省に改善を勧告している。

■FIT終了で太陽光パネルが大量に廃棄されるおそれ

2012年7月、政府が再生可能エネルギーの普及を目指し、太陽光パネルなどで発電した電気の全量を電力会社に買い取らせるFIT制度(固定価格買取制度)を開始したことにより、再生エネルギー事業に参入する事業者は大幅に増加してきた。

資源エネルギー庁新エネルギー課「再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルについて」(2023年4月)によると、特に、設置しやすい太陽光発電の電源構成に占める割合は、2011年度0.4%から2021年度8.3%に拡大している。

しかしながら、間もなく右肩上がりの市場は転機を迎えることになりそうだ。なぜなら、FIT制度による買い取り期間は10キロワット以上の設備で20年間と定められているからだ。また太陽光パネルの寿命は20年から30年程度とされる。

つまり、2032年には、初期に参入した事業者向けの電気の全量買い取りが終了することになる。売電価格が大幅に下落することで、事業が行き詰まったり、寿命を迎えることで、太陽光パネルが大量に廃棄される可能性があるのだ。

■パネル廃棄のピークは2035年から2037年頃

NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の予測では、太陽光パネル廃棄のピークは、2035~2037年頃であり、年間約17~28万トン程度、産業廃棄物の最終処分量の1.7~2.7%に相当する量と予測されている(資源エネルギー庁新エネルギー課「再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルについて」2023年4月)。

無論、太陽光パネルの廃棄は事業者の責任で行うべきものだ。2022年4月施行の改正再生可能エネルギー特別措置法で、太陽光発電設備の廃棄費用の積み立てが義務化された。稼働から10年が経過した出力10キロワット以上の設備などが対象で、売電収入から廃棄に充てる積立金が自動的に引かれる。

しかしながら、現状は、ガラス、アルミ、シリコンなどからなる太陽光パネルを安全に廃棄するには費用がかさみ、リサイクルコストも高く、「廃棄は円滑に進まないのでは」との懸念も根強くある。

■倒産や業績悪化による不良債権化のリスク

発電事業終了後に適切な廃棄がされず放置される懸念に加え、例えば、災害、故障等により破損した設備を修繕しないまま事業を中断し、長期間放置するケースや、倒産などによりその後の事業が適切に継承されず、廃棄の責任の所在が不明になるケースなども今後想定される。

地銀または地銀「電力子会社」にとっては、この先、国のFIT制度(固定価格買取制度)の期間を終えた太陽光発電施設を買い取り、電力会社などに売電する事業も検討できよう。

一方で、融資や出資、支援などを行っていたこれら事業者が、売電価格の大幅下落などにより、業績悪化や倒産に陥ることが続けば、不良債権の増加や損失の計上に繋がり、地銀の経営体力を奪うことにもなる。

ちなみに、太陽光発電においては、窃盗事件も急増している。読売新聞によると、太陽光発電施設から銅製の送電用ケーブルを持ち去る窃盗事件が急増しており、「茨城は売電事業者の比較的大きな施設の数が全国で2番目に多い。昨年の窃盗被害は前年の2.6倍に増えた。被害は群馬や栃木、千葉でも相次ぐ」という(読売新聞「太陽光施設は窃盗団の「宝の山」、無人で防犯手薄…ケーブル盗急増で再エネ発展阻害の恐れ」2024年5月6日)。

窃盗被害増加は、防犯対策の強化や損害保険料の上昇など、事業者負担の増加に繋がり、経営にも悪影響を及ぼすことになる。

■再生エネルギー事業が地域分断を助長する危うさも

上述したように、泥水や雨水の流出、開発場所に関係する災害発生、騒音、反射、景観悪化等の懸念、火災発生の懸念、地域住民への説明不足、盗難多発など太陽光発電を巡るトラブルが多発している。

さらに悪いことに、この先、太陽光パネルの大量廃棄問題や、売電価格下落による事業者の離反や業績不振も想定される。

太陽光など、再生可能エネルギー普及のため電気料金に上乗せされている「再エネ賦課金」が2024年4月から値上がりし、国民負担が増していることへの批判も多い。また、太陽光パネルの多くは中国製が占めることから、わが国の経済安全保障の観点から問題視する声もある。

いずれにせよ、政治や経済安全保障、住民間の対立、法的な問題なども絡み、地方銀行や地銀「電力子会社」が、主体的に関与し解決できるような問題ではない。

地銀が、脱炭素化や地域振興のためという大義名分のもと、新たに始めた太陽光発電など再生エネルギー事業が、地域分断や環境破壊の助長にも成りかねない危うさも残る。

■赤字「地銀電力子会社」を収益化できるか

地銀は、人口減少や低金利、ネット銀行など異業種の進出により先行きが厳しいなか、電力子会社や地域商社など銀行本体以外の業務に対する期待は大きい。

もっとも、こうした子会社の大多数は、設立から間もないこともあり赤字だ。子会社としていかにして事業を軌道にのせ黒字化し、収益貢献していくかが今後の課題だ。まずは、現状ほとんどない業績や収益計画の開示から進める必要があろう。

地方銀行や地銀「電力子会社」が、PPA事業など太陽光発電の発電と供給などを通じて、地域社会における脱炭素化の促進、再生エネルギーの地産地消化を図ることで、持続可能な地域経済の活性化をいかに実現させるのか、決して平たんな道ではなさそうだ。

----------

株式会社マリブジャパン 代表取締役

金融アナリスト、事業構想大学院大学 客員教授。三菱銀行、シティグループ証券、シティバンク等にて銀行クレジットアナリスト、富裕層向け資産運用アドバイザー等で活躍。2013年に金融コンサルティング会社マリブジャパンを設立。世界60カ国以上を訪問。バハマ、モルディブ、パラオ、マリブ、ロスカボス、ドバイ、ハワイ、ニセコ、京都、沖縄など国内外リゾート地にも詳しい。映画「スター・ウォーズ」の著名コレクターでもある。1993年慶應義塾大学経済学部卒。2000年青山学院大学大学院 国際政治経済学研究科経済学修士。日本金融学会員。著書に『銀行ゼロ時代』(朝日新聞出版)、『いまさら始める?個人不動産投資』(きんざい)、『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』(講談社)、『地銀消滅』(平凡社)など多数。

----------

(株式会社マリブジャパン 代表取締役 高橋 克英)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

アイ・グリッド・ソリューションズ 株式会社三菱UFJ銀行から30億円の資金調達を実施

PR TIMES / 2024年7月8日 15時45分

-

アズビル、藤沢テクノセンターでの購入電力を100%実質再生可能エネルギーで調達

PR TIMES / 2024年7月4日 18時15分

-

EREグループとWAKOグループ中国・四国エリアの高圧太陽光バルク開発における協業を開始

PR TIMES / 2024年6月27日 11時15分

-

EREグループとWAKOグループ 中国・四国エリアの高圧太陽光バルク開発における協業を開始

PR TIMES / 2024年6月27日 10時49分

-

EREグループとWAKOグループ中国・四国エリアの高圧太陽光バルク開発における協業を開始

PR TIMES / 2024年6月27日 10時0分

ランキング

-

1マクドナルドが「ストローなしで飲めるフタ」試行 紙ストローの行方は...?広報「未定でございます」

J-CASTニュース / 2024年7月17日 12時55分

-

2永谷園、MBO成立=今秋にも上場廃止

時事通信 / 2024年7月17日 20時36分

-

3「レイバン」メーカー、人気ブランド「シュプリーム」を15億ドルで買収

ロイター / 2024年7月18日 8時34分

-

4申請を忘れると年金200万円の損…荻原博子「もらえるものはとことんもらう」ための賢者の知恵

プレジデントオンライン / 2024年7月17日 8時15分

-

5「7%だったら仕方ない」牛丼チェーン松屋が“深夜料金”を本格的に導入 人件費を価格に転嫁【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月17日 20時37分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください