クレーンゲームを攻略したいなら基本に返れ…国立大物理学教授がゲーセンで検証した今でも有効な5つのワザ

プレジデントオンライン / 2024年5月22日 8時15分

※本稿は、小山佳一『クレーンゲームで学ぶ物理学』(インターナショナル新書)の一部を再編集したものです。

■物理学者としてクレーンゲームの規則性、周期性を観察する

「何か規則性や周期性が隠れていないか?」や、「規則性や周期性がある条件でズレないか?」ということの確認が職業的習慣になっている私は、日常生活でも、規則性や周期性を探していて、見つかったときはものすごく嬉しくなります。研究での発見と同じくらいのガッツポーズです。例えば、幾つもの交差点のある長い車道で、各交差点に設置されている信号機の色が変わる順序やパターンがわかったときなどです。そして、それは、ゲーセンに入っても同じなのです。

自ら100円を投入してクレーンゲームをプレイしているときは、物理を使ったプライズ(ぬいぐるみなどの景品)ゲットに集中しているので、規則性や周期性を見出す心の余裕は全くありません(なんとなく感じるときはありますが)。一方、他人のプレイの様子を見ているときは、ゲーム機の動きに「何か規則性や周期性が隠れていないか?」や、「規則性や周期性がある条件でズレないか?」、さらに「ゲーム機のくせはないか」、と探してしまいます。これが私には楽しく、休日などにゲーセン散策に行く理由の一つです。

■2023年、同行者の妻が景品を取れる確率に先に気づいた

2023年のある休日、家で本書の原稿を書いているときに妻が、「食料品購入のためショッピングセンターに行くけど、どうする?」と、聞いてきました。帰りは荷物も重いはずです。私は、二つ返事で、「ついて行くよ」と答え、そそくさと車に乗り込みました。そのショッピングセンターにはゲーセンが併設されているのです!

店に到着した私は、食料品を買う前に妻を誘い、まずゲーセンに入りました。とりあえず妻とは別行動で、ゲーセン内の広いクレーンゲームコーナーを各自で散策します。私はフィギュアコーナーを、妻は別コーナーです。私のフィギュアコーナー散策は、置き方の設定の確認とプライズゲットのイメージトレーニングが目的です。

10分ほど経って、妻が意味ありげに笑みを浮かべながら私のところに来て、衝撃の言葉を発しました。

「○○のゲーム機って、●●回に1回取れているようだけど?」

ここでは、これを「妻の仮説」と呼びましょう。

私は、「マジか!」と思わずつぶやきました。常日頃から学生に「何か規則性や周期性が隠れていないか?」と言っている自分なのに、目の前の規則性に気づかないなんて⁉️

■「妻の仮説」に完敗…、研究者としての敗北感

急いで、そのゲーム機の近くに行き、早速、妻と観察を開始しました。他の人がプレイしているのを見て、「妻の仮説」を確認しました。でもこれだけでは不十分です。やはり自分自身でもプレイして確認する必要があります。そして、自分でもプレイして、確認しました。……これは、「妻の仮説」を認めざるを得ない、と。

妻は私に言いました、「ほれ!」。

私は答えました、「そうだな」。

なぜか敗北感を覚える私が、クレーンゲーム機の前にいました。

さらに妻は言いました、「私も一応、理系だから」。妻は理学療法士なのです。物理学者の端くれの私は、ちょっとひきつった笑みで応えるだけ。妻に完敗した瞬間でした。その後も、妻とともにそのグーム機を観察。ゲーム機のくせも見出されました。ゲーム機の設定が変わらない間はこの「妻の仮説」が残るのです。研究と同じプロセスがゲーセンのクレーンゲームで行われ、妻の観察を元にする仮説から始まったのは、研究者としてただただ、悔しい経験です。

この悔しさをばねに、私のクレーンゲームの研究は続きます。

■2006年の研究ノートに保存しておいたクレーンゲームの技

私が2006年頃に作っていた研究ノートには、当時のゲーセンで配られていた、プライズゲットの技についてのチラシがスクラップされています。

改めてこのスクラップを読み返してみると、現在のクレーンゲーム攻略にも通じる考え方だな、と思う記述がいくつかあります。

そこで、クレーンゲームの温故知新として、当時の資料からその技と難易度(星が多いほど難、最大星5つ)を、私の所感を交えつついくつか紹介したいと思います。ただし当時は、2本アーム全盛期。大型のぬいぐるみプライズも2本のアームで獲得を狙っていた時代で、今とは状況が異なっていることにご注意ください。

2024年の現在、大型のぬいぐるみプライズは、UFOキャッチャートリプルなど、3本アームでのゲーム設定がメインとなっています。とはいえ、物理的考え方は変わらないと思います。現在のクレーンゲームの楽しみ方のヒントになりそうです。

■アームを景品に引っかける「すきまフック」「引き落とし」

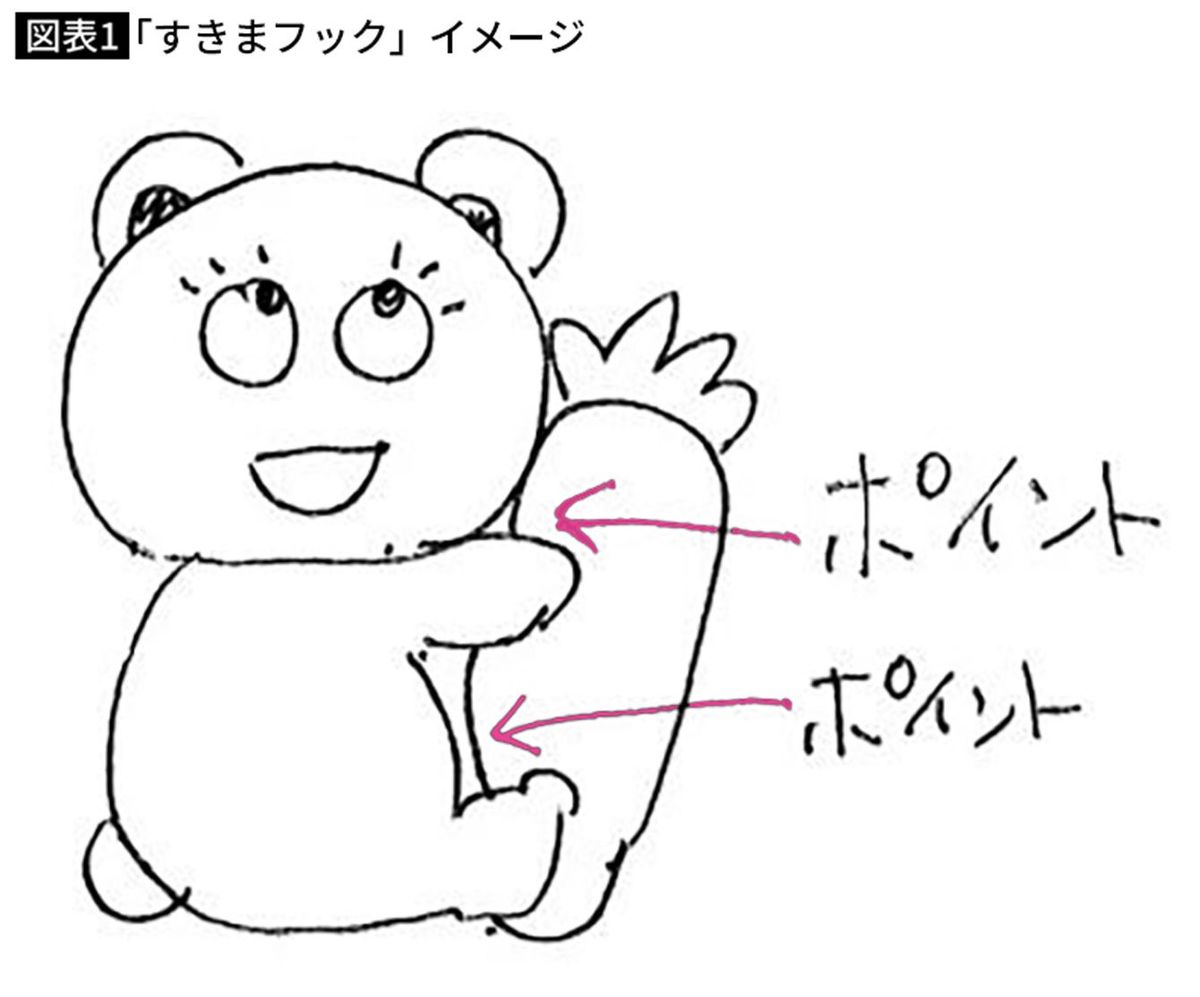

① ひっかけ技:技名「すきまフック」(難易度★★★)

これは、「フィールド上に置かれたぬいぐるみに付属している小物などとの隙間に、アームを滑り込ませて、がっちりと大きな摩擦力で落とし口まで運ぶ技」と記載されていました(図表1)。現在でも、たまに、ぬいぐるみとベルトなどの小物の間にアームやシャベルが挟まったまま、空中を移動する光景を見かけます。最近のプライズやゲーム設定で、私は、「すきまフック」でプライズゲットの経験はありません。残念。

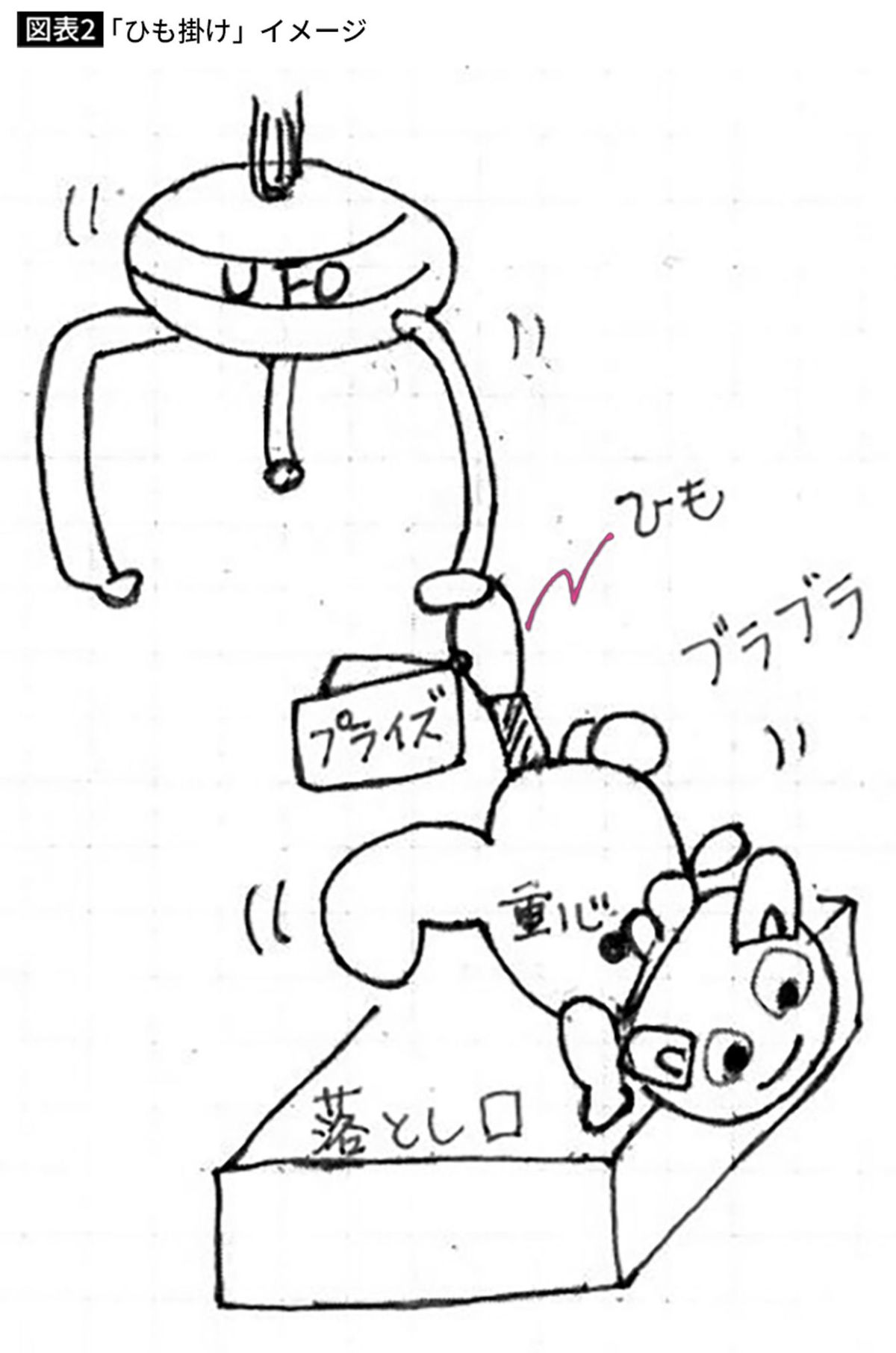

② ひっかけ技:技名「ひも掛け」(難易度★★★★)

ぬいぐるみプライズの中には、プラスチック製のひもで商品タグが付けられている物があります。プライズとタグはそのひもで、輪っかを作るように結ばれていることがあります。「ひも掛け」は、その輪っかにアームやシャベルを入れ込むことです。

私も2023年に、運良く、「ひも掛け」になったことがありました。このときは、落とし口の上まで、体長約60cmのぬいぐるみプライズを運んでくれました。金属シャベルとプラスチックの取り付け隙間あたりに、ひもがかかっているようでした(図表2)。その後、店員さんを呼んで、無事にプライズゲットしました。

■数回に分けて少しずつ移動させる「引き落とし」は今も有効

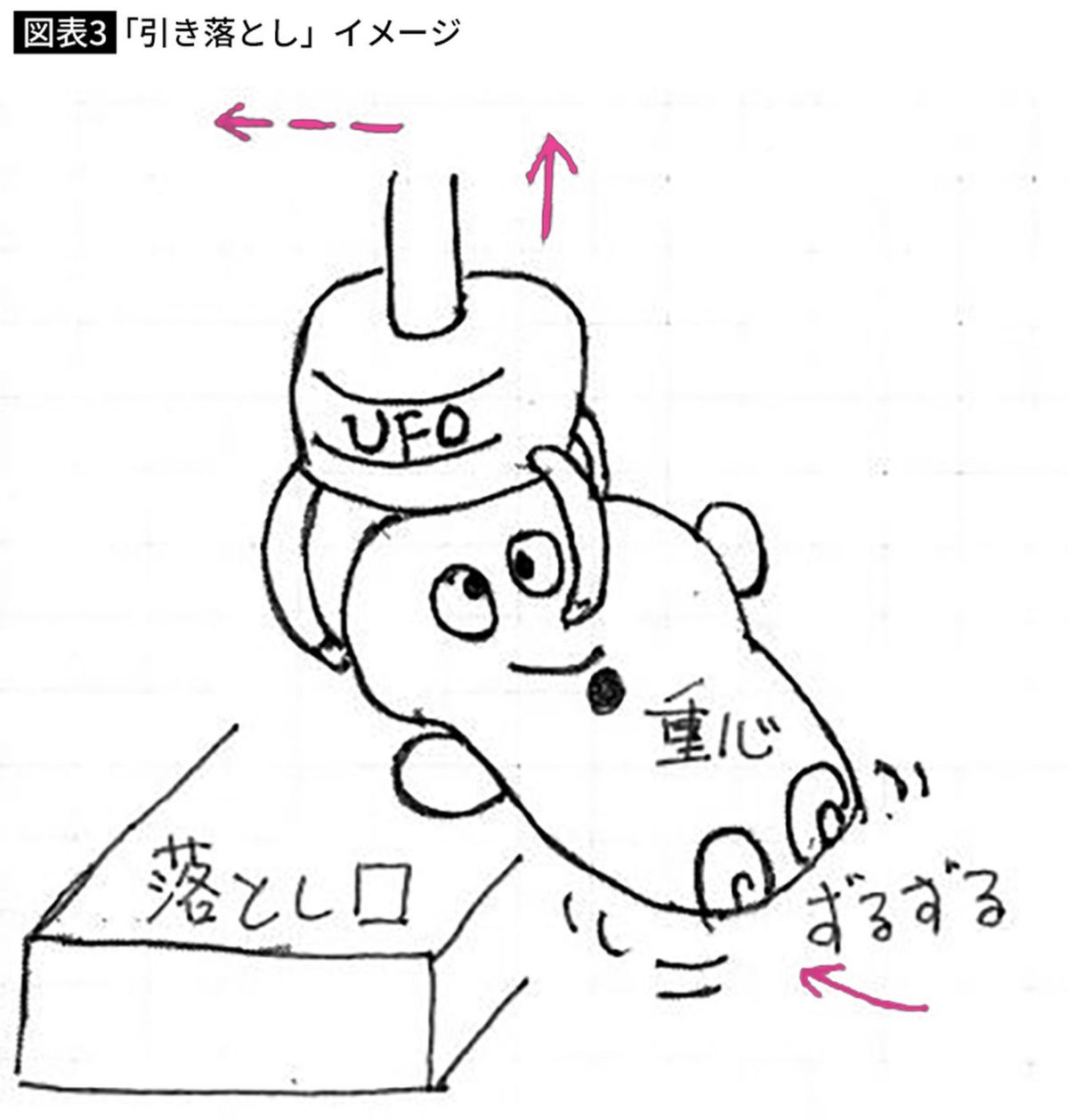

③ ずらし技:技名「引き落とし」(難易度★★★)

プライズを徐々に落とし口に向かって移動させ、最後に落とし込む技です。チラシには、「アームの一部を引っ掛けて、数回に分けて少しずつ、落とし口に近づけましょう。根気良く近づけていけば、最後には自然に落ちてくれます!」と書かれています。これは、2024年現在でも十分利用できる技だと思います。

ただしチラシの解説文にある、「最後には自然に落ちてくれます」は、経験したことがありません。私の経験のほとんどは、落とし口の周りにパーティションがあって、自然に落ちるのを阻止しています。

この技の第1のポイントは、プライズの大きさです。この技は、プライズを引きずることに意味があります。引きずって、プライズの「重心」を少しずつ落とし口に近づけられるかどうか、です(図表3)。第2のポイントは、UFOメカからプライズが離れ、落ちるタイミングです。効率的にプライズを引きずって移動させるには、UFOメカがx軸とy軸方向に移動している間(つまりプライズを引きずっている間)も、その3本アームでプライズを捕まえていなければなりません。メカがx軸とy軸方向に移動する前に、プライズがアームから落ちてしまっては、プライズはなかなか落とし口に進みません。

それでも、メカの特性と物理を使えば、プライズの重心をうまく、落とし口に近づけることができます。2023年に私は、この技で全長76cmのプライズを落とし口まで引っ張り、最後は落とし口に引きずり込みました。

■落とし口に残ったぬいぐるみを押し込む「プッシュゲット」

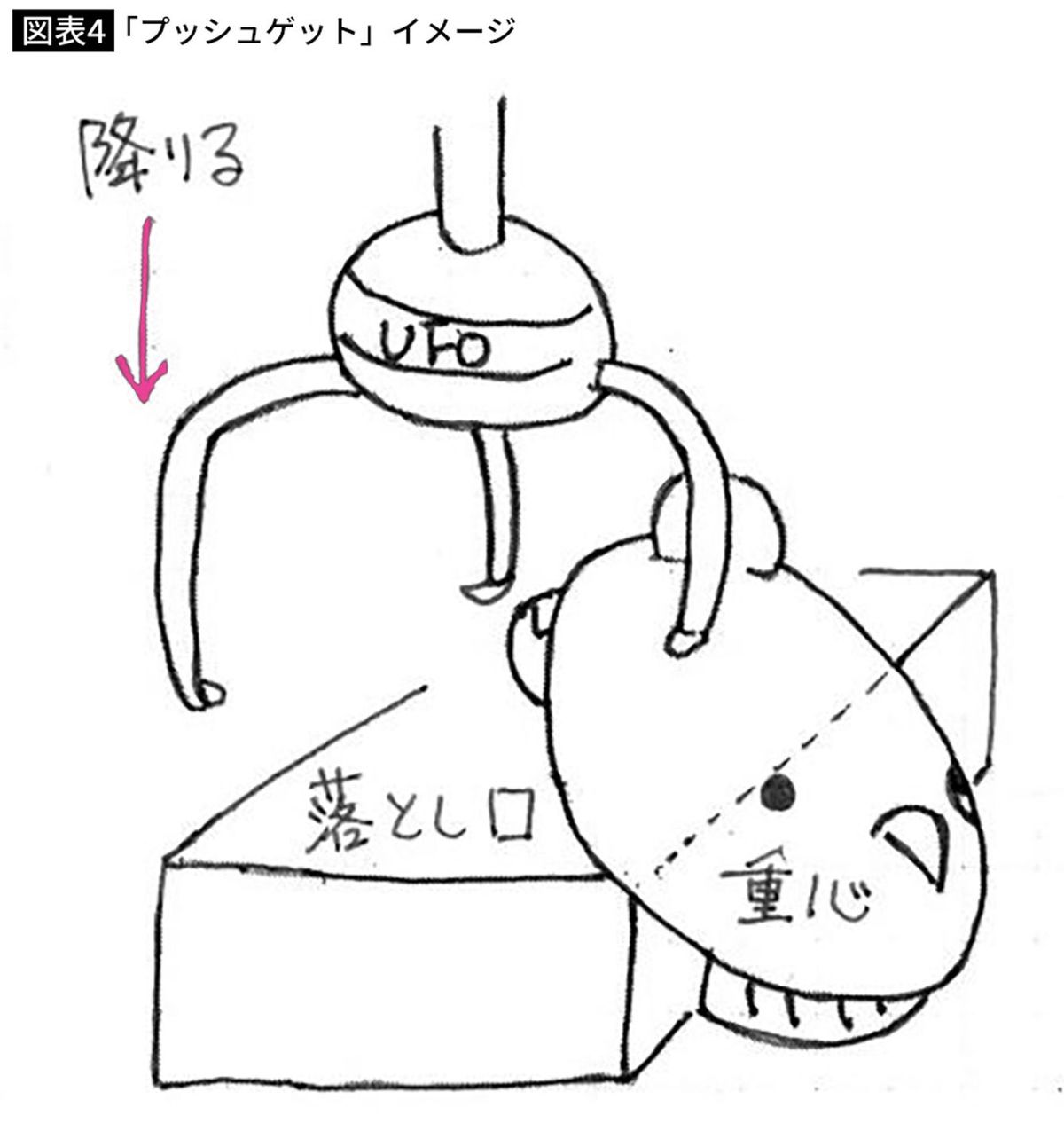

④ おとし技:技名「プッシュゲット」(難易度★★★)

手元のチラシによると、「落とし口に引っ掛かっているプライズを、アームの下に降りるカを利用して、押し込む技」と記述されています。2024年現在でも、私はこの技を結構使います。特に小さいプライズのときに有効です。2006年頃と違い、今は大きめのぬいぐるみプライズの場合、落とし口の周りにはパーティションが設置されている場合が多いです。私は、パーティションの上にプライズが載っかっているときに、この技の利用を検討します。

プライズが落ちていないということは、プライズの重心が、まだフィールド内にあることを意味しています(図表4)。そのため、「UFOメカがフィールド近くまで十分降りたときに、プライズの重心が落とし口の上まで移動できること」が、この技を試す条件だと思っております。

うまく、プライズの重心が支点を越えて落とし口側に移ると、プライズは落とし口に落ちてゲットとなるはずです(ぬいぐるみに付属している小物やしっぽ、タグなどが、パーティションに引っ掛かったら、もう運が悪いとあきらめています)。

なお、UFOメカの位置の考慮を忘れると、面白い現象が起こることもあります。UFOメカが降りてプライズを落とし口に押し込んだものの、プライズの重心がUFOメカの上部に載り、プライズは落とし口には落ちず、逆にUFOメカ上昇とともにプライズが元のフィールドに戻ってしまう……。実際に、経験があります(お恥ずかしい)。

■現行マシンにも通用、60センチの大物でも落とせる技

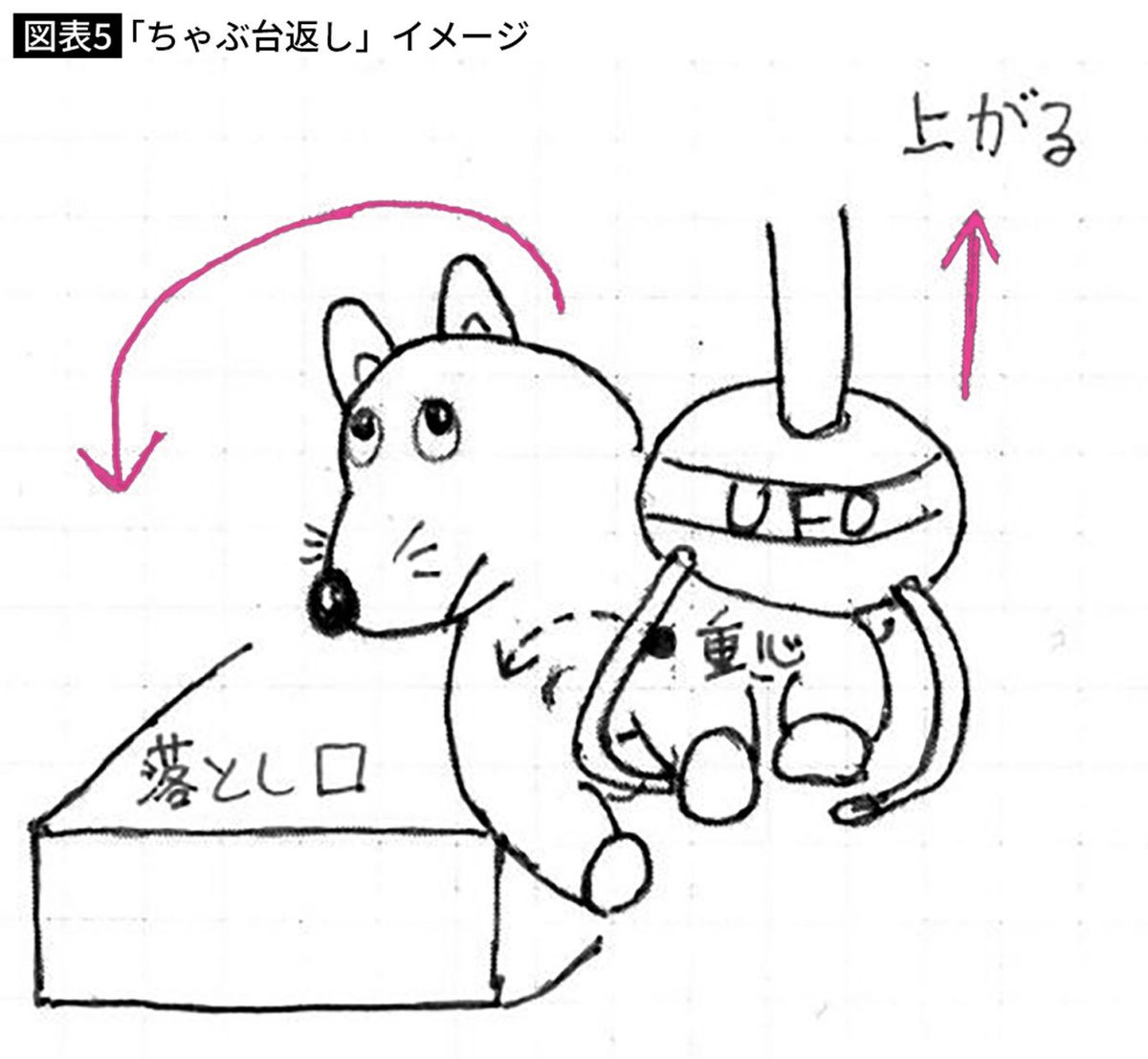

⑤ おとし技:技名「ちゃぶ台返し」(難易度★★★★★)

この技は、成功するとスカッと気持ち良いプライズゲットが味わえます! そして今現在のクレーンゲームの設定でも通用する大技の一つです。

2006年のチラシによると、「ぬいぐるみの落とし口に遠い方の部分をアームで持ち上げ、そのまま押して、ちゃぶ台をひっくり返すようにして、落とし口に入れ込む」技だと解説されています。

2024年の今でも私は、大型のぬいぐるみプライズの設定によっては、この技を検討します。技のポイントは、プライズの落とし口に遠い部分をアームで持ち上げて、プライズの重心を、支点より落とし口側に傾ける(回す)ことです(図表5)。

よって、プライズの重心位置を予想して、支点の位置を確認し、3本アームのうち、どのアームを使ってプライズのどの位置を持ち上げるのかを検討することが重要になります。

私はこの技で、体長約60cmの大型プライズを、多数、落とし口に落とし込んできました。

クレーンゲームの技も様々あり、まさに「温故知新」。物理の基本は変わりませんので、組み合わせ次第で、今でも通用します。

昔の技を復習し、今のゲーム機やゲーム設定に合わせて、どのように使っていくかを考えると、面白いですよね。

----------

物理学者

鹿児島大学理学部教授。1967年沖縄県生まれ。愛媛大学理学部物理学科卒業、愛媛大学大学院理学研究科、広島大学大学院生物圏科学研究科修了、博士(学術)。東京大学物性研究所中核的研究機関研究員、東北大学金属材料研究所准教授を経て、2010年より現職。専門は強磁場物質科学。2017年日本磁気科学会優秀学術賞受賞。

----------

(物理学者 小山 佳一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

総合格闘技「RIZIN」がクレーンゲーム景品に初参戦!RIZIN選手のフィギュアやグローブ型ぬいぐるみなど登場

@Press / 2024年5月22日 10時0分

-

クレーンゲームにxyz座標が見える…ぬいぐるみゲットの攻略にハマった物理学者が解説「アームが弱い」の意味

プレジデントオンライン / 2024年5月21日 7時15分

-

ゲーセン店長が明かす「クレーンゲームのマル秘テク」。見るべきポイント3つ――大反響・総合トップ10

日刊SPA! / 2024年5月18日 15時44分

-

『ポケモン』ピカチュウ、パモ、パピモッチがかわいい!実用性バッチリの大きい顔型ぬいぐるみポーチがプライズ景品に

インサイド / 2024年5月15日 10時30分

-

あのちゃん、ゲーセンの”神技”に大反響 クレーンでカービィ捕獲!「上手い」「無邪気」

ORICON NEWS / 2024年5月9日 9時30分

ランキング

-

1ハーバード大「ヒトは180歳まで生きられる」…逆に言うとそこまで死ねない人間がすべき老化を防ぐ5つの習慣

プレジデントオンライン / 2024年6月3日 16時15分

-

2引きこもり女性が出会った“ゴミ箱状態の家”で暮らす男性の「まさかの正体」

日刊SPA! / 2024年6月3日 8時52分

-

3月19万円の年金で貯蓄3000万円でも「贅沢はできない」67歳男性が語る年金暮らしのリアル

オールアバウト / 2024年6月1日 22時20分

-

4テレビの電源を「本体の主電源」で消すと故障の原因になるってホントですか? 【専門家が回答】

オールアバウト / 2024年6月2日 20時35分

-

5「腹八分目は健康にいい」説、実際どうなの? 内科医に聞いて分かった“真偽”

オトナンサー / 2024年6月3日 9時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください