「記者クラブがあるから」だけの問題ではない…日本の報道が忖度だらけになる根本原因

プレジデントオンライン / 2024年5月23日 9時15分

■民主主義にジャーナリズムは不可欠

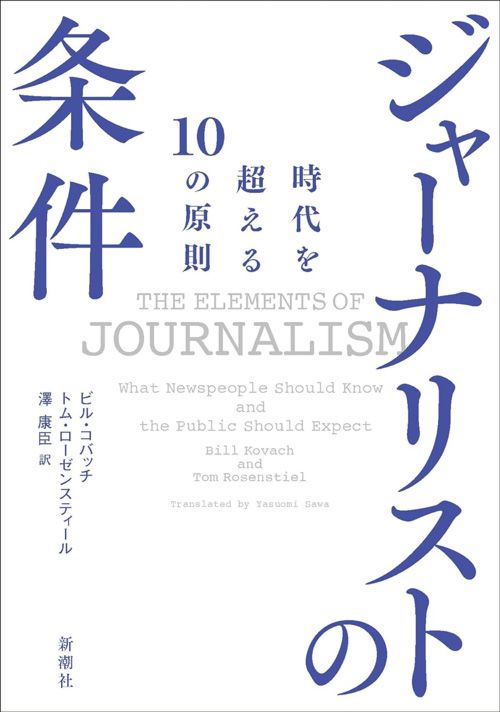

『ジャーナリストの条件』(原題 The Elements of Journalism)は米国ジャーナリズム論の代表的存在として世界中で読まれている。最初に発表された2001年以後、ジャーナリズムを取り巻く環境はデジタル激動の中で変化を続け、著者たちは2007年に第二版、2014年に第三版、そして2021年に第四版を出した。第四版は最初の版に比べて総ページ数で倍近い。この本は第四版の日本語訳である。

著者たちはジャーナリズムの現状を批判しながら、民主主義はジャーナリズムがあってこそ成り立つと一貫して訴え、報道現場を励ます。デジタル技術を重視しながら、プラットフォーマーは民主主義を真面目に支えるつもりがないと突き放す。そして真に市民に尽くそうとする者を求める。印刷所や放送設備・免許を持っているかどうかとも関係ない。

■「10の掟」に中立や公平は入っていない

ジャーナリズムがジャーナリズムであるため必要なものは何なのか。

この本のエッセンスであるジャーナリズム10の掟には「真実」「事実確認」「良心」など、日本でも重視されるものが並ぶ。一方で、日本でしばしば論じられる中立や公平は、そこにない。

確かに日本でも報道に中立をことさら求めるべきでないと指摘する論は多く、例えば原寿雄は「『不偏不党』も『公平』も真実追求には、あまり役に立たない。しばしば矛盾する。たとえば公害問題で、加害者の企業と被害者住民側とを同じように並べて、その動きや意見を等分に放送するだけでは、ジャーナリズムと言えるだろうか」と指摘した(『ジャーナリズムの思想』岩波新書、1997)。

それでも、報道への中立要求は繰り返される。例えば放送番組が「政治的に公平であること」とする放送法四条の規定は、政府や与党支持者をはじめとする人々が放送局を「偏向」と非難する材料に用いられてきた。

本来この放送法四条は放送局に強制できない倫理規範であって、無理強いをすれば憲法の「表現の自由」の定めに反し違憲になるというのが「放送倫理・番組向上機構」(BPO)の2015年の見解であり、何より「ほとんどの研究者も同じ見解」だと川端和治は指摘する(『放送の自由』同、2019)が、そうした指摘はなかなか顧みられない。

■大切なのは「取材対象からの独立」

この本は明言する。「不偏不党や中立性はジャーナリズムの根本原則ではない。(略)客観性とは中立性や、両サイドが同じになるようバランスを取ることではなく」(254ページ)、大切なのは中立ではなく独立、とくに取材対象からの独立、力ある者からの独立だという。

「ジャーナリストが重点を置き続けなければならないのは、魂と心のこの独立性であり、中立性でなく知の独立性である」(258ページ)

この独立性に疑問を投げかける米国の深刻な事例が第5章で出てくる。記者が政治家から相談を受け助言をするというケースで、重要人物に頼られたと思って記者が舞い上がり、取り込まれてしまう落とし穴だ。

日本でも2000年、首相だった森喜朗が「日本は神の国」という問題発言をした後、その釈明記者会見をどう乗り切るかを当の記者が指南したメモが見つかった「指南書事件」を思い起こさせる。

内閣記者会(記者クラブ)が舞台だったため「記者クラブの問題」と捉えたい面もあるが、この本の挙げた米国の諸事例も考えればおそらくはそこにとどまらず、より深刻に取材全般を広く覆う独立性の危機、取材対象に無分別に寄り添ってしまう危険と考えるべきであろう。

■ジャーナリズムの最大の目的とは

ジャーナリストは独立であること。それを意識し守るべきであり、中立かどうかではない。中立に拘泥すれば「男女が平等であるべきか不平等でいいかにつき、中立の立場で報道」などという物言いに居場所を与えかねない。それは無責任だ。

誰に対して無責任か。読者・視聴者つまり主権者である市民に対してだ。

「ジャーナリズムの最大の目的は、市民が自由であり自治ができるよう、必要な情報を提供することである」(42ページ)

著者たちのこの宣言こそ、ジャーナリズムの原点である。この本で「市民」という語はある市の住民という意味ではなく、主権者であり統治の主体、民主主義の運営者を意味する。

だからこの本が掲げるジャーナリズム10の掟では、一番手が「真実」であることは当然として、すぐ次の二番手に「ジャーナリズムの第一の忠誠は、市民に対するものである」が来る。民主主義の運営者である市民が社会について豊かな知識を得ることこそ、民主主義のエネルギー源だからだ。

この本がジャーナリズムの役割として「コミュニティを作る」ことを繰り返し強調するのもまた、それが民主主義の基盤にほかならないからだ。この民主主義への貢献がニュースの存在意義である。

■自由の危機や社会の不正義を伝える義務がある

ジャーナリズムが主権者市民に忠誠を誓い、真の忠臣となるなら、ジャーナリストは誰からも支配されず独立の立場を保ち、社会と世界のひどい出来事、政治と経済の不首尾という沈鬱で不快な話を伝えなければならない。楽しい動物映像やスイーツ紹介が報道の名を借りてメディアを席巻するようになれば、市民は自由の危機も社会の不正義も知る機会を逸し、それらと闘うこともなく敗北する。

もう一つ、この本と日本式ジャーナリズム論との違いを感じさせるのは、日本で重視される「報道被害」や「書かれる側への配慮」を、この本はあまり大きな柱としていないことだ。

例えば220ページではシラキュース大学での一人のコーチによる性虐待という話を、まるで根拠を示さないまま公開シンポジウムで述べた人の事例が出てくる。シンポジウムはSNS実況までされ、情報は既に拡散している。

■重視すべきは「読者・視聴者への責任」

その場にいたジャーナリストはどう報じるべきか。日本の報道実務感覚では、根拠が乏しいのならコーチの立場も配慮し、報道を控えることが求められそうだ。

だがこの本では配慮の方向が違う。読者・視聴者への責任を果たすことが本来の任務とされる。主権者市民の判断を誤らせないこと、よって関係者にすぐできる限りの取材を行って報じることを提唱する。

情報を控えるのでなく「(発言者が)その主張を裏付ける証拠を示していない」「壇上の他のセラピストたちはこうした中身のない告発が公表されたことに驚き呆れていた」という事情もしっかり示すことでこそ責任を果たせるのであり、それにより「公開の場で主張されたことを信じるか否かを人々が自分で判断できるよう、できる限り多くの情報で人々を装備させる」。

でもそんなことをすればSNSにこのネタの匿名投稿がますます増え、下世話な推測のまとめサイトが生まれるではないか。いや、問題はそこではないと著者たちは考えている。「読者・視聴者は大人として扱われなければならず、守られるよりも知らされなければならない」(222ページ)というのである。

■市民に「ずっと完全な、正確な」情報を提供

あるいは1996年のアトランタ五輪爆破事件である。裏付け捜査がなされていない段階で『アトランタ・ジャーナル・コンスティトゥーション』が爆弾第一発見者リチャード・ジュエルを容疑者として大きく報じ、後に無実と分かる(208ページ)というひどい報道経過をたどったが、このことについては「警察がジュエルのあやふやな容疑を固める上でやれていなかった全てのことを、もしこの報道機関が記していたら、ニュースはこう大きくはならなかったかもしれないが、ずっと完全な――そして正確なものになっていただろう」と指摘する。

ここでも情報抑制ではなく情報の豊富化、つまり市民への「ずっと完全な、正確な」情報の提供なのである。見ての通り本書自体もジュエルの名を明示している。確かに市民への貢献が第一なら、実名で容疑者と報じられた後に無実と分かったこんなケースでは、本人の利益や名誉回復のためというより、市民の情報を更新し是正するために、無実という展開を同じ実名に基づき知らせる責任をジャーナリズムは負うことになる。

元容疑者がそれを望むかどうかとは別問題と言わざるを得ず、ではそうした当事者の意向や利害はといえば、これは取材対象から独立すべきジャーナリズムよりも、当事者の利益に尽くす広報や代理人弁護士が担うべき職責であろう。

■「無難ジャーナリズム」は保身と怠惰にすぎない

言うまでもなく取材・報道対象への配慮は不可欠で、ジャーナリストは報道被害の深刻さを知り、反省し、慎重な姿勢を持つべきだ。報道はその内容が真剣であっても、あるいは真剣であるからこそ、時に残酷に人を傷つけ、人生にダメージを与えることを、思い知らなければならない。

だが今の日本のジャーナリズム現場には「報道の影響に配慮する」と言いながら「単に抗議や非難を避ける」ことが真の目的という空気さえ感じることがある。この本に出てくる表現をもじって「無難ジャーナリズム」や「事なかれジャーナリズム」とでも呼びたくなる。

この「無難ジャーナリズム」は誰かを気遣うように見せて、本当はメディア自身の保身と怠惰にすぎない。そしてこの本が強調する「監視犬」の噛みつく役割から逃避する。吠えなくていい理由、噛みつかなくてすむ理由を探しながら監視犬を僭称することは市民への裏切りである。

■ジャーナリズムの信頼回復のために必要なこと

英オックスフォード大学ロイター・ジャーナリズム研究所の2019年世界調査では、「ニュースメディアは力を持つ人やビジネスを監視し検証している」と考える人が、日本は世界38の国と地域の中で最下位の17%だった。

この統計によるなら日本でジャーナリズムの信頼回復のため必要なのは、お行儀良さより攻めの姿勢のはずである。市民はそれを待っている。ジャーナリストの視線は常に市民に向いていなければならない。

では市民はというと、ジャーナリズムの掟の10番目にあるように「市民もまた、ニュースに関して権利と責任がある」。デジタル時代、市民はネットの多様な方法で報道への批評を行えるようになり、ニュースを良くする力もくだらなくする力もかつてなく大きい。民主主義において運営者であり「お客様」ではない市民はまた、ジャーナリズムに対しても「お客様」ではいられないのである。

著者たちのジャーナリズムに対する問題提起も、客として店に文句を付けるような振る舞いではない。著者たち自身ジャーナリストであり、現場第一線を離れてなおジャーナリズムを励まし強くしようと努力してきた人たちだ。

ジャーナリズムが困難に直面するこの時代、報道界に説教したり冷笑したりという外在的な姿勢ではなく、我がこととして問うているのである。そう考えてこの分厚い本を振り返るとき、著者たちが市民たちと共有しようとする熱をいよいよ感じてもらえるはずである。

----------

ジャーナリスト

1966年岡山県生まれ。東京大学文学部卒業後、共同通信記者として社会部、ニューヨーク支局、特別報道室などで取材し「パナマ文書」報道のほか「外国籍の子ども1万人超の就学不明」「戦後憲法裁判の記録、大半を裁判所が廃棄」などを独自調査で報道。「国連記者会」(ニューヨーク)理事、英オックスフォード大学ロイター・ジャーナリズム研究所客員研究員なども務めた。早稲田大教育・総合科学学術院教員(ジャーナリズム論)。著書に『 事実はどこにあるのか』(幻冬舎新書)、『 グローバル・ジャーナリズム』(岩波新書)など。

----------

(ジャーナリスト 澤 康臣)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「私の心にある香港は死んだ」200万人デモから5年…日本から「香港を自由に」訴えも当局の“監視の目”強化 香港を「脱出」動きも加速【news23】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年6月12日 14時16分

-

「証拠の返還を」鹿児島県警“情報漏えい”内部文書を受け取ったライターが証言 電話やりとりから浮かぶ捜査の一端【news23】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年6月12日 12時59分

-

〈ギャラクシー賞奨励賞受賞〉放送局の幹部までもが「ニュースなんていらない!」「稼げるコンテンツを探せ!」と発言する時代に、「記者たち」の今と未来を見据える

集英社オンライン / 2024年5月31日 17時0分

-

「現代のネロ帝」...モディの圧力でインドのジャーナリズムは風前の灯火に

ニューズウィーク日本版 / 2024年5月23日 14時45分

-

なぜテレビやネットは「くだらないニュース」ばかりなのか…「国民が知りたいこと」とのギャップが生まれる理由

プレジデントオンライン / 2024年5月22日 9時15分

ランキング

-

1【ユニクロ】1番透けにくいのはどれ?夏に着たい「白Tシャツ」4つを比較!着心地やフィット感も比べてみた

isuta / 2024年6月15日 16時45分

-

2これするだけで筋トレ効果倍増!【医師解説】50代からの「たるんだ体」改善エクササイズ

ハルメク365 / 2024年6月15日 21時30分

-

3「大谷豪邸報道」「ポツンと一軒家」に覚える"不安" 上空から自宅を映すことの危険性を日本人は知らない

東洋経済オンライン / 2024年6月14日 19時0分

-

4横浜中華街の「地元の人」はどこで食事をしているのか。“地元の人”に聞いたオススメの店3選!

&GP / 2024年6月14日 22時0分

-

5夏の車の暑さ対策! フロントガラスにパッと開いて使う「3COINS」傘式サンシェードが便利すぎる

オールアバウト / 2024年6月14日 21時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください