これだけは絶対に言ってはいけない…「痴漢された」と打ち明けた娘をさらに傷つけてしまう親の言葉

プレジデントオンライン / 2024年5月30日 16時15分

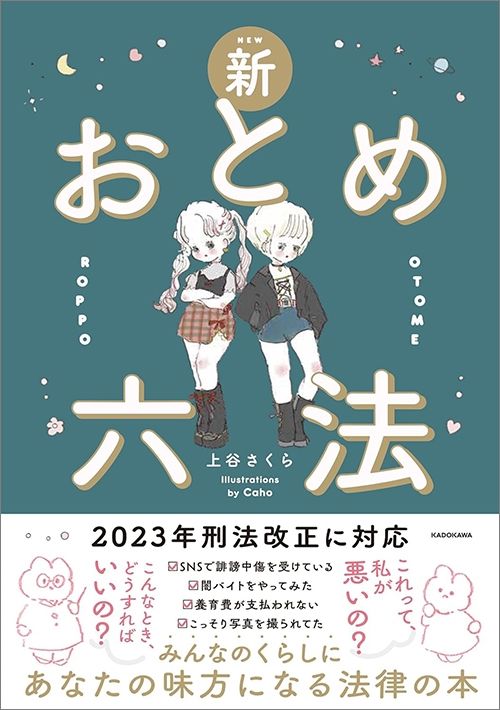

※本稿は、上谷さくら『新おとめ六法』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

■身近な人の誤った言動で傷がいえないことも

犯罪被害には、生命・身体・財産などを侵害されるさまざまな被害(一次被害)があります。そして、その一次被害に起因して、周囲の人の言動などで被害者が傷つけられるのが「二次被害」です。

一次被害よりも二次被害のほうがつらかったという被害者はとても多いです。二次被害は、被害回復を遅らせる要因になります。

警察庁の調査によると、二次被害の相手は、①加害者関係者(加害者本人・家族、加害者の弁護人など)、②捜査や裁判等を担当する機関の職員(警察、検察官、裁判官など)、③同じ職場・学校に通っている人、④家族・親族……の順に多くなっています。

しかも、加害者よりも、身近な人からの二次被害にあった人ほど、被害回復が妨げられていることが明らかになっています。

二次被害により回復が遅れ、それまでの人間関係が壊れてしまう人もたくさんいます。「自分は被害にあっても毅然としていられると思っていたのに、全然違っていた」という方は少なくありません。

自分の意思とは関係なく、朝起きられない、食事が取れない、眠れない、外に出られない、勝手に涙が流れてくる、といったことは、被害にあうと誰にでも起こりうることです。

犯罪被害にあうことがその人にどれだけ重大な悪影響を及ぼすのか、しっかりと理解して被害者に接することが重要です。

■「その気があったんでしょう?」「警察沙汰を起こすなんて恥だ」

性被害にあって、刑事裁判が行われているのですが、「美人局(つつもたせ)だろう?」「被害者ヅラやめろ」などという誹謗中傷が、SNSにたくさん届きます。匿名ですが、身近な人しか知らない情報も書かれているので、知り合いなのではないかと疑心暗鬼になっています。

そのような状況は明らかな二次被害です。刑法の名誉毀損罪や侮辱罪にあたる可能性があります。このような誹謗中傷は許さない、という趣旨で、侮辱罪が改正されて刑が重くなりました。警察に相談して、相手を特定して立件してもらうことも検討しましょう。

二次被害には次のようなものがありますが、これらはほんの一部です。

1.友人、恋人からの言葉

●「夜遅くに歩いているほうが悪い」

●「被害なんて言ってるけど、あなたもその気があったんでしょう?」

●「忘れたほうがいい。時間が解決する」

●「あなたが警察に行かなかったら、他の人が被害にあうから行くべきだ」

2.親、きょうだい、配偶者などの家族からの言葉

●「世間体が悪いから黙っていて」

●「警察沙汰を起こすなんて恥だ」

●「なぜ今頃言うの? 自分が悪いから黙っていたんでしょう?」

●「いつまでそうやって落ち込んでるの?」

■二次被害はマスコミや警察、弁護士からも

3.マスコミによる報道

●大事件の被害者宅に各社が押しかけ、近所にまで迷惑をかける

●遺族の許可なく、お通夜や葬儀の取材をして報道する

●被害者の写真を勝手に報道する

4.警察、検察、裁判所などの捜査や裁判の場で

●取り調べの過程で、被疑者と同じような扱いをする

●「なぜそこにいたの?」など、被害者に落ち度があるような聞き方をする

●法廷で被告人が被害者を侮辱するような発言をしても、阻止しない

5.被害者支援弁護士

●「加害者にも言い分があるのだから、被害者も配慮して」

●被害者参加制度や心情等に関する意見陳述など、刑事裁判における被害者の権利に無知な結果、「被害者は刑事事件にはあまり関わらないほうがいい」などと決めつける

6.医師

●「警察に届け出るなら診察しない」

●「たいしたケガじゃないから、放っておけば治る」などと言ってカルテにも記載せず、そのために後日、事件の立証ができずに不起訴となってしまう

●「中絶するなら、加害者の同意をもらってね」などと間違った助言をする

■学校や会社に行けないのは「弱いから」ではない

性被害にあうことは、とてもつらいことです。その影響は、心身にさまざまな症状となって現れます。

事件のことを突然思い出して情緒不安定になったり、そうかと思えば事件が他人事のように感じられて、感情が麻痺することもあります。食欲がなくなったり、夜眠れなくなったり、人に会うのが怖くなって学校や会社に行けなくなる人もいます。自信を失って、自分に価値がないと感じ、自殺願望が高まってリストカットなどをしたり、自分を大事にする気持ちがなくなっていろんな人と性行為を繰り返す人もいます。

逆に、異性全般が怖くなり、異性と話ができなくなる人もいます。うつ病やPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症したり、アルコール依存症になったり、薬物乱用に走る人もいます。それほどつらいことに巻き込まれたのです。

適切なケアを受けることで、時間がかかっても必ず回復に向かいます。なかなか被害前の生活に戻れなかったり、前向きな気持ちになれなかったり、学校や会社に行けなかったりするのは、被害者の精神力が弱いせいではありません。気合いでは治りません。専門家による治療を受けることは、被害前の自分に近づくためにとても重要です。

■子どもが性被害に遭ったら、絶対にしてはいけないこと

全国の都道府県に、被害者支援センターがあります。センターの臨床心理士が、無料でカウンセリングや専門的治療を行っていることが多いので、まずは連絡を取ってみましょう。

また各都道府県に、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターもあります。ここは性犯罪・性暴力に関する相談窓口で、産婦人科医療やカウンセリング、法律相談などの専門機関と連携しています。

また、自分の子どもから性被害を打ち明けられたら、絶対に怒らないことが重要です。子どもは勇気を出して親に打ち明けています。「そんな短いスカートをはいているから」など、子どもに落ち度があるような言い方はやめましょう。

被害から時間が経過していても、「どうしていままで黙っていたの?」と問い詰めないでください。また、「気のせいではないのか」「忘れたほうがいい」などと子どもが打ち明けたこと自体を否定したり、子どもの気持ちに寄り添わない発言もやめてください。

忘れたくても忘れることができないからつらいのだ、ということを理解しましょう。

まずは、「よく話してくれたね」といたわり、「あなたはなにも悪くないのだから、安心してね」と言ってあげてください。

そして、なにに困っているのか、体調などを尋ね、早めに一緒に警察や支援センターに相談に行きましょう。子どもが同意すれば、学校のスクールカウンセラーに相談してみるのもよいでしょう。

性被害の加害者が、自身のパートナーや知人友人であるなど、場合によっては親が動揺する場合もあります。その場合でも、「○○さんがそんなことをするはずない」などと、子どもが嘘をついていると決めつけるようなことは絶対に言わず、子どもの言い分に耳を傾けてください。

■友人には「闘って」ではなく、寄り添う言葉を

友だちから性被害を打ち明けられた時は、友だちのペースに合わせて、話をよく聞いてあげてください。心配かもしれませんが、事件のことを根掘り葉掘り聞かないでください。そして、ちゃんとご飯を食べられているか、眠れているかなど、体調を気遣ってあげてください。

正義感が先走り、「警察に行くべきだ」「泣き寝入りすると、犯人はまた別の人を襲う」「示談などもってのほか。裁判で徹底的に闘って」などの意見を述べるのは控えましょう。深く傷ついていて、警察に行くことを考えられない人もいます。

また、自己肯定感が低下していたり、世の中の人がすべて敵に見えていたりしている場合もあります。「私は味方だよ」と伝え、自分にできることはないか、「ご飯買ってこようか?」などと尋ね、日常生活が送れるように支えてあげてください。

内容をぼかしたとしても、打ち明けられた話をSNSや、ほかの友人、親などに話すこともやめましょう。被害にあった友人の了解がないかぎり、自分だけの胸にしまってください。

■声をかける、録音…第三者にもできることはある

性被害にあうと、それまでと同じような交際を続けられなくなることも少なくありません。キスや性交渉に拒絶反応を示すこともありますが、それは性被害にあった人に多くみられる症状です。

「自分は加害者とは違う」「守ってあげたいのに、なぜ自分を受け入れないのだ」などと責めないでください。カウンセリングに付き添ったり、ゆっくりと話を聞いたりして、気持ちに寄り添うようにしましょう。

また、目の前でセクハラが行われていたり、性暴力被害にあっている人の陰口を言っている人を見かけた場合、モヤモヤしつつ、どうしていいのかわからず、自責の念に苛まれる人はたくさんいると思います。

そのような場合の行動として、「アクティブ・バイスタンダー」という考え方が提唱されています。「行動する第三者」という意味で、具体的には、性暴力やハラスメントが起きたとき、また、起きそうな場面で、傍観者としてただ見ているのではなく「行動する人」のことで、最近、性犯罪やハラスメントを防ぐということで注目されています。

具体的には、被害者に「大丈夫?」「相談に乗るよ?」と声をかける、性暴力の場面に気づかないフリをして話しかけて中断させる、録画や録音などの証拠をそっと確保する、などです。直接加害者に注意できなくても、あなた自身がやれることをやってみましょう。

----------

弁護士 第一東京弁護士会所属

福岡県出身。青山学院大学法学部卒。毎日新聞記者を経て、2007年弁護士登録。犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長。第一東京弁護士会犯罪被害者に関する委員会委員。元・青山学院大学法科大学院実務家教員。保護司。

----------

(弁護士 第一東京弁護士会所属 上谷 さくら)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

性犯罪の刑法改正で「不同意」の相談増加 支援センター「抱え込まないで」

産経ニュース / 2024年7月7日 19時49分

-

〈鹿児島県警・情報漏えい〉「さらしすぎとは思わない」性被害訴えた女性のチャットを会見で暴露した医師会は「ハニートラップ」とも発言し身内の性暴力を否定。記者からは「なぜそこまでするのか?」とツッコミも…

集英社オンライン / 2024年7月7日 9時0分

-

犯罪被害に遭い、加害者側から「示談交渉」が…。交渉のプロである弁護士相手に、被害者側がとるべき〈適切な対応〉【事例をもとに弁護士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月27日 11時15分

-

教員の裁判で傍聴席が満員「動員されているのでは…」尾行、質問状、記者会見。取材を重ねて組織の不祥事を明らかにした2か月半

47NEWS / 2024年6月17日 11時0分

-

DV被害者が相談して気付く"私が間違っているんじゃないんだ"...警察など『DV相談8万件超』過去最多 DV加害者を支援する加害経験者も「人は学び変わることができると信じて」

MBSニュース / 2024年6月12日 12時16分

ランキング

-

1医師が考案「脳梗塞の時限爆弾」を解除するスープ 中性脂肪と悪玉コレステロールをためこまない

東洋経済オンライン / 2024年7月7日 18時0分

-

2貧乏体質に共通する「夜の悪い習慣」って?

オールアバウト / 2024年7月7日 21時20分

-

3訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

-

4裏金自民に衝撃!東京都議補選「2勝6敗」の大惨敗…ステルス支援の都知事選勝利ふっ飛ぶ

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月8日 10時52分

-

5〈公約達成に疑問もなぜ圧勝?〉小池百合子が都知事選3選で「日本終了」「東京終了」がトレンド入り「政策目標9割達成」強調も「絶望しかない」

集英社オンライン / 2024年7月8日 11時23分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください