なぜニューヨークに「世界一の高層ビル」が次々と建ったのか…マンハッタンが現在の姿になった歴史的経緯

プレジデントオンライン / 2024年5月23日 7時15分

■モダニズム建築が世界中に広がった

1928年、工業化と都市化の進む近代社会にふさわしい合理的な建築を推進することを目指す建築家たちの国際的な連合組織として「CIAM(近代建築国際会議)」が発足しました。

CIAM創設の背景にも、コンペにおけるモダニズム派と保守派の対立がありました。1927年に行なわれた国際連盟本部ビルの設計コンペで、ボザールの流れを汲む保守派がル・コルビュジェの計画案を「規約違反だ」と言いがかりをつけて排除したのです。これをきっかけに、モダニズムの建築家たちが結束を強めました。

CIAMは、エレーヌ・ド・マンドロットというスイス人女性がスポンサーとなり、1928年6月、マンドロットが所有するラ・サラの城館で第1回の会議を開催。ル・コルビュジェのほか、ベーレンス、グロピウス、ミースなど24名の建築家が参加しました。

それ以降、第二次世界大戦中の10年間の休止期間をはさんで、1959年までに11回の国際会議を開催しています。

1929年には世界恐慌によって経済がおかしくなり、ドイツではナチスが台頭してくるという暗い世情もありましたが、CIAMが発足したことでモダニズム建築は米国を含む全世界に広がっていきました。

■米国建築で大流行したアール・デコ

それと軌を一にして米国建築で流行り始めたのが、アール・デコです。華美になりがちなアール・ヌーヴォーと比べると、機械を連想させるような直線が主体の幾何学的なアール・デコのデザインは、装飾を嫌うモダニズム建築にも似合いました。

ちょうどルネサンス建築からマニエリスムが派生したのと同じように、モダニズムを学んだ建築家たちが次のステップを模索する中で目をつけたのが、アール・デコだったのかもしれません。

モダニズムにアール・デコを取り入れた作品としては、たとえば1932年にできた「フィラデルフィア貯蓄銀行ビル」があります。パリのボザールで学んだ米国人ジョージ・ハウ(1886~1955)とスイス出身のウィリアム・レスケーズ(1896~1969)の共同事務所が設計しました。

これの10年前にコンペで採用されたシカゴ・トリビューン本社ビルと比べれば、じつに斬新でモダンなデザインになっていることがわかるでしょう。

全面ガラス張りのミースの超高層ビルほど外壁は自由になっていませんが、各階には水平の連続窓が施されていて、ル・コルビュジェ風でもあります。これらの連続窓は、できるだけ面積を広くしてオフィス階のインテリアに外光を取り入れる機能を持っています。

デザイン面で個性的なのは、基壇の部分。1階のショーウィンドウの上にステンレスの細い帯が鉢巻のように取り付けられ、その上にツルツルした黒大理石の重たそうな基壇が載っています。でも下の「鉢巻」とのあいだに隙間があるせいで、あまり威圧感を与えません。

■フィラデルフィア貯蓄銀行ビルの機能美

その基壇の角を直角にせず、なめらかなカーブにしたことも、全体の印象をやわらげています。直線と曲線が組み合わさっていますが、幾何学的な美しさという意味ではアール・デコのスタイルといっていいでしょう。また、屋上にアンテナ塔を立てて、屋内でラジオを聴くためのオーディオシステムを設置するという装置面での新しい試みもしました。

建物の内部を見ると、銀行のオフィスは吹き抜けの開放的な空間。いまでこそ当たり前の風景ですが、古い映画でもよく見るように、昔の銀行や郵便局の窓口はほとんど壁でふさがれていて、対面するところだけ開いていました。当時の人々は、このスタイルに相当な新しさを感じたことでしょう。モダニズムらしい機能美があります。

一方、ロビーに敷かれたカーペットは幾何学的なアール・デコのデザイン。モノクロ写真ではわかりませんが、オレンジ、ブルー、イエローといった鮮やかな色を使っているのもアール・デコの特徴です。

ル・コルビュジェのモダニズムは(サヴォア邸もそうだったように)白が基調で、鮮やかな色はほとんど使いません。そういう点でも、フィラデルフィア貯蓄銀行ビルはモダニズムとアール・デコが融合していると見ることができるでしょう。

■ニューヨークに超高層ビル群が生まれた理由

ゴシック様式でシカゴ・トリビューンのコンペを制したフッドとハウエルズも、その後はアール・デコを取り入れた超高層ビルをいくつも手がけました。その中でもいちばん有名なのは、1939年に完成した「ロックフェラー・センター」でしょう。

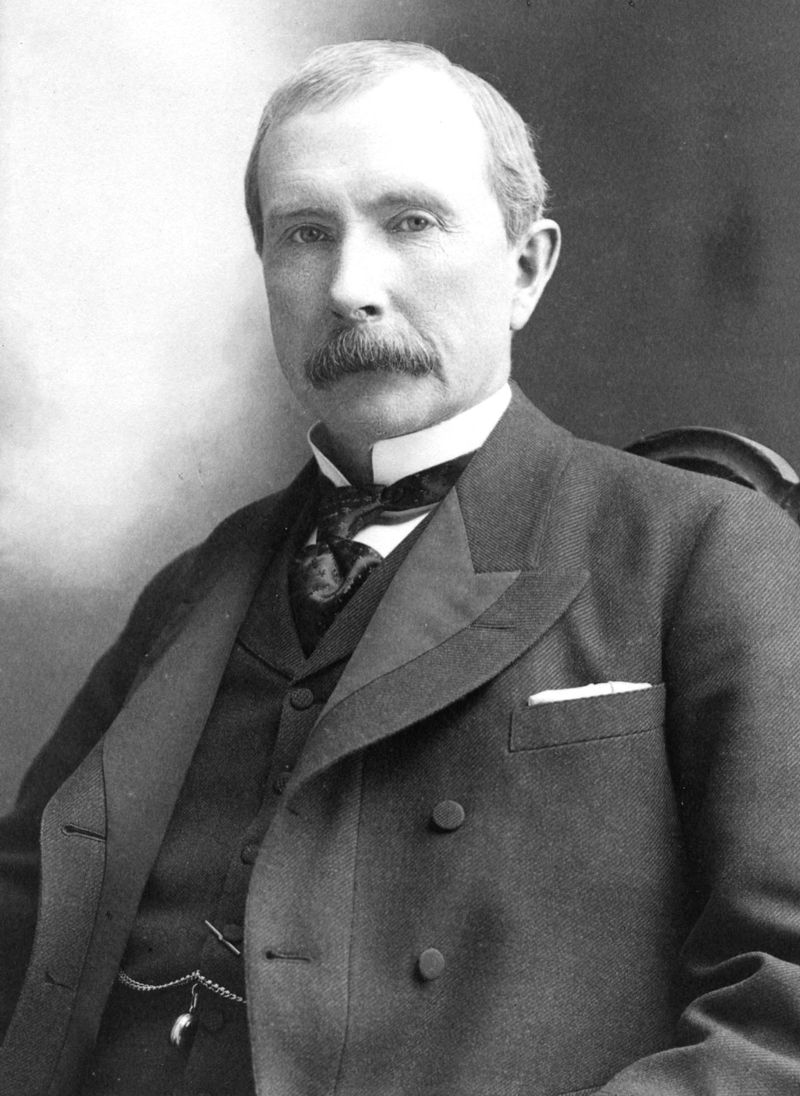

1870年にスタンダード・オイル社を創業したジョン・ロックフェラーは、「石油王」とも称された大富豪。彼が1930年からこのビルの建設を始めたのは、1929年に起きた大恐慌からの復興もひとつの目的だったかもしれません。これだけのビッグ・プロジェクトとなれば、大きな雇用が生まれます。

また、このために買ったニューヨークの5番街と6番街は、それまであまり土地として値打ちがありませんでした。そこに新しい超高層ビルを建てれば、落ち込んだ景気の浮揚にもつながるでしょう。

フッドとハウエルズの設計は、シカゴ・トリビューンのコンペで2位になったサーリネンの影響を受けていました。上に行くほど細くなっていますし、垂直のラインも強調されています。その意味では、ル・コルビュジェ的なモダニズムとは少し違うかもしれません。

ただし、ゴシック風の装飾はまったくなくなりました。しかし一方で、建物の周囲や内部は、アール・デコ風の彫刻やレリーフ、壁画などで飾られています。

■仕事を失った芸術家支援で花開いた「大恐慌アート」

この頃の米国では、ニューディール政策の一環として、大恐慌で仕事を失ったアーティストを支援するプロジェクトが実施されました。それによって街角にパブリック・アートとしての彫刻などが建つようになり、「大恐慌アート」とでも呼べるようなムーブメントが起こります。

メキシコの画家ディエゴ・リベラ(1886~1957)も、そんな時代の米国で活躍したアーティストのひとりです。1933年に、彼はロックフェラー・センターに「十字路の人物」と題したフレスコによる壁画を描きました。

ところが、熱心な共産主義者でもあったリベラは、そこにアメリカの建国者たちと並べてソビエト連邦の指導者レーニンの肖像も描いたことで、各方面の顰蹙(ひんしゅく)を買います。そのため、彼の壁画は完成する前に破壊されてしまいました。

個人的な話になりますが、僕が通っていたサンフランシスコのジョージ・ワシントン高校の校舎もそれと同じぐらいの時代に建てられたもので、ロビーにはアール・デコ風の壁画がありました。初代大統領ジョージ・ワシントンの生涯を描いたものです。

数年前に、その壁画をめぐる騒動がニュースになったことがありました。その中に、ワシントンが奴隷を使っている場面が描かれていることを問題視した人たちが、「その部分を消してしまえ!」と主張し始めたのです。

■テナントが埋まらなくても高さを求めた

教育委員会も漆喰(しっくい)で塗りつぶすことを決めましたが、僕の同級生が会長を務める同窓会組織などが「これは時代を反映したアートなのだから隠す必要はない!」と反対運動を始めました。結局は反対派の主張が通って壁画はそのまま残されましたが、CNNやBBCでもずいぶん大きく報じられたものです。

それはともかく、のちにディエゴ・リベラはロックフェラー・センターで破壊された作品をメキシコで復元しました。ただし、元どおりではありません。そこには、自分の作品を破壊したジョン・ロックフェラーを醜く描いた肖像が加筆されていました。

話を建築に戻しましょう。大恐慌の時代ではあったものの、たとえすべてのテナントが埋まらなくても自らのパワーを誇示したい企業やデベロッパーによって、ニューヨークには次々と超高層ビルが建てられます。岩盤が強く、地震がほとんど起きないという点でも、ニューヨークはそれに向いていました。

建物の高さはそれを所有する者の力や権威のシンボルになるので、それをめぐる競争が始まります。1930年の時点では、1913年にニューヨーク最初の超高層ビルとして完成したゴシック様式の「ウールワース・ビルディング」(241.4メートル)が世界でいちばん高いビルでした。

■世界一を争ったウォールタワーとクライスラー・ビル

それを越えるべく激しく争ったのが、1928年着工の「クライスラー・ビルディング」と、1929年着工の「バンク・オブ・マンハッタン・トラスト・ビル」(通称ウォールタワー。現在はドナルド・トランプが所有)です。お互いに相手の高さを横目で見ながら、設計変更をくり返しました。

クライスラー・ビルは当初246メートルの予定でしたが、ウォールタワーが260メートルだとわかると、282メートルに変更。ところがウォールタワーは、急遽(きゅうきょ)それを1メートルだけ上回る283メートルに設計を変更し、1930年4月に完成しました。もちろん、この時点で「世界一」です。

因みにウォールタワーの設計者チームには、日本で生まれ、明治31年(1898)にアメリカに渡り、カリフォルニア大学を卒業し、ニューヨークに永住したヤスオ・マツイという日系人建築家がいました。ヤスイは高層建築を多数設計したF.H.Dewey & Companyの代表取締役にまで上り詰めました。

下田菊太郎と並び、彼も日本出身でアメリカで活躍した建築家の先駆者のひとりだったのです。彼の生い立ちを調べていくと、やはり第二次世界大戦時に、日系人として収容所に拘置され、また戦時中は24時間監視されていて、設計の仕事も皆無の状態だったという苦労話も見えてきました。

■先の尖った超高層ビルになった“オシャレ以外”の理由

しかしクライスラー・ビルの設計者であるヴァン・アレン(1883~1954)には、とっておきの「隠し球」がありました。ウォールタワーの設計変更を察知してから、極秘裏に38メートルの尖塔を製作していたのです。

ウォールタワー完成の翌月、1930年5月に完成したクライスラー・ビルは、最後にその尖塔を追加し、319メートルとなりました。これによって世界一高いビルになっただけでなく、312.3メートルのエッフェル塔も抜いて「世界一高い建築物」となったのです。

高さだけではなく、デザインの面でもクライスラー・ビルはニューヨークの摩天楼を代表する存在となりました。三角形の窓とアーチを重ねた幾何学的なてっぺんのデザインは、まさにアール・デコ。壁面や内装も、アール・デコで装飾されています。

しかし、尖塔という秘策を使ってまで達成した高さ記録は、翌年に塗り替えられてしまいました。1931年4月に竣工した「エンパイア・ステート・ビルディング」は、電波塔の最頂部まで443.2メートル。最上階まででも373.2メートルと、クライスラー・ビルを大きく上回っていました。

■エンパイア・ステート・ビルから、世界貿易センタービルへ

デザインはクライスラー・ビルほど凝っていませんが、上に行くほど細くなるスタイルは、かつてサーリネンがシカゴ・トリビューンのコンペで2位になった案の影響を受けたもの。低層部と最頂部にも、アール・デコ様式が取り入れられました。

これを設計したのは、シュリープ・ラム・アンド・ハーモンという建築事務所。この事務所は、エンパイア・ステート・ビルの完成から5年後の1936年に、すでにこの本で名前を挙げた建築家を雇用しました。日系2世のミノル・ヤマサキです。

彼の設計した世界貿易センターのノースタワー(527メートル)が竣工する1972年まで、エンパイア・ステート・ビルは41年間にわたって「世界一」の座を守りました。

----------

建築家、国士舘大学名誉教授

1951年東京生まれの日系三世。三菱財閥本家で創設者岩崎彌太郎の玄孫。カリフォルニア大学バークレー校卒業。ハーバード大学Graduate School of Design修了。その後、サンフランシスコ、ロサンゼルスの設計事務所で修行した後、1982年にロサンゼルスにて、George Kunihiro Architectを設立。1998年に国士舘大学工学部助教授、2003年同教授、22年名誉教授に。2023年には、建築界の最上部組織てある国際建築家連合(UIA)においてアジア地区を代表する評議員に選出される。任期は2026年まで。京都美術工芸大学客員教授、清華大学客員教授(北京)、一級建築士事務所ティーライフ環境ラボ取締役会長、アメリカ建築家協会フェロー(FAIA)、日本建築家協会フェロー(FJIA)、国際建築家連合(UIA)評議員。専門は建築意匠論、アジアにおける近代文化遺産および現代建築の研究。近年の研究は「過疎化とコミュニティ再生」、「廃棄物0有機資源化」など。著書に『教養としての西洋建築』(祥伝社)がある。

----------

(建築家、国士舘大学名誉教授 国広 ジョージ)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

世界的建築家の槇文彦さん死去 95歳 世界文化賞受賞、幕張メッセなど手掛ける

産経ニュース / 2024年6月11日 21時38分

-

NY一等地にそびえる“24億円マンション”のラグジュアリーさに絶句……! 摩天楼望む絶景に「高いけど美しい……!」「眺めが格別」

ねとらぼ / 2024年6月9日 12時0分

-

「ざま見やがれ」強気な建築家・前川國男の驚く偉業 コンペに落ちた若手が「巨匠」と呼ばれるまで

東洋経済オンライン / 2024年5月30日 15時0分

-

なぜ「世界最古の高層ビル」はシカゴにあるのか…129年前の14階建てビルがいまでも使われている理由

プレジデントオンライン / 2024年5月22日 7時15分

-

1889年に高さ300mで世界一に…エッフェル塔を実現した「錬鉄」と「水圧式エレベーター」という最先端技術

プレジデントオンライン / 2024年5月21日 7時15分

ランキング

-

1ダウン症児を虐待、私の愚行から考える偏見の真因 不寛容な日本社会の根底にあるのは「無知」

東洋経済オンライン / 2024年6月16日 12時0分

-

2自転車「逆走」が招く重大事故 ドライバーには「一時停止無視のママチャリ」も恐怖

NEWSポストセブン / 2024年6月16日 16時15分

-

3ヤンキー座りできない人、急増中…腰痛、むくみ、血行不良…足首が硬いと起きる見過ごせない不調とは

集英社オンライン / 2024年6月16日 10時0分

-

4BMWが誇る「M」を冠するスーパーバイクの実力 雨の「もてぎ」で元GPライダー先導で試乗した

東洋経済オンライン / 2024年6月16日 8時20分

-

5日産「新型“高級”ノート」初公開! 「オシャブルー」内装&斬新グリル採用! 史上初の超豪華仕様「オーラ“AUTECH”」24年7月に発売へ

くるまのニュース / 2024年6月13日 15時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください