「10万円以下でお葬式」は事実上不可能…ネットにはびこる「葬儀○万円から」のウソを現役葬儀社社長が告発する

プレジデントオンライン / 2024年5月22日 10時15分

■火葬だけの直葬でも10万円以下ではできない

ネットやテレビCM、街頭看板で「葬儀が○万円から」という格安を売りにした広告をよく見かける。「葬儀 格安」で検索すると、最低料金が6万円台や7万円台をうたっている業者が簡単に見つかる。

筆者のところにも「本当にそんなに安く葬儀ができるのか」という質問をもらうことがあるが、結論から言うと不可能と言わざるを得ない。

まず格安業者が最低価格で規定している「葬儀」は、葬儀する場所(セレモニーホール)を確保してお坊さんにお経を挙げてもらい、弔問客に焼香を上げてもらってお別れをするといった、いわゆる一般的な葬儀とは異なる。彼らが提供するのは直葬と呼ばれる火葬だけの葬儀だ。

だが、その火葬だけの葬儀でも10万円以下で行うことはできない。

■葬儀費用は「物品+設備費+人件費」

筆者のように葬祭業を行っている者であれば、適正料金を調べるのは決して難易度の高いことではないが、消費者からしてみれば、業者の提示した料金を比べるしかなく、適正料金を判断するのは極めて難しい。

とは言え、適正価格の算出方法はいたってシンプルだ。

物品などに関わる必要経費に人件費を足したものが適正価格だからだ。

直葬の場合、棺やドライアイス、最低限の生花などにかかる費用と寝台搬送、安置場所といった設備サービスが最低限必要となる。それに人件費を加えたものが最低限のコストという事になる。

構造としては、「物品+設備費+人件費」が適正料金と最低料金を算出する根拠になる。

だが、この棺、ドライアイス、寝台車、保管設備だけで8万~10万円程度のコストが発生する。人件費をゼロにしないと10万円以下で火葬だけの葬儀、直葬を施行するのは難しいと言える。

■どんな葬儀でも最低20万円はかかる

では、人件費はどのくらいかかるのか。

火葬だけの葬儀でも、人件費の元になる労働時間は延べ15~25時間はどうしてもかかる。どこで亡くなったかや、自宅に遺体を火葬まで安置するかどうかによっても状況は変わってくるが、概ね20時間前後の時間がかかると言ってよい。

単価を1時間5000円で考えた場合、20時間で10万円となり、人件費だけで10万円を超えてしまう。これだけ見ても「火葬だけで10万円」は非常に困難であることがわかるだろう。

つまり、最低20万円はないと、どんな簡素な葬儀でさえ行えないのだ。

それ以下をうたう業者の広告はほぼウソだと言っていい。

10万円以下の表示をしている業者すべてが、その値段で葬儀を請け負った実績が全くないとまでは言えないが、多くの場合表示価格では請け負っておらず、3~5倍の料金を請求していると考えたほうがいい。

■仲介だけで半額近くを持っていく業者もいる

また、インターネット上には、自前の斎場を持ち、棺や生花などの手配をすべて行う「葬儀社」がある一方で、そうした葬儀社を紹介するだけの「ネット系仲介業者」が存在する。

厄介なのが、こうした紹介業者は多額の手数料を取る一方で、葬儀社と区別するのは非常に難しい。身内が亡くなってバタバタしている状態であればなおさらだろう。

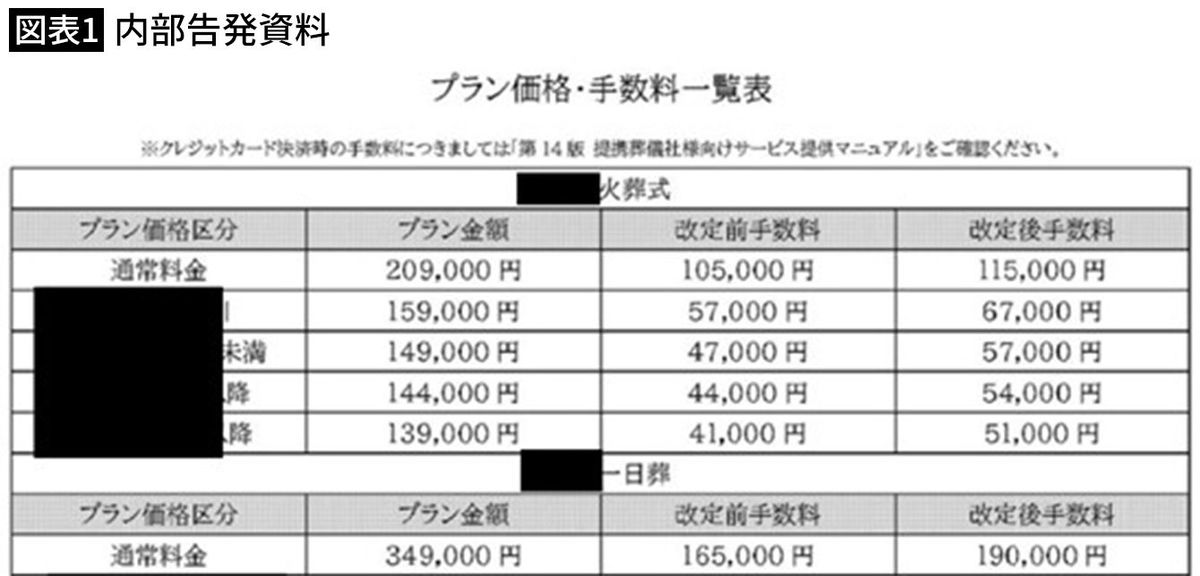

下記に、とあるネット系葬儀紹介会社のプラン料金と手数料を提示する。図表1は、ネット系葬儀紹介会社から内部告発によって筆者のところに送られてきたものだ。

一番上の行を見ると、消費者が提示されるプラン金額20万9000円の中に、手数料だけで11万5000円が含まれていることがわかる。プラン料金の50%以上が、葬儀社を紹介するだけの「手数料」として仲介業者の利益になっているのだ。

葬儀を斡旋された葬儀社の手元にはわずか9万4000円しか残らない計算だ。ここから彼らは先述した棺やドライアイスなどの備品を調達しなければならない。そうすると、彼らの手元に残る利益は雀の涙どころか、赤字なのである。

■オプションで稼ごうとする

では、なぜ、こんな安い金額で受注する下請けの葬儀社がいるのか。

人件費も出ないような安い金額でなぜ受注するのかは正直筆者にもわからない。

しかし、仲介業者と契約を結ぶある経営者から「葬儀がなくても社員には給料を払わないといけないから、利益が出なくても受ける。社員を遊ばせておくのはもったいない」という信じられないような話を聞いたことがある。また葬儀社として独立したてで、仕事がなく先行投資として契約するしかなかったという経営者も知っている。

そのため、安い価格で受注した葬儀社は不要なオプションなどをあれこれ遺族に提案し、なんとか利益が出る状態までもっていこうとする。4日後に火葬する遺族に対してエンバーミングという高価な防腐処理を勧めたり(一般的に2週間程度であればドライアイスと化粧だけで遺体の状態は悪くならない)、家族葬なのに高価な骨壺や遺影などのオプションをしつこく提案されたという相談が筆者の下に多く寄せられている。

どちらにしろ、きちんと利益を出して給与を払い、顧客に満足のいくサービスを提供するのが、どの仕事でも求められる経営者の仕事であり、利益の出ない仕事を受け続ければ、経営上問題になるのは明らかだ。

■葬儀は社ごとの単純比較ができない

ネットが普及して、物やサービスを購入するときには、まずネットで調べるのが当たり前になった。同じサービスを受けるのであれば、できるだけ安い所にして出費を抑えたいと思うのが人情というものだ。

だが、葬儀に関してはそこに大きな落とし穴がある。家電製品のように決まった規格や性能があれば、価格を比べ安いものを選ぶというのが賢い消費者の行動だ。しかし、葬儀などの人的なサービスが伴うものは「同様の品質」というものが存在しない。頼んでみなければわからない種類の取引である。

似たような例としてバッテリー上がりの時のロードサービスがある。車を運転する人なら、バッテリー上がりで車が動かなくなった経験があるだろう。

スマホで「バッテリー上がった」などと検索すると「24時間受付 都内30分以内 3980円」といった広告が見つかる。急いでなんとかしないといけない事なので、電話で総額料金を聞き、到着までの時間を確認して依頼をしたが、25分と言われた到着時間を大幅に過ぎても到着せず、やっと着いたのは電話から90分経ったころだった。

しかも最初に言われた言葉は「出張料など込みで2万円になります。どうしますか?」だった。話が違う事や到着時間を大幅に過ぎていることを伝えても、料金を支払えないならそのまま帰ると言われ、そのあとの仕事の都合もあるので、なんとか交渉して1万8000円まで値引きさせて、「勉強代か……」とあきらめる――という話はどこにでも転がっている。

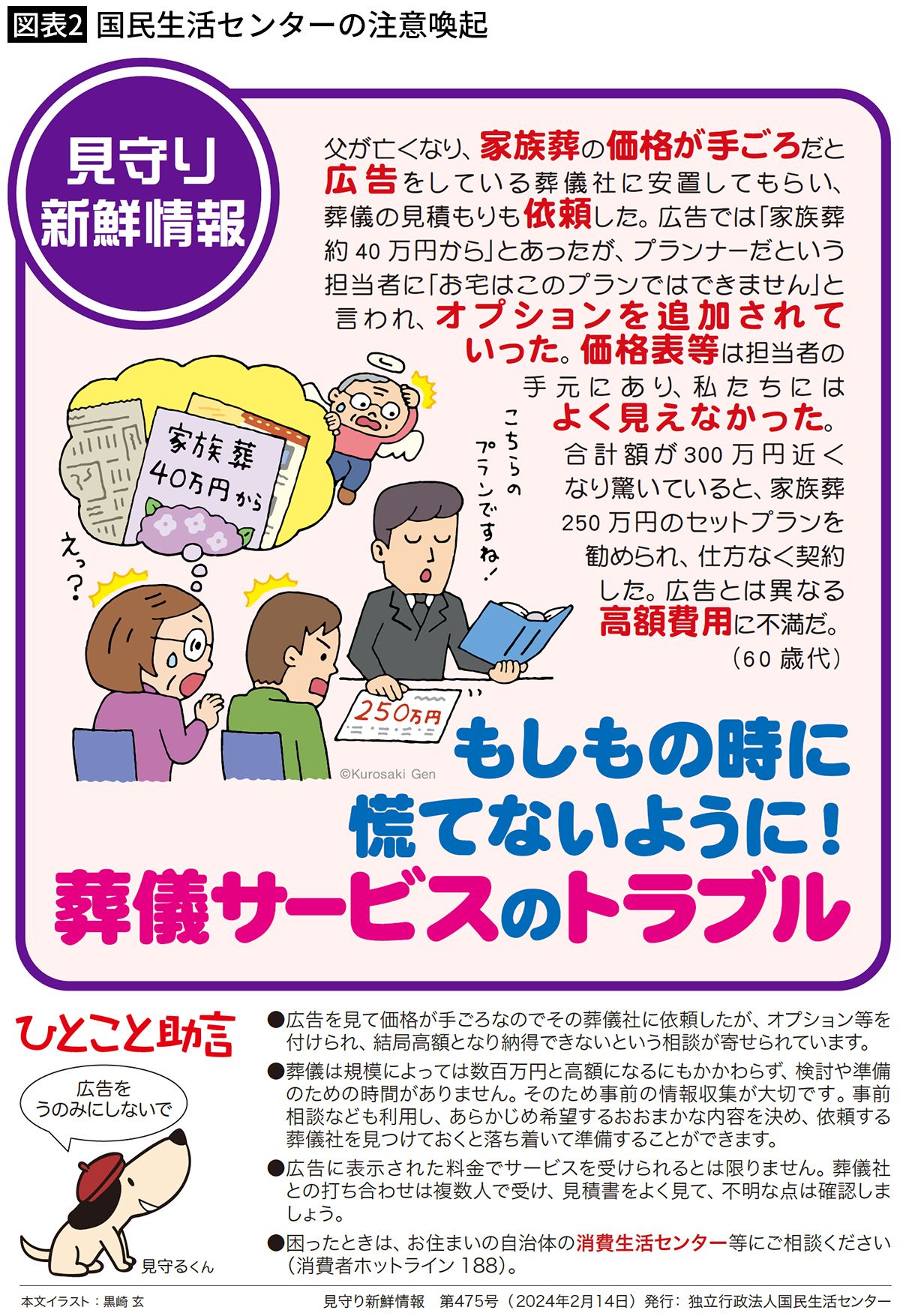

葬儀も同様で、安くできると思ってネットの広告を信じてしまい、依頼して、遺体を預かってもらうところまでいって、やっと総額の見積もりがでてくる。そこで予想の何倍もの見積もりを見せられて「断るならキャンセル料がかかる」「最低限の金額では顔を見ることもできないが、どうする」といった騙し打ちのようなことが起こっている。

■国民生活センターも注意喚起

これは火葬だけの葬儀だけではなく、少人数での家族葬や一日葬といったプランを頼んだ場合も同様である。私の知るひどいケースだと、「参列者たった6人で220万円」という高額請求が菩提寺住職の機転で回避されたという事実もある。

国民生活センターは今年の2月14日付で、オプションを次々と追加し、最終的に広告で表示された金額とは程遠い高額請求をする悪質なケースがあるとして注意喚起をしている。

以上のことから、ネットで葬儀社を選ぶのはあまりおすすめできない。

ネットなどを含む広告での表記が信じられない時代になってきている。見積もりを取っても、その見積もり通りに仕事をしてくれるかは保証がない。口コミも自作自演の可能性があり信用できないとしたら、良心的な葬儀社はどのようにして見つければよいのだろうか。

■ネットで探さず、信用できる知り合いに聞くのが一番いい

私は、葬儀に限らずいいお店から商品やサービスの提供を受けるとしたら、知人からの紹介が一番良いのではないかと思う。人付き合いを維持していくことは、非常に煩雑で困難な部分もあるだろうが、デジタル化が進む社会において、もっとアナログの良さというのが見直されたほうがいいと思っている。

ネットを全く使うなというわけではない。近くの葬儀社を検索すれば、どんな地域でも2、3軒は見つかるはずだ。それをリストアップし、その地に長く住む町内会長などの詳しい人にちゃんと評判を聞いて紹介してもらうのが確実な方法の一つだ。少なくともネットの広告を鵜吞みにして葬儀社選びに失敗するよりも、よっぽど騙されたり失敗する確率は減るだろう。

地縁や血縁、町会や菩提寺などその他の煩雑ともいえる付き合いを維持するのも大変な時代になって来ているのは重々承知している。だが無理のない範囲で人付き合いを継続して、その中で信用できる人や会社を紹介してもらうというのが非常に強い方法になってしまった。

家族葬が多くなる時代でもあり、葬儀も個別化してきたが、だからこそ人の評判や信用といったアナログな手法こそが、デジタルなネット時代にはかえって有効な方法だと言える。

----------

佐藤葬祭 社長

1976年生まれ。東京都出身。厚生労働省認定葬祭ディレクター1級。祖父の代から続く葬儀社を20歳で継ぎ、インターネットでの明瞭な価格公開などにいち早く取り組む。2015年からはYouTubeにて『葬儀・葬式ch』の配信を開始。葬儀にまつわるあらゆるテーマを真摯にわかりやすく解説する語り口が人気を呼ぶ。アカデミー賞映画『おくりびと』の美術協力のほか、メディアへの出演も多数。著書に『日本人として心が豊かになる家族と自分のお葬式』(青志社)、『ザ・葬儀のコツ まちの葬儀屋三代目が書いたそのとき失敗しない方法』(合同フォレスト)、『遺体と火葬のほんとうの話』(二見書房)などがある。

----------

(佐藤葬祭 社長 佐藤 信顕)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

株式会社葬儀のこすもす様への「バクヤスAI 記事代行」導入インタビューを公開しました

PR TIMES / 2024年7月18日 11時45分

-

【骨になるまで・日本の火葬秘史】東日本大震災の犠牲者を送った「弔い人」の記録

NEWSポストセブン / 2024年7月7日 16時15分

-

フルオーダーメイドのお葬式「終(つい)のプラウド」提供開始

PR TIMES / 2024年6月26日 11時45分

-

【漫画】「え、家族葬なのに高ッ!」祖父が病院で亡くなり…葬儀場決定は3時間以内! よく調べなかった結果【作者インタビュー】

マグミクス / 2024年6月21日 11時10分

-

昭和平成令和と3つの時代にわたり冠婚葬祭事業を営むアルファクラブ武蔵野が次の時代に向けて提案する新たな冠婚葬祭のカタチ創業70年に向けた事業計画 「VISION70」 進捗報告&新施策を説明

PR TIMES / 2024年6月18日 18時45分

ランキング

-

1「ユニクロ・GU・COSのTシャツ」全部買ってわかった“本当にコスパが高い傑作アイテム”

日刊SPA! / 2024年7月17日 18時37分

-

2イケアのモバイルバッテリーに“発火恐れ” 製造不良で一部自主回収…… 海外では事故も発生

ねとらぼ / 2024年7月17日 20時10分

-

31日5分で二重アゴ&首のシワを解消!魔法の顔筋トレ「あごステップ」HOW TO

ハルメク365 / 2024年7月17日 22時50分

-

4去勢された「宦官」は長寿集団だった…女性の寿命が男性よりもずっと長い理由を科学的に解説する

プレジデントオンライン / 2024年7月18日 8時15分

-

5なぜ?「N-BOX」新型登場でも10%以上の販売減 好敵「スペーシア」と異なる商品力の改め方

東洋経済オンライン / 2024年7月17日 9時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください