休日出勤や残業のある会社がうらやましい…入社2年目の新人社員が「ホワイトすぎる企業」に退職願を出すまで

プレジデントオンライン / 2024年5月22日 10時15分

■ホワイト企業なのに若手社員が次々辞めていく

「なんで退職しちゃうのだろうか? 働きやすいはずなんだけど……」

こう嘆くのは中堅の事務用品メーカーに勤める人事部の新井さん(仮名)です。新井さんの会社は、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得率向上などの働き方改革を重ねた結果、30%あった離職率が10%台まで減少しました。

一定の成果が出たこともあり、当初満足していた新井さんですが、残りの10%台の離職者層に気付き悩みは深まっていくのでした。

「若手社員の離職率が高いんです」

新井さんが直面したのはこれです。会社全体の離職率は低下したものの、相変わらず若手社員の離職率は高止まりしているというのです。これまでも3年以内に離職する率が高かったのですが、最近は1年過ぎたころに離職してしまうケースが増えてきたそうです。新井さんが離職者の退職理由を調査すると「もっと自分を高められる会社に行きたい」「今のままでは将来が不安になった」というものでした。

■やりがいが持てずに退職する「ホワイト離職」

最近、ネットなどで使われ始めたワードに“ゆるブラック企業”というものがあります。いわゆるブラック企業と呼ばれる会社のように長時間労働やハラスメントといった問題はないものの、働きがいややりがいが持てない職場環境である会社のことを指して使われています。

また、この“ゆるブラック”とともに“ホワイト離職”というワードも耳にすることが多くなりました。ホワイト離職とは、ホワイト企業すぎて「やりがいが持てない」という理由で退職していく現象です。残業させない、休みはどんどん取らせる、気分を害されないように業務指導をするなど「ちょっとやりすぎじゃないの?」と思ってしまうような環境に物足りなさを感じて離職するケースが増えています。

問題がないレベルのゆるブラック企業に比べて、ホワイト企業のほうが積極的に環境を良くしようとしている企業と言えるかもしれません。ただ、いずれにしても「物足りない」と感じて退職するケースが増えていることは確かなようです。

■「技能の習得」を労働の対価と捉える若者もいる

私は以前「人的資本から考える労働時間への影響」というテーマで研究をしたことがあります。当時はサービス残業が世の中を大きく揺るがしており、自己研鑽という名の残業に向けられる目が厳しくなった頃です。それに伴って、多くの企業が労働時間短縮に向かい始めた時期でもありました。

研究内容は「いわゆる労働の対価としての報酬に“技能の習得”を含めることはできるのか」というものでした。私は実態を調査すべく、労働時間に関してシェフや板前を目指す若者にインタビューをしました。その結果、「あまりにも過剰に労働時間を規制されると、一人前になるまでの期間が長くなるから迷惑だ」という声が多数ありました。過度な長時間労働は嫌だけど、適度には働きたいということでした。

ただし、これは単純にお金のために労働時間を長くしてほしいという希望ではなく、早く技術を磨きたい、一人前になって早く独立したいというのが本質的に求めていたところです。職場を“自己実現の場”と考えている労働者にとっては「労働の対価=技能の習得」という考え方はできなくはないということでした。

■高い給与や短い労働時間だけが報酬ではない

つまり、労働時間などの処遇以外にも報酬になり変わるものは存在しており、そこに不足感や不満があれば離職にもつながることがあるのです。どんなに給与が高く、休みが多くても、すべての離職を止めることはできないのです。

例えば、チームで働くことが好きな人が一人きりで仕事をすることに耐えられなくなって離職したり、業務は直接関係なくても人間関係が嫌で離職する場合もあります。人が職場に求めることは千差万別であり、働きやすさはそれぞれの価値観によって異なるのです。若手社員のホワイト離職もその一端と言えるでしょう。

■「残業をする同級生」に焦るホワイト企業勤めの若者

「ホワイト離職」に悩んでいるのは企業側だけではありません。

「自分の将来のためにもっと厳しい環境で働きたいです」

こう言って退職願を持ってきたのは新卒で入社して2年目になる藤山さん(仮名)です。入社した会社は残業も休日労働も全くなく、上司も先輩も優しく、人間関係も問題ありませんでした。藤山さんの話では、入社早々は帰宅時間も早く、ワークライフバランスも保たれた環境で働いていたそうです。そんな藤山さんが不安に思い始めたのは、年末年始に大学時代の同級生と会ったことがきっかけでした。

「自分はこのままでいいのだろうか……」

同級生と再会するまでの藤山さんは今の会社に大変満足していました。しかし、現状の情報交換をしたときに、今の仕事をイキイキと話す同級生を見て急に不安になってしまったそうです。その同級生は、残業も休日出勤もあり、上司もパワハラではないけれど、厳しく指導をされているということでした。ただ、そのことを「充実している」と表現する友人の瞳が輝いて見えたそうです。

残業や休日出勤を多くしているからといって、よりスキルアップするとは必ずしも言えません。藤山さんの会社でも、マナー研修や先輩によるOJTなど、しっかりとした社員教育を行っていたそうです。内容だけ聞くと何もやっていないわけではないのですが、「残業してまで熱心に仕事をしている同級生」と今の自分を比較して急に不安になり転職を考え始めたようです。

■「成長できる見通しが持てない」と退職を選ぶ

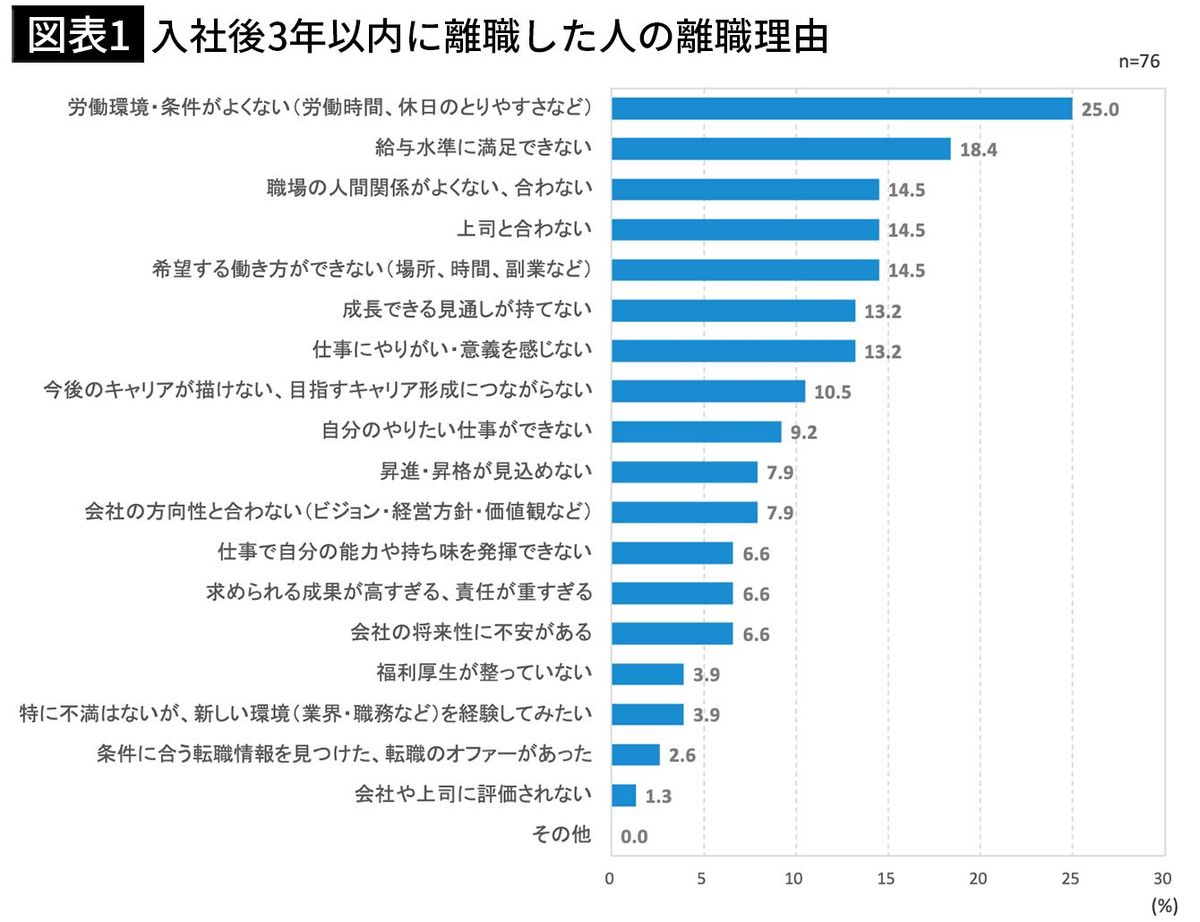

リクルートマネジメントソリューションズが2023年11月に発表した「新人・若手の早期離職に関する実態調査」によると、入社後3年以内に離職した人の離職理由で最も多かったのは「労働環境・条件がよくない」(25.0%)、次いで「給与水準に満足できない」(18.4%)、「職場の人間関係がよくない、合わない」「上司と合わない」「希望する働き方ができない(場所、時間、副業など)」(同率で14.5%)――でした。

その次に、「成長できる見通しが持てない」(13.2%)、「仕事にやりがい、意義を感じない」(13.2%)、「今後のキャリアが描けない、目指すキャリア形成につながらない」(10.5%)と続きました。

労働条件そのものではなく、自身のキャリアに不安を感じた離職理由が続いており、全体の約37%を占めていることがわかります。

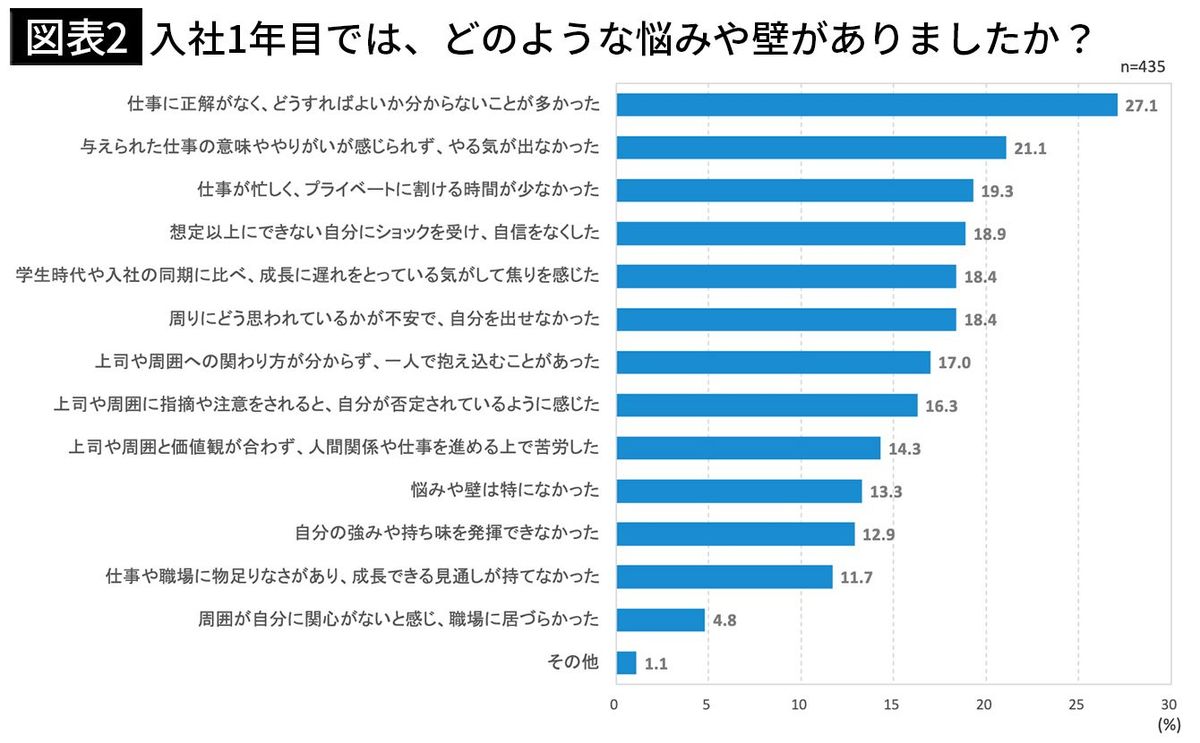

さらに、「入社1年目では、どのような悩みや壁がありましたか?」という問いに対しては「仕事に正解がなく、どうすればよいかわからないことが多かった」が27.1%で最も多く、「与えられた仕事の意味ややりがいが感じられず、やる気が出なかった」が21.1%と続きました。また、順位は低いものの「仕事や職場に物足りなさがあり、成長できる見通しが持てなかった」(11.7%)というものもありました。

このように、入社3年以内の若手社員にとっては、職場環境や労働条件も重要なポイントである一方で、やりがいや成長も重要なポイントであると言えるのです。

■「成長したい!」と思える職場づくりをする

「将来の見通しを示してあげてください」

私が社会保険労務士として冒頭の新井さんにしたアドバイスです。藤山さんの話だけ聞くと、あたかも「もっと仕事をさせればよい」「残業したいのならどんどんやらせよう」と考える方がいますが、それは誤解です。

むしろ長時間働くことで“やっている感”が出てしまうことのほうが生産性の低下や常態的な残業の要因となるので非常に厄介です。やるべきことは今の仕事がどのように会社や顧客、社会に関わっているのかなどを知り、仕事に意味づけをすることです。そして、それを積み重ねることにより「数年後の自分はどんな仕事をしているんだろうか」といった見通しを若手社員に示してあげることが重要です。

具体的には、手本となる先輩を身近に置いてモデルキャリアを見える化し「成長したい!」と思える職場にすることです。研修制度や計画的なOJTなど、「実際に成長できる」ことが期待できる職場であることも重要と言えるでしょう。成長した社員がその力を存分に発揮できる職場であることも必要です。力を発揮した社員がしっかりと評価される仕組みになっていることがやりがいに繋がるのです。

■新入社員は寛大な気持ちで育てる

一般的には、離職率10%は決して高い数値ではないので数字を気にする必要はありません。ただ、10%でも新卒社員に集中しているのであれば会社になんらかの原因が考えられます。初めて新卒採用をする企業にありがちなのが、受け入れる企業側に“新卒”という認識が薄く、新入社員を中途採用と同じように受け入れてしまうことです。

この場合は、会社説明会や面接でミスマッチがないようにすべての面接官で認識を共有したり、受け入れ側の先輩社員に対して研修をしてから新卒を配属するメンター制度を導入する方法などが考えられます。

新卒採用する会社には「うちの会社のために貴重な新卒というカードを使って入社してくれた」「まずは育てよう」という寛大な気持ちを忘れずに迎え入れてほしいと思います。

■「パワハラ」を恐れて指導ができない上司

もう一つのありがちな問題としては指導が挙げられます。

私がハラスメント研修の講師をしたときに、受講者として参加していた管理職の方から「パワハラが怖くて指導できません」という相談をよく受けました。「部下に仕事を指示したところ断られたので諦めて自分でやった」とのことで、その理由を聞いたところ「パワハラと言われたくないから」と話していました。

本来であれば業務指示なので上司として命令することは正当な権利です。その仕事が若手にとってスキルアップのチャンスであれば、その旨をしっかりと話すことによって残業してでもチャレンジしたかもしれません。

最近は気にいらないこと、耳の痛いこと、楽ではないことを言われると「それハラスメントです」という誤った認識が世の中にあふれているように感じます。結果として上司がそれを真に受けすぎて目標管理もできず、指導もできない状態になり、若手社員は成長できないという悪循環に陥っているのではないでしょうか。

■「叱らない」は指導とは言えない

最近は“叱る”から“褒める”指導へと変化してきています。これは決して間違っているわけではなく、むしろ時代に合わせた考え方で有効でしょう。ただし、肝心の“褒め方”を誤解している上司も少なからずいるようです。

指導方針として“褒める”を導入しているのですから、その成果が本人の成長に繋がっていなければなりません。指導方針を「叱る・怒る・わからせる・やらせる」などの言うことを聞かせる指導から、「傾聴する・承認する・支援する・交渉する」といった本人が気づき、行動変容を促す指導に変えているだけで、新人のスキルアップに繋げるという目的を忘れてはいけません。

これを理解していない上司は、「叱らない・怒らない・わからせようとしない・やらせない」という、指導とは呼べない行動を“褒める指導”と勘違いしてしまっているようです。

キャリアの見える化や目標管理、評価制度も必要ですが、同時に上司の指導力を鍛える研修もホワイト離職への対応策として有効でしょう。あくまでも目的は新人に業務の中でやりがいを見出してもらうことなので「残業させればよい」「本人のためだから過剰なノルマを与えて厳しくしよう」などと思っていると、単なるブラック企業と認識され、離職率が上がりますのでご注意ください。

----------

特定社会保険労務士

1972年4月、東京生まれ。2010年3月、明治大学大学院経営学研究科経営学専攻博士前期課程修了。経営学修士。特定社会保険労務士、傾聴アソシエ、採用定着士、ジョブオペ認定コンサルタント、仕組み経営コーチ、創業50年、550社を超えるクライアントを支援する社会保険労務士法人・大槻経営労務管理事務所の代表社員。採用、目標管理、評価制度、業務改善、経営仕組み化支援までHR全般を手掛ける。著書に『働きやすさこそ最強の成長戦略である』(青春出版)『規程例とポイントが見開き対照式でわかる就業規則のつくり方・見直し方』(日本実業出版社) YouTubeチャンネル「社労士大槻智之の働く現場のお悩み相談室」など

----------

(特定社会保険労務士 大槻 智之)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

退職代行サービスなんか使わなければ…GW明けに広告代理店を辞めた社会人1年目女性の「衝撃の現在」【FPの助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月7日 11時45分

-

会社を一度辞めた「出戻り社員」と残った社員が衝突するケースも、増加する「アルムナイ採用」のメリット・デメリットを解説

マイナビニュース / 2024年7月3日 9時34分

-

"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

-

「この資料じゃ使えない!」「仕事の優先順位がわかってない!」 心ない上司の言葉に新入社員が失意の末に

J-CASTニュース / 2024年6月29日 12時0分

-

新卒入社ですが、毎日「終電帰宅」です。退職を考えていますが、貯金がないので「失業手当」をもらえるまで最低1年は我慢すべきでしょうか? 営業部で残業は多めです…

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月28日 5時0分

ランキング

-

1〈最低賃金1054円に〉過去最大増なのにパート、アルバイトから大ブーイングのワケ「扶養控除ライン据え置きはオフサイドトラップ」「政治家の報酬だけは世界トップクラスだけど、賃金はオーストラリアの半分」

集英社オンライン / 2024年7月26日 18時56分

-

2土用丑のうなぎで嘔吐=京急百貨店

時事通信 / 2024年7月26日 19時32分

-

3赤字続きのミニストップ、逆転を狙う新業態は「コンビニキラー」? まいばすけっとに続けるか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月26日 6時15分

-

4「ジェネリックにしますか?」と薬局で聞かれましたが、「新薬」にしました。これって損ですか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月26日 8時40分

-

5タワマンで迷子、自分の部屋に帰れない…年金月25万円の69歳父が母と肩を寄せ合い暮らす「子供部屋」に唖然【FPの助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月26日 11時45分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください