4歳の女児の命を奪ったのはだれなのか…「1人きりで産み、育てる女性」が救われない根本原因

プレジデントオンライン / 2024年5月21日 7時15分

■母と娘の4人暮らしは長くは続かなかった

母親は、アパートの浴室でひとり出産するとき、激痛とともに膣から押し出されてくる三女の頭部をそっと手で支えて落下から守ったという。8日後、自ら運転する車で約600キロ南下し、九州の熊本市にある赤ちゃんポスト(「こうのとりのゆりかご」・医療法人聖粒会慈恵病院運営)に生後間もない娘を預けた。

その後、母親は長女・次女と暮らす自宅に三女を引き取ることを希望した。「三姉妹」を育てることへの憧れがあったと裁判で語っていたが、「母1人、娘3人」の生活は長くは続かなった。

“異変”があったのは、三女が母親のもとで生活を始めてわずか6日目、2021年4月1日のこと。桜がほころぶ4月は新入園や新入学の季節だ。ところが母親は、2歳になった三女の保育園入園式を無断で欠席した。保育園への通園は、母親が三女を引き取るために、児童相談所が母親に課した「条件」のひとつだったにもかかわらずだ。

本来なら晴れがましいはずの入園式を連絡せずに欠席する。母親のとったこの行動は、今になってみると、無言の悲鳴のように迫ってくる。母親は三女を引き取った直後すでに絶望していたのではなかったか。

その約2年2カ月後、2023年5月25日深夜、三女は心肺停止状態で救急搬送され、翌日に1600日足らずの人生を閉じた。

■裁判では触れられなかった行政の責任

三女への暴行による傷害致死罪に問われた母親の裁判は、2024年3月8日に終結した。判決は実刑6年。母親は控訴せず、1審判決が確定した。

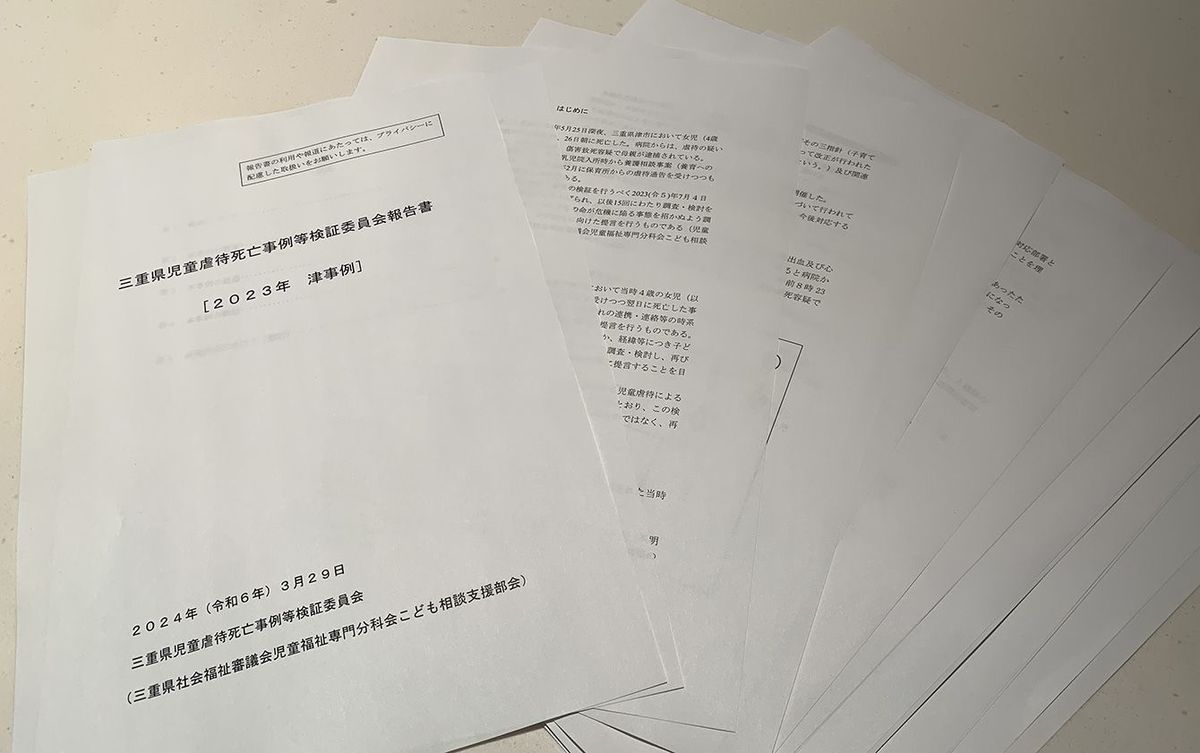

判決から約3週間後の3月末、三重県が設置した検証委員会は一見勝之知事に22ページからなる検証報告書を提出した。

検察はもとより、弁護側さえ母親の孤立出産の背景にも行政責任にも触れることなく裁判が展開したことは、すでに伝えた通りだ(第1回、第2回)。

対する検証委員会は、母子と関わる立場にあった行政の5つの機関、すなわち、三重県児童相談所、津市虐待対応部署、児童家庭支援センター、保育園、モニター事業者(津市から受託して家庭訪問や関係部署への聞き取りを行う)にヒアリングを実施。5機関が把握していた状況と、母子に対して行った支援、行わなかった策を、時系列で整理した。

報告書はウェブ上で公表されているので、ぜひ読んでみてほしい(三重県児童虐待死亡事例等検証委員会報告書)。

■「自分の子どもと実感できない」

母親は三女との関係に悩んで、SOSを出していた。それも、1度ではない。2度、3度と彼女は言葉にして伝えていたのだ。引き取った4カ月後の2021年8月、母親の相談にのる役割だった児童相談支援センターは、母親との対話をこう記録している。

同年10月には、複数の部署が、誰も三女の姿を1カ月以上確認していない事実を共有している。半年足らずですでに母子の生活は破綻していた。同月、久しぶりに登園した三女の足には立てないほどのかぶれがあった。姉の次女は「鬼がやってきてやった」と言い、母親は「ベッドから落ちた」と説明し、保育園が2人の説明の違いに違和感を持ったことがうかがわれる。

同じ月、母親は再び「ママと呼ばないことなどが気になっている」と児童家庭支援センターの担当者との電話で打ち明けている。

年が開けて2022年2月、三女の顔と耳に痣を発見した保育園が、児相への虐待通告に踏み切ると、母親は家庭という密室に三女を囲い込むようになる。断続的だった登園は2022年7月以降完全に途切れた。そして2023年5月に死亡したとき、三女の体重は激減していた。その間、社会から断絶された家の中で女児がネグレクトされていった経緯は裁判で明らかになった(第1回で詳述)。

■年度末の多忙を理由に引継ぎが行われず

5つもの部署が子どもの身に迫った虐待を知っていながら、なぜ放置することになったのか。検証委員会は関係者へのヒアリングにより、組織構造にもとづいた原因を突き止めた。

本件は、家庭復帰した2歳2カ月までは児童相談所が、家庭復帰以降は津市が主責任部署だったが、主責任部署が児相から津市へと切り替わった2021年3月末、児相と津市の間での引継ぎは行われていなかった。

本来なら児相と津市の虐待対応部署、そして、関係する家庭児童支援センター、保育園、モニター事業者(津市からの受託により家庭訪問をする)が一同に会して引継ぎケース会議を行うはずだった。しかし、人事異動のある年度末だったために、業務の忙しさと対処時期が重なり、開催は見送られたという。

また、三女が家庭復帰した時点で児相は措置解除をした判断についても、半年ほどをかけてゆるやかにフェードアウトするべきだったと報告書は指摘した。

■「この人に子育ては難しい」とわかっていたのに…

乳児院から家庭に戻った三女は津市、児童家庭支援センター、保育園に見守られながら育っていくことになる。ところが、扇の要がきまらないまま、複数の部署がバラバラに母子を心配し、どこまで責任を持って関わったらいいのか不安を抱えながら、踏み出すことをせずに2年2カ月が漫然と過ぎていった――。そのように読み取ることができる。

さらに、未受診で多産だった母親が、上の子2人の養育についても問題を抱え、児相との関わりがあったことがわかった。三女を出産する前から、児相は母親による養育に困難があることを把握していたのだ。

その母親が三女を赤ちゃんポストに連れて行った事実が熊本市の児童相談所から三重県児相に伝えられると、三重県は三女を一時保護して熊本市に保護を委託。2週間後には家庭訪問して母親と面談をしている。なのに、この作業を経ながらも、三女について独立したケース記録は作成されていなかった。三女は養育に困難のある母親のもとに生まれた。だが、行政から注意深く関心を持たれることはなかった。

■母親と行政との間に信頼関係ができていなかった

「しかし、いちばんの問題は、行政が孤立出産を軽く見たことでしょう」

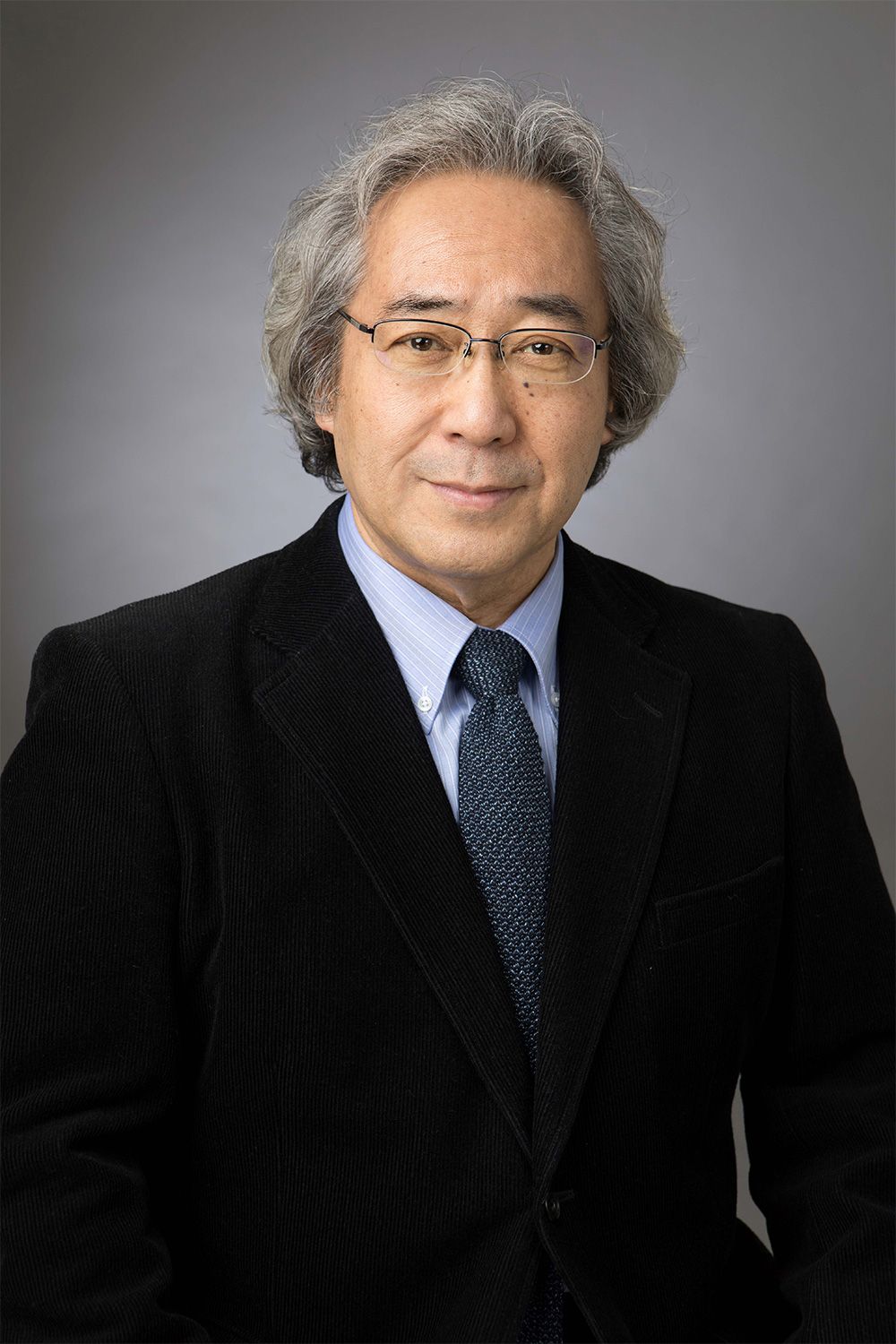

検証報告書が公表された翌4月、検証委員長を務めた神戸学院大学法学部教授の佐々木光明氏(専門は刑事法)は筆者の取材に対し、このように振り返った。

佐々木氏は別の検証委員とともに2023年12月、熊本市の慈恵病院を訪問。「こうのとりのゆりかご」がどのように母子を受け入れているのか、病院から説明を受けたという。

「母親が預け入れに来院した当時の様子についても、接触した慈恵病院新生児相談担当の責任者の方から話を聞きました。預け入れた理由について、経済的な困窮に加えて、児相に怒られる、児相に上の子をとられると話していたようです。これらの言葉からは、こうのとりのゆりかごに預け入れる前から彼女と行政の間に信頼関係ができていなかったことがわかります。

私も実際にこうのとりのゆりかごの前に立ってみて実感したことですが、あそこまで赤ちゃんを連れて行ったことがどれほど差し迫った行為だったか、もっと多角的に彼女の背景を分析して理解しなくてはならなかったと思います」

■孤立出産したことを両親に打ち明けられず

母親はこうのとりのゆりかごに預け入れたその場で「ゆっくり考える時間がほしい」と話し、三重県に戻った。そして翌日、「自分で育てたい」と、電話で個人情報を開示していた。2週間後、三重県の児相が自宅アパートに面会に訪れ、三重県の乳児院への措置移管と、いつ家庭復帰させるかに向けた話し合いが始まっている。

児相は三女が母親のもとに戻るための条件として、自ら育てたいとの意思を重視し、経済的状況の確認、そして三女の出産のことを母親の両親に話し、子育てについて両親の支援を受けること、三女を保育園に通園させること、などを示した。

だが、孤立出産した事実は、両親との間に妊娠を打ち明けられる関係がないことを意味する。この条件付けには母親が複数回孤立出産したことへの考慮が抜け落ちていた。さらに、条件が揃うまで母親は三女との面会を制約され、乳児院で初めて面会できたとき、実に1年5カ月が経過していた。

「この条件付による制約が母子間の愛着形成を阻害し、その結果、母親は何度も『自分の子だという感覚がない』と児童家庭支援センターの担当者に訴えていました。母親とお子さん、双方にとってあまりに酷な条件だったというほかはない」(佐々木氏)

■「困難を抱える女性」を救うことはできるか

検証報告書発表の翌月、2024年4月、困難女性支援法が施行された。家庭をはじめとする人間関係に孤立し、経済的に困窮するなど、社会的リソースを持たず困難な状況に追い込まれている女性を支援することを目的とする。

東京・歌舞伎町の「トー横」や大阪・ミナミの「グリ下」といった歓楽街で、全国から集まった若年女性が心身の危険な状態に置かれている問題が明らかになっている。彼女たちの多くは家庭に安全な居場所がなく、オーバードーズやホストクラブへの過剰な売掛金の清算のために違法風俗を強制されるなどしている。こうした女性の孤立防止を目的に、議員立法によって成立した。

翻って、この事件の母親が妊娠した具体的な経緯について検証報告書は触れていないが、母親は複数回の妊娠と孤立出産をしていた。もう1人の当事者である男性からも親からも助けを得られていない。少なく見積もっても、1人で妊娠期の不安に耐え、1人で出産の恐怖を乗り越え、1人で育児に奮闘した女性を、これ以上孤立させないための支援は必要だった。

■新法が機能するかどうかは自治体次第

筆者は2023年7月、三重県と津市の複数の関係部署に取材した際、孤立出産後の女性について一切のケアが行われていなかったことを知った。出産の恐怖に1人で立ち向かった母親の身体の傷とトラウマについて、関連する行政部署の行政官が母親の治療の必要性を発想しなかったことに衝撃を受けた。

行政官は法律に基づいて行動するといわれるが、児童福祉法に「特定妊婦」が定義されて15年が過ぎた。本件の母親は特定妊婦の支援からも見落とされた人だ。

困難女性支援法に話を戻そう。新法はこのケースのような女性の支援に根拠法として機能するのだろうか。売春防止法について長年研究し、新法の立法化に向けた活動にも携わった、法学者の戒能民江氏は課題を次のように指摘した。

「この法律は1956年に施行された売春防止法に前史があります。国策として売春が認められた敗戦直後から現在まで、女性が社会の中で弱い立場に追いやられるという構造的な差別の問題は変わらず続いています。しかも状況は、親子間の問題、経済的貧困、性被害など、複合的でより見えにくくなっています。

この法律ができたことで若年女性の予期せぬ妊娠や孤立出産の問題にも目を向けていかなくてはならないということになりました。その意味ではこの法律が施行されたのは喜ばしいこと。ただし、予算配分をはじめ運用の裁量は各自治体に委ねられています。自治体がこの法律をどう生かせるかが課題です」

■1人で産み、死なせたのは母親だけの「罪」なのか

「ベイビーボックスに子を託す前になぜ中絶しなかったのか」と問う女性警察官。

「その言葉をこの子に向かってあなたは言うことができるのか」と食ってかかる若い母親。

映画『ベイビー・ブローカー』(是枝裕和監督)のあるシーンだ。

翻ってこの事件の母親に対しても、「育てられないのならなぜ中絶しなかったのか」とバースコントロールの責任を責める人たちがいる。だが、母親は、1人で産んだ女児を守ろうと赤ちゃんポストまで運んだ。

その極端な選択には何らかの神経発達の特性の影響は考えられるのではないかとも思えるが、それでも勇敢な人だった。その彼女が自分で育てたいと翻意し、その1600日後に三女を死に至らしめたのは、果たして彼女だけの責任だろうか。

彼女の勇敢さを称え、心身の傷の治療を勧め、彼女の置かれた状況の理解に努め、ともに悩み、支える存在が欠如したことこそが、三女を死に至らしめた根本の原因ではなかったか。

■母親も子どもと一緒に成長していくもの

生まれてきた命が1日1日をつつがなく育つ過程では、多くの場合、心身を砕いて世話をする役割を母親が担う。だが、産んだ女性はすぐに育てる技術を身につけているものではない。ひとつひとつ、慣れない行為を繰り返しながら、赤ちゃんとの生活に慣れ、覚えていく。親になることはたった1人ではほとんど不可能だ。赤ちゃんへの献身を周囲の他者からねぎらわれ、大切にされて初めて、産んだ人は赤ちゃんとの生活を肯定でき、少しずつ親になっていく。

三重県の一見勝之知事は4月、検証報告書を踏まえて児童虐待の再発防止策を発表した。その内容は、朝日新聞(4月11日)によると以下の通りだ。

■孤立する親への支援が、虐待防止につながる

だが、虐待の危険に脅かされた子どもの隣には、孤立した母親や父親がいる。孤独な親に歩み寄り、語りかけ、心の重荷を軽くする支えとならない限り、親による虐待を防ぐことはできないのではないか。責めるのではなく、親の孤独のわけを知ろうとすることこそが虐待の防波堤であることを、この事件は私たちに教えている。注意深く接するべき対象は、親なのだ。

検証委員会の委員長・佐々木氏は、報告書を提出した際、三重県に、「こうのとりのゆりかご」を運営する慈恵病院の蓮田健理事長を招聘したシンポジウムの開催を提言したという。孤立出産の問題を学ぶことは、孤立出産の虐待リスクはもとより、周産期に関する孤立女性の困難を知るうえで重要だからだ。これは三重県だけに限った課題ではないと佐々木氏は言う。

最後に、孤立出産が食い止められたひとつのケースを紹介したい。福岡市在住の女性は過去に孤立出産の経験があった。新たな妊娠にあたり、今回も1人で産むつもりだと、女性は上の子が通う保育園の保育士に打ち明けた。

保育士は理事長、園長と話し合い、熊本市の慈恵病院に相談をした。蓮田真琴新生児相談室長は保育士から状況を聞き取り、保険証の復帰手続きや地域の保健師、病院との連携など、具体的に助言。保育士が女性に情報を伝え、説得を続けた結果、受診につながり、女性は無事に地域の病院で出産することができた。赤ちゃんは保育園に入園し、元気に育っている。

なお、この保育園は「子どもとその家族が、今よりもっと幸せに暮らせますように」を運営理念に掲げる。親、とくに母親の支援に力をいれてきた歴史がある。

----------

ノンフィクションライター

熊本県生まれ。「ひとと世の中」をテーマに取材。2024年3月、北海道から九州まで11の独立書店の物語『本屋のない人生なんて』(光文社)を出版。他に『真夜中の陽だまり ルポ・夜間保育園』(文芸春秋)。

----------

(ノンフィクションライター 三宅 玲子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「母親に殺される赤ちゃん」を救いたい…熊本市の慈恵病院が日本で唯一の「赤ちゃんポスト」を運営する理由

プレジデントオンライン / 2024年6月29日 17時15分

-

【フローレンス】保育園での「こども食堂」が地域子育て家庭支援への高い効果を実証

PR TIMES / 2024年6月28日 15時15分

-

「匿名容認か」と熊本市に質問状 赤ちゃんポストの慈恵病院長

共同通信 / 2024年6月19日 17時35分

-

実名化が前提なら「存在否定」 熊本ゆりかご、市側に反論

共同通信 / 2024年6月13日 20時20分

-

実名明かせる環境整備を 熊本ゆりかご、市専門部会

共同通信 / 2024年6月5日 19時7分

ランキング

-

1【ダイソー】人気爆発で品薄だけど…「スイカバー」が作れるシロップはコスパ最高! 作って食べてみた

オールアバウト / 2024年7月4日 21時15分

-

2なぜ免許証とマイナカード「24年度末」までに一体化? 紛失したら運転できない? 国民にメリットあるのか

くるまのニュース / 2024年7月4日 9時10分

-

3寝るときにエアコンが欠かせません。電気代が安いのは「冷房」と「ドライ」どちらでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月4日 2時0分

-

4ミラノ風ドリア「480円→290円」で売上数3倍…創業者が「サイゼリヤの料理は、まずくて高い」と語る深い理由

プレジデントオンライン / 2024年7月4日 8時15分

-

5定年後に、見落とすと厄介な出費「3選」とは?

オールアバウト / 2024年7月3日 21時40分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください