「周りのことを考えなさい」と言われて育った日本人…「どうぞご自由に」と言われフリーズする理由とその末路

プレジデントオンライン / 2024年5月21日 18時15分

為末 大元陸上選手、Deportare Partners代表元陸上選手、Deportare Partners代表 1978年、広島県生まれ。スプリント種目の世界大会で日本人として初めてのメダルを獲得。五輪はシドニー、アテネ、北京の3大会に連続出場。2012年に現役を引退。現在はスポーツ事業を行う。

■アスリートにわがままな人間が多い理由

アスリートは概して、わがままな人間が多いと思います。自分の体から最大のパフォーマンスを引き出すことが最大のミッションであるため、それを中心に生活するからです。

オリンピックでも活躍したある短距離走者は、突然スケジュール変更をすることで有名でした。目標のレースに向けてトレーニングする中で、選手は自分の調整に役立つような競技会を自分で決めて出場登録します。しかし、彼は当日になって何らかの違和感があると、すぐ出場を取りやめてしまうのです。

トップ選手が急に出場を取りやめると、レースに関わるいろいろな人に影響が出ます。だから客観的に見ればわがままなのですが、こういうことができないとトップレベルでは結果が出せません。体のコンディションが刻々と変わっていく中で、出場を約束したかしてないかには関係なく、「今日はこうなんだ」と自分の感覚を優先する。自分の感情をちょっとでも抑えると、それがパフォーマンスに影響してしまうんですね。

半面、アスリートは競技以外の部分――たとえば食生活や恋愛の欲望は極端に抑圧しています。だから禁欲的に見えつつ、勝利に関するところではものすごくわがままという、ちょっと歪んだ状態と言えるかもしれません(笑)。

■わがまま以前に自分は何をしたいのか

そんなアスリートの世界から見ると、多くの日本人はわがままに生きにくい、言い換えれば自己を解放しにくい世界で生きているように感じます。しかも、実際にわがままにふるまう以前に、自分のしたいこととはそもそも何なのか、あまりよくわからなくなっているのではないでしょうか。眠りたいときに眠る、食べたいときに食べるような日常の中に潜んでいる欲望は解放できても、「本当はこの仕事がしたかった」「人生で一度あの国で暮らしてみたかった」のような、心からの願望・欲望を認識する機会が少ない気がするのです。

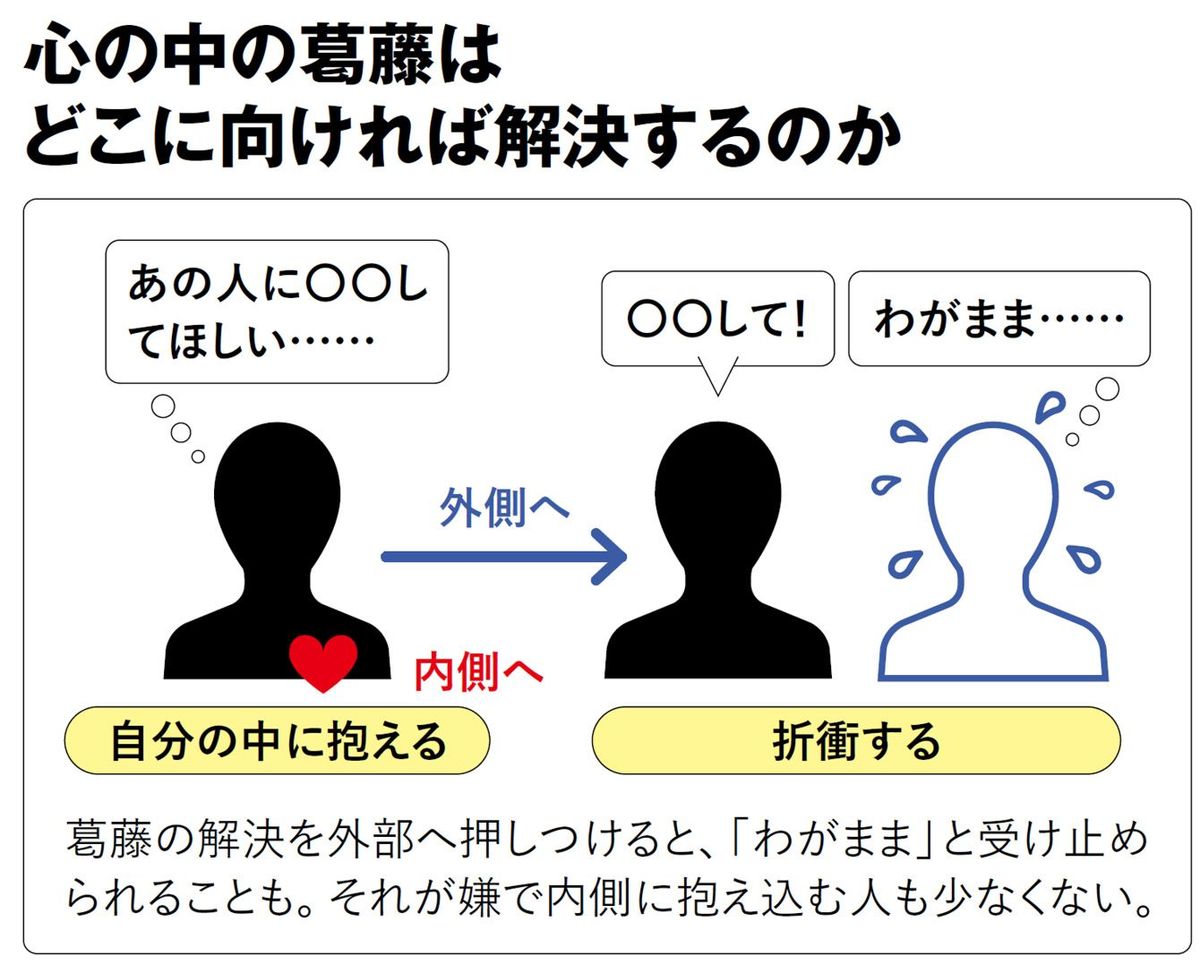

これは子供のころから、「周りのことを考えなさい」と言われて育ってきたことが一因にあるのではないかと思います。お気に入りのおもちゃで遊んでいるときに他の子から「貸して」と言われたら、貸したくなくても「いいよ」と渡してあげなくてはいけない。他人の気持ちを考える日本の文化は素晴らしいものです。一方で自分の欲求と他者や社会の要求が一致しないとき、折衝すると「わがまま」と思われることを恐れて、自分の内側に葛藤を抱え込むくせを多くの人が身につけてしまっています。「みんなは何を考えてるんだろう」と気にするあまり、「自分は何がしたいんだろう」という自問自答が弱い。だから、いざ自由にどうぞと言われたとき、多くの人が「さて、自分は何がしたかったんだっけ」と戸惑ってしまうのです。

人生の後半戦に入ると、人は自分が社会のために生きているのか、それとも幸せになるために生きているのかを考えるようになります。「このまま自分を抑圧して、幸せを感じることをないがしろにしていいのだろうか」と疑問を抱く瞬間がふと訪れるのです。

そして、年を重ねると抑圧し続けていくことの弊害が大きくなるように思います。抑制力が弱くなって、ストレスが他者への嫉妬や攻撃につながったり、自分と同じような自主規制を他人に強いたりする人もいます。自分で自分の自由を奪った分だけ、他人の自由も奪いたくなってしまうのかもしれません。こうした弊害や、自分の中に溜め込んだ葛藤とどうやって折り合っていくか。それが多くの日本人にとって、人生後半の大事なテーマになるような気がします。

感情を抑圧している方に伝えたいのは、「自由に生きても、思ったより世の中は壊れない」ということです。一人の力はそこまで大きくないし、あなたが思うほど人は他人のことを気にしていません。

そしてもう一つは、多少わがままに生きて、ストレスを内側に溜めないほうがいいということです。溜めた結果、何らかの形で爆発したり、他人に対して攻撃的になったりすることが一番よくありません。自分のわがままを完全に封じるのではなく、ときどき小出しにしたほうが、自分にとっても社会にとってもプラスになることが多いのではないでしょうか。

■なぜか許される長嶋茂雄に学ぶ

それでは自分のわがままを少しずつ出していくには、どうすればいいのでしょう。

わがままの出し方としてもっとも好ましい形は、「無邪気」です。私が思い浮かべるのは、長嶋茂雄さん。自分のやりたいことを進めようとするときにも、どこか可愛げがあって、なぜか許してしまう。周囲の人は迷惑に感じるどころか、長嶋さんのわがままに触れることで幸せな気持ちになっていると予想します。天賦の才だとは思うのですが、ちょっとした可愛げを交ぜながらわがままを出すということは、年齢を重ねるほど大事になるはずです。

とはいえ、意識して可愛げを出すというのも難しい話です。そこで私の考える方法が、「主観的・感情的な意見をすぐに出す」です。たとえば、9人が賛成している議題に自分1人が反対するようなとき、「それは反対です」と言うかわりに、「何となく、それは嫌だなあ」と感情を表明する。根拠などは後回しにして、とっさに主観的な意見を言ってしまうのです。

大人になるプロセスの中で、多くの人は自分の主観的・感情的な意見を、客観的・論理的に言い換える練習をしてきています。「嫌だからやりたくない」と言うと子供っぽく見られるから、あれこれ根拠を探して難癖をつけたり、やりたくないだけのことを「こういうデメリットがあって……」と説明したりする技術ですね。

ですから、瞬間的に生まれる純粋な感情をロジックで固めてしまう習慣を、一度取り払ってみるといいのかもしれません。「このほうがメリットがある」のような論理的な主張ではなく、「だってこっちのほうが楽しいじゃん」と言えるようになれば、周りの人は共感して、可愛げを感じてくれる可能性が生まれます。

まずは胸に浮かんだ「嫌だ」「楽しい」「嬉しい」という瞬間的な感情を、そのまま口に出す練習をしてみましょう。周囲が気になるのであれば、その感情を自己認識するだけでもいい。「自分が感じていることをすぐ言葉にするのは、大人のやることじゃない」という考えが固まって、認識すらできなくなっている人もいるからです。

■本音でトークしながら自分の考えを客観視できる場所が大事

一方で、最近は思ったことを表明することのリスクが高まってもいます。SNSでの何気ないつぶやきが、思いもよらない炎上に発展するケースが増えました。わがままな言動はたいてい「不適切」とスレスレですから、パブリックな場所でいきなり出すのはちょっと難しいかもしれません。

そこでおすすめしたいのは、信頼できる友人と個人的な意見を自由に出しても大丈夫な場所をつくることです。私自身、そこではなんでも言ってよく、話した内容はお互い外に出さないクローズドな集まりにときどき参加しています。

そういう場所で話していると、偏った考えは意見されたり注意されたりするので、「このくらいの主張なら社会に許容される」といった、わがままの適切な出し方が学べます。重要なのは、本音でトークしながら自分の考えを客観視してみることです。「自分は常に正しいし、考えを変える気はない」と声高に主張するだけでは意味がない。自分の漠然とした感覚を言葉にしていくことで考えを整理すれば、よりバランスのいいものの見方に気付いて、考え方や言い方が変わってくるかもしれません。可能であれば、性別や年齢が違う友人に対して、本音で話すのがもっとも効果的でしょう。価値観が異なることが多いので、自分の意見が世間に受け入れられるのかどうか、理解が促されるからです。

ある言葉や行動がわがままだと認識されるということは、その言動が不適切だったり、社会規範から外れたりしている可能性があります。となると、やはり多少なりとも他の人に迷惑をかけたり、誰かを傷つけたりしてしまうことはどうしてもありえます。そういうとき、迷惑をかけたりかけられたりすることに、ある程度は寛容であるほうがお互い幸せになれるはずです。

私が一時期暮らしたアメリカでは、健康に気を使うことが社会的階層と結びつけられる文化が醸成されていました。文化度や知的レベルの高い人たちが、体に悪いものを食べたりお酒を飲んで酔っ払ったりしている人たちを見下す風潮があったのです。それこそハイウエーを隔てて、社会的階層が異なる集団が住み分けされているような世界が存在しました。

しかし、そういった分断があると、社会は健全な方向には向かいません。そうならないためには、「それがあなたの選択なら、それはそれでいいんじゃない?」という寛容な態度が求められる気がします。

■イノベーションは個人の都合で生まれた

わがままは人間らしさでもあります。社会規範にしっかり従って、求められる基準で動くというのは、AI(人工知能)が一番得意とする領域です。「では、人としてのあなたにしかできないことは何か?」という問いを立てたとき、自分個人にしかできないことは、やっぱりどうしてもわがままな性質を伴うわけです。「私はこれをやりたい」「これが好きなんだ」といった欲望が、多少なりともむき出しにならざるをえない。

これまでビジネスにおいて官僚的なオペレーションやマネジメントの能力が高いことが、プロフェッショナリズムの源でした。でも、そこはAIやアルゴリズムに任せたほうがよくなっていくかもしれません。そのとき、「あなたができることは何ですか」と、個人の意思や存在価値が改めて問われるようになる。今はちょうどその転換期にいるような感じがします。

そもそもイノベーションは、個人のわがままから生まれてくることが多かったはずです。「社会のために」という理屈が後付けされることもあるでしょうが、最初は「だってこっちのほうがいいじゃない」「自分はこんなのは嫌だ」といった個人的な欲望が出発点だったに違いありません。

飛行機だって、発明した人は「人類のために」ではなく、空を飛んでみたいというわがままな欲望からスタートしました。あるいは公民権運動のリーダー、マーティン・ルーサー・キング牧師の有名な演説も、「I have adream(私には夢がある)」から始まります。そうした個人のわがままが公共性を帯びたとき、ビジョンと呼ばれるようになるのではないでしょうか。

もちろん、みんながわがままを好き放題にエスカレートさせていけば、社会での軋轢が強くなって弊害が大きくなるでしょう。しかし、多くの人がわがままを我慢している日本社会では、自分や他人のわがままにみんなもう少し寛容になって、自分の欲望に忠実に生きたほうがいいのかもしれません。そうすれば、社会が活性化されてイノベーションも生まれ、全体の幸福度が上がると私は思っています。

※本稿は、雑誌『プレジデント』(2024年5月31日号)の一部を再編集したものです。

----------

元陸上選手・Deportare Partners代表

1978年広島県生まれ。スプリント種目の世界大会で日本人として初のメダルを獲得。五輪はシドニー、アテネ、北京の3大会に連続出場。2012年に現役を引退。男子400メートルハードルの日本記録保持者(47秒89/2023年9月現在)。現在は執筆活動、身体に関わるプロジェクトを行う。著書に『諦める力』(プレジデント社)、『為末式かけっこメソッド 子どもの足を速くする!』(扶桑社)、『為末メソッド 自分をコントロールする100の技術』(日本図書センター)、『ウィニング・アローン 自己理解のパフォーマンス論』(プレジデント社)など多数。最新刊は半生の学びをまとめた集大成『熟達論 人はいつまでも学び、成長できる』(新潮社)

----------

(元陸上選手・Deportare Partners代表 為末 大 構成=川口昌人 撮影=小田駿一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「他人の意見が気になって決断できない人」がやりがちな脳の使い方

PHPオンライン衆知 / 2024年7月2日 11時50分

-

ボケ防止には「匿名でネットに書き込み」は悪くない…脳神経内科医が「高齢者こそSNSを使うべし」というワケ

プレジデントオンライン / 2024年7月2日 10時15分

-

「光る君へ」渡辺大知、人生初の推しはSMAP 「推しは生きる力になる」

シネマトゥデイ 映画情報 / 2024年6月23日 20時50分

-

態度がでかい人の特徴と上手な付き合い方3選

KOIGAKU / 2024年6月22日 18時3分

-

深く関わってはいけない人の5つの特徴と対処法

KOIGAKU / 2024年6月13日 18時3分

ランキング

-

1【ダイソー】人気爆発で品薄だけど…「スイカバー」が作れるシロップはコスパ最高! 作って食べてみた

オールアバウト / 2024年7月4日 21時15分

-

2なぜ免許証とマイナカード「24年度末」までに一体化? 紛失したら運転できない? 国民にメリットあるのか

くるまのニュース / 2024年7月4日 9時10分

-

3スーパーでまとめ買いしたお肉→「そのまま冷凍庫」はNG!?理由に「知らんかった」ネット驚愕 ニチレイフーズオススメの方法は

まいどなニュース / 2024年7月3日 12時8分

-

4寝るときにエアコンが欠かせません。電気代が安いのは「冷房」と「ドライ」どちらでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月4日 2時0分

-

5「手取りはほぼゼロに」定年後、再雇用を選んだ64歳の苦い思い出。現在は田舎に移住して「大満足」

日刊SPA! / 2024年7月4日 8時52分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください