あなたの話がわかりにくいのはこれが原因だった…だらだら長く話してしまう人が必ず使っている3文字の言葉

プレジデントオンライン / 2024年5月31日 9時15分

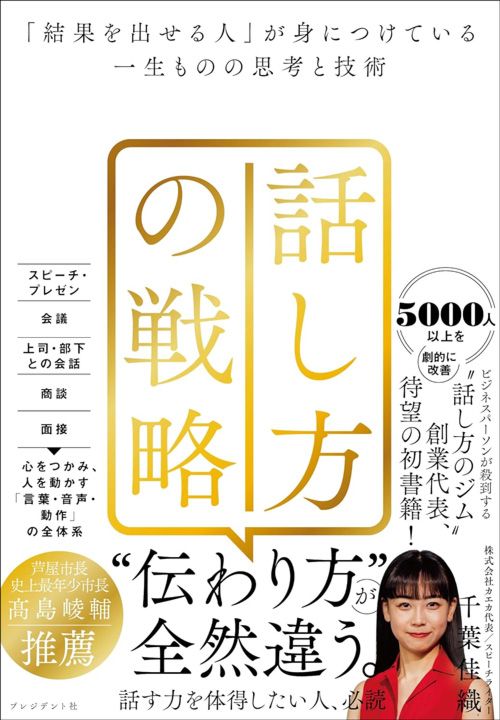

※本稿は、千葉佳織『話し方の戦略 「結果を出せる人」が身につけている一生ものの思考と技術』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

■話し言葉は「音」でできている

話し言葉は、音声情報として伝わるものです。

話し言葉と対照的な関係にある「書き言葉」が「文字」として読み手に届く一方、話し言葉は「音」で聞き手に届きます。

音には形がありません。

書き言葉の場合は、一定の時間をかけて文章が形成され、あとからでも振り返ることができます。私がいま書いているこの言葉はいつでも読み返すことができますが、話し言葉は、基本的には時間とともに消えてなくなります。

■「話す」行為はシビアなコミュニケーション

話し言葉のアウトプットは時間とともに消えていく。

つまり「話す」とは、瞬間的に言葉の解釈をしなければならない、とてもシビアなコミュニケーション形態なのです。

また、書き言葉の場合は、いちど書いたものをあとから削除したり加筆したりすることが可能ですが、話し言葉の場合はいちど言ってしまえばそれを取り消すことはできません。

よく、失言をした政治家が「発言を撤回します」と釈明することがありますが、本人が撤回宣言をしたとて、「言った」という事実はずっと残り続けます。

■みんな「話す」という行為を誤解している

このような特徴を理解すると、世の中は「話す」という行為への誤解であふれていることに気がつきます。

もっとも多いのは、「自分が話したことは全部相手に記憶してもらえている」という思い込みです。

音声として流れ、時間とともに消えてなくなる情報を、聞き手が一字一句覚えているわけがありません。

■「話したことを全部覚えてもらっている」という思い込み

にもかかわらず、話す側は自分の話した一字一句がすべてきれいに覚えられていると思いがちです。そうして、次々に言いたいことを言い足してしまう人がいるのです。

これが、話し手が情報量を詰め込みすぎて冗長な話になり、聞き手がなにも記憶できなくなる、といった事態を引き起こす理由となっています。

話し手はなにを話したか覚えていても、聞き手側はなにを聞いたか覚えていないのはよくあることです。

まずは、1対1だろうと、1対複数だろうと、自分が話した情報が「すべて相手の記憶に残っていると思わないこと」が重要になります。

■余計な情報をそぎ落とす

そして、なにも全部を覚えてもらう必要はない、と思考を転換しましょう。

その前提に立つと、余分な言葉や段落を思いきって削除したり、いちばん伝えたいことの記憶への定着を助ける言葉や表現を探していけるようになります。

そして、与えられた時間の中でどこを記憶してもらって、どういう印象を持ってもらうかという、戦略的な考え方ができるのです。

この点を見極めなければ、せっかく話しているあなたの時間も、聞いてくれている相手の時間も無駄になってしまいます。

■話し言葉では「一文の長さ」を短くする

このことをより一層実感してもらうために、「一文の長さ」を考える重要性について解説しましょう。

ここでいう一文とは「みなさん、こんにちは。」や「今日は、会社紹介をしていきます。」といった、話し始めから句点がつくまでを指します。

先ほどの時間と記憶の関係に立ち返るとわかりやすいのですが、この一文の長さが短いほど意味がわかりやすく、長いほど意味がわかりにくくなります。

例えば、次の文章を「音声」で聞くイメージで読んでみてください。

まずは一文が長くてわかりにくい例です。

いつまでたっても句点がつかず、どこに情報の区切りがあるのかわかりません。

前の文章を聞いているあいだに次々に新しい情報が重ねられるので、重要なポイントが理解できなかったり、最初のほうに聞いたことを忘れてしまったりすることで、全体の意味が理解しにくくなるのです。

文章で繰り返し読むとなんとなく意味はわかりますが、消えていく「音」として、着地点がわからないまま長時間にわたって話が続くと、記憶と理解が崩壊してしまいます。

■句点のたびに聞き手の理解が深まる

一方で、わかりやすく一文ごとに区切るとこのようになります。

こちらも音声で聞くイメージで読んでみてください。

4つの文章に分かれ、明確に一文が短くなりました。

ひとつの文章の情報量が厳選されることにより、句点がくるたびに内容が記録されていくような感覚を持っていただけると思います。

細かく文章を区切って一文ごとの時間を短縮し、句点のたびに理解の回数を増やしていく。

そうすることで、情報がわかりやすくなります。

■一文が長くなる「この口癖」に注意

そもそも日本では、書き言葉に比べて、話し言葉を学ぶ機会は多くありません。

「一文を短く」と聞くとあたりまえのように思えますが、じつはかなり多くの人がうまくできずに苦労します。

日常的な会議や面接の場面でも、一文が長くてわかりづらい話をしている人がとても多いのが現状です。

とくに、「ですが」が口癖になっている人は要注意です。本来「です。」と文章を区切るべき場面で「ですが~」と続けてしまうと、だらだらと話が長くなってしまいます。

話し言葉では、意識的に句点を入れて、一文を短くすることを心がけましょう。

----------

株式会社カエカ代表、スピーチライター

1994年生まれ、北海道札幌市出身。15歳から日本語のスピーチ競技である「弁論」を始め、2011年から2014年までに内閣総理大臣賞椎尾弁匡記念杯全国高等学校弁論大会など3度の優勝経験を持つ。慶應義塾大学卒業後、新卒でDeNAに入社。人事部にてスピーチライティング・トレーニング業務を立ち上げ、代表取締役のスピーチ執筆や登壇者の育成に携わる。2019年、カエカを設立。AIによる話し方の課題分析とトレーナーによる指導を組み合わせた話し方トレーニングサービス「kaeka」の運営を行う。経営者や政治家、ビジネスパーソンを対象としてこれまで5000名以上にトレーニングを提供している。2023年、週刊東洋経済「すごいベンチャー100」、Forbes「2024年注目の日本発スタートアップ100選」選出。

----------

(株式会社カエカ代表、スピーチライター 千葉 佳織)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

石丸伸二の前髪、蓮舫のユニセックス…“イメージ戦略”でも敗れた2人と、「脚組み」まで披露した巧妙すぎる小池百合子の差

文春オンライン / 2024年7月17日 11時0分

-

早くもネット民の"石丸離れ"が始まった…「トランプそっくり」の話法と有権者が読みとった"本性"

プレジデントオンライン / 2024年7月10日 10時15分

-

モテる男性は話し方が違う! モテる男性の口癖6つ

KOIGAKU / 2024年7月3日 18時3分

-

誰もが無意識に使いがちだが…実は人間関係にヒビが入りかねない「要注意ワード」【人気エッセイストが助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月30日 10時0分

-

お育ちのいい女性は知っている!職場で誰からも好かれる人の「話し方」 マスト7

OTONA SALONE / 2024年6月22日 8時0分

ランキング

-

1セルフレジで客が減る? 欧米で「セルフレジ撤去」の動き、日本はどう捉えるべきか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月18日 8時10分

-

2「レイバン」メーカー、人気ブランド「シュプリーム」を15億ドルで買収

ロイター / 2024年7月18日 8時34分

-

3東証、一時1000円近く下落 円高進行で輸出関連に売り

共同通信 / 2024年7月18日 11時58分

-

4マクドナルドが「ストローなしで飲めるフタ」試行 紙ストローの行方は...?広報「未定でございます」

J-CASTニュース / 2024年7月17日 12時55分

-

5申請を忘れると年金200万円の損…荻原博子「もらえるものはとことんもらう」ための賢者の知恵

プレジデントオンライン / 2024年7月17日 8時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください