「ただいまご紹介にあずかりました」は絶対ダメ…スピーチの達人が勧める"とっておきの語り出し"

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 9時15分

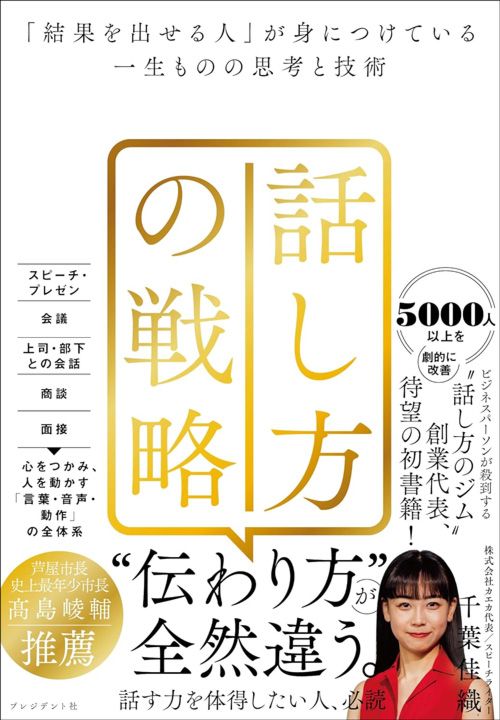

※本稿は、千葉佳織著『話し方の戦略 「結果を出せる人」が身につけている一生ものの思考と技術』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

■話し始めを工夫できると「伝わり方」が変わる

スピーチやプレゼンなど、場を与えられて「よーい、スタート」で話し始めるような場面ではとくに、話の出だしをどう工夫するかは重要なポイントです。

冒頭の部分の質を上げることができれば、聞き手の集中力を維持することができますし、良い第一印象を形成することもできます。

逆に、ありきたりで工夫のない冒頭は聞き手の離脱をもたらします。

さまざまなコンテンツがあふれ、時間の取り合いをする現代。たった数秒の「話し始めって普通こうだよね」という思考停止によって、せっかくの話す機会がとても残念でもったいない結果に終わってしまいます。

聞き手にとって興味を持ちづらい、惰性で時間が流れてしまうことの多い冒頭部分を生かしきり、話の目的に貢献するようなものにできれば、伝わり方はより一層精度を増していきます。

■最初に問いかけて話に引き込む

聞き手を惹(ひ)きつけるためにおすすめの「冒頭の工夫」をご紹介しましょう。

一方的に話さずに、双方向でコミュニケーションが取れるという点で優れているのが「問いかけ・呼びかけ」です。

問いかけと呼びかけには違いがあります。

問いかけは、「みなさんは××したことはありますか?」と聞き手の心に問いを立てる方法です。

■日本人の平日の平均話量は「6.1時間」

例えば、私が携わる「話し方トレーニング」サービスの営業資料ではこのような冒頭があります。

営業先からは、「うーん、難しいですね」と言われたり、「1週間で話している時間の合計ですかね……」などと言われたりします。

その後、「じつはこちらですが、日本人の平日の平均の話量なんです」と答えると、「ええ、そんなに多いんですね」と反応が返ってきます。

問いかけには、このように、やり取りを通じて双方が同じ内容に入り込んだ状態で話を進められるというメリットがあります。

■技術に溺れると聞き手に見透かされる

この冒頭は聞き手とコミュニケーションを取るうえで非常に便利ではありますが、注意すべき点もあります。

起こりがちなのが、「問いかけのあと、すぐに話し始める」という現象。

「みなさんは自分の話し方に悩んだことがありますか? 私はもともと……」などと、「?」のあとにすぐに話し始めてしまうと、聞き手が問いを反芻(はんすう)する時間がありません。

「ああ、工夫しようとして問いを入れただけだな」と見透かされ、むしろ飽きられてしまいます。

有効活用するには、問いを立てて話す目的に立ち戻り、問いに対して聞き手が考える時間を確保するようにしましょう。

■小泉進次郎が得意とする「問いかけ話法」

呼びかけは「みなさんは××したことはありますか? ××したことのある方は手を挙げてください」といったように、その場で聞き手にアクションを促す方法です。

呼びかけを行うと、聞き手は手を挙げたり、拍手をしたり、なにかしら行動が求められるため、話に飽きずについてきてくれる効果があります。

この方法を活用できているのが小泉進次郎さんです。

例えば、ある演説会場で制服を着ている人たちが目立っていると「この中に高校3年生はいるの?(挙手するジェスチャーをしながら)今回、初めて有権者ですよ」と、高校生が手を挙げたり、うなずいたりすることができる語りかけをしています。

彼は、その場の人たちとコミュニケーションを取ることで「来てよかった」「話が聞けて前向きな気持ちになれた」と感じてもらいたいという思いを持っているのでしょう。

問いかけや呼びかけは、とくに、自分の話に興味を持ってもらえていないのではないか、と不安に思うことが多い人にもおすすめの方法です。

■おもしろみも個性もない日本のプレゼン

このような工夫ひとつで、聞き手を惹きつけるプレゼンが実現できます。

しかし、日本社会では「話し始め」への配慮がまったく行き届いておらず、私はいつも呆れてきました。

なかでも印象に残っているのが、かつてDeNAで人事職に就いていたときのこと。

複数の企業が集まる合同説明会の場で、たくさんの学生を前にプレゼンテーションをする機会がありました。

それぞれの企業が順番に、学生100名近くに向けてプレゼンをします。持ち時間は1社7分。そのたびに、繰り広げられるのはこのような冒頭でした。

すでに司会が紹介した所属や名前を、形式的に繰り返すだけ。そして、それが10社近くも続きます。どの会社も同じ、なんとなく形式にあてはめてとりあえず話せばいい、という風潮がはびこっていて、おもしろみも個性もないのです。

この冒頭を聞き続けると「きっとこの会社もさっきの会社と似たような説明なんだろうな」と予測がつき、聞き手の心は一瞬で離れます。

■弛緩した場の空気を一変させた語り出し

そこで、私はひとり違う冒頭にしていました。

司会の紹介を受けた直後、名前を名乗らず、キーワードを並べて語り始めます。「その意味を知りたい」と聞き手に先の話に集中してもらえる冒頭です。

ひとしきり会社概要を伝えたところで、「申し遅れましたが、私、DeNA人事担当の千葉です」と、ようやく自己紹介を挟む形式でした。

このプレゼンの冒頭はとにかく目立ちました。そして、語り出した瞬間、その場の空気が変わり、多くの学生がすぐに視線を上げてくれました。

結果として、合同説明会全体の中でもっとも印象に残ったプレゼンに選ばれることも多くありました。

■大事なのは「どう話し始めるか」をきちんと考えること

冒頭の無遠慮は、私が遭遇した経験だけに言える話ではないはずです。

イベント、大きなプレゼン、スピーチなど、さまざまな場面に共通しているのではないでしょうか。

このような話をすると、「では、よくある冒頭はダメなのか」と違和感を示す人もいますが、そんなことはありません。

状況によって、むしろシンプルかつ、慣れた言い回しを使ったほうが効果的な場面はあります。

私が言いたいのは、無意識に前例にならってなんとなく冒頭を構築するのではなく、意識的に目的達成のための冒頭を自己選択してほしい、ということなのです。

----------

株式会社カエカ代表、スピーチライター

1994年生まれ、北海道札幌市出身。15歳から日本語のスピーチ競技である「弁論」を始め、2011年から2014年までに内閣総理大臣賞椎尾弁匡記念杯全国高等学校弁論大会など3度の優勝経験を持つ。慶應義塾大学卒業後、新卒でDeNAに入社。人事部にてスピーチライティング・トレーニング業務を立ち上げ、代表取締役のスピーチ執筆や登壇者の育成に携わる。2019年、カエカを設立。AIによる話し方の課題分析とトレーナーによる指導を組み合わせた話し方トレーニングサービス「kaeka」の運営を行う。経営者や政治家、ビジネスパーソンを対象としてこれまで5000名以上にトレーニングを提供している。2023年、週刊東洋経済「すごいベンチャー100」、Forbes「2024年注目の日本発スタートアップ100選」選出。

----------

(株式会社カエカ代表、スピーチライター 千葉 佳織)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

Daiichi‐TV秋元アナ 清水桜が丘高校で講演会 ❝スピーチ技法❞伝授 テーマ「人に伝わる伝え方」(静岡市清水区)

Daiichi-TV(静岡第一テレビ) / 2024年7月17日 12時37分

-

"算数"の勉強不足が「話ばかり長い人」を生む理由 「一言で言うと?」に固まるのは"抽象化力"不足

東洋経済オンライン / 2024年7月17日 10時30分

-

島田珠代 番組収録に遅刻で大暴れ!「テレビ局まで来たけど…」説明を聞いたなるみ&岡村「良かった~」

スポニチアネックス / 2024年7月16日 15時58分

-

早くもネット民の"石丸離れ"が始まった…「トランプそっくり」の話法と有権者が読みとった"本性"

プレジデントオンライン / 2024年7月10日 10時15分

-

誰もが無意識に使いがちだが…実は人間関係にヒビが入りかねない「要注意ワード」【人気エッセイストが助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月30日 10時0分

ランキング

-

1セルフレジで客が減る? 欧米で「セルフレジ撤去」の動き、日本はどう捉えるべきか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月18日 8時10分

-

2電話番号案内104終了へ NTT東西、利用者激減で

共同通信 / 2024年7月18日 21時35分

-

3東証、一時1000円近く下落 円高進行で輸出関連に売り

共同通信 / 2024年7月18日 11時58分

-

4「レイバン」メーカー、人気ブランド「シュプリーム」を15億ドルで買収

ロイター / 2024年7月18日 8時34分

-

5申請を忘れると年金200万円の損…荻原博子「もらえるものはとことんもらう」ための賢者の知恵

プレジデントオンライン / 2024年7月17日 8時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください