部下に「君の気持ちはよくわかる」は絶対NG…共感でも傾聴でもない、部下の本音を見抜ける上司がしていること

プレジデントオンライン / 2024年5月25日 17時15分

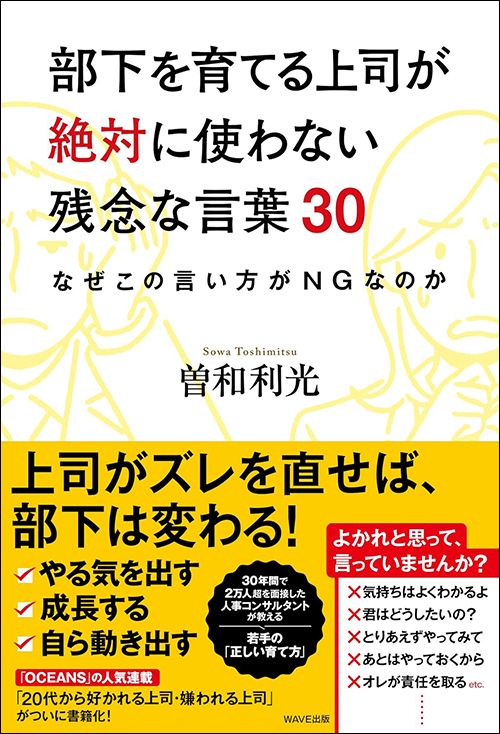

※本稿は、曽和利光『部下を育てる上司が絶対に使わない残念な言葉30 なぜこの言い方がNGなのか』(WAVE出版)の一部を再編集したものです。

■NGワード01「君の気持ちはよくわかるよ」

職場でもプライベートでも、誰かから何かを相談されたとき、あるいは誰かが苦しんでいるのを見かけたとき、私たちは善意からつい「君の気持ちはよくわかるよ」と言ってしまうものです。仕事上のマネジメント研修などでは、まずは相手の話をよく聞くことが大切だとされます(これは「傾聴(けいちょう)」と呼ばれ、人間関係における重要なキーワードであることは本書でも何度か触れることになります)。そしてこの「傾聴」のあと、話を聞いた側はついこの「わかるよ」という言葉を発してしまうものです。

しかし、そもそも人は、他人の気持ちなどわかるものでしょうか?

やや哲学的な話にもなりますが、生まれも育ちも、今いる状況も違う他人の心を、理解することができるものでしょうか?

あえて強い言葉でいえば、私は「他人の気持ちがわかる」と思い込んでいることは、その人の「傲慢」であると考えています。ややもすると、人は、他人どころか自分の気持ちさえもわからないものです。にもかかわらず他人に対して安易に「わかるよ」などという底の浅い共感の言葉を吐くべきではありません。

■「全然わかっていないくせに」と思われてしまう

人がつい「わかるよ」と言ってしまう気持ち、つまり「共感」は、もともとはカウンセリングの分野で重んじられてきた言葉です。カウンセリングの祖カール・ロジャーズという臨床心理学者が「共感的理解」という言葉を用いたのが広まり、職場においても部下に対するマネジャーのコミュニケーションの中で重要なものとされるようになりました。

しかし、会社はカウンセリングの場ではありません。「上司と部下」は、「熟達した技術を持つカウンセラーと悩めるクライアント」という関係でもありません。そもそも会社は、学校とは違い、年齢差の大きい集団です。上司と部下の双方にとって、互いにすぐには理解できないこと、共感できないことが多くて当然なものです。

「だからこそ、積極的に共感しようぜ」と、上司たちは気をつかい、がんばります。が、その努力にもかかわらず、実際には世代も違い、立場もまるで異なる部下には、「全然わかってないくせに」と思われてしまうことが多いのが現実です。

では、上司は悩んでいる部下に対して、いったいどう接すればよいのでしょうか?

■安易な共感は実は「ウソ」になってしまう

まず申し上げたいのは、「ウソはダメだ」ということです。30代や40代、ましてや親より上の50代といった年かさの上司が、本当の意味で20代の若者のことを理解し、共感することはできません。「君の気持ちはよくわかる」は、実はウソであることになります。上司としては自分の若かった頃の経験などと照らし合わせ、つい「わかる」と言ってしまいますが、必ず世代間ギャップがあるので、部下には「ウソだ」とさえ聞こえます。

そもそも、世代のギャップなどがなかったとしても、人はそんなに簡単に共感や理解などできません。それなのに、「わかっている」と言われると、言われた側は言った側の意図とは逆に、不快にさえ思うこともあります。「立場の違うあなたがなぜ私のことをわかるのか」「もし本当にわかるなら、何であれやこれをしてくれないんだ」「その上あれやこれやをさせるのか」と、いろいろな思いがこみ上げてきます。もちろん部下の側も、「この人は自分との距離を縮めたいと思ってこう言ってくれているのだな」「ありがたいな」と思うこともあるでしょうが、実際には逆効果になることも多いのです。世代も立場も違う遠くにいる人がいきなり共感だなんて、違和感を持たれても仕方がありません。

それならばいっそ、上司は部下に対して、わからないことは正直に「わからない」と告げ、さらに部下の言うことをより深く「傾聴」するべきなのです。

■大事なのは相手の気持ちを想像すること

この「上司は部下に共感すべし」という言葉の元ネタともいえる「共感的理解」も、提唱者のロジャーズは「相手の私的な世界をあたかも自分自身のものであるかのように感じ取り、しかもこの『あたかも~のように』という性質を失わないこと」と定義しています。特に重要なのは、後半の「あたかも」を忘れるな、という部分です。実際には理解などできてないということを忘れるな、あなたが「わかった」と思ったことは「あたかも」という思い込みである可能性が高い、ということでしょう。さらに噛み砕くと、重んじるべき「共感的理解」とは、「価値観や育った環境が異なる相手について、相手の考え方や状況を『相手の心の基準で』理解しようとする態度」だと言うこともできます。

この「共感的理解」の原語も、“sympathy”(≒同情)ではなく“empathy”(≒感情移入と訳されることが多い)であり、相手の気持ちをさもわかったように、自分も同じ気持ちだと勝手に同一化して振る舞うことを指してはいません。これらは似て非なるものです。大事なのは相手の気持ちを理解しようと、相手の立場をイメージしてその気持ちを想像すること(≒感情移入)です。

■共感しようと努力することが評価される

ですから、20代の若者にひと回りもふた回りも世代の違う上司が「わかるよ」と軽々しく言うべきではありません。悪意がないことは相手にも伝わるでしょうが、それでも「わかったフリをしている」と不愉快にさせてしまうことすらあります。若者がよく使う「ムカつく」という言葉が近いでしょう。

こういった場合、上司が部下に伝えるべきは「わかるよ」という安易な同意、浅い共感ではなく、「わかろうと努力をして一生懸命想像をした結果、君はこのような気持ちではないかと思ったのだけれども、どうだろうか」ということです。

もしそのような形で告げたのであれば、それがいくら的外れなものであったとしても、部下には「本気で自分のことを理解しようと努力してくれている」と伝わります。それに対して不快に思われる可能性は少ないはずです。そして上司の想像する「君の気持ち」が間違っているのならば、「本当の僕の気持ちはこうなんです」と、胸襟(きょうきん)を開いてくれるかもしれません。

大切なのは「わかるよ」という意味のない相づちではなく、「わかろうとする気持ちを持ち、努力して理解しようとする姿勢」なのです。

・部下に安易に「わかるよ」などと言ってはいけない。

・上司には部下のことが「わからない」のが当たり前。まず部下の言うことをより深く「傾聴」するべき。

・部下に「この人は、本気で自分のことを理解しようと努力してくれている」と思われることが大事。

■NGワード02「お互い本音で話し合おう」

皆さんをはじめとする昭和生まれの上司たちの多くは、高度成長期の残り香の中、「チームは互いに共感し一体感を持って仕事をするものだ」という無意識の前提を持っています。彼らが現場にいたその時代では、向かうべき方向性や役割分担が明確に見えており、互いに助け合いながら自分の持ち場をしっかりと守っていれば、最終的にそれぞれが作りだした部品がピタリとはまり、1つの大きな成果を得ることができました。この場合には「共感し合い、一体感を持って仕事をすること」にも一定の正しさがありました。

ところが今は向かうべき方向性が不確かな時代。役割分担も多様化し、複雑になっています。一体感を持ってみんなが1つの間違ったゴールに向かえば、全滅してしまうリスクすらあります。もはや一体感は必要ではないどころか、大きな弱点ともなり得ます。

■今の時代に必要なのは「多様性」だが

今の時代に必要なのは、「共感」や「一体感」よりも「多様性」です。それぞれがほかの人と違うことをすることで、チーム全体としては方向性の違うさまざまな可能性に賭けることができます。誰か1人が当たりを出せば、結果として全員を救うことになる。一見危なげなアプローチですが、実はこれが成功することも多いものです。

とはいえ、もちろんある程度は「チームのために」という貢献意識や仲間意識も必要です。それらがまったくないとなると、チームがチームとして機能しません。

しかし今では、昔のように「同じ釜の飯を食った仲間」的な同質性、共感性を求めることは、逆に害悪にしかならないことがあります。せっかく違う考え方をしている貴重な人を排除してしまったり、同調圧力によって同質化してしまったりしては元も子もありません。せっかくの多様性を排除してしまうことになります。

■「すり合わせ」されたほうはたまらない

「本音」をさらけ出したらどうなるのか?

そんな中、上司が「本音をぶつけ合おうぜ」と部下に考えをさらけ出すよう命じたら、どんなことが起こるでしょうか?

もし両者の考えが違っていた場合、一体感や共感を希求する昭和世代はきっと「すり合わせ」を行なおうとすることでしょう。両者の考えのギャップを浮き彫りにして、どうすればそれを埋めることができるかと考え、場合によってはそこにある溝を埋めようと、自分の考えを押しつけ、説得し始めるかもしれません。しかし、そんなことは不要なのです。むしろ「してはいけないこと」だともいえます。特に新しい業界や領域においては、そもそも上司の考えが部下の考えよりも正しいかどうかさえ怪しいもの。「昔取った杵柄」は無用の長物かもしれないのに、「すり合わせ」されたほうはたまりません。逆に部下を萎縮させ、反感を持たれることにもなりかねません。

■必要なのは本音をぶつけることではない

では、どうすればよいのでしょうか?

それは「傾聴する」ことです。つまり、部下が気をつかうことなく話せるような雰囲気を作り、ただ純粋に部下の話に耳を傾けることだけをするのです。

間違っても「まずはオレから腹を割って話そう」などと考え、上司が本音をさらけ出す必要はありません。むしろ、部下が上司とは違った考えを持っていた場合に、本音を言いにくくするのがオチです。上司が自分の意見を無闇に「ぶつけて」はいけないのです。

さらに意識しておかねばならないポイントがあります。たとえ本人から「これが本音です」と何かを聞き出せたとしても、それは「その人の主観でしかない」ということです。人が自分のことを完全に理解するのは難しいこと。本人が「本音」だと言うことが必ずしも本当の考えだとは限らないのです。そんな中で「本音」を捻り出させたところで、ただの思い込みや勘違いくらいしか出てこないこともあるでしょう。

ですから上司は部下の意見を聞くだけではなく、部下の行動を丁寧に観察します。「聞く」だけではなく「見る」のです。

結局のところ人の本音とは、その人が「何をやるか」の中に隠れているものです。日々部下をきちんと見ていれば、あえて聞かずとも「本音」は推測できるはずです。

■「自分のことを見てくれている」がホメ言葉

実際、若い人が自分の上司を賞賛するときの常套句が、「あの人は自分のことをきちんと見てくれている」です。会社が定めた1on1ミーティングや定期評価の面談などでその場限りの形式的な「傾聴」を行なったとしても、それだけでは足りません。部下は「“日常的に”自分に関心を払ってくれている」上司を求めています。自分に関心を持ってくれない上司に心を開く部下がいるでしょうか。

私はよく人事コンサルティングで評価報酬制度設計などを行なうのですが、多くの会社で「上司がいかに部下のことを見ていないか」がわかります。部下の状態を記述してもらっても、具体的なことが何も出てこないからです。ちゃんと関心を持っている上司は、部下についての記述が極めて具体的です。

■自分の仮説を持っておく

また、上司は「部下の本音はこうではないか」という仮説を持っておくべきです。もし「傾聴」や「観察」だけでは十分なことがわからず、本人に直接本音を聞くしかないということになっても、それは自分の仮説を持った上での「確認」でありたいものです。

私も上司として人に言えた立場ではないのですが、できることなら、部下に「本当はこう思っているのじゃないか」と打診してみて、「えっ、なぜそう考えていることがわかったのですか⁉」と驚かせてみたい。仮説の証明です。それができて初めて、一流の上司だと胸を張ることができるのだと思います。

・今の時代に必要なのは、「共感」や「一体感」よりも「多様性」。

・若い人が上司を評価するときのポイントは「自分のことをきちんと見てくれている」かどうか。

・「部下の本音はこうではないか」という仮説を持っておく。

----------

人材研究所 代表取締役社長

1971年、愛知県豊田市出身。灘高等学校を経て1990年に京都大学教育学部に入学、1995年に同学部教育心理学科を卒業。リクルートで人事採用部門を担当し、最終的にゼネラルマネージャーとして活動。後にオープンハウス、ライフネット生命保険など多種の業界で人事を担当。2011年に人材研究所を設立、代表取締役社長に就任。新卒および中途採用の就職活動者(採用される側)への活動指南を各種メディアのコラムなどで展開する。

----------

(人材研究所 代表取締役社長 曽和 利光)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

これで距離を置きたい人が自然に離れてくれる…相手の話す気持ちを簡単に奪う「ブラックな質問テク」

プレジデントオンライン / 2024年7月26日 15時15分

-

これで高圧的な相手より優位に立てる…心がスカッと晴れわたる「マウンティング返し」のフレーズ

プレジデントオンライン / 2024年7月25日 15時15分

-

「何で失敗したと思う?」「すみません…」 原因を知りたい上司vs萎縮する部下…SNSで双方の“本音”明らかに

オトナンサー / 2024年7月5日 7時10分

-

会社に不満があるわけではない…若手社員が「でも3年以内に辞めるつもり」と開き直る本当の理由

プレジデントオンライン / 2024年6月30日 8時15分

-

SNSで育児社員を“子持ち様”とやゆ 「働くな」と批判も なぜ? 人事のプロが指摘する“根本的な問題”

オトナンサー / 2024年6月28日 7時10分

ランキング

-

1〈最低賃金1054円に〉過去最大増なのにパート、アルバイトから大ブーイングのワケ「扶養控除ライン据え置きはオフサイドトラップ」「政治家の報酬だけは世界トップクラスだけど、賃金はオーストラリアの半分」

集英社オンライン / 2024年7月26日 18時56分

-

2赤字続きのミニストップ、逆転を狙う新業態は「コンビニキラー」? まいばすけっとに続けるか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月26日 6時15分

-

3土用丑のうなぎで嘔吐=京急百貨店

時事通信 / 2024年7月26日 19時32分

-

4「ジェネリックにしますか?」と薬局で聞かれましたが、「新薬」にしました。これって損ですか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月26日 8時40分

-

5タワマンで迷子、自分の部屋に帰れない…年金月25万円の69歳父が母と肩を寄せ合い暮らす「子供部屋」に唖然【FPの助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月26日 11時45分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください