いまの日本は若者に「チャンス」より「屈辱感」を与えている…内田樹が「昭和より令和のほうが意地悪」とする理由

プレジデントオンライン / 2024年5月22日 10時15分

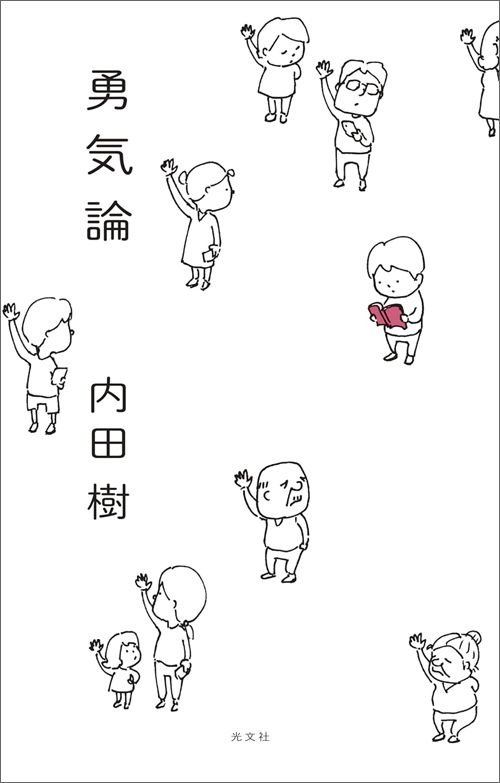

※本稿は、内田樹『勇気論』(光文社)の一部を再編集したものです。

■日本に「勢い」があった時代

1970~90年代の日本の組織はどこも「勢い」がありました。「勢い」というのはただ金が儲かるということではないんです。とにかく仕事がどんどん増えてくる。それもやったことのない仕事が。

僕は’75年に大学を卒業してから2年近く定職に就かずふらふらしていました。一応「大学院浪人」を自称していたので、フランス語とフランス文学史の勉強だけは一日3、4時間くらいしていたのですが、あとは自由時間です。でも、家賃も払わないといけないし、ご飯も食べないといけないし、お酒を飲んだり、麻雀したり、スキーに行ったりもしなくちゃいけないので(いけないということはないんですけど)、生活費を稼がねばならない。

その頃の生業(なりわい)はほとんど友だちから回ってきたものでした。「内田、暇なんだろ?」という前口上付きで仕事が降ってくる。頼まれた仕事は家庭教師でもなんでもやりました。主な収入源は英語とフランス語の翻訳でした。それだけで暮らせたわけですから、ずいぶん熱心にやっていたんですね。それに翻訳だと「受験勉強も兼ねている」という(自分に対する)言い訳も立ちますから、頼まれたら片っ端から引き受けました。

■平川克美氏と翻訳会社を起業した

のちにその頃よく仕事をしていた翻訳会社で内勤のバイトをした時に「外注翻訳者リスト」があって、その中に僕の項目もありました。なんて書いてあるのかなと思ってそっと盗み読みしたら「技術系は弱いが、仕事は速い。料金は最低ランク」という評点がついておりました。「速くて安い」ファストフードのような翻訳者だったのでした。

’77年の暮れに平川克美君から「翻訳会社始めるけれど、内田もやらない?」というお誘いがありました。平川君は僕がバイトをしている翻訳会社に僕が引き込んだのですが、仕事のノウハウをすぐに覚えて正社員になりました。忙しく働いていたのですけれども、会社がかなりブラックな雇用環境で、翻訳者や通訳からの「中抜き」がかなりだったので、もっと労働分配率の高い、働く人にやさしい環境を作ろうとして、独立することになったのでした。その時に平川君から「内田、暇なんだろ?」と誘われて、一も二もなく起業仲間に加わりました。

■「仕事が速い、値段が安い、話が速い」会社

それは、いまから思えば、日本企業が総合商社を先頭に、全世界に打って出ていった時期でした。彼らはありとあらゆるものを世界中の国々に売りまくっていました。ダム、火力発電所、鉄道……そういう事業の入札を総合商社が窓口になって引き受けていたのです。ものが大きいですから、契約書から機械の仕様書まで、翻訳文書はそれこそキロ単位で発生しますし、けっこう入札期限がタイトでしたから、翻訳の精粗(せいそ)なんて構っていられません。とにかくだいたいどういう感じの仕事なのかが日本語で読めればそれでいいということで「人海戦術」で翻訳する。

僕たちの会社は「仕事が速い、値段が安い」に加えて「話が速い」という特徴がありました。なにしろ社員が4人だけで、その全員が役員なわけですから、取引先で何か交渉事があって、その場で判断を求められた時に「じゃ、こうしましょう」と決定することができた。「ちょっと持ち帰って上に相談して」ということがない。僕の場合は翻訳者も兼ねていましたので、短いテクストの場合は、発注されたその場で訳してそのまま請求書をつけて納品というような離れ業もしました。「仕事が速い」はずです。

■筆者にとって「一番面白かった仕事」とは

それに僕たちに発注する方の企業の人たちだってろくに寝てないんですよね。次から次と仕事が降ってくるわけですから、もう彼らの処理能力を超えている。だから、よくわからない新規で面倒な仕事は、ろくに見もしないで下請けに丸投げしてしまう。高度経済成長期というのは、そういうものだったんです。

僕たちの会社は翻訳会社だったはずなのですが、いつの間にか印刷、製本から編集、出版にまで業態が広がってしまいました。まあ、何頼まれても「いっすよ」で引き受けちゃうんですから、発注する方は楽です。

僕が個人的にやって一番面白かった仕事は日本テレビの「木曜スペシャル」の台本でした。これは映像素材(だいたいがUFOもの)をアメリカのテレビ会社から買って、それを放送するんですけれど、その英語のスクリプトを日本語に翻訳するのです。僕は何を隠そうSFとUFOについてはたいへんに詳しい人間でしたので、僕の翻訳台本はその後構成作家が手を入れなくてもそのまま放送台本に使えるとなかなかに好評でした。

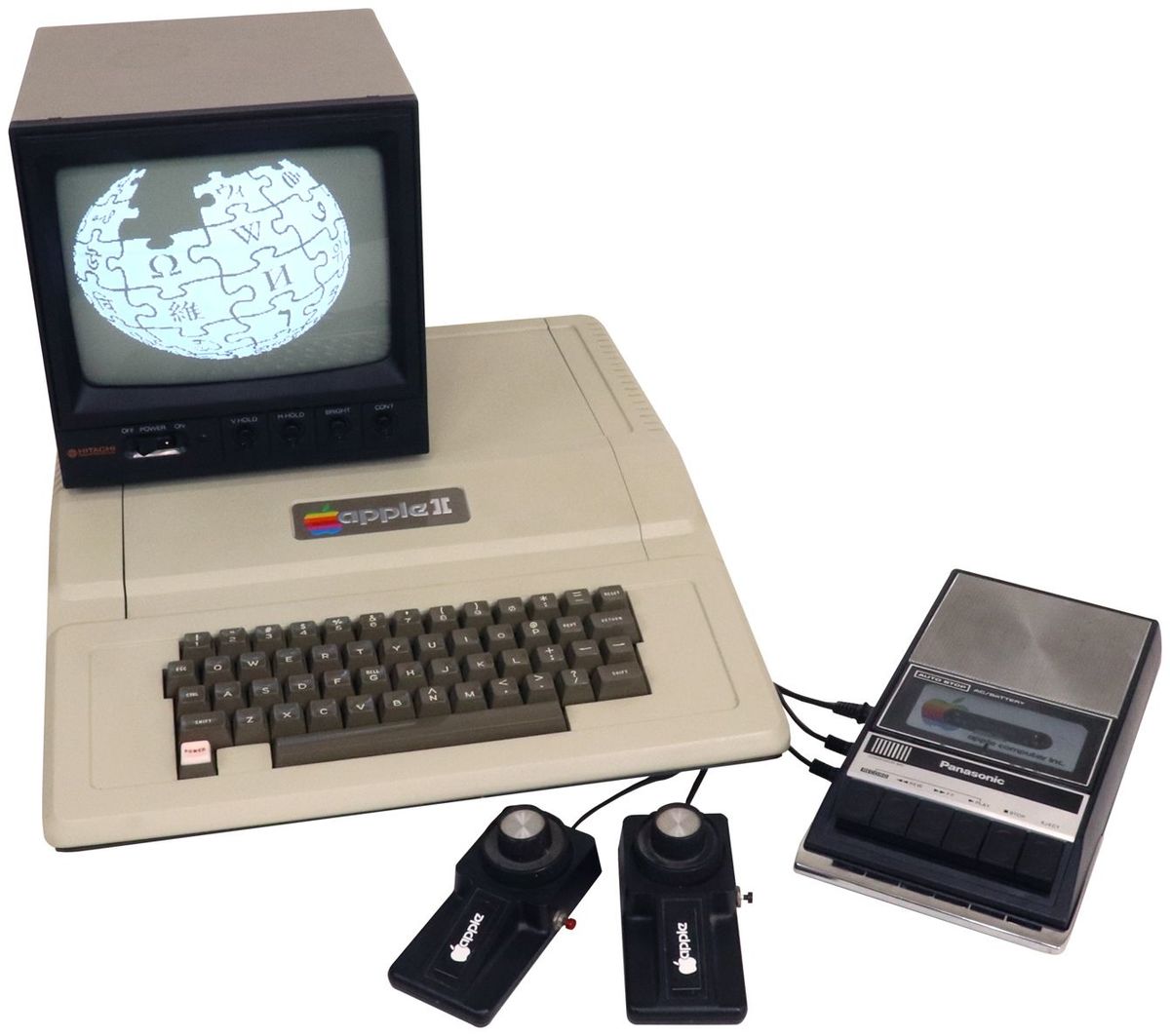

■「Apple II」のパンフレットを翻訳

もう一つ忘れがたい仕事は、ある電機メーカーから来た「パーソナルコンピュータ」のパンフレットの翻訳でした。それまでコンピュータと言えばIBMの中枢統御型の機械でしたけれど、スティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックという二人の若者が「個人用のコンピュータ」というまったく新しいアイディアを提示してきました。彼らの新製品Apple IIの日本発売のためのパンフレットを僕たちの会社が受注して、僕が訳したのです。

二人の出世譚(しゅっせたん)を読みながら「世の中はすごい勢いで変わりつつあるなあ」と胸を時めかせたのを覚えています。でも、Apple IIのパンフレットの翻訳をうちみたいな零細企業に丸投げしてくるということは、発売元の日本の電機メーカーも「海のものとも山のものともつかない商品だから、たまたま売れたら儲けもの」くらいに思っていたんでしょう。

■「先端的な活動」ほど下請けに丸投げ

そういう時代だったんです。社会に「勢いがある」時は、入ってくる仕事量が処理能力を超えてオーバーフローするので、「猫の手も借りたい」ということになって、どこの馬の骨ともわからない若者でも、もののはずみで先端的な活動にコミットしてしまうことがあるのです(バイトの古谷さんが細野さんの対応をしなければならなかったというのは、これと同じ話ですよね。「猫の手」「馬の骨」とはあまりに失礼な書き方ですが)。

むしろそういう「なんだかわからない先端的な活動」にかかわる仕事の方がむしろ外注されやすかったように思います。正社員たちは確実に金が儲かるビジネスを優先しますし、ルーティンワークで消耗しているから、「なんだかよくわからない、海外から来た仕事」については「面倒だから、下請けに丸投げしちゃえ」ということになった。たぶん、そうだと思います。

■来るはずのない仕事が「トリクルダウン」してきた

そういえば、僕がエマニュエル・レヴィナスの翻訳をすることになったのも、そんな流れでした。時代的にはもうちょっと後、’80年代の初めですけれども、ある出版社が「フランスではレヴィナスという哲学者が注目されているようですので翻訳出したいんです」と僕の指導教官だった足立和浩先生のところに電話をかけてきました。

足立先生はフランス現代思想の分野では「知らないことはない」「なんでも来い」という誠にタフな研究者でしたけれど、さすがにレヴィナスには難色を示して、たまたまその時かたわらにいた僕に「おい内田、お前、レヴィナスのこと論文に書いてたよな。ちょっと電話替われ」と受話器を渡したのです。

その電話で僕は出版社の若い編集者相手にレヴィナスがいかに偉大な哲学者であるかを切々と語り、「じゃあ、内田さんがお薦めする『困難な自由』を訳すことにしましょう」という話がその場でまとまったのでした。

そんなことになったのも足立先生のところに仕事がじゃんじゃん来過ぎて、先生の処理能力を超えてしまったからです。だから、たまたま先生の横にいた「猫の手」であるところの駆け出しの研究者に、ふつうなら来るはずのない仕事が「トリクルダウン」してきた。「トリクルダウン」という言葉は、こういう時に使いたいですね。

■若者に「恐怖」や「怯え」を強制する空気

勢いがあるというのは、僕の実感としては「そういうこと」です。仕事が増え過ぎたせいで、小うるさい条件とかなしで、若者にさまざまな面白い仕事が回ってきた。そういう時代が1960年代の初めから始まって、’90年代の半ばくらいまで続きました。

この時代の雰囲気を「勇気」に絡めて論じるのはちょっと難しいかも知れませんが、それでも若者たちに「恐怖」や「怯え」を強制するという空気はあまりなかったように思います。

僕がある大手商社に営業に行った時に、話を聴いてくれた人が、「わかった。じゃあ、君の会社ができそうな仕事をしている部署にいま電話かけるから、君、この場で営業してごらん」といきなり電話をかけて「はい」と受話器を渡されたことがありました。

■「チャンスを与える」よりも「屈辱感を味わわせる」

足立先生の時もそうでしたけれど、「じゃあ、あとは自力で切り拓いてごらん」というチャンスを上の人が若い人に与えるということが実際によくありました。それはある意味では「限られた時間内に、自分にできることをどれくらい適切に説明できるか」という試験を課して、査定しようとしてもいるわけですけれども、決して「意地悪」な感じはしなかった。

別に僕を査定しても先方にはいいことなんか何もないわけです。うまくいったら仕事をゲットできる。うまくゆかなかったら、それは自己責任、というドライでクールな「試験」でしたけれども、間違いなくその「おじさん」たちは僕らにチャンスを与えてくれた。

でも、いま同じような状況に立たされたら、若い人たちはかなり怯えるんじゃないかと思います。たぶんほとんどの場合、そういう状況設定をする人は「チャンスを与える」ことよりも「屈辱感を味わわせる」ことを優先するから。

どうしてなんでしょうね。若い人にどれくらい社会的能力があるのかを「査定」するということはいつの時代だってやってきたはずですけれども、「査定」の目的がいつの間にか「チャンスを与える」ことではなく、「屈辱感を与えること」になってきている。

■日本人は「意地悪」になってしまった

たまに政治家の記者会見を見ている時にそのことを強く感じます。若い記者たちが的外れな質問をした時に老練な政治家であればそれを「適切な問い」のかたちになるように教えてあげたっていいと思うんです。「あなたが訊きたいのはこういうことでしょう?」と言い換えてあげたっていいじゃないですか。それで記者が成長するなら、日本の政治文化もそれだけ豊かで厚みのあるものになるわけですから。

でも、いまはまるで違いますよね。記者に対して「お前がどれほど無能であるかを思い知らせてやる」と攻撃的になる政治家ばかりです。わずかな誤りの揚げ足をとったり、逆に記者が知るはずもないトリビアな質問をして、記者が絶句すると、「こんなことも知らない人間に、このトピックを語る資格はない」というふうに追い込んでゆく。そういう「意地悪」が作法として定着した。そういうふうにして記者に屈辱感を与えて、黙らせることのできる政治家が「強い政治家」だと評価されている。

この作法が蔓延しているのは政治の世界だけじゃないと思います。あらゆる組織で、企業でも学校でもメディアでも、たぶん同じことが行われている。どうして「こんなこと」になってしまったのでしょう。若い人たちに勇気がないと責める前に、若い人たちに「非力なんだから屈辱感を味わって当然だ」という「意地悪」な態度を向けるこの社会の力のある人たちのマナーが問題なんだと僕は思います。

----------

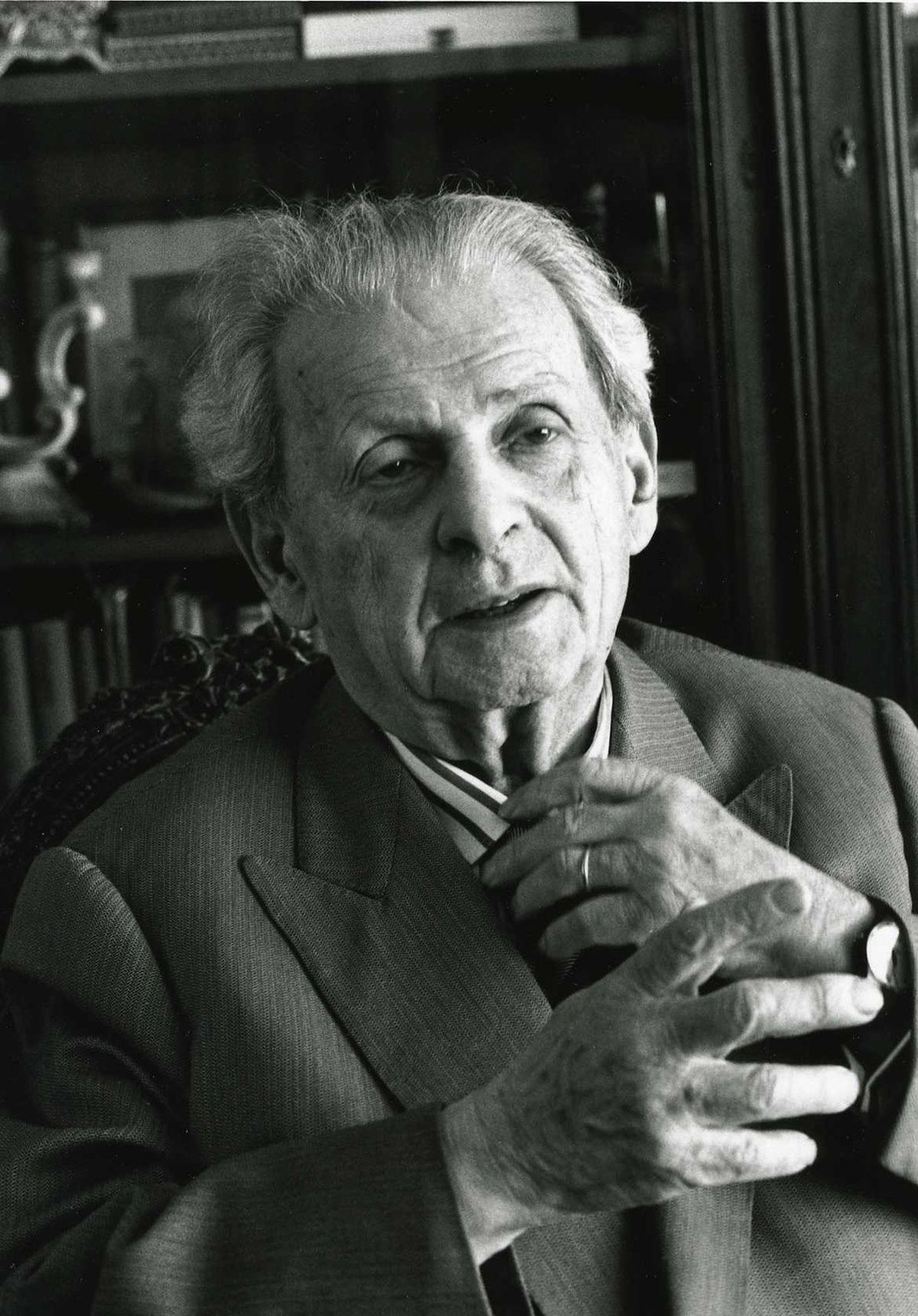

神戸女学院大学 名誉教授、凱風館 館長

1950年東京都生まれ。東京大学文学部仏文科卒業。東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程中退。専門はフランス現代思想、武道論、教育論など。2011年、哲学と武道研究のための私塾「凱風館」を開設。著書に小林秀雄賞を受賞した『私家版・ユダヤ文化論』(文春新書)、新書大賞を受賞した『日本辺境論』(新潮新書)、『街場の親子論』(内田るんとの共著・中公新書ラクレ)など多数。

----------

(神戸女学院大学 名誉教授、凱風館 館長 内田 樹)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ソフトバンク元副社長が喝「老害」の無意味な悪癖 若者との仕事では「致命傷」になりかねない

東洋経済オンライン / 2024年7月17日 12時30分

-

【書評】『勇気論』往復書簡のスタイルをとった「回想の現代史」 内田樹氏が今の日本社会に欠ける「勇気・正直・親切」について考察する

NEWSポストセブン / 2024年7月14日 7時15分

-

日本に「暇があって、小銭がある人」が減った結果 1980年代まで日本が世界的に目立っていた理由

東洋経済オンライン / 2024年7月12日 9時0分

-

「30年で貧乏になった日本」で若者に起こった変化 気がついたら日本のプレゼンスも低下していた

東洋経済オンライン / 2024年7月11日 12時40分

-

「アンチエイジングはしたくない」「自分から若い人に話しかけない」…俳優歴46年・光石研が至った“境地”

CREA WEB / 2024年7月6日 11時0分

ランキング

-

1マクドナルドが「ストローなしで飲めるフタ」試行 紙ストローの行方は...?広報「未定でございます」

J-CASTニュース / 2024年7月17日 12時55分

-

2永谷園、MBO成立=今秋にも上場廃止

時事通信 / 2024年7月17日 20時36分

-

3「レイバン」メーカー、人気ブランド「シュプリーム」を15億ドルで買収

ロイター / 2024年7月18日 8時34分

-

4申請を忘れると年金200万円の損…荻原博子「もらえるものはとことんもらう」ための賢者の知恵

プレジデントオンライン / 2024年7月17日 8時15分

-

5「7%だったら仕方ない」牛丼チェーン松屋が“深夜料金”を本格的に導入 人件費を価格に転嫁【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月17日 20時37分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください