4人に3人が自腹の経験アリ…非正規教員までが日常的に自腹を切っている公立学校現場の衝撃データ

プレジデントオンライン / 2024年5月29日 9時15分

※本稿は、福嶋尚子、栁澤靖明、古殿真大『教師の自腹』(東洋館出版社)の一部を再編集したものです。

■4人に3人が自腹をしていた

はじめに、この1年でどのくらいの人が自腹をしているのかについてみていこう。本調査では、回答者の4人中3人が2022年度の1年間で自腹をしたことがあると回答している(75.8%、1034人中784人)(※1)。

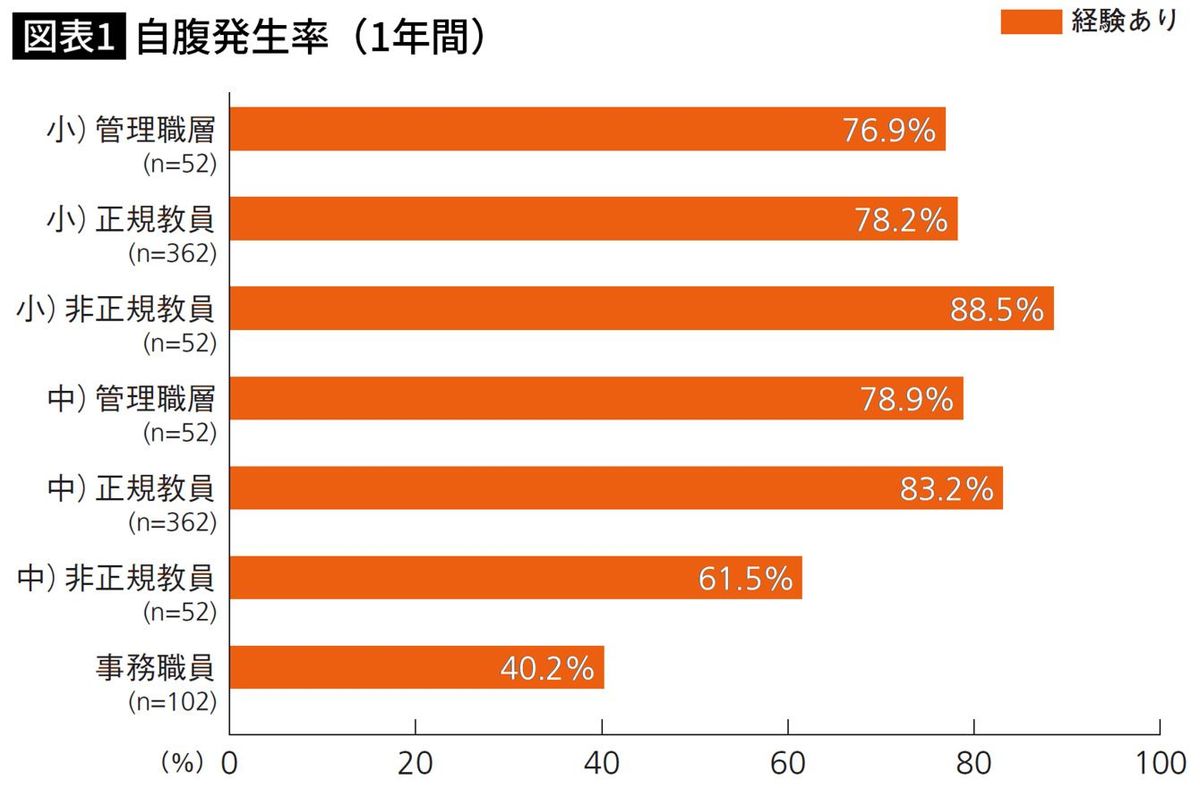

職別に自腹の発生率(2022年度に自腹があったと回答した人数/回答者数)をみてみると、図表1のようになる。小学校でも中学校でも、ほとんどの職で1年間で自腹をした人が8割近くに上っている。自腹をした割合が相対的に少ない職でも、自腹の発生率は高い。中学校の非正規教員で約6割、事務職員で約4割と、決して少なくない割合で自腹が発生していることがわかる。

こうしたデータから、小・中学校の教職員にとって自腹がかなり身近に存在しているものだとわかる。しかも程度の差こそあるものの、どの職の場合にも高い割合で自腹が発生していた。自腹は学校のなかでありふれたものになっているのだ。

全体の発生率を眺めて自腹がかなり身近な現象だと確認したところで、次は費目ごとの発生率をみていこう。

※1 この値を基に、「日本の教職員の4人に3人が自腹の経験がある」ということはできない。その理由は、今回の調査では質問紙を配付する人数を職と性別に応じて割り振っているからだ。職別にみたときに小学校の非正規教員の自腹発生率が高く、事務職員の発生率が低かった。そのため、小学校の非正規教員に質問紙を配付する数を多くすれば全体の発生率は上がるだろう。これとは逆に事務職員に配付する数を多くすれば全体の発生率は下がるはずだ。

とはいえ、職別・性別の発生率を確認した上で、それほど日本全体の値とかけ離れてはいないと筆者は考えている。

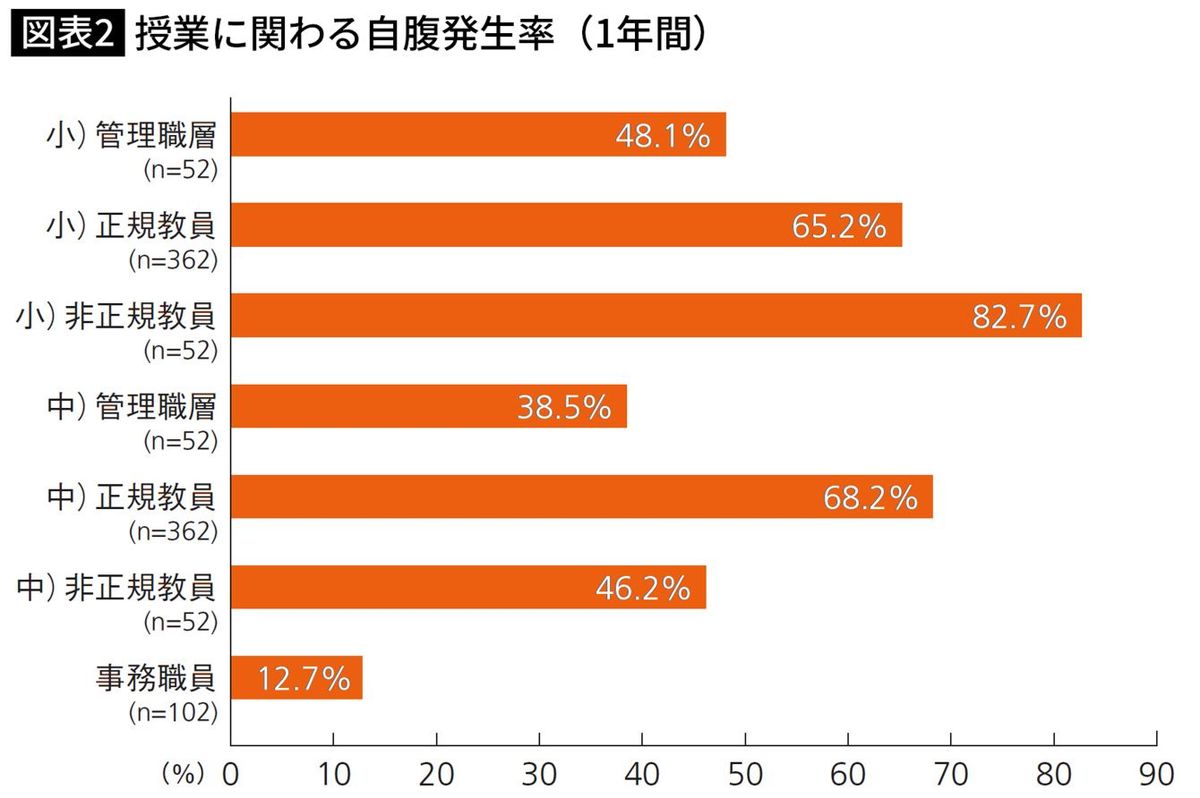

■授業に関わる自腹は58.8%

2022年度1年間で授業に関わる自腹が発生していたと回答した人は、回答者全体の58.8%だった(1034人中608人)。他の費目については後でみていくが、他の費目と比べて授業に関わる自腹は特に高い割合で発生している。

小学校の教員のみでみると466人中304人(65.2%)、中学校の教員のみでみると466人中291人(62.4%)が1年間のうちに授業での自腹を経験している。小学校のほうが若干発生率が高いものの、あまり小・中学校の間に差はないといえる。

次に、職ごとにみていこう(図表2)。小学校では、管理職層の48.1%(52人中25人)、正規教員の65.2%(362人中236人)、非正規教員の82.7%(52人中43人)が経験している。

中学校では、管理職層の38.5%(52人中20人)、正規教員の68.2%(362人中247人)、非正規教員の46.2%(52人中24人)が経験している。

教員の仕事のなかでも特に重要な位置を占めているものだからか、授業に関わる自腹の発生率はどの職でも軒並み高い値を示している。

■授業に関わる自腹発生率が高い小学校非正規教員

そのなかでも特に高いのが小学校の非正規教員だ。自腹についての具体例についての自由記述をみてみると、異動の際に持って行けないことや、手続きが煩雑であるなどの理由があるようだ。ずっと同じ学校にとどまっていられないのは、公立学校のどの教職員も同じではあるが、非正規雇用の場合のほうがより流動性が高く、次年度以降のことを考えると、物品を自腹で負担して持って行けるようにしようという思考が働きやすいのかもしれない。

教員の自腹発生率が軒並み高いのに対し、事務職員の発生率はそれほど高くなく、12.7%(102人中13人)だった。相対的に低い割合にとどまったとはいえ、10人に1人以上は授業関連で自腹を切っているのは驚きだ。

彼らの自腹の内容としては、高機能製品を試しに買って使用させたいという回答や、予算切れのためにファイルを購入したという回答があった。

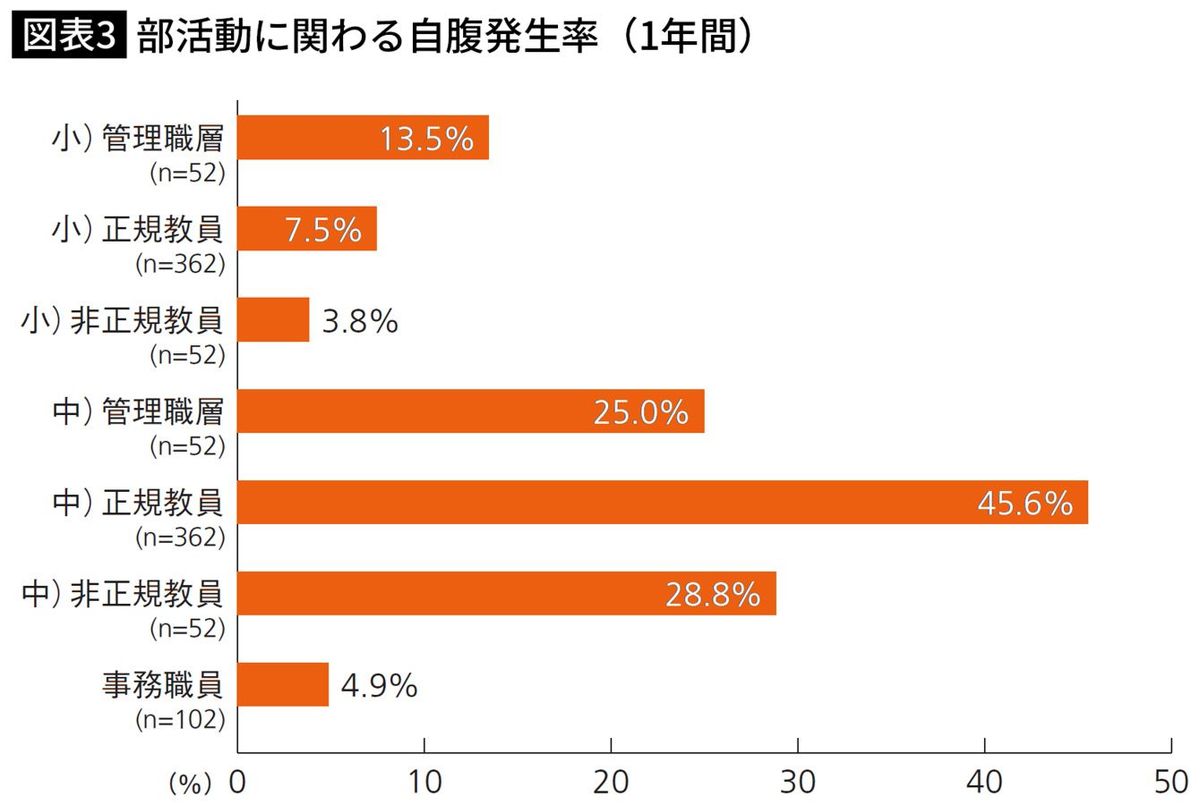

■部活動に関わる自腹は22.6%

部活動に関わる自腹が2022年度1年間で発生したと回答した人は回答者全体の22.6%(1034人中234人)だった。

部活動に関わる自腹の有無については、部活動を担当しているかどうかが分水嶺になっていそうだ。ただし今回の調査では、部活動を担当しているかを尋ねた項目が質問紙に入れられなかったので直接的にそれを示すデータを提示することはできない。そこで、傍証(ぼうしょう)にはなってしまうが学校種別、職別の発生率から部活動に関わる自腹の実態を推測していこう。

部活動に関わる自腹をした人の多くが中学校教員だった(※2)。部活動に関わる自腹があったと回答した小学校教員が466人中36人(7.7%)だったのに対し、中学校教員では466人中193人(41.4%)だった(※3)。

さらに具体的にみていこう(図表3)。小学校では、管理職層の13.5%(52人中7人)、正規教員の7.5%(362人中27人)、非正規教員の3.8%(52人中2人)が経験している。

中学校では、管理職層の25.0%(52人中13人)、正規教員の45.6%(362人中165人)、非正規教員の28.8%(52人中15人)が経験している。

このデータからは、小・中学校ともに部活動については非正規教員よりも正規教員のほうが自腹をしている人が多い傾向にあることが読み取れる。おそらくこれは正規教員と非正規教員の間の部活動に対するコミットメントの差からきているのではないだろうか。そもそも部活動の顧問をしているかどうかや、正顧問なのか副顧問なのかによっても自腹が発生するかどうかが変わってくるだろう。

※2 小学校については一部の地域・学校でのみ部活動が行われており、ほとんどの学校で部活動が実施されている中学校とは状況が異なっている。小学校で行われる部活動は、教育課程として定められた「特別活動」のうちのクラブ活動とは異なるものである。ただし、小学校で部活動を行うことが一般的ではない地域・学校の回答者がクラブ活動として読み替えて回答している可能性は否定できない。

また、部活動をめぐる状況が近年変化していることに注意しておいてもよいだろう。名古屋市のように従来は小学校でも放課後に教職員が指導する部活動を行っていたが、民間委託による「新たな運動・文化活動」へと移行した例もある。

※3 ちなみに、事務職員で部活動に関わる自腹があったのは102人中5人(4.9%)だった。

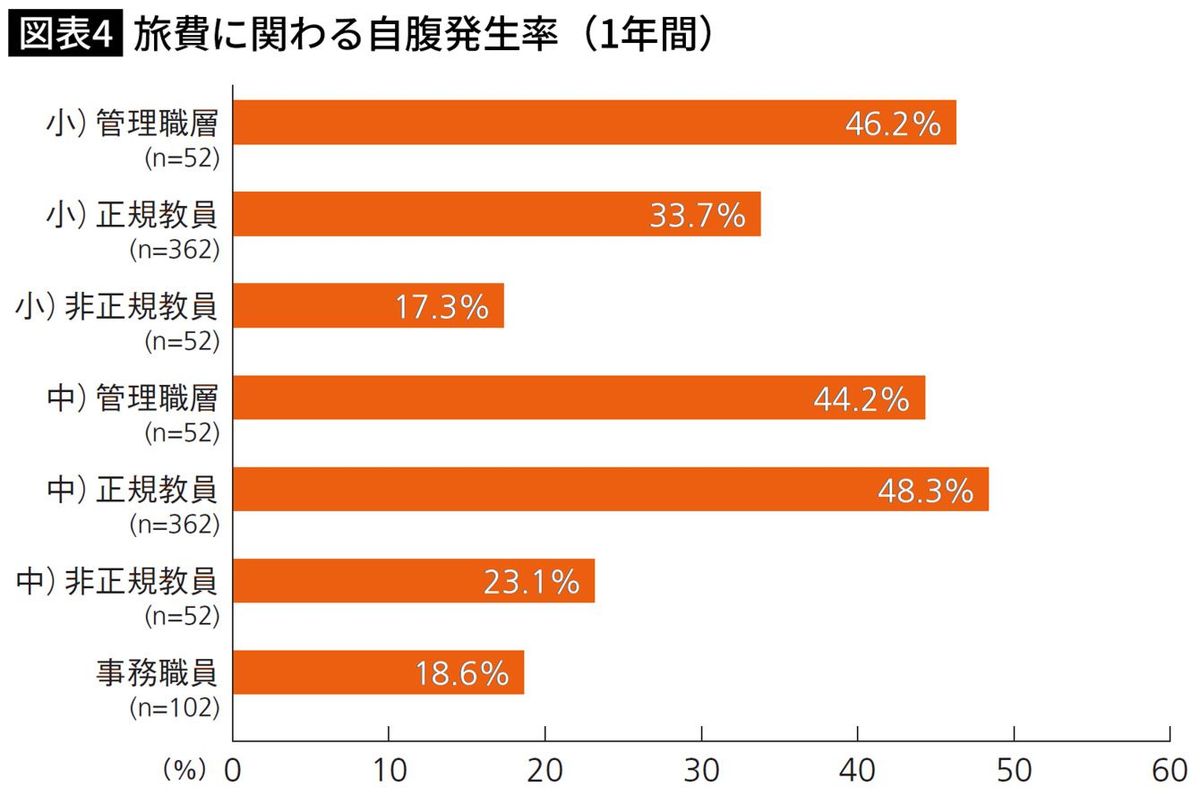

■授業に次いで発生率の高い「旅費に関わる自腹」

旅費に関わる自腹が2022年度1年間で発生したと回答した人は回答者全体の37.1%(1034人中384人)だった。今回尋ねた項目のなかでは、授業に次いで発生率が高いのがこの旅費に関わる自腹である。

旅費についても職別に詳しくみておこう(図表4)。

小学校では、管理職層の46.2%(52人中24人)、正規教員の33.7%(362人中122人)、非正規教員の17.3%(52人中9人)が経験している。

中学校では、管理職層の44.2%(52人中23人)、正規教員の48.3%(362人中175人)、非正規教員の23.1%(52人中12人)が経験している。

事務職員だと18.6%(102人中19人)の人が経験したと回答していた。

旅費では、管理職層や、正規教員が自腹をする割合が非常に高くなっており、小・中学校ともに半数程度の人が一年間で旅費に関わる自腹を経験している。

それと比較すると多少割合は下がるものの、非正規教員や事務職員の場合も2割前後と少なくない割合で自腹が発生している。

旅費に関わる自腹の内容としては、家庭訪問や教育委員会や他校への訪問などの出張が主要なケースだ。

管理職層や正規教員の自腹発生率が他と比べて高いのは、家庭訪問などの外出をする業務が多く組み込まれている場合に自腹が発生しやすくなっているということだろう。

また、相対的に発生率が低い小・中学校非正規教員(小学校:17.3%、中学校:23.1%)や事務職員(18.6%)でも、ある程度の人が自腹を切っている。今回の調査で目立った家庭訪問などの他にも、さまざまな旅費に関わる自腹をしなければならない理由が遍在しているのだろう。

■割合は低いが金額は大きい「弁償・代償のための自腹」

弁償・代償のための自腹が2022年度1年間で発生したと回答した人は回答者全体の6.7%(1034人中69人)だった。こうして発生した割合としてみれば大したことがないように感じられるかもしれないが、金額をみていくとそうもいっていられないのが弁償・代償のための自腹だ。

払った人の金額に着目すると、それなりの金額になっている(※4)。つまり、発生する可能性は低いかもしれないが、自腹を切らなければならなくなったときには決して少なくない負担が課されてしまうのが弁償・代償のための自腹だ。

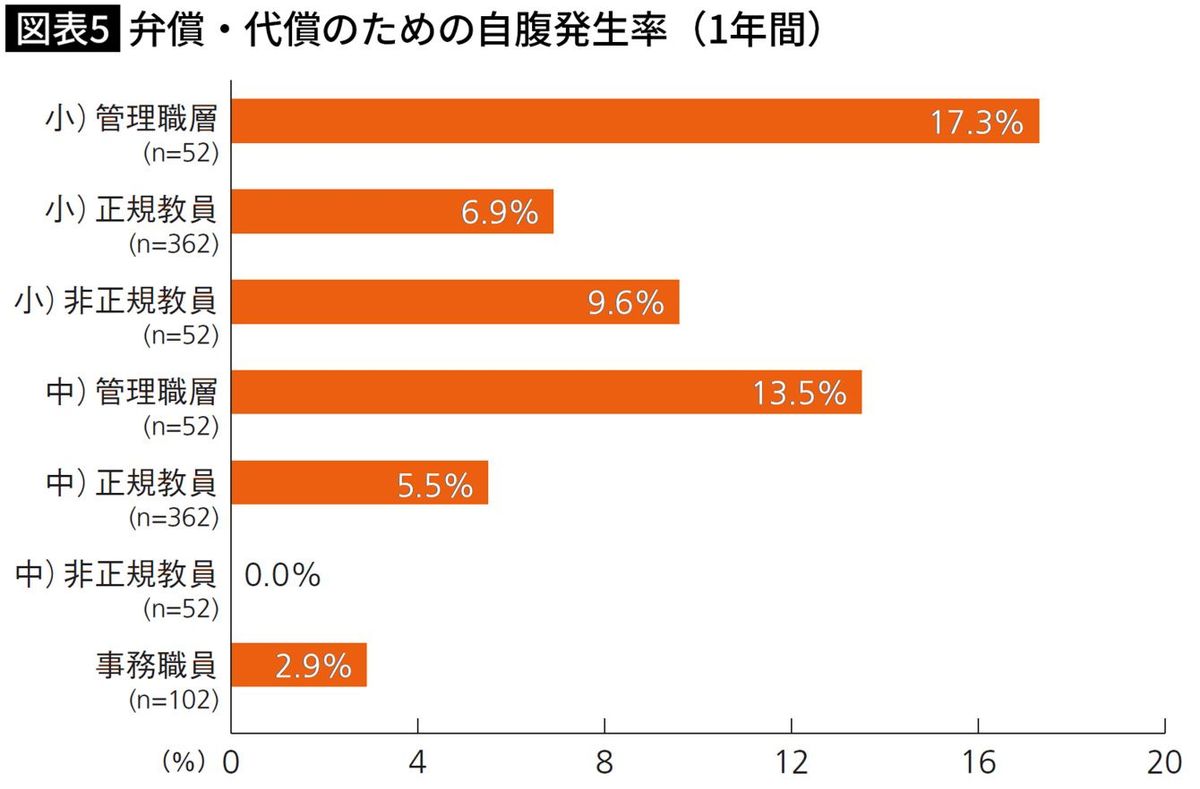

さて、弁償・代償のための自腹についても職別にみていこう(図表5)。

小学校では、管理職層の17.3%(52人中9人)、正規教員の6.9%(362人中25人)、非正規教員の9.6%(52人中5人)が一年間で自腹を経験している。

中学校では、管理職層の13.5%(52人中7人)、正規教員の5.5%(362人中20人)が経験している。今回の調査の回答者には中学校の非正規教員で経験した人はいなかった。

事務職員だと2.9%(102人中3人)の人が経験したと回答していた。

管理職層が他の職と比較して若干発生率が高くなっているのが弁償・代償のための自腹の特徴だ。管理職や先輩にあたる立場の人が肩代わりをしていることが一因になっていると考えられる。

また、小学校と中学校で、管理職層同士、正規教員同士を比較しても発生率には大きな差がない。その一方で、非正規教員についてみると、中学校では弁償・代償のための自腹が発生したと回答した人はいないのに対し、小学校ではおおよそ10人に一人の人が発生したと回答している。

これは学級担任制が一般的な小学校と教科担任制が一般的な中学校で非正規教員の働き方に違いがあることが原因として考えられるものの一つとして挙げられる(※5)。例として、休み時間に子どもが教室の備品を壊してしまい、弁償の費用を請求することが難しい場合を考えてみよう。そうしたときには、その学級で何かしらの教科を受けもっている教員ではなく、担任をしている教員が自腹を切ろうとすることになりそうだ。学級担任制が一般的な小学校では、非正規教員であってもこの例のような事情から自腹を切らざるを得ない場面が相対的に多いのではないだろうか。

※4 具体的な金額については、『教師の自腹』第5章第2節の144ページ以降を参照。

※5 文部科学省「『教師不足』に関する実態調査」令和4年1月によると、令和3年5月1日時点で小学校では臨時的任用教員の73.4%が、中学校では43.7%が学級担任になっている。これだけで弁償・代償のための自腹の発生率に、このような差異があることを説明することは難しいが、原因の一つではあるだろう。

----------

千葉工業大学准教授、教育行政学者、「隠れ教育費」研究室 チーフアナリスト

新潟大学大学院教育学研究科修士課程を経て、2011年、東京大学大学院教育学研究科博士課程に進学。2015年より千葉工業大学の教職課程に助教として勤務し、教育行政学を担当(現在は准教授)。2016年12月博士号(教育学)取得。「子どもを排除しない学校」「学校の自治」「公教育の無償性」の実現、「教職員の専門職性」の確立を目指し、教材教具整備・財務に関わる学校基準政策、学校評価・開かれた学校づくり・チーム学校等の学校経営改革について、現代的視点と歴史的視点の両面から研究している。著書に『占領期日本における学校評価政策に関する研究』、共著に『公教育の無償性を実現する 教育財政法の再構築』、『隠れ教育費 公立小中学校でかかるお金を徹底検証』など。

----------

----------

公立中学校事務職員、「隠れ教育費」研究室チーフディレクター

「事務職員の仕事を事務室の外へ開き、教育社会問題の解決に教育事務領域から寄与する」をモットーに、教職員・保護者・子ども・地域、そして社会へ情報を発信。研究関心は「教育の機会均等と無償性」「子どもの権利」「PTA活動」など。主な著書に『学校徴収金は絶対に減らせます。』(学事出版、2019年)、『本当の学校事務の話をしよう』(太郎次郎社エディタス、2016年)、『隠れ教育費』(太郎次郎社エディタス、2019年)、『学校財務がよくわかる本』(学事出版、2022年)など。

----------

----------

名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士後期課程院生

日本学術振興会特別研究員(DC2)。筑波大学人間学群教育学類で教育社会学を学び、名古屋大学大学院教育発達科学研究科の博士課程に進学。専門は教育社会学、障害児教育。教育に医療の知識がもち込まれることに関心を寄せ、とりわけ情緒障害に着目し、歴史的な観点から研究をしている。主要業績として「普通学級における精神衛生的処置と『性格異常』」(『保健医療社会学論集』近刊)など。

----------

(千葉工業大学准教授、教育行政学者、「隠れ教育費」研究室 チーフアナリスト 福嶋 尚子、公立中学校事務職員、「隠れ教育費」研究室チーフディレクター 栁澤 靖明、名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士後期課程院生 古殿 真大)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

小学生の息子が修学旅行に行きました。引率の先生の旅費は支給されるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月14日 8時30分

-

教員確保に苦戦、「講師」不足で 大阪府が採用試験で経験者優遇

産経ニュース / 2024年7月9日 18時55分

-

札幌の中学校でまた個人情報流出事実と異なる記載も 親の憤怒・専門家の指摘・現場の“リアル”

STVニュース北海道 / 2024年7月8日 18時34分

-

小学校の校長先生はどのくらいお給料をもらっている?具体的な仕事内容はどのようなもの?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月26日 10時50分

-

市役所職員より教員の給与が高いってホント? “年収の差”と“教員ならではの手当”とは

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月22日 12時20分

ランキング

-

1「ユニクロ・GU・COSのTシャツ」全部買ってわかった“本当にコスパが高い傑作アイテム”

日刊SPA! / 2024年7月17日 18時37分

-

2去勢された「宦官」は長寿集団だった…女性の寿命が男性よりもずっと長い理由を科学的に解説する

プレジデントオンライン / 2024年7月18日 8時15分

-

31日5分で二重アゴ&首のシワを解消!魔法の顔筋トレ「あごステップ」HOW TO

ハルメク365 / 2024年7月17日 22時50分

-

4ロシア軍の対空ミサイルを「間一髪で回避」ウ軍のドローンが“マトリックス避け”を披露 その後反撃

乗りものニュース / 2024年7月17日 11時42分

-

5なぜ?「N-BOX」新型登場でも10%以上の販売減 好敵「スペーシア」と異なる商品力の改め方

東洋経済オンライン / 2024年7月17日 9時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください