40年ぶりの新型不動産バブル到来…これからの勝ち筋の買い方と"負け組物件"に転落するマンションの特徴

プレジデントオンライン / 2024年5月30日 9時15分

※本稿は、山下努『2030年不動産の未来と最高の選び方・買い方を全部1冊にまとめてみた』(東洋経済新報社)の一部を再編集したものです。

■40年ぶりの新型不動産バブル

東京や大阪の大都心、東京湾岸エリアのタワマンを中心に、新築も中古もマンション価格の上昇が止まらなくなっている。

2023年の東京都区部の新築マンション平均価格(不動産経済研究所調べ)は、前年比39.4%アップして1億1483万円となり、はじめて1億円の大台を超えた。

23区の新築マンションは、23年に前年より3000万円以上も値上がりした。

これは結論からいえば、40年ぶりに近い新型の不動産バブルである(本書の第3章で詳しく分析する)。

中古物件も、大きく値上がりするエリアは限られている。人件費や資材など建築費の高騰をダイレクトに反映する新築が供給できるエリアが中心だ。

長期の超金融緩和にコロナ禍が重なったうえ、インフレがやってきた。

長年の日銀政策やコロナ後の財政出動で富裕層に追い風が吹き、いまの日本は「お金持ちだけが黙っていても得する時代」に入ってしまった。

高級品に人気が集まり、もうかるのはマンションばかりでなく、自動車や時計、アパレル、ブランド品など、幅広い商品群で見られる現象だ。

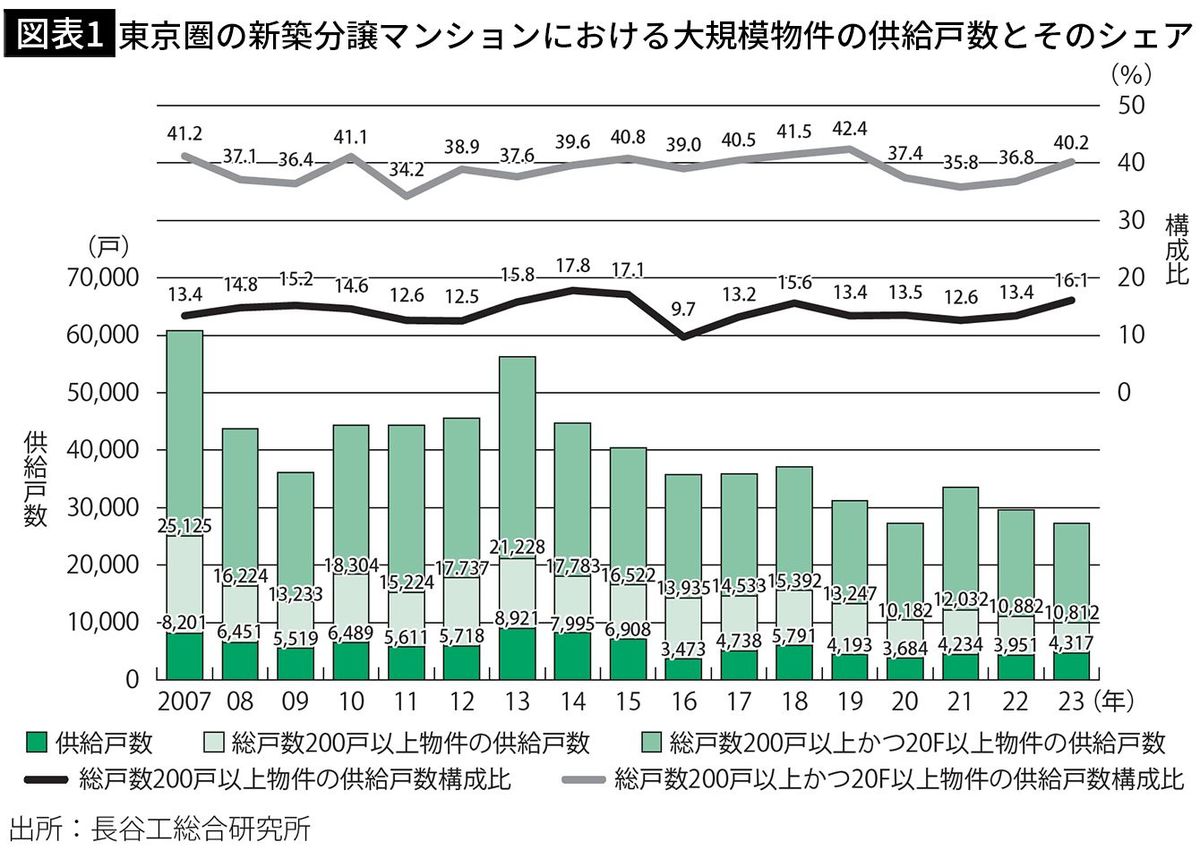

もちろん、そうした陰にはマンション供給業者がリーマンショックで大量に淘汰され、「メジャーセブン」と呼ばれる大手7社(住友不動産、三井不動産レジデンシャル、三菱地所レジデンス、東急不動産、野村不動産、東京建物、大京)が供給を担っているからだ。

市場には大手の深謀遠慮が働き、タワマン市場が大きく活性化する方向が目指されている。

一生住むなら避けたほうがいいかもしれないが、最長15年程度で売ることを考えれば、利回りのいいのが「タワマン」だ。

■今後、建築費が下がる見通しはあるのか

デフレ時代が終わり、人件費や材料費は今後も下がる見通しはないとすれば、「マンションの原価のかなりの部分をしめる建築費は、今後も下がる兆しがない」という見方も強い。

建設物価調査会の調べでは、東京のマンション建築費は6カ月連続で過去最高を記録した(2024年1月発表)。水道設備やコンクリート杭の値段が上がってコスト増につながった。

建設用の鋼材は、原材料高や物流費、人件費の上昇を背景に、メーカー各社が相次いで値上げした。

23年12月の東京の工事原価は、前年同期を6%上回った。

人件費の上昇のなか、都内で再開発ラッシュが続いているためだ。

■残業規制で人件費はさらに上がる

建築費指数は21年以降、急ピッチで上昇中だ。コロナ禍による原料の供給制約に経済回復が重なり、ウクライナ戦争で上昇が加速された。セメント、照明器具、浴室、トイレ、洗面台など、値上がりしないものはない。

24年4月から土曜出勤も普通だった建設産業で残業規制が実施され、人件費はさらに上がりそうだ。

職人も鉄筋工やコンクリート型枠工などが引っ張りだこだ。高い工賃を払って要員を確保しないと建築が進まない。

また、日本経済は新築住宅建設など土木・建築といった建設事業への依存度が高い。

前回の不動産バブル崩壊に反省がなく、政府建設投資で景気を支えてきた。このため過剰な建設業人口を減らし、ほかのデジタルやITなどに移転を促す政策もなかった。

過剰な建設業人口を抱えながら、止まらない再開発現場も迫る竣工時期に合わせるため、要員の奪い合いをしながら、建設現場はフル操業の状態が続く。

この結果、職人の高齢化や職人不足を招き、残業が多い業種となった。

公共事業も雇用対策として大盤振る舞いが続くので、需要はひっ迫する。

人件費を下げる要素は、いまのところない。

■中古マンション価格が逆転するウラ事情

中古マンション価格は、どう動いているだろうか。

建築費が高騰すれば、建築費が安い時代に建てられた中古マンションは割安となって人気が出るので値が上がる。これは当たり前だ。

経年劣化を除けば、人件費や部材も安い時代につくられ、新築よりしっかりした素材で高級につくられている場合もある。

中古マンションが建てられたころの建築費指数と現在の指数を比較すると、10~15年前の建築費は断然安い。過去10~15年間に建てられたマンションのほうが、経年劣化を考慮しても、なおお買い得と判断できるケースも少なくない。

東京カンテイによる中古マンションの価値を示すリセールバリュー調査を見てみよう。

築10年程度を経た中古マンションの平均希望売り出し価格を新築時と比べて算出したところ、2022年の首都圏の平均は132.5%に達した。

前年から12.7%上昇しており、新築時の1.3倍の価格で売りに出されていた。

18年時点では91.4%と新築時を下回っていて新築よりは安かった。20年に100%を超えて逆転し、なお上昇している。

■都心6区は中古マンションも1億円超え

調査対象の398駅のうち、約98%に当たる389駅で新築時の価格を中古が上回る「逆転現象」が起きた。

築20年で、新築時の1.5倍、2倍に跳ね上がる中古マンションもある。

東京カンテイによると、23区の中古マンション平均希望売り出し価格は、2年8月に70m2当たり7030万円と、3年前に比べて2割強高くなった。

このうち、中央、渋谷、新宿、千代田、港、文京の都心の6区において、中古マンションの売主の初回売り出し希望価格は、70m2換算においても1億円を超えてしまった。

新築は高倍率の抽選がつきものなので、確実に買える高価格帯の中古マンションが人気となる。中古なら新築後の中古市場の値動きも確認できる。

また、あまりの高騰ぶりに新築購入を諦めた人の半数前後は、その地域で中古物件を探すため、新築との価格に落差があれば、中古もどんどん売れていく。

このような経緯から、価格面で中古が新築を逆転する現象が広がることがわかる。

たとえば、マンションが「供給過剰」ともいわれてきた湾岸では、元選手村の「晴海フラッグ」をはじめ、勝どきや月島で今年から数年間、巨大なタワマンがいくつも供給される。

高倍率の抽選から漏れた人々は、供給不足のなか、周辺地の中古物件に向かう。

欧米では中古市場のほうが圧倒的に厚いが、日本も予期せぬ理由で湾岸からそうなりつつある。

■これから「負け組物件」に転落するマンションの特徴

流れとしては自然だ。

新築が建設されれば、その物件がすぐ中古として流通可能な物件のストックになる。

高値の中古のストック量が多くなると、すでにある中古物件もよく動くようになる。売買物件が増えて、いつでも売買でき、売買にともなう不安がなくなるエリアに化けるのだ。

さらに、将来の売却益を狙う海外の投資家の購買意欲が中古価格の水準を押し上げる。

彼らは中古マンションを高く買ってくれるのだ。移民を受け入れ、人口が増える米国でさえも、住宅売買の8割は中古が占める。

日本の人口は減少が止まらず、外国人に買ってもらえないマンションは、これから「負け組物件」に転落するだろう。

■「マイホームは一生に一度の買い物」という考え方を捨てる

新築マンション1億円時代を迎えて、本書で伝えたいのは、サラリーマンにとってマイホームの買い方がこれから激変するということだ。

「マイホームは一生に一度の買い物」という世間常識は時代と合わなくなり、大きな誤りとなった。

日本の災害リスクは非常に高く、35年ローンで半世紀も同じ家に住んでいたら、東京においても、首都直下地震、房総沖地震、南海トラフ地震、富士山噴火のリスクをすべて引き受けることになる。それは愚劣極まりない投資戦術だ。本書で推奨するマンションの所有期間は、10~15年。

所有期間の目途を10~15年とするのは、地震など大災害も「10年ひと昔」で忘れてしまうといわれるためだ。

本書の「はじめに」でも述べたように、2011年の東日本大震災によって津波の怖さから神奈川県藤沢市の臨海部など湘南の住宅地の価格が下がり、液状化の被害が大きかった千葉県浦安市も「地震前の相場で買う人は誰もいない」といわれたものだ。しかし震災後、金融緩和の効果もあって、10年ほどで相場は元に戻った。

バブルと災害は何度も繰り返して、忘れないうちにやってくるが、打撃は元に戻る。

住宅は住宅ローンを使っても使わなくても、金融商品としてとらえることが出発点だ。

それなら、「マイホームは一生もの」「一生に一度の買い物」という先入観は一度捨ててみたほうがいい。

時限立法、景気対策、自民党税制調査会、政府税制調査会などの動きを見れば、住宅関連の税制はくるくる変わる。

■住宅は人生で2~3回買うのがいい

とはいえ、住宅ローン減税の期間は10年が基本で、大規模修繕は築15年が基本だ。

だから、10年から15年で売らなければならない。

住宅(マンション)は10~15年で買い換え、人生で2~3回買うのがいい。

できれば安値期に購入し、高値期に売り、売却益を確定したうえで賃貸に住む。

相場が下がったところで再取得する。

こうしたサイクルを2度、3度繰り返すのだ。

「それは面倒」と感じる人もいるだろうが、とりあえず、5~10年後は売り時でない場合も考慮しつつ、そうした「10年住み替えプラン」にだけは乗ってほしい。

■すべての問題を解決する「サンドイッチ売買」の秘密

これまでは、最大の家族数を想定して家を買ってしまう人が多かった。

いまのようなマンション1億円時代なら、それは危険行為。子育て期(家族の多い時期)の10~20年は、できれば賃貸住宅の生活でクリアしよう。

「住宅取得→売却→賃貸居住→住宅取得」という賃貸を挟んだ住宅取得戦略を「サンドイッチ売買」と名づけた。

最近は、値上がりした所有物件を売って利益確定させ、同じマンション内の賃貸物件に引っ越す戦略もある。

家賃は、分譲価格ほど値上がり率は高くない。

家族が増える、あるいは減るときに、相場に動きがない場合、とりあえず自宅を引き払って賃貸に出し、家族数に合わせた賃貸住宅に住む方策もある。

自宅の近くでそれをすれば、賃貸に出した物件に戻るハードルも低い。分譲時代に育んだ地域との絆も維持できる。

■外国人参加の美人投票で圧勝するタワマン

投資対象の商品として、タワマンがもてはやされている。

そして株と同じように、短期に売却が可能な厚い市場に集まる傾向がある。

「住んだら健康に悪い」とか「管理コストが高い」と文句を言う層は、ほとんどタワマンは買わないと見られており、業界関係者は気にしていない。

「相場を見てください。いま買えばお得です」という誘いに乗れない人は、「そもそも買う能力がない」と思われかねないほどのバブルな状況だ。

海外の投資家と24時間絶え間なく物件情報をネットでやりとりする仲介業者もおり、日本人客が「では、また明日考えます」などと悠長に対応していると、根こそぎ外国人に好物件を一夜でさらわれてしまいかねない。

なぜ、市場を外国人に開放し、外国人が相場をリードするのか。

それは、日本株の過去を考えてみればいい。

「過去35年間に外国人は日本株を100兆円買い越したうえで、150兆円の利益。日本人の資産は70兆円しか増えていない」と著名アナリストが解説するように、不動産でも利益が外国に移転している。ちなみに1990年に株バブルを崩壊させた要因も、先物取引などを駆使した外資の「手柄」だった。

また勤労層も、参加する資産市場には、株などの金融商品と、実物資産の不動産市場に大別できる。

不動産市場は、個人が主に買う住宅(レジデンス)と、企業などが買い、賃貸するオフィス棟などのプロ向けの市場がある。

プロ向けの市場に対しては2023年の後半から外国人による投資が減る一方で、マンションなどの住宅市場は外国人の投資が幅を利かせている。

外国人がさらに買う前に買い、そして彼らが売る前に売ることを目指そう。

■大きく膨らんだ新しい不動産バブルは、今後調整が起きるのか

冒頭でも述べたように、現在の東京のマンション市況は、ほぼ40年ぶりのバブル再来のような状況だ。

「東京での拠点・設備投資」など、他用途の融資も最終的に東京などの不動産に流れ着くが、じつはもっと多い。

かなりの融資が、最終的には不動産がらみの売買に流れているはずだ。

たとえば、事業会社の多くも、人口減少のなか、国内生産は抑え、自ら遊休地を使った再開発などに乗り出しているからだ。企業に回ったマネーも、政府が目指す本来の健全な経済成長から外れた不動産活用での使われ方をしてきた。

銀行は不動産・土地を最良の担保とする。

今回の不動産バブルは銀行融資の担保そのものの土地の価値も上げ、金融機関からの融資量を増やす効果もあるが、これ自体、じつはバブル的なお金の回し方なのだ。

日銀は世界で最も長く金融緩和をやってしまい、利上げや量的緩和の縮小は最も遅れている。

低金利政策が10年以上続いたことで経済の新陳代謝が鈍り、結果的に潜在成長率は0.3%程度までに縮小した。

なぜなら、人口減少で国内の経済活動は縮小の方向で、少子高齢化は個人(家計)も企業も投資しない方向性を強めているからだ。

■住宅の売買のタイミングを判断する画期的な方法

一方、政府の累積債務は1200兆円を大きく突破してしまった。

住宅の売り時、買い時の正確な判断のためには、じつは日本銀行のバランスシートの中身のほか損益計算書と財務諸表を知っておいたほうがいい。

日銀のバランスシートから現在進行中の不動産バブルも実感として感じ取れる。

日銀券の価値は、日銀の資産の質が担保しているが、その資産といえば政府がバンバン発行した、返すことができないような大量の国債だ。

円の通貨価値に不安を寄せる投資家は海外にマネーを投資するが、国内分は、国債中心の債券や低利の預貯金は避け、株や不動産への投資にシフトさせているのだ。

このような投資スタンスに変えておけば、財政と日銀の持続性への不安から、近い未来にやってくるに違いない国債バブルの崩壊の前兆として起きる不動産の急な値上がりにも対処できる。

預貯金などより不動産や株に資産を移す動きとともに、インフレがさらに加速する局面が必ずくるからだ。

それは「日本の財政はもたない」という破綻懸念からくる。背景には絶望的な少子高齢化、人口減少の現実があり、人口動態は50年、100年かけないと変えられないのだ。

日本経済の縮図である日銀のバランスシートを見ながら、不動産の売買を判断するということは、これまで素人には思いもよらないことだった。

しかし、これからは金利動向に加えて、マクロの資金量と膨らみすぎた日銀のバランスシートがインフレと不動産に影響を与え続ける。

それがどういう形になるかに注目しながら、不動産を売買する必要がある。

----------

元朝日新聞経済部記者、経済ジャーナリスト

1986年朝日新聞社入社、大阪経済部、東京経済部、『ヘラルド朝日』、『朝日ウイークリー』、「朝日新聞オピニオン」、『AERA』編集部、不動産業務室などに在籍。2023年朝日新聞社退社。不動産業(ゼネコン、土地、住宅)については旧建設省記者クラブ、国土交通省記者クラブ、朝日新聞不動産業務室などで30年以上の取材・調査経験を誇る。不動産をはじめとする資本市場の分析と世代会計、文化財保護への造詣が深く、執筆した不動産関連の記事・調査レポートは1000本以上に及ぶ。『不動産絶望未来』(東洋経済新報社)、『「老人優先経済」で日本が破綻』(ブックマン社)、『世代間最終戦争』(立木信名義、東洋経済新報社)、『若者を喰い物にし続ける社会』(立木信名義、洋泉社)、『2030年不動産の未来と最高の選び方・買い方を全部1冊にまとめてみた』(東洋経済新報社)など多くの著書がある。

----------

(元朝日新聞経済部記者、経済ジャーナリスト 山下 努)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

株価暴落「不動産絶好の買い場」やって来るのか? 「住宅購入で損する人」いつも知らない視点3つ

東洋経済オンライン / 2024年8月8日 10時0分

-

新宿、渋谷にはない「衣食住」が揃っている…不動産のプロが「今が買い」と太鼓判を押す「サブカル街」の名前

プレジデントオンライン / 2024年8月7日 10時15分

-

「旧耐震の建物だから危険」は早計 築古マンション購入時にチェックすべきこと

PHPオンライン衆知 / 2024年7月30日 0時0分

-

不動産のプロが教える「資産性が落ちにくい住居」4つの条件

PHPオンライン衆知 / 2024年7月26日 11時50分

-

平気で「住宅ペアローン組む人」の危険すぎる盲点 「地獄を見る人も…」あなたは本当に大丈夫?

東洋経済オンライン / 2024年7月19日 12時0分

ランキング

-

1猛暑下でのコメ作り守れ、新潟大 新品種開発、栽培方法を研究

共同通信 / 2024年8月17日 16時39分

-

2JINSの「目が小さくならないメガネ」計画比2.2倍 人気の秘密は「3つ」のポイント

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年8月17日 8時40分

-

3X、ブラジルの事業閉鎖 司法当局が「脅迫」と主張

共同通信 / 2024年8月18日 3時52分

-

4コミュニケーション能力を活かせる仕事!…営業職「ルート営業」の魅力とは?

まいどなニュース / 2024年8月17日 20時30分

-

5プロが教える「読めばお金に強くなる」厳選本3冊 人生というゲームでの「お金の扱い方」を学ぶ

東洋経済オンライン / 2024年8月17日 10時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください