「どっちのネックレスがいいと思う?」仕事がデキる人がプライベートの会話でも実践している一流の返答テク

プレジデントオンライン / 2024年5月28日 7時15分

※本稿は、桐生稔『提案・指示・交渉・雑談・プレゼン・会議etc. あえて話さない戦略』の一部を再編集したものです。

■売れているタレントさんの能力

2023年まで、2年間ほどバラエティ番組に出演させていただきました。

このときに一番勉強になったのは、収録している時間よりも、収録していない時間です。

収録では、ゲストの方の入れ替えやセットの切り替えなど、ちょくちょく休憩が入ります。ここはテレビに映っていない時間帯です。

そのとき、話すのが上手なタレントさんほど、共演者の方に声をかけて相手の話を聞くのです。

「最近、どんな番組に出られているんですか?」

「この間、○○さんと出演されていましたよね?」

「ちなみに○○さんって、なんでそんなに天然なんですか?(笑)」

ほかにも、収録終了後に、タレントさんがスタッフの方と談笑するケースがあるのですが、意外とタレントさんよりスタッフの方のほうがしゃべっていて、その場がとても明るい雰囲気になります。

やはり売れる人は、話すのが上手いだけではなく、相手の話を聞ける能力が卓越していることに気づかされました。

■「営業は上手く話せなくてはいけない」は勘違い

「コミュニケーション力が高い人は、話が上手い人」、そういうイメージを持っている人が多いかもしれません。以前の私もそう思っていました。

それが原因で、20代の頃、商談の冒頭で一方的に話しすぎて5分で営業が終了したことが何度もあります。

「営業は上手く話せなくてはいけない」と勘違いしていたのです。

でも、営業の世界でトップを取るような人は、みなさんわかっています。

コミュニケーションにおいて話すことはほんの一部にすぎないと。

では、話す以外にどんなコミュニケーションがあるでしょうか?

仮に、目の前に悩んでいる人がいたとしましょう。

その人に、「こうするといいですよ」と伝える。

これもコミュニケーションのひとつです。

「それは大変ですね」と感じたことをフィードバックする。これもひとつ。

「そんなことになっていたなんて……」と、一言つぶやく、これもひとつ。

ほかにも、「そうだったんですか……」と深く聞くこともできます。

「なぜそんなことになったのですか?」と質問することもできます。

さらに、じっくり頷くことで「話を受けとめている」という合図を送ることもできます。

アイコンタクトをすることで、真剣に聞こうとする姿勢を伝えることもできます。

あえて間を置くことで、相手が次に話し出すのを待つこともできます。

そして、相手と同じ表情をすることで相手の気持ちに共感することもできます。

ただ相手の気持ちを感じ取ることに集中することもできます。

何が言いたいかというと、会話ひとつをとってもコミュニケーションの手段はたくさんあるということです。

■「伝える」以外のコミュニケーション

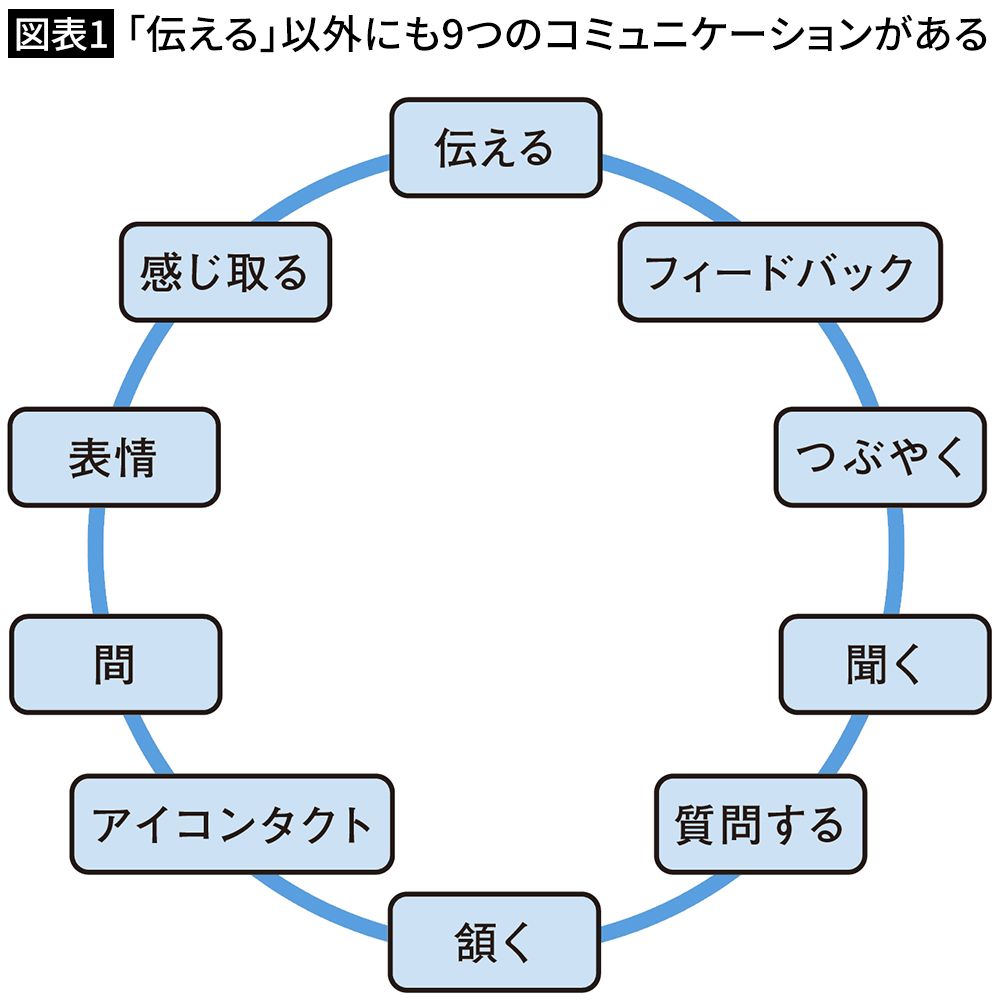

下の10個のサークル(図表1)を見てください。

先ほど紹介したように、「伝える」以外にも9個ものコミュニケーションが存在します。

本項目のテーマ「9割捨てて、1割話す」が言いたいことは、「話したい気持ちを9割捨てて、話すのは1割くらいの感覚で臨んだほうが、相手の話をしっかり受けとめることができる」ということ。

「何を話そう」から発想すると、あれもこれも話そうとして、どうしても足し算のコミュニケーションになります。

20代の頃の私の営業はまさにそうでした。

コミュニケーションはむしろ引き算で考えたほうが上手くいきます。

いかに自分が話す時間を減らし、相手に話してもらうかです。

これを意識すると相手のことが本当によく見えてきます。

忘れないでほしいのは、人は自分のことをよく見てくれている人を信頼するということ。

人の心を熱くするアクティブな会話は、話したいことを捨てる勇気からはじまるのです。

■コミュニケーションでもっとも大事なこと

当スクールには女性の講師が多く、よく婚活中の男性の指導をさせていただくことがあります。そこでデートにおけるエスコートの質問をよく受けます。

例えば「エレベーターでの女性へのエスコートの仕方は?」などです。

正解は「ドアが開いたら先に女性に乗ってもらい、男性は操作盤の前に立つ。階数に到着したら、先に女性に降りてもらい、あとから自分が出る」です。

では、お店の入り口で「どうぞ」と言ってドアを開けるのはエスコートでしょうか? 椅子を引いてあげるのはどうでしょう? これ、外国人のようにスマートならいいかもしれませんが、中には「やりすぎ」と感じる方もいるようです。

歩いているときにバッグを持ってあげるのはどうでしょうか?

これも状況によりますよね。普段の講座ではここで気づく人が多いです。

「大切なことはエスコートの仕方を暗記することより、相手にとってのベストを考えることだ」と。そう、相手の立場に立って思考する力です。

コミュニケーションにおいて、もっとも大事な力だといっても過言ではありません。

■相手の状況をイメージして想定する

ところが、この大切な概念が、抽象的なスローガンで片づけられ、実際に「相手の立場に立って考えるにはどうしたらいいか?」に答えられる人は少ないです。

そこで、あえて言語化します。

当社が10万人のコミュニケーションをサポートし、たどり着いた答え……。

相手の立場に立って考える方法は「シミュレーションシンキング」です。

ロジカルシンキングは論理を掘り下げる思考法、ラテラルシンキングは考えを広げる思考法、シミュレーションシンキングは実際を想定する思考法。

すなわち相手の状況や状態を明確にイメージして想定することを意味します。

不朽の名作、世界中でベストセラーとなった書籍、デール・カーネギー著『人を動かす』(創元社刊)の「人を動かす3原則」のひとつが「人の立場に身を置く」ですが、まさにこのことです。

■会話のプロが相手の心を射貫ける理由

例えば、営業職の人なら、社内で商談の練習をする際、自分の営業トークを録音して聞くこと。それを聞いて「自分だったら買うだろうか」と顧客の気持ちになってシミュレーションします。

人前でスピーチするなら、練習で自分が話しているところをスマホで撮影して、聞き手がどんな気持ちで話を聞くだろうかと考えます。

当スクールではこういった客観視するトレーニングを頻繁におこなっていますが、実際やってみると9割の受講生が、「こんな営業では買いませんね……」とか「この話し方では聞き手は寝てしまいますね……」と自ら内省します。

ただ、これをやる受講生のセールストークやプレゼンは、別人のように生まれ変わります。答えは簡単で、相手の立場に身を置いて考えてみたからです。

会話のプロが「一言多い」も「一言足りない」もないのは、相手に憑依するレベルでシミュレーションをおこない、相手が聞きたい言葉、してほしいコミュニケーションを明確に掴んでいるからです。

だから一発で相手の心を射貫けるのです。

■シミュレーションの3ステップ

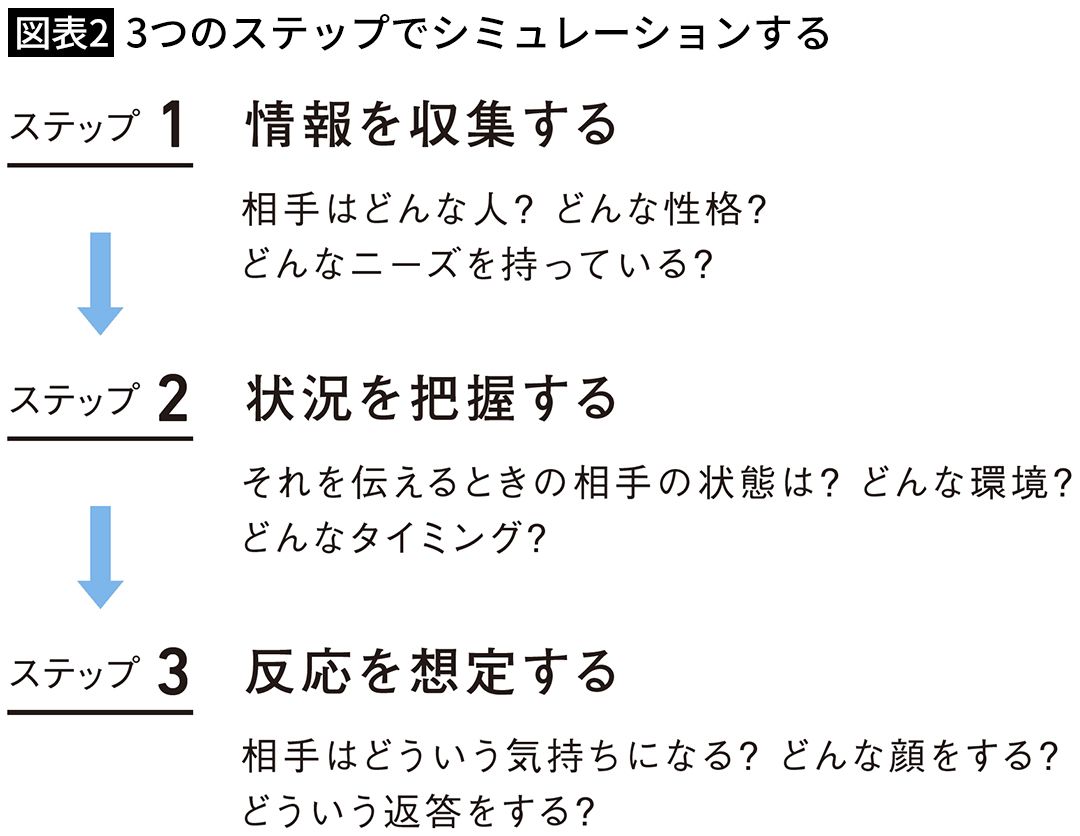

シミュレーションの仕方は、図表2のステップ1、2、3です。

そのシミュレーションが具体的であるほど臨場感が出てきます。そして相手とシンクロします。普段から3つのステップを回している人は、ちょっとしたやりとりでも相手の立場に立って考える思考回路が回りはじめます。

仮に彼女から「どっちのネックレスがいいと思う?」と聞かれたとします。

瞬間的に相手のことを考える習慣がある人は、自分の言いたいことはあえて引っ込めて、

1 「どっちが気に入っているの?」と質問する

2 「こっちがいい!」と自分の意見を正直に伝える

3 「Aは色が素敵だね。Bは形が可愛いね」と、それぞれのいいところを伝えて決定の後押しをする

相手の状況によって1、2、3の対応を変えます。

反対に、いつも「一言多い人」や「一言足りない人」は、自分の軸で話してしまうので、相手の心を打つことができません。

何かを説明するときも、プレゼンするときも、成功するのはいつだって相手の顔を思い浮かべる人です。

■頭の中で相手との会話を想像する

では、どうしたらシミュレーション力を高めることができるのか?

例えば、部下のミスを指摘する場合、「○○君は昨日遅くまで仕事をしていた。もしかしたら今日遅刻してくるかもしれない。もしそうだとしたらどうする?」

1 今回は何も言わずに様子を見る

2 やんわり忠告する

3 ズバッと指摘する

どれが正解ということではありませんが、事前に想定しておけば、いざその場面になっても、イラッとして口走ることも、思わず口論することもないでしょう。

このように想定力を高めるには、「まるで相手と会話しているかのように頭の中で想像する」ことがポイントです。

これを徹底的におこなっているのが通販番組です。

通販番組では、事前に視聴者の声を想像します。

そして番組の冒頭は、まず視聴者が共感するようなストーリーを展開していきます。

「立ったり座ったりするのがきつくなってきましたよね……」

「布団の上げ下ろしがしんどいですよね……」

「階段の上り下りで息切れしますよね……」

と。

そのあとに、「そういった運動不足を解消するにはコチラ!」と健康グッズが出てきます。

実際に視聴者と会話しているのではないかと思うほど緻密に設計しています。

私が小さい頃、実家には母が購入した健康グッズが溢れていました。結局、購入したあとは誰も使わなくなるのですが(笑)。

やはり売り方が上手いのです。

■コツは「自問」

相手と会話しているかのように頭の中で想像するコツは「自問」です。「本当にこれで伝わるだろうか?」と、疑問を持つこと。

なぜなら、頭の中に「?」が浮かぶと解消したくなるからです。

私たちは、小さい頃からなぞなぞが好きだったり、大人になってもクイズ番組が好きだったりします。

「?」と出題されると、好奇心をかきたてられて思わず答えたくなるのです。

ミステリー小説なんかはずっと「?」「?」「?」が続くので、謎を解明しないと気がすまなくなり、最後まで読んでしまいます。

アメリカの心理学者・臨床心理士のロバート・マウラー氏は、その著書、『脳が教える! 1つの習慣』(講談社)の中で、「あなたの脳をプログラムするもっとも強力な手段のひとつが、『小さな質問をする』というテクニックだ」「質問は脳を目覚めさせ、喜ばせる。脳は、たとえばかばかしい質問だろうと奇妙な質問だろうと、質問を受け入れ、じっくり考えるのが好きなのだ」と結論づけています。

問うことが想像力を刺激する、ということですね。

■自問自答が地頭を鍛える

仮に、暴飲暴食が癖になっている人は、「これを食べたらどうなる?」と自問することができれば、そこに考える時間が生まれます。そうこうしているうちに血糖値が正常に戻って、食べたい気持ちがなくなるかもしれません。

資料を提出するときに、「このまま資料を提出したらどうなる?」と考えることができれば、ミスをして指摘されることも減るでしょう。

「いま、この一言を口にしたらどうなる?」と自ら問える人は、相手との摩擦を避け、その言葉を鞘(さや)に納めておくこともできるでしょう。

自ら問うからこそ、話すことも、あえて話さないこともできるのです。

そう考えると、ソクラテスが「権力とは何か?」「なぜそう思うのか?」と弟子に問うていたことも、お釈迦様がむやみやたらに説法をしなかったのも、よくわかります。

まさに自分に問うて、自分で答える。自問自答が地頭を鍛えてくれるのです。

自分に問いかけた分だけ、脳内のシナプスがつながり、考える力が強化されます。

疑問が相手との関係を強靱にする架け橋になるのです。

----------

モチベーション&コミュニケーション代表取締役

1978年生まれ。新潟県出身。2017年、「伝わる話し方」を教育する株式会社モチベーション&コミュニケーションを設立。日本能力開発推進協会メンタル心理カウンセラー、日本能力開発推進協会上級心理カウンセラー、一般社団法人日本声診断協会音声心理士。著書に『10秒でズバッと伝わる話し方』(扶桑社)、『雑談の一流、二流、三流』、『質問の一流、二流、三流』(ともに明日香出版社)がある。

----------

(モチベーション&コミュニケーション代表取締役 桐生 稔)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

なぜ一言目に「でも」と言ってしまうのか…話し相手をイラっとさせる人の「脳の問題点」

プレジデントオンライン / 2024年7月13日 10時15分

-

「とっておきを1つ」話すよりも「3つ」用意して伝える…相手との距離感が縮まる話し方のコツ

集英社オンライン / 2024年7月12日 8時0分

-

「欠勤のチャット連絡は失礼、電話かメールで報告すべき」という文化を変えるためにコンサルが勧めたこと

プレジデントオンライン / 2024年7月9日 8時15分

-

「休日は何をしているんですか?」にバカ正直に答えてはいけない…センスのいい人が自然とやっている返し方

プレジデントオンライン / 2024年7月7日 8時15分

-

「彼氏とはどう?」【女性約200人調査】実は「嫌だな」と感じた職場での一言3選

ananweb / 2024年7月2日 20時0分

ランキング

-

1マクドナルドが「ストローなしで飲めるフタ」試行 紙ストローの行方は...?広報「未定でございます」

J-CASTニュース / 2024年7月17日 12時55分

-

2セルフレジで客が減る? 欧米で「セルフレジ撤去」の動き、日本はどう捉えるべきか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月18日 8時10分

-

3「レイバン」メーカー、人気ブランド「シュプリーム」を15億ドルで買収

ロイター / 2024年7月18日 8時34分

-

4東証、一時1000円近く下落 円高進行で輸出関連に売り

共同通信 / 2024年7月18日 11時58分

-

5永谷園、MBO成立=今秋にも上場廃止

時事通信 / 2024年7月17日 20時36分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください