「チャンスに強い人」は、なぜ強いのか…実力は王貞治以下だった長嶋茂雄が圧倒的人気を誇った本当の理由

プレジデントオンライン / 2024年5月24日 16時15分

長嶋茂雄と王貞治。1963年撮影。(写真=ベースボール・マガジン社『青春ホームラン王 実録小説王貞治』1963年7月25日/PD-Japan-organization/Wikimedia Commons)

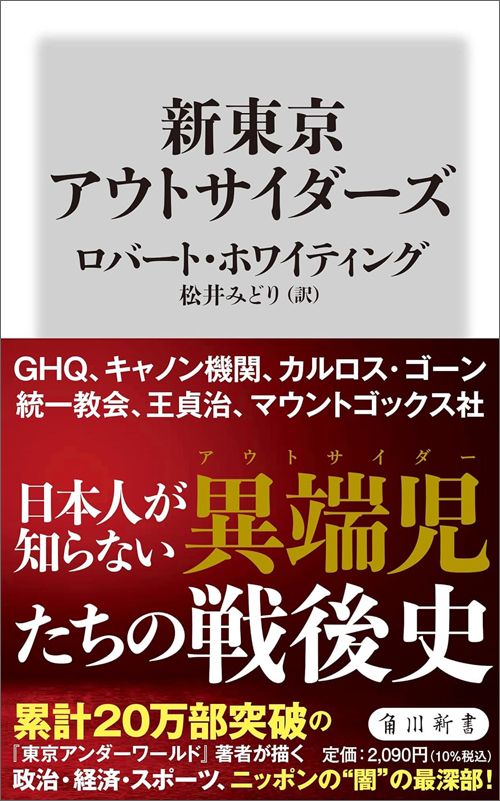

※本稿は、ロバート・ホワイティング著、松井みどり訳『新東京アウトサイダーズ』(角川新書)の一部を再編集したものです。

■アウトサイダーゆえの犠牲を強いられたHR王

今回は、王貞治について考えてみよう。非凡な人生を送ってきた人物だが、彼は日本では、まぎれもなく“アウトサイダー”だった。

東京墨田区で生まれ、国籍は中華民国(台湾)。日本の野球界で素晴らしい成績をあげ、あらゆる世代を感動させて、国民のアイドル的存在になった。そればかりではない。彼のおかげで、日本のスポーツは世界的に認められるようになったと言える。

それでも彼は、“よそ者(アウトサイダー)”ゆえの犠牲を強いられた。

1960年代と70年代にかけて、王は、伝説的アイドルの長嶋茂雄と共に、読売ジャイアンツの強力なクリーンナップ・コンビ「ON砲」を形成した。〈ニューヨーク・ヤンキース〉のベーブ・ルースとルー・ゲーリッグのコンビに、しばしば比較されるほどの存在だった。

このONコンビによって、ジャイアンツはセ・リーグ優勝14回、日本シリーズを11回制覇することになる。しかも一九六五年からは、九年連続日本一という快挙だ。

誇り高き「巨人」(日本人はジャイアンツをそう呼んでいる)の活躍のおかげで、野球は当時の国民的スポーツとして定着した。ジャイアンツの試合中継は、テレビのゴールデンアワーの定番だった。

■「HR記録世界一」でも長嶋人気には勝てなかった

ときまさに、日本が世界経済の新たなスーパーパワーとして君臨し、日本製の車、カメラ、テレビが世界市場を席巻しつつあった。そんな日本のステータスを、巨人軍の躍進は象徴していた。まさに「日本野球の黄金時代」だった。

王はこのチームで22年間プレーし、1980年に引退した。その間、ホームラン王15回を含むメジャータイトルや賞を、総なめにしている。通算本塁打数868本という、世界記録も打ち立てた。

その後は監督として、ペナントレースを数回制覇し、日本シリーズのタイトルを2回獲得するなど、第二の人生も成功させている。2006年には、監督というキャリアの最盛期を迎えた。第1回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で監督をつとめ、〈チーム・ジャパン〉を劇的な優勝へと導いたのだ。

それでもどういうわけか、王は長嶋より人気がない。選手としても、監督としても、成績ははるかに上なのだが。

日本で「ミスター・ジャイアンツ」とか、「ミスター・プロ野球」とか呼ばれるのは、いつも長嶋茂雄であり、王貞治ではない。

長嶋は純粋の日本人だが、王は違う。その事実が関係しているのでは、という声がある。

■センバツで優勝しても、国体には出場できず

中華民国の旅行書類によれば、王は別名ワン・チェンジー。中華民国国籍の中華系移民と日本人の母とのあいだに、東京で生を受けた。父親は、中華民国がまだ中国本土を支配しているときに、日本に移住し、元の国籍をキープする選択をした。

王は若いころに人種差別をのりこえ、1957年、甲子園春の選抜高校野球大会で、〈早稲田実業〉を優勝へと導いている。

テレビ視聴者が全国ネットで見守る中、王はピッチャーとして、トーナメントの最終ステージの4日間で4試合を完投。利き腕のマメが化膿して、ボールが血だらけになったが、それでも投げ続け、自身とチームに栄光をもたらした。

しかし中華民国国籍のために、国体出場チームのメンバーにはなれなかった。東京生まれにもかかわらず、日本在住の外国人と同様、〈外国人登録証〉を持ち歩き、品川の〈出入国在留管理局〉を定期的に訪れて、更新手続きをしなければならない。

にもかかわらず、王はハンク・アーロンのホームラン記録を破り、国民的ヒーローになった。この快挙に、当時の福田赳夫首相が感動し、日本初の国民栄誉賞を設け、王に授与している。このときばかりは、王貞治が「国民」ではないことを、非難する声はあまり聞こえてこなかった。

■「世界の王」はいかにして誕生したのか

一方で読売ジャイアンツは、相変わらず王よりも長嶋びいきであることを、露骨に表明し続けた。監督として、長嶋は2回雇われたが、王は1回。ジャイアンツの終身名誉監督になったのも、王ではなく長嶋だ。

王は選手を引退したあと、在日韓国人がオーナーを務めるチームで監督を務めてから、球団取締役会長終身GMの任に就いた。

王貞治がバッターとして成長するまでの話は、ちょっとした語り草だ。

1958年にピッチャーとして読売ジャイアンツに入団してから、ストレートの威力を失ったと判断され、天性の打撃パワーを生かすため、ファーストにコンバートされた。ところが、スイングに深刻な問題があり、長い間調整に苦しむことになる。

プロ入り直後の26打席で、まったくヒットが打てず、最初の3年間は、平凡な成績で終わっていた。

たとえば1961年、ホームランは13本、打率は2割5分3厘。同じ年、35勝をあげた中日ドラゴンズの権藤博投手によれば、

「正直言って、王は簡単にアウトにできる。ストレートがまったく打てないからね。彼の打席でチェンジにできるさ」

■フォームを正すために思いついた「片足上げ」

ジャイアンツは、合気道の師範でもある荒川博というバッティング・コーチに、王の欠点を克服させた。ぽっちゃり体形で丸顔の荒川は、毎朝、自分の合気道道場で、王のフォーム改造に着手し、きわめて異例の矯正法を思いついた。

「王の欠点は、踏み出しが早すぎることと、体を開いてしまうことだね」

と荒川コーチ。

狭い場所で、体の中心に意識を集中させるために、一本足打法を思いついた。阪神タイガースの別当薫の打ち方を見ていて、ヒントを得たんだ。彼もバットを振る前のどこかの時点で、片足を上げていた。しかし王に対しては、もっと腿を持ち上げるように指導した。投球を待つ間、フラミンゴみたいに片足で立て、とね。

最初、王にはそれがとても難しそうだったよ。二人で何度も何度も練習を重ねた。少しずつよくなってはきたが、試合になると怖がって、長い間、実行できなかった。

やがて、試すときがきた。1962年7月1日、川崎球場でおこなわれた、対大洋ホエールズ戦だ。ジャイアンツはスランプの真っただ中で、6連敗して、順位も落ち込んでいた。王のせいだという声が高かった。打率は2割5分、ホームランは9本と振るわず、三振でせっかくのチャンスをふいにすることも、少なくなかったからだ。

■「三振王」という汚名が一夜で消えた

王という名前は、日本語で「King」の意味である。スポーツ紙は彼を、「Strikeout King」の意味の「三振王」と名付け、悪しざまに扱い始めた。

ジャイアンツの川上哲治監督も、王はもう頭打ちだ、とあきらめかけていた。後がなくなった王は、新しい打法を試合で実践してみるチャンスは、今しかない、と覚悟を決めた。

王はバッターボックスに足を踏み入れた。相手はホエールズの筋金入りの右腕投手、稲川誠だ。最初の打席で、右の腿を思い切り持ち上げて、そのまま静止して、待った。

マウンド上の稲川は、はたと考えた。

「なんだありゃ? やつがあんなフォームで、俺の球を打ったことはないぞ」

稲川は振りかぶり、剛速球を投げた。

すると王は、ライト方向にライナーを放った。

シングルヒットだ。

荒川コーチはサイドラインの外から、父親のように誇らしげに見守った。

第2打席では、稲川のストレートを、ライトスタンドに叩き込んでみせた。

荒川は飛び上がって喜んだ。その晩の王は、安打3本で締めくくった。のちに荒川は王にこう言った。

「あれでいいんだ。やっと飲み込んだな。もう後戻りすることはないさ」

■「長い刀で紙を切る」練習も

確かにそれ以降、王は上り調子になった。奇妙な新打法で、7月にはホームランを10本、その後さらに20本、最終的には38本を放って、その年のセ・リーグのホームラン王に輝いている。

王は荒川道場での朝練習に、一層力を入れた。荒川が跪いて、正面から見守る前で、数時間かけて素振りをした。

荒川はただ見ているだけではなく、バットが空を切る音に、耳を澄ました。完璧なスイングのときの、「ブーン」という音を求めた。天井から紙を垂らし、サムライが持つような長い刀を振りかざして、スパッと切る練習も始めた。手首と腕を鍛えるためだ。

ジャイアンツの広岡達朗遊撃手は、こうした血のにじむような練習を目の当たりにし、王の努力に驚きを隠せなかった。

「かなり難しいことをやっていたよ」

王のチームメイトの広岡が語る。

「とくに、あの刀さばき。ブーンと振ると、空気が動いて、紙を押しのけてしまう。紙を切るためには、しっかり命中させなければならない。そのためには手首の力が相当必要だ」

王に言わせれば、

「われわれがやろうとしたのは、武道の原則をバッティングに応用することでした」

■投手がどれだけ焦らしても10秒間静止できる

翌シーズン、王はホームランを40本放ち、2年連続でホームラン王に。打率は3割5厘に上がった。

王をしとめるのが、ますます難しくなってきた。投手陣はあの手この手を試したが、無駄だった。

偉大なる400勝投手、金田正一もその一人。金田は、自分の155キロのストレートと、大きく曲がるカーヴは、誰も打てない、と豪語していたが、王に対しては戦略を変えざるを得なかった。タイミングを外すために、つっかえながら投げてみたが、これも効果なし。

この頃になると、王はバッターボックスで、右ひざを持ち上げたまま、丸々10秒間、静止できるようになっていた。もっとも長く焦じらすタイプのピッチャーでも、これでは手の打ちようがなかった。

金田は悔しそうに語った。

「王はどんな球種でも、どんなスピードでも打てる。あの集中力を切らすのが難しい」

ドラゴンズの右腕投手、小川健太郎は、やけくそで、腕を背中から繰り出す「背面投げ」を試みたが、ほかの投手と同様、失敗に終わっている。

しかし王にとっては、まだほんの序の口だった。

■3年連続首位打者、2年連続三冠王という大偉業

1964年には、シーズン55本塁打という日本記録を打ち立て、打率は3割2分。13年連続最多本塁打という、前例のない記録の、これが3年目だった。さらに1968年から、3割2分6厘、3割4分5厘、3割2分5厘と、3年連続で首位打者に。1973年と74年には、立て続けに三冠王。73年には、3割5分5厘、51本塁打、114打点を記録。これがおそらく彼のベストシーズンだろう。

阪神タイガースの村山実監督は、ぼそりとこうつぶやいた。

「彼に打順が回るたびに、頭痛がしたよ。見ちゃいられなかった」

引退するまでの記録は、ホームラン街道を独走しながら、打点13回、首位打者5回、MVP9回。1977年9月3日には、現役選手として頂点に達した。756号ホームランを放って、ハンク・アーロンのメジャーリーグ生涯記録を抜いたのだ。

とはいえ、ON時代を通じて、王は“もっとも注目された選手”ではなかった。その名誉はいつも、チームメイトのクリーンナップ、長嶋のものだった。好きな選手は、という統計でも、ダントツの長嶋にはるか及ばず、王はいつも2位に終わっている。野球のあらゆる成績では、王の方が上回っているにもかかわらずだ。

これには数々の理由があった。

まず、長嶋の方が年長であること。日本社会では、これが重要な要素になる。長嶋は立教大学出身で、1958年に新人王をとり、翌年から3シーズン続けて首位打者に輝いた。その間、王はというと、高卒で、まだ打撃フォームが定まらずに、悪戦苦闘していた。

■天覧試合でサヨナラホームランをかっ飛ばす劇場型

長嶋はカリスマ的で、元気いっぱいで、観客にウケる。三振しても、見栄えがいい。ストライクゾーンを外れた球に、大きくバットを泳がして、空振りするシーンが有名だが、バットの振りがとても速いので、ヘルメットをよく飛ばした。フィールドでも観客を喜ばせる。並みのゴロを捕球しても、どういうわけかナイスプレーに見せてしまう、そんな三塁手だった。

一方の王は、どことなく活気がない。にもかかわらず、片足を上げるユニークな打法で、大量のホームランを打つ。ほとんど故障のない精巧な機械のように、自身を改造してみせた。しかし、ある種のわくわく感に乏しい。シャイで、ストイックで、一部のファンに言わせれば、やや機械的すぎる。

おまけに長嶋は、試合をドラマチックにする天賦の才がある。1959年に、裕仁天皇が公式のプロ野球を初めて観に来た、いわゆる天覧試合で、彼は「サヨナラホームラン」をかっ飛ばした。この快挙は、その後半世紀間、吐き気がするほど何度も、ハイライトシーンで再生されたものだ。

王は王で、1964年には一試合にホームラン4本、1972年には7試合連続ホーマーという記録を打ち立てたが、この成績を覚えているファンは、はるかに少ない。王が単独でスポットライトを浴びるようになり、アメリカでも注目されるようになったのは、1974年に長嶋が引退し、王がハンク・アーロンの記録に近づいてからだ。

■長嶋が“チャンスに強い男”と言われた本当の理由

皮肉なことに、3番打者の王のおかげで、クリーンナップの長嶋がよく打てたと言える。王は生真面目だから、ストライクゾーンを外れた投球には、決してバットを振らなかった。一試合に平均1回はフォアボールを選んでいる。

接近戦の9回ともなると、ランナーがいる場面でも、王はしばしばフォアボールで出塁した。投手陣が彼と勝負するのを怖がったからだ。

ここで長嶋が、勝ち越しの安打をねらって、バッターボックスにすっくと立つ。ピッチャーは勝負するしかない。案の定、長嶋はスコーンとヒットを放つ。

かくして長嶋は、“チャンスに強い男”という、不動の評価をものにした。じつは必ずしもそうではなく、王のおかげで、たくさんのチャンスが転がり込んだだけなのだ。

----------

1942年、米国ニュージャージー州生まれ。カリフォルニア州立大学から上智大学に編入し、政治学を専攻。出版社勤務を経て、執筆活動を開始、日米比較文化論の視点から取材を重ねた論考が注目を集める。77年『菊とバット』(サイマル出版会、文春文庫)、90年『和をもって日本となす』(角川書店、角川文庫)はベストセラーとなった。『東京アンダーワールド』は取材・執筆に10年の歳月を費やし、単行本と文庫で20万部を超えている。他の著書に『サクラと星条旗』『イチロー革命』(以上、早川書房)、『ふたつのオリンピック 東京1964/2020』(KADOKAWA)など。

----------

(作家 ロバート・ホワイティング)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

王貞治は「三振ばかり」も…練習で漂った片鱗、伝説スカウトが見た指揮官の「我慢」

Full-Count / 2024年7月13日 6時50分

-

巨人が「昭和の大企業」だとしたら、大谷翔平は「シリコンバレーの起業家」 契約金総額1015億円はグローバル資本主義がたどり着いた極致か

集英社オンライン / 2024年7月10日 11時0分

-

【巨人】坂本勇人の二軍降格でG打線奮起の12安打「焦らないようチームを良い状態に」

東スポWEB / 2024年6月28日 5時10分

-

【1959(昭和34)年6月25日】日本プロ野球初の天覧試合が開催

トウシル / 2024年6月25日 7時30分

-

プロ野球オールスター戦が盛り上がらない必然 交流戦で他のリーグとの対戦はすでに実現

東洋経済オンライン / 2024年6月22日 13時30分

ランキング

-

1「ユニクロ・GU・COSのTシャツ」全部買ってわかった“本当にコスパが高い傑作アイテム”

日刊SPA! / 2024年7月17日 18時37分

-

21日5分で二重アゴ&首のシワを解消!魔法の顔筋トレ「あごステップ」HOW TO

ハルメク365 / 2024年7月17日 22時50分

-

3去勢された「宦官」は長寿集団だった…女性の寿命が男性よりもずっと長い理由を科学的に解説する

プレジデントオンライン / 2024年7月18日 8時15分

-

4イケアのモバイルバッテリーに“発火恐れ” 製造不良で一部自主回収…… 海外では事故も発生

ねとらぼ / 2024年7月17日 20時10分

-

5ロシア軍の対空ミサイルを「間一髪で回避」ウ軍のドローンが“マトリックス避け”を披露 その後反撃

乗りものニュース / 2024年7月17日 11時42分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください