なぜ「公園でキャッチボール」が禁止になったのか…野球を「ハードルの高いスポーツ」に変えた大人たちの罪

プレジデントオンライン / 2024年5月28日 8時15分

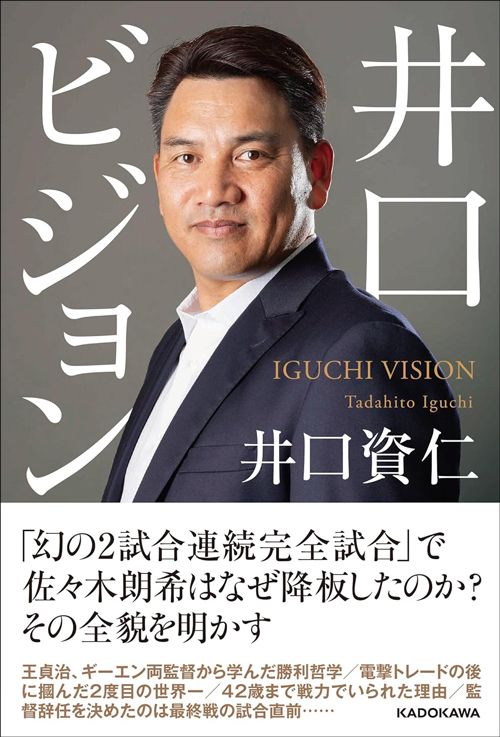

※本稿は、井口資仁『井口ビジョン』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

■野球はやっぱり日本の国民的スポーツ

「未来に向けて、どんなビジョンを描いていますか?」

2022年10月に監督を退任してから、皆さんによく聞かれる質問です。ビジョンを描く際、僕の中で揺るがない軸となっているものがあります。それは「野球を次世代につなぐ」という思いです。

物心ついた頃から、野球は僕にとって生活の一部であり、欠かせない存在となっています。好きで始めた野球はいつしか職業となり、さらに選手から監督、評論家へと立場が変わりました。野球との向き合い方やそれを取り巻く環境は変化してきましたが、社会性やチームワーク、人を思いやる心や負けたくない気持ち、試合に向けた準備の重要性など、野球を通じて人として大切なことを学びました。

世界がコロナ禍にあった時は、野球をはじめスポーツは人々の生活に「不要不急」のものと見なされることもありました。確かにそうなのかもしれませんが、2023年の第5回WBCで日本が3大会ぶりの優勝を飾った時、日本で巻き起こった熱狂を思い出してみてください。スポーツの中でも特に野球は日本人の心を摑む魅力を持ち、日本中が一体となって盛り上がれる国民的スポーツなのです。

侍ジャパンの試合を観ながら大いに喜び大いに憂えるファンの姿を見て、確かに野球は不要不急かもしれないけれど、生活に彩りと潤いを与える重要な役割を担っているのではないか、と感じ入りました。

■「野球のバトン」が途切れつつある

先人たちから受け取った野球のバトンを、今度は僕たちがしっかりと次の世代につなぎたい。そう思うからこそ、野球の競技人口が減っていると言われることに対し、僕はすごく強い抵抗感を覚えます。

そう言われないためにも、まずは子供たちが野球を身近に感じられる環境、思い切って野球を楽しめる環境を整えていきたいと考えています。いくら子供たちの野球離れを食い止めよう、競技人口を増やそうと言っても、環境が整っていなければ問題は解決しません。

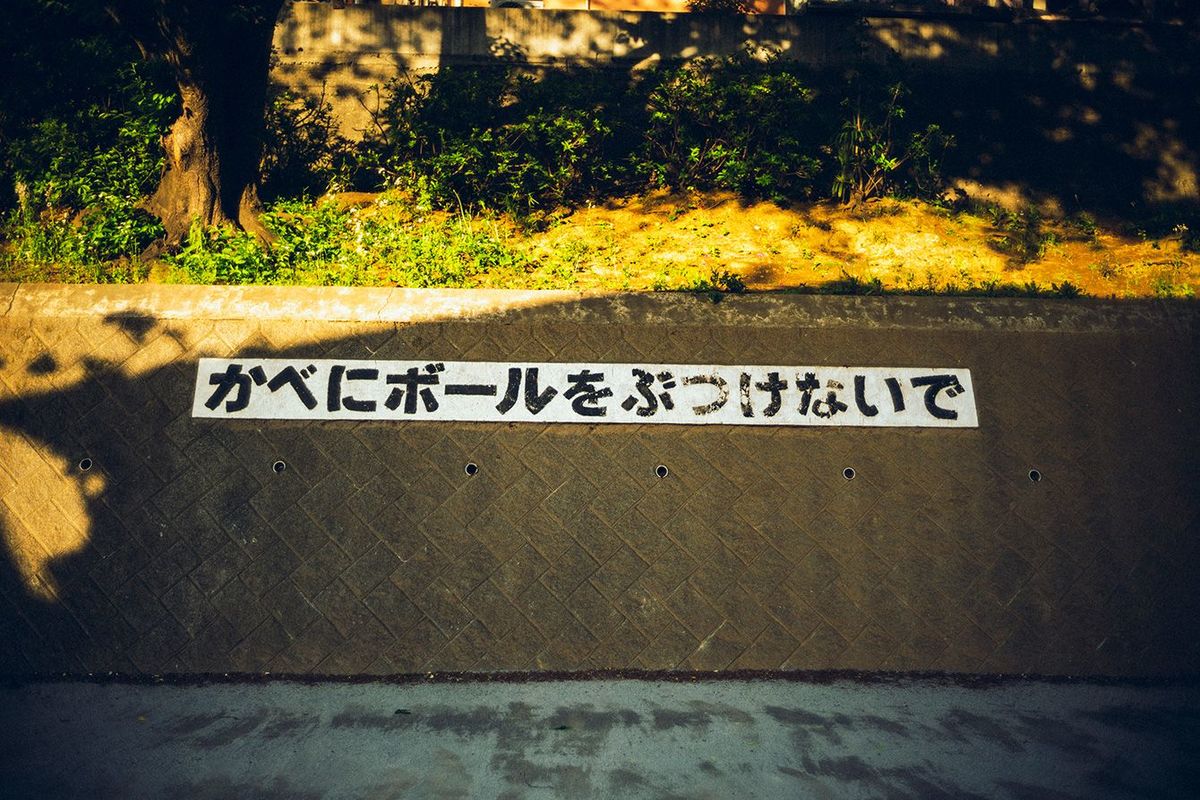

■公園でキャッチボールすらできない世の中

振り返ってみると、僕が小学生だった1980年代は大らかな時代でした。僕が生まれ育った田無市(現・西東京市)にはまだ野球をして遊べる空き地が点在していましたし、もちろん公園で野球をすることができました。僕らがいつも遊んでいたのは、近所にあった遊水池。

「今日はあそこに集合しよう!」と下校途中に友達と約束し、家にランドセルを置くや否や、カラーバットとボールを持って遊びに出掛けたことを覚えています。すぐ手の届く範囲に野球がある毎日でした。大きな声で盛り上がっても注意されることはなかったし、元気に遊ぶ子供たちを地域の大人たちが温かい目で見守ってくれていたように思います。

昭和から平成、令和へと元号が変わり、街から次々と空き地が消えて住宅が建ち並ぶようになると、いつしか公園でキャッチボールをすることさえも禁止されるようになってしまいました。自分の生活圏内に野球をして遊ぶことのできる公園やグラウンドがなければ、子供たちが野球から離れていくのは当然でしょう。子供の野球離れを食い止めたいなら、まずは野球をできる場所を整えることが第一歩になるはずです。

■ボールを使う場所を確保するためにスクールに通う子供たち

すでに野球チームに所属している子供たちも、ボールを使って自主練習をする場所が見つからずに困っていると聞きます。最近ではチームの練習以外にアカデミーやスクールに通う子供たちが増えているようですが、スキルアップや体力強化という目的があるものの、その裏にはボールを使った練習ができる場所を確保したいという切実な思いもあるようです。

公園でボール遊びが禁じられている自治体が多い中、東京近郊で言えば、埼玉県吉川市ではボール遊びができる公園があり、野球に限らず、バレーボール、バスケットボール、サッカーなど球技全般を楽しむ子供が多いそうです。

吉川市の公園では、野球のキャッチボールをしている子供たちの横で、別のグループの子供たちがバレーボールの練習をしていることもあるそうですが、それぞれが安全に配慮しながら練習をしているので、特に大きな問題もなく活動できているようです。

■「隣町に行かないと野球もできない社会」で本当にいいのか

面白いと思ったのは、公園でボール遊びが禁じられている近隣の地域に住む子供たちの中には、その地域のチームに入るのではなく、伸び伸びと練習できる吉川市にあるチームまで通う子供もいるということ。やはり子供たちには伸び伸びと体を動かしてほしいと願う保護者が多いということでしょう。

ボール遊び禁止というルールは大人が作ったもの。それぞれの公園や地域で事情はあるでしょうが、一律に禁止してしまうのではなく、子供の未来を思いながら妥協点を探っていくのも大人の役割でしょう。

吉川市の例を考えると、行政と協力しながら環境を整えていくのも一つの方法です。公園で安全にボール遊びをするためのルールを考えてみたり、小学校や中学校のグラウンドをボール遊びのために開放する時間を設けたり。

どの自治体にも必ず、使われなくなったまま放置されているスペースは一つや二つあるものですし、少子化の影響で統廃合される小中学校も多いと聞きます。僕も野球教室や講演活動などで訪問する自治体に働き掛けながら、野球ができる場所、ボール遊びができる環境を整える活動に取り組み続けたいと思います。

■プロ野球と子供たちのつながりはもっと多くていい

野球ができる環境を提供するという点では、プロ野球界の積極的な関わりにも期待したいところです。ナイターであれば試合前、デーゲームであれば試合後など、親子でキャッチボールを楽しめるように球場を開放する球団が増えてきました。

ロッテでは社会貢献活動の一環として「マリーンズ・キッズボールパーク」と題し、未就学児から小学6年生までを対象としたボール遊びイベントを開催しています。2022年にはシーズン中に7日間開催されましたが、個人的にはもっと回数を増やしてもいいのではないかと感じています。

子供たちにとってプロ野球選手と同じグラウンドに立てることだけでも特別な体験になるでしょう。そういった特別だったりうれしかったり、心に残る体験を積み重ねることで、野球への愛着は増していくのだろうと思います。

僕が監督2年目だった2019年には、ZOZOマリンスタジアムの外周スペースに子供たちがキャッチボールを楽しめる「マリンひろば」がオープンしました。球場と同じ人工芝が使用されているフィールドですが、低学年までの子供たちが遊ぶにはちょうどいい大きさ。本音を言えば、高学年の子供たちも遠慮せずにキャッチボールできるようなスペースをもう一つ作ってあげられればなお良かったでしょう。

ただ、こうした小さな努力の積み重ねが、子供たちが野球と触れ合う機会を生み、野球をもっと好きになるきっかけにもなります。プロ野球12球団、あるいは日本プロ野球選手会、日本プロ野球OBクラブなどが率先して、野球がすぐそこにある日常が生まれるよう取り組みを続ければ、きっと野球の魅力は子供たちの心にも伝わるでしょう。

■野球は道具をそろえるハードルが高い

野球を次世代につなぐために、広く協力を呼びかけたいことがもう一つあります。

それが道具の問題です。

サッカーが世界中に広まった要因の一つは、ボール一つでプレーできる手軽さにあると言われています。正式なサッカーボールではなくても、足で蹴ることのできるボールがあれば一人でもリフティングができたり、ドリブルができたり、シュートだってできる。何人か集まればパスを回すことができるし、簡単なゲームもできるでしょう。手軽で安価に楽しめるスポーツだというハードルの低さが、国の貧富の差にかかわらず、等しく世界中で発展する要因となったというわけです。

その一方、野球は道具がなければできません。公園で遊ぶレベルでもバットとボールは必要不可欠。競技としてしっかりプレーするのであれば、それに加えてグラブが必要になるでしょう。道具を手に入れなければならない手間とコストが、サッカーとは違い、野球がなかなか世界に広がらなかった理由でもあります。だから、日本球界でも使わなくなった道具を回収し、海外で必要とする国や地域に寄付する活動を継続してきました。

しかし、同じ問題は日本国内でも起きているのです。子供が野球に興味を持ったとしても、家庭の経済的な理由から高価な道具を準備できなかったり、保護者が難色を示したりする例は決して珍しくなく、結局のところ野球ではなく別のスポーツを選ぶことになってしまいます。

確かに、小学生の軟式用グラブでも1万円、硬式用であれば3万円前後が相場。バットを買うとなれば、さらに1万円以上が上乗せされることになります。これがスタートラインとなるので、性能がよく高価な道具となれば、驚くような出費になってしまいます。家計への負担を考えると、保護者が二の足を踏むのも不思議ではないでしょう。

■大谷翔平の「6万個のグラブ」が訴えかけるもの

2023年11月、子供たちが憧れる二刀流スター・大谷翔平(ドジャース)が、日本全国に約2万ある全小学校にジュニア用のグラブを3個ずつ、合計約6万個を寄贈しました。右利き用2個、左利き用1個という配慮もされたサプライズでしたが、子供たちは大喜びだったそうです。

こういった活動は、現役のプロ野球選手やOBにとって素晴らしい参考例となりました。例えば、日本にある全小学校ではなくても、出身小学校や地域などに道具を寄付することもできるでしょうし、出身チームへの入団を決めた子供に初めての道具をプレゼントするサポート制度を作ってもいいかもしれません。

また、企業の場合、これまでは大会スポンサーとなって大会運営費などを負担する形で、子供たちが野球を楽しむ環境をサポートすることが多かったと思います。しかし、大会スポンサーとして他企業と一緒に名前を並べるのではなく、本社を置く地域にあるチームにそれぞれ足りない道具を寄付したり、野球未経験の子供たちが参加するイベントで道具の割引購入券を配布したり、新たな形でのサポートに取り組むことで他の企業との差別化を図ることもできるのではないでしょうか。

僕自身も実際にはどのような取り組みができるのか、まだまだ考えていかなければなりません。それでも、まずは野球の現状と自分の考えを広く伝えることで、思いを共有する仲間を増やしていくことが大切です。1人の力では不可能なことでも、2人、3人……と集まれば、何か大きなことを成し遂げられるものです。

----------

元プロ野球選手・メジャーリーガー

1974年12月4日、東京都生まれ。國學院久我山高校、青山学院大学を経て、1996年ドラフト1位で福岡ダイエーホークス入団。走攻守の三拍子がそろった選手として活躍。2001年、03年には盗塁王を獲得した。05年にMLBのシカゴ・ホワイトソックスへ移籍し、ワールドシリーズ制覇に貢献。フィラデルフィア・フィリーズ、サンディエゴ・パドレスを経て帰国すると、09年より千葉ロッテマリーンズでプレー。13年に日米通算2000本安打を達成。17年限りで現役を引退しロッテの監督に就任。22年限りで退任し、現在は野球評論家として活動中。

----------

(元プロ野球選手・メジャーリーガー 井口 資仁)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

《小久保監督 #1》球団に異例の直談判…入団早々にチームのルールを変えさせた練習の虫【ホークス一筋37年 元名物広報が見た「鷹の真実」】

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年9月5日 17時0分

-

野球グラブの残革で勝利の応援キーホルダー作り

PR TIMES / 2024年8月29日 13時20分

-

日米2254安打の49歳がMVP 224勝左腕が2被弾…「サントリードリームマッチ」レポート

Full-Count / 2024年8月14日 19時1分

-

キャッチボールの“手抜き”は「修正が難しい」 小学生で理解したい捕球体勢と足運び

Full-Count / 2024年8月14日 7時5分

-

費用は「1個660円のボール」だけ…野球離れの子供たちも「これなら遊べる」とハマる"野球の新種目"の名前

プレジデントオンライン / 2024年8月9日 16時15分

ランキング

-

1不本意な異動の断り方「会社を辞めます」はNG。ひろゆきが考える“ズルい”言いまわし

日刊SPA! / 2024年9月6日 8時46分

-

2「本当にうまい定食屋」に実は共通している特徴。“早い、安い、美味しい”には理由があった

女子SPA! / 2024年9月7日 15時44分

-

3果物の“皮”は食べてもOK? 実は“中毒症状”出る場合も 注意点を管理栄養士が解説

オトナンサー / 2024年9月6日 20時50分

-

4東京駅に「11~13番線」が存在しないワケ。不思議な欠番の背景に「ぎくしゃくとした関係」が?

オールアバウト / 2024年9月7日 20時15分

-

5飼い犬が「人の食べ物」欲しがる…もし与えたらどうなるの? リスクを動物看護師に聞く

オトナンサー / 2024年9月7日 20時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください