選手がバタバタ倒れるキツい練習風景が"楽しそう"に一変…「どん底に落ちた慶應ラグビー部」が復活できた訳

プレジデントオンライン / 2024年5月31日 15時15分

※本稿は、鈴木義幸『「承認(アクノレッジ)」が人を動かす』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の一部を再編集したものです。

■新たなチーム文化を創り出すことに成功した慶應ラグビー部

伝統や厳しさにこだわり、低迷を続ける大学の「体育会」が多い中で、慶應大学のラグビー部は過去からの「縛り」と決別し、新たなチーム文化を創り出すことに成功した体育会のひとつだと思います。

そして、その新たなチーム文化の根底には、学生に対するふんだんなアクノレッジメント(相手の存在を認める行為)がありました。

慶應ラグビー部はその昔、アメリカ海軍の訓練の次に「きつい」、ひょっとしたらイスラエルの特殊部隊より「きつい」と揶揄されるくらい、根性絶対、上の命令絶対の組織でした。

私が慶應大学に入学したのは1986年、ちょうどその1月に上田昭夫監督の指揮のもと、慶應ラグビー部がトヨタ自動車に勝ち、日本選手権で優勝を遂げた年です。

中学・高校で6年間ラグビーをやっていた私は、あこがれもあって、一度神奈川県の日吉にあるラグビー部のグラウンドに練習を見に行ったことがあります。後にも先にもあれほど壮絶な光景は見たことがありません。

ケガをしてではなく、練習がきつくてもうふらふらになって、八甲田山でついに力尽きた日本兵のように選手がグラウンドに倒れ込んでいくのです。それでも駆け寄る人間は誰もおらず、何事もなかったかのように周りでは練習が続きます。

■10時間にも及ぶ過酷すぎるラグビー生活

たまにこの倒れ方は尋常じゃないだろうと思うと、マネジャーが側にやってきて頭から例のやかんの水をじゃ~っとかける、ただそれだけ。

やかんの水をかけられてもまだうずくまっている光景は、何やら溺死体を見ているようで、背筋が寒くなったのを覚えています。

聞いた話では、当時の慶應ラグビー部の1日の練習時間は8時間。新入生はその前後に準備と片付けで1時間ずつかかるので、合計10時間はラグビーに費やすそうです。

授業なんてほとんど出られません。これはとてもついていけないなと思い、私は入部をあきらめました。

トヨタ自動車に勝ったその年、上田監督は勇退を決意してラグビー部を去っています。そして翌シーズンから、慶應ラグビー部は長い低迷期間を迎えます。約10年間、それまで常連であった全国大学選手権大会にもまともに出られないような時期が続きました。

この低迷からチームを救ったのが、再び上田監督でした。ただ、その道程は決してやさしいものではなかったようです(上田昭夫著『王者の復活』〈講談社刊〉にその道程はくわしく記されています)。

■「権威が失墜した」ではなく「時代は変わった」と思えるか

フジテレビに勤務していた上田監督が、再び監督としての要請を受け現場に戻ってみると、選手たちがすんなり自分の指示を受け取りません。

そればかりか「外国人のコーチを選んでほしい」などと勝手な自分たちの要望ばかり聞かせようとするのです。かつて日本一にチームを導いた自分が現場に戻れば、選手は自分の話を快く受け入れてくれると思っていた上田監督は、その学生の対応に本当に驚いたそうです。

でもそこで上田監督がすばらしいのは、「何なんだこいつら」と相手を否定するのでもなく、「俺の権威も失墜したな」と自己不信に陥るのでもなく、「どうも時代は変わったみたいだ」とすぐに思ったことです。

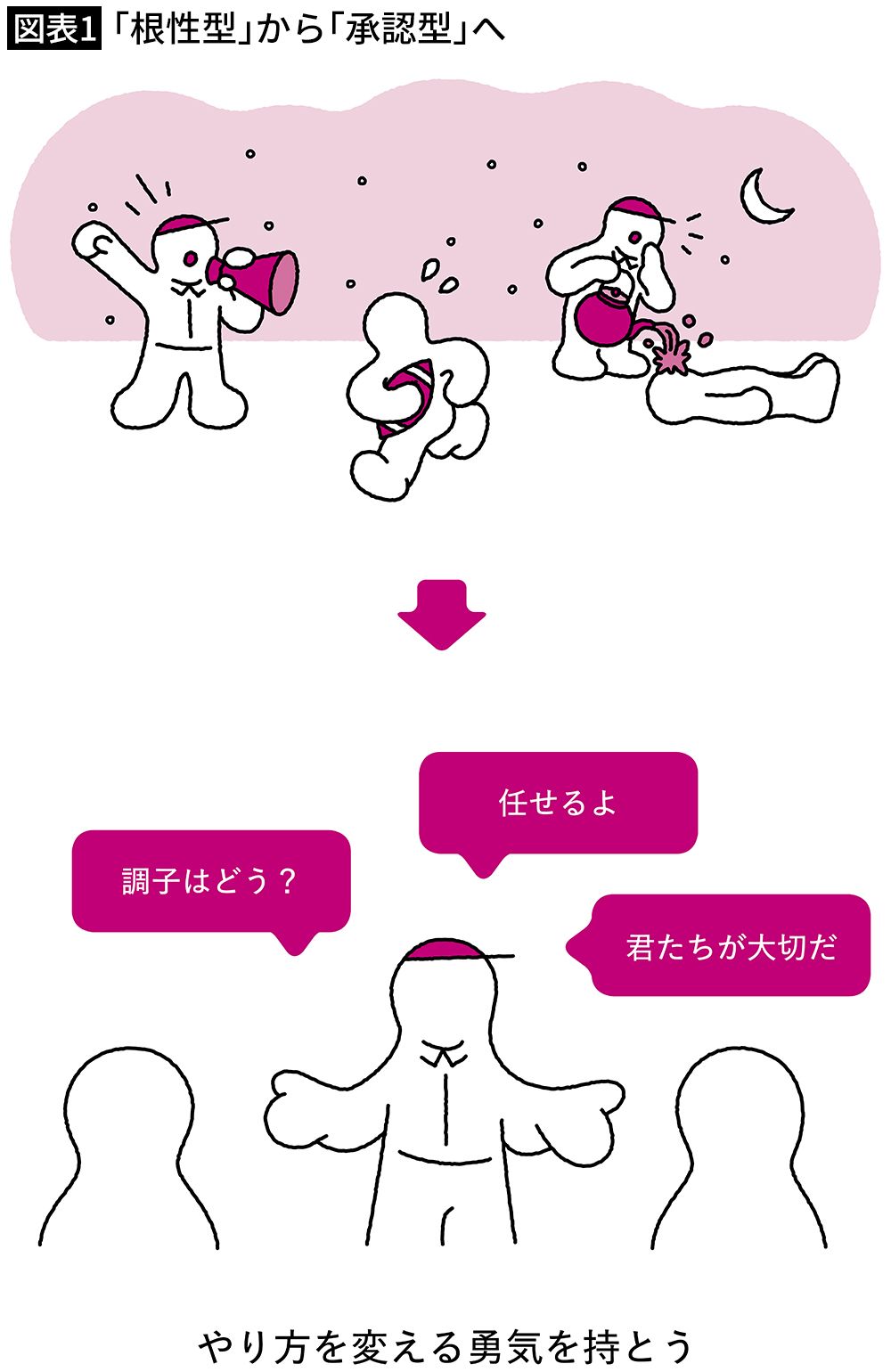

やり方を、戦略を変えなければ今の選手は動かせない、そう思ったことです。

そして、実際に彼はやり方を変えました。

まず、練習の準備の仕方や合宿所での過ごし方、果てはどんな練習をするかにいたるまで、ある程度学生に任せるようにしたのです。

もちろん丸投げではなく、最低限守ってほしいルールはこちらから伝えるし、練習に関しては当然経験から導かれる多くの視点は伝えるものの、そこに「お前たちの考え方を大事にしている」というメッセージを多く込めました。

「監督」と呼ばせて威厳を保つことなどはせずに、自分から学生に積極的に近づき、「よう、どうだ調子は。理工学部だろ? 授業のほうは大丈夫か?」などと頻繁に気軽に声をかけました。

■企業も体育会から学び「承認型」に移行する勇気を

また、どんな些細な練習でもただ一方的に上からやれと言うのではなく、生徒の視点に立ち、彼らがその重要性を理解するために必要な説明を丹念に伝えました。

部の納会では表彰式を執り行い、一軍の選手のみならず、三軍の選手にいたるまで、その貢献を称えました。

つまり、「最上位」の監督として「重さ」を演じるのではなく、自身の行動の隅から隅にいたるまで、「お前たちの存在を認めている、価値を認めている、大事にしている」という想いを入れ込んだわけです。

新生慶應ラグビー部の日々の「営み」の中には、アクノレッジメントがたくさんありました。

いったんどん底に落ち込んだチームは再び上昇気流をつかみ、優勝を含め大学選手権のベスト4にたびたび進出する強豪として復活しています。

最近でも新入生の入部希望者が見学に訪れることがあるそうです。すると誰もが「ずいぶん楽しそうですね」という感想をもらして帰っていくと聞きました。以前とはずいぶん違います。

少なくとも大学の体育会を見る限り、慶應ラグビー部のみならず、根性型から承認型に移行して成果をあげているチームはたくさんあります。

組織の運営という意味では、この新しい体育会のチーム作りに、企業も大いに学ぶべきことがあるのではないでしょうか。今、企業で求められているのは、そこに移行する勇気なのかもしれません。

----------

株式会社コーチ・エィ代表取締役 社長執行役員/エグゼクティブコーチ

慶應義塾大学文学部人間関係学科社会学専攻卒業。株式会社マッキャンエリクソン博報堂(現株式会社マッキャンエリクソン)に勤務後、渡米。ミドルテネシー州立大学大学院臨床心理学専攻修士課程修了。帰国後の1997年、コーチ・トゥエンティワンの設立に参画。2001年、株式会社コーチ・エィ設立と同時に取締役副社長就任。2007年1月、取締役社長就任。2018年1月より現職。200人を超える経営者のエグゼクティブ・コーチングを実施。リーダー開発とともに、企業の組織変革を手掛ける。また、神戸大学大学院経営学研究科MBAコースをはじめ、数多くの大学において講師を務める。

----------

(株式会社コーチ・エィ代表取締役 社長執行役員/エグゼクティブコーチ 鈴木 義幸)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

相手のために時間を使う「承認の力」で築く信頼 「相手の目を見る」ささいな行動一つで違い

東洋経済オンライン / 2024年8月12日 16時0分

-

「人を動かす力」ない上司は信頼失墜の厳しい現実 かつては上司の言うことは絶対、でも今は違う

東洋経済オンライン / 2024年7月24日 15時30分

-

スポーツを地域連携と社会課題解決のツールに…「オール青山スポーツコミュニティ」が目指すこと

THE ANSWER / 2024年7月22日 13時3分

-

全米23万部、世界24言語45万部のベストセラー『すべては「前向き質問」でうまくいく 増補改訂版』発売!

PR TIMES / 2024年7月21日 12時15分

-

「野球人間は逆立ちしても出せない」千葉ロッテが野球未経験スタッフの"選手の疲労と怪我減らす"案採用の訳

プレジデントオンライン / 2024年7月21日 10時15分

ランキング

-

1猛暑下でのコメ作り守れ、新潟大 新品種開発、栽培方法を研究

共同通信 / 2024年8月17日 16時39分

-

2バブル期の超豪華客車「夢空間」を“清瀬市”へ 「完全修復します」「活用します」保存とどう両立? 担当者に聞いた

乗りものニュース / 2024年8月17日 15時12分

-

3コミュニケーション能力を活かせる仕事!…営業職「ルート営業」の魅力とは?

まいどなニュース / 2024年8月17日 20時30分

-

4愛車の価値が急落!? ハーレーダビッドソン日本法人の「販売店いじめ」仲間内でも影響に天地の差が…なぜ?

乗りものニュース / 2024年8月17日 16時42分

-

5JINSの「目が小さくならないメガネ」計画比2.2倍 人気の秘密は「3つ」のポイント

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年8月17日 8時40分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください