「毎日ヘトヘトの年収1000万円より余裕のある600万円社員を増やせ」日本で子どもを増やすための必須改革

プレジデントオンライン / 2024年5月29日 16時15分

■男女ともに勉学と仕事に追われ、生活にゆとりがない

【海老原】前回の話を振り返りましょう。

女性の高学歴化と社会進出が進むと、当然、彼女らの職業能力が高まり、企業は女性を辞めさせなくなります。結果、長く働いてもらえるよう「家事・育児」と仕事を両立できるような制度や支援を用意する社会になります。

一方で、男女平等に近づくほどに、女性も男性同様に、勉学と仕事に追われ、生活にゆとりが少なくなっていく。だから、「女性は30歳までに結婚して子どもを産むべき」と言われても、帳尻が合うはずありません。この矛盾をどうしていくか考えたいという話でした。

権丈先生には、働き方や生活に「余裕」を持たせるための、グランドデザインになるような対応指針を教えていただきたいのですが。

■時間的ゆとりと経済的ゆとり

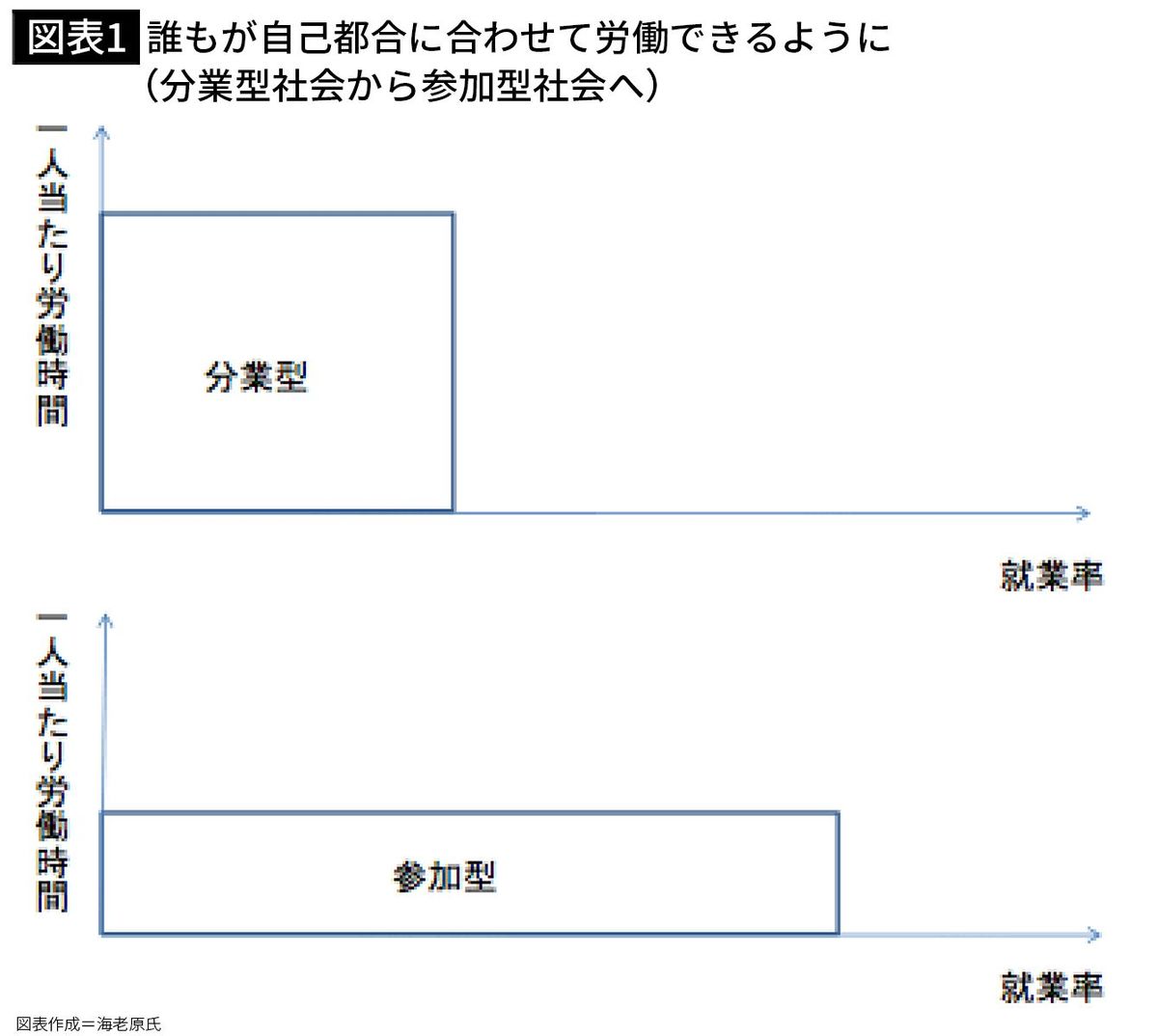

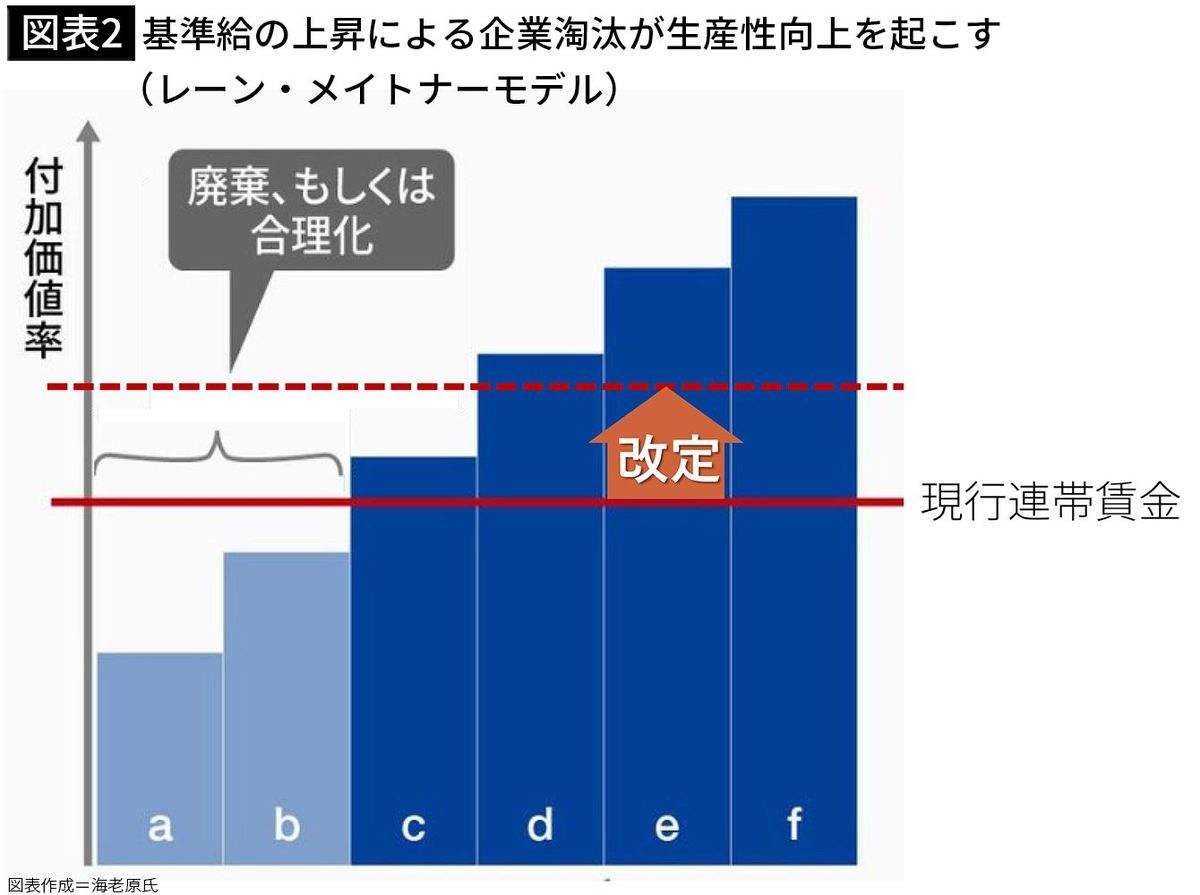

【権丈】社会全体のフォーメーションで説明しますね。労働力の活用方法には分業型社会、参加型社会という2つのタイプがあります。前者は、1人当たりの労働時間が長く、かつ限られた人が働く社会。後者はその逆で、1人当たりの労働時間が短く、より多くの人が働く社会です。

長時間労働できる人たちが減っている中で、以前と比べ、短い時間であっても多くの人に働いてもらおうというわけです。ワーク・ライフ・バランスの考え方に親和的なのは後者になります。日本は、長らく前者の男女の働き方の違いを前提にした、つまり性別役割分担で、男は外で長い時間働くという社会でしたが、現在は、男女共同参画が進められるようになり後者の社会に移行しつつあるといえます。

【海老原】人生に余裕を持たせるという意味では、分業型から参加型へのフォーメーションチェンジはまさに得策ですね。ただ、当然、労働時間を短くすれば、それだけ収入は減るでしょう。そうすれば、金銭面での余裕がなくなります。この点、どう考えますか?

■まず賃金を上げることで生産性が上がるという順番

【権丈】一言で言えば、生産性を上げる必要があるわけですが、ここは、人が生産性を持っているという考え方と、仕事が生産性を持っているという考え方の峻別が重要になります。ゲーリー・ベッカーが唱えた人的資本理論は前者で、レスター・カール・サローたちが唱えていた仕事待ち行列は後者です。

たとえば、スウェーデンが行った政策の理論的支柱となった「レーン=メイドナー・モデル」は、後者の考え方を取り入れていると考えられます。

簡単にまとめると、人口規模の小さい小国で貿易依存度の高い経済構造とならざるを得なかったスウェーデンは、ドイツなどとの経済競争に打ち克って社会全体の所得水準を上げるために、生産性の低い企業を温存する余裕がありませんでした。そこで採った方策が、労働者の賃金をまず上げることで、その賃金を支払うことができるように、企業は懸命に努力する。結果、社会全体の生産性が上がるという政策でした。

■日本も生産性の低い企業を守る余裕はない

【権丈】スウェーデンでは、労働者の賃金は集権的に決められます。寛大な社会保障給付と積極的労働市場政策により労働者を守りつつ、経営者には市場規律を求めるという政策で生き残りを果たしてきたわけです。

人口減少が止まらず、労働力の希少性が増している今の日本でも、似た状況に近づいているとも言えます。低い最低賃金や被用者保険の適用除外などで、生産性の低い企業を守っておく余裕はなくなってきています。今後、最低賃金の引上げや被用者保険の適用拡大が進むでしょうが、それは成長戦略でもあります。

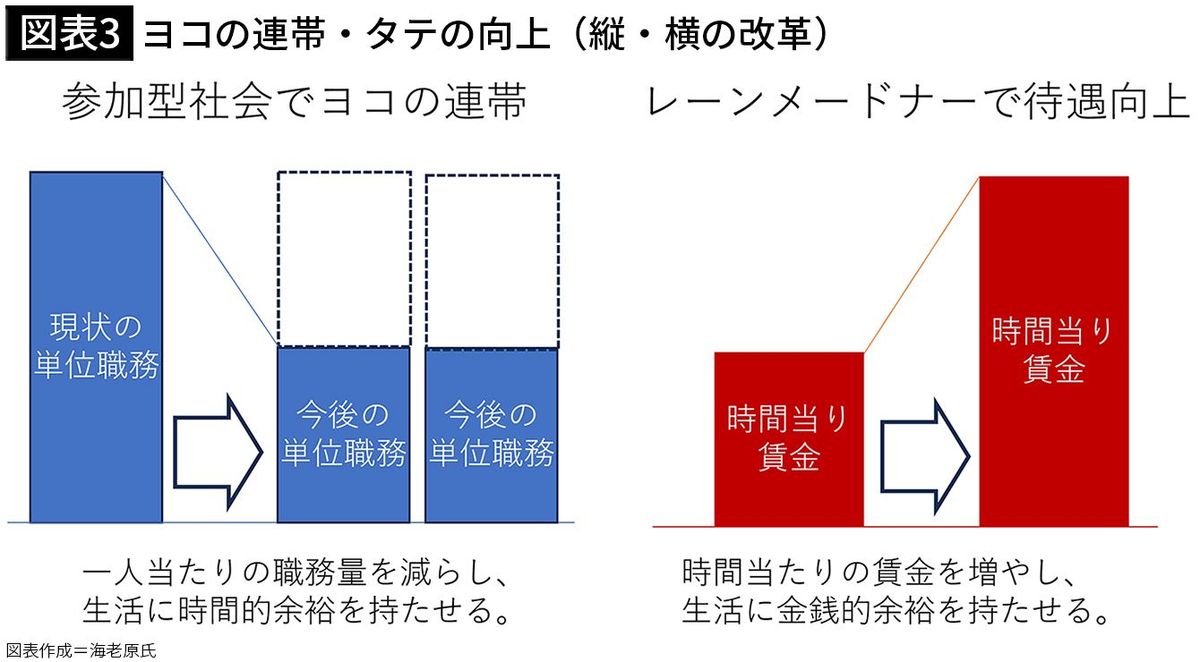

■仕事時間を減らすヨコの改革と賃金を上げるタテの改革

【海老原】すごくいいお話ですね。ここまで二つの話が出ましたが、整理いたします。

まず、参加型社会への移行で、1人当たりの仕事を減らし、生活に時間的余裕を持たせること。二つ目が、生産性の高い企業に労働力を集め、社会全体の所得アップにつなげること。

この二つの改革を、私はヨコの改革(仕事を複数人で分担して労働時間を減らす)と、タテの改革(賃金のアップ)と名付けています。これができれば、自由とゆとりが生まれ、恋愛している暇もできるだろう、と。

実は私、この「タテ」施策と「ヨコ」施策、それぞれの適用分野をしっかり分けて考えるべきと思っています。「ヨコ」は、「労働者が潤沢にいて、分業が可能」な分野に、「タテ」は逆で、「労働者が希少で、低生産性企業が余っている」分野に、適用すべきでしょう。

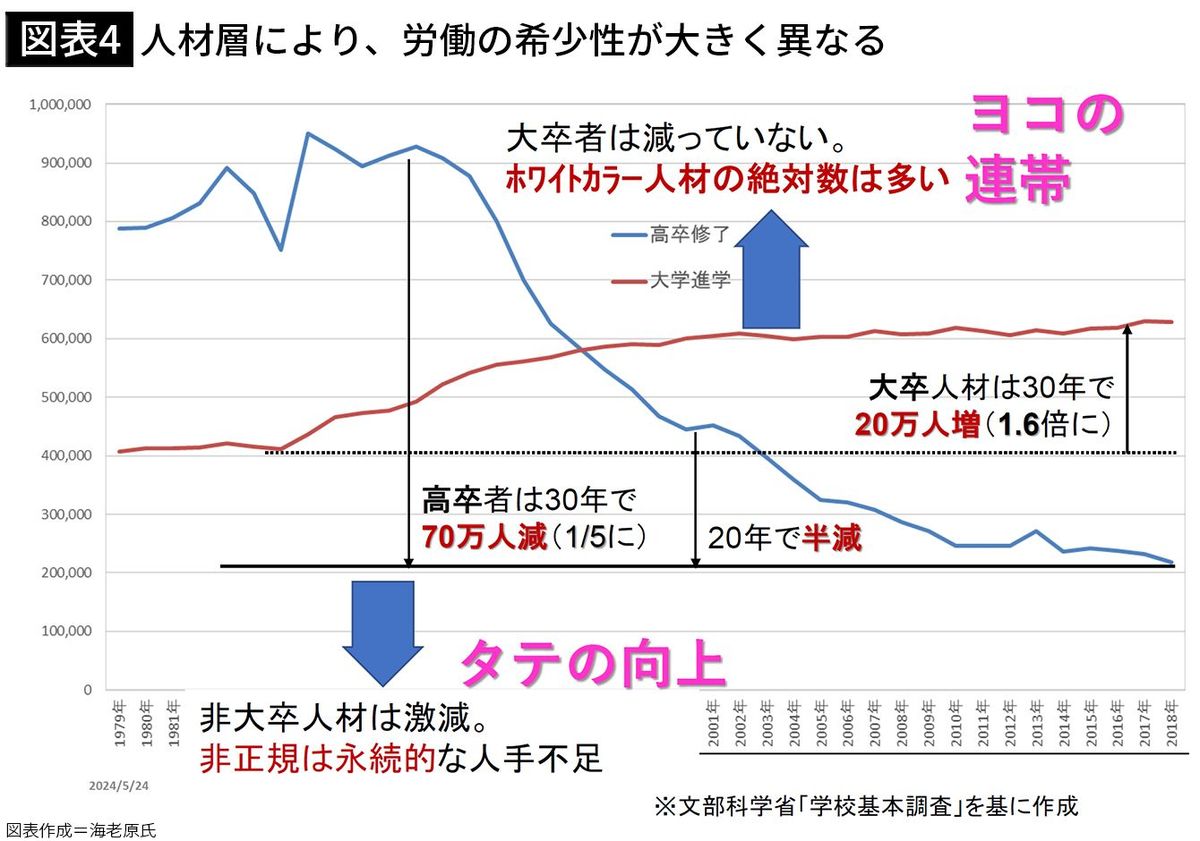

■ホワイトカラーは分業を進め、非正規は賃金アップを

【海老原】今の日本、実は少子化ながら、大卒者の数は増え続けており、この30年で1.6倍にもなっています。つまり、ホワイトカラー候補の絶対数は多いんです。

一方、高卒者は30年で5分の1まで減少、専門・短卒者も激減しています。近年では出産退職→専業主婦となる女性が減ったため、主婦パート人材も減少しています。加えて、高齢者雇用の主柱となる前期高齢者まで激減を始めました。非大卒・主婦・高齢者が活躍している非正規領域は、もう絶望的な人手不足となっています。

こうした全体像を見渡せば、「分業で余裕を持たせるヨコ施策」はホワイトカラーに、「企業淘汰で賃金アップを目指すタテ施策」は非正規領域に、分けて適用すべきとわかるでしょう。後者については、最低賃金の引上げが続き、現実はまさにその通りに進んでいます。足して、前者の「ホワイトカラーの分業」という改革は、日本人にはなじみがないのですが、こちらはいかがでしょうか。

■フルタイム→パートタイマーの切り替えを容易に

【権丈】欧米ではホワイトカラーでも、パートタイム労働は珍しくありません。パートタイムを、非正規と考えている日本のほうが、逆に特殊です。他国は正社員にも非正規労働者にもそれぞれ短時間労働者がいます。例えば、パートタイム労働者の割合が高くその活用が進んでいるオランダを、私は、パートタイム社会オランダと呼んできましたが、管理職も含め、短時間労働の正社員が多い国です。また、労働者の希望に応じて、労働時間や就労場所を変更することが可能になっています。

【海老原】日本でも、助成金などを創設し、フルタイムからパートタイマーへの転換が容易になるように、政策誘導したらどうでしょう。

【権丈】日本でも、すでに、正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇差を解消する、いわゆる「同一労働同一賃金」が法制化され、有期雇用の5年経過後無期転換ルールなども定められており、パート労働をより良好な雇用機会にしようという動きはあるといえます。また、正社員の育児短時間勤務が増えてきており、このことは出産前後の継続就業を増やす意味で効果がありました。

日本では、今も長時間労働が広がっていますので、まずは残業なしの働き方が標準となることが大切だと考えています。加えて、これからは、育児や介護といった特別な理由がなくても、短時間勤務に切り替えることができるようにすることも大切です。労働時間選択の自由度が高まると、お互い様の気持ちも高まり、様々な事情を抱えながらも働きやすくなるのではないかと思います。

■ヘトヘトの年収1000万円より余裕のある600万円社員

【海老原】毎日長時間へとへとになるまで働き1000万円の年収をもらうより、正社員だけど労働時間を2~3割減らして生活に余裕を持たせ、600万円もらうという選択肢は、けっこう人気になるでしょう。採用戦略として、こちらの方向に舵を切る企業がそろそろ出てきていい頃ですね。それを後押しするよう、短時間正社員向けの、優遇税制や社会保障軽減など、何か誘導策が打てないでしょうか。

【権丈】被用者保険の適用拡大を進め、企業が、低いコストでパートを雇うことを優遇する政策を止めることは重要だと思います。先ほどの労働市場の話もそうですが、政策は慎重に行わなければ市場規律が緩み、その回復は容易ではありません。起業家精神やアニマルスピリッツに中立的な制度や政策を意識していくことが求められます。レントシーカーの求めに応じていては、起業家精神が衰退していきます。

----------

亜細亜大学経済学部教授

慶應義塾大学商学部卒業、慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程単位取得退学、アムステルダム大学Ph.D(経済学)。アムステルダム大学研究員、亜細亜大学准教授を経て、現在、亜細亜大学理事・経済学部長・教授。公務:仕事と生活の調和推進官民トップ会議構成員、同評価部会部会長、労働政策審議会雇用環境・均等分科会、同労働条件分科会、社会保障審議会児童部会等の委員を歴任。現在は財政制度等審議会財政制度分科会、中央最低賃金審議会等の委員。著書:『ちょっと気になる「働き方」の話』(2019)、『もっと気になる社会保障』(2022、共著)、Balancing Work and Family Life in Japan and Four European Countries(2004)。

----------

----------

雇用ジャーナリスト

1964年生まれ。大手メーカーを経て、リクルート人材センター(現リクルートエージェント)入社。広告制作、新規事業企画、人事制度設計などに携わった後、リクルートワークス研究所へ出向、「Works」編集長に。専門は、人材マネジメント、経営マネジメント論など。2008年に、HRコンサルティング会社、ニッチモを立ち上げ、 代表取締役に就任。リクルートエージェント社フェローとして、同社発行の人事・経営誌「HRmics」の編集長を務める。週刊「モーニング」(講談社)に連載され、ドラマ化もされた(テレビ朝日系)漫画、『エンゼルバンク』の“カリスマ転職代理人、海老沢康生”のモデル。著書に『雇用の常識「本当に見えるウソ」』、『面接の10分前、1日前、1週間前にやるべきこと』(ともにプレジデント社)、『学歴の耐えられない軽さ』『課長になったらクビにはならない』(ともに朝日新聞出版)、『「若者はかわいそう」論のウソ』(扶桑社新書)などがある。

----------

(亜細亜大学経済学部教授 権丈 英子、雇用ジャーナリスト 海老原 嗣生 構成=海老原嗣生、荻野進介)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ありもしない「氷河期世代」の低年金対策は必要か…大卒男性の非正規率「超氷河期」が最も低いという衝撃データ

プレジデントオンライン / 2024年7月9日 11時15分

-

契約社員で「基本給20万円」だけど、「交通費」や「食事手当」の支給は“契約条件”によるの? 賞与や退職金についても解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月30日 5時20分

-

あと5年で定年を迎えます「再雇用は給与2割減」と言われたのですが、そういうものでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月28日 23時30分

-

じつは「氷河期問題」も「非正規問題」も存在しない…雇用ジャーナリストが蓮舫氏の公約が的外れと断言するワケ

プレジデントオンライン / 2024年6月22日 10時15分

-

なぜ「年収130万円の壁」がいまだに存在するのか…日本人を貧しくさせる「年収の壁」という大問題

プレジデントオンライン / 2024年6月22日 10時15分

ランキング

-

1セルフレジで客が減る? 欧米で「セルフレジ撤去」の動き、日本はどう捉えるべきか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月18日 8時10分

-

2マクドナルドが「ストローなしで飲めるフタ」試行 紙ストローの行方は...?広報「未定でございます」

J-CASTニュース / 2024年7月17日 12時55分

-

3「レイバン」メーカー、人気ブランド「シュプリーム」を15億ドルで買収

ロイター / 2024年7月18日 8時34分

-

4東証、一時1000円近く下落 円高進行で輸出関連に売り

共同通信 / 2024年7月18日 11時58分

-

5永谷園、MBO成立=今秋にも上場廃止

時事通信 / 2024年7月17日 20時36分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください