このままでは北方領土は「二島返還」も困難に…プーチンのロシアを見誤った外務省幹部のすさまじい劣化

プレジデントオンライン / 2024年5月28日 8時15分

2016年9月2日(現地時間)、安倍総理は、第2回東方経済フォーラム出席等のためロシア連邦のウラジオストクを訪問しました(写真=首相官邸ホームページ/CC-BY-4.0/Wikimedia Commons)

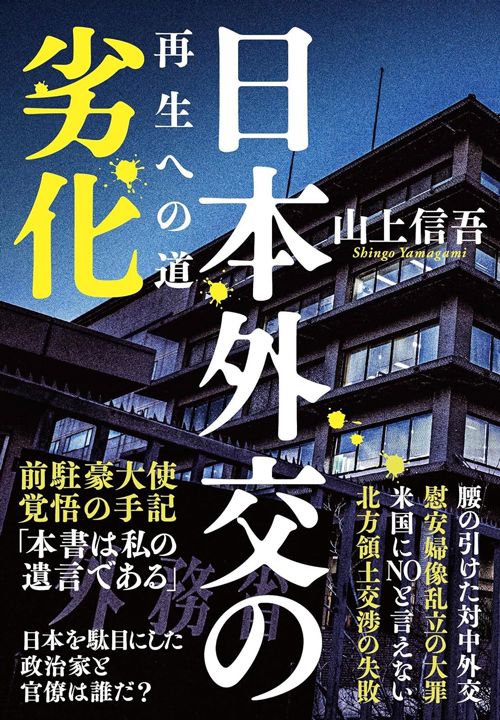

※本稿は、山上信吾『日本外交の劣化』(文藝春秋)の一部を再編集したものです。

■北方四島には1万7000人超の日本人居住者がいた

外務省が国内広報用に2014年3月に作成した「北方領土」というパンフレットには、興味深い記述がある。

「択捉島は日本最大の離島でもあり、国後島は二番目に大きな離島です」

択捉、国後の意義がよく理解される記述だろう。そして、当時の外務省はそうした二島の重要性を認識していたことを示してもいる。

面積だけの問題ではない。

終戦時の人口を見ても、北方四島全体に1万7000人を超える日本人居住者がいた中で、国後、択捉にも合わせて1万名以上もの日本人が暮らしていた。これらの人々が生まれ育った郷里を武器をもって追われた不条理を正さなければならないのである。

加えて、ロシアの原子力潜水艦が遊弋し、米国本土をミサイルで狙える距離にあるオホーツク海への出入口を扼する択捉、国後島の戦略的重要性は、火を見るよりも明らかだ。

■「二島返還」でさえ覚束なくなっている

むろん、領土交渉は相手があってのものだ。交渉担当者としては、日本の主張どおり、四島がすべて返ってくるとのシナリオだけではなく、他のシナリオをも念頭に置きつつ頭の体操をしておくべきことは言を俟たない。同時に、「4」から始めて妥協点を探るのと、「2」で始めるのとでは全く迫力も交渉上のポジションも変わってくることを踏まえなければならない。

実際、安倍政権の「柔軟な」までの交渉姿勢を見てとったロシアは、今や歯舞、色丹の二島についても、これは日本の主権を認めた上での「返還」ではなく、主権はロシアにあるという前提での「引き渡し」に過ぎないとの主張まで展開していると聞く。

まさに、「二島返還」でさえ覚束なくなってしまっているのが現状なのである。しかも、ロシアは二島「引き渡し」にさえ応じず、領土問題は決着が図られないまま放置されている。皮肉なことに、ロシアこそが日本の一方的譲歩による決着を踏みとどめてくれているのだ。心ある日本人は僥倖として受け止めるべきかもしれない。

■筋を通すことで知られてきたエリート集団「条約局」

このように振り返ると、長年日露関係の最前線に立ち、外交上のやりとりや経緯に通暁していた外務官僚こそが「総理、ちょっと待ってください。二島返還を急ぐことが本当に国益に適うのでしょうか? 択捉と国後を見捨てていいのですか?」と声を上げるべき立場にあったのではないだろうか。

実際、ロシアとの折衝に携わってきた省内の心あるロシア専門家等からは、「なぜここまで一方的に譲歩しなければならないのか?」「これまでの積み上げをないがしろにするのか?」との声が上がっていた。

第二次安倍政権の後半期、特に2016年12月の長門会談をはじめ日露交渉が本格化した際の外務省事務当局のライン、すなわち、事務次官、政務担当外務審議官、欧州局長のいずれもが国際法局(旧条約局)出身者だったことは特筆に値する。のみならず、同局で担当官だけでなく、首席事務官、課長及び、又は局長まで務めてきた面々でもあった。外務省にあって条約局は筋を通すことで知られてきたエリート集団だ。地域担当の地域局が目の前の相手国との関係を慮って政治的な妥協に走りがちなことを戒める役割を担ってきたのが条約局であった。

その昔、1972年の日中国交正常化当時、条約局長であった高島益郎は国際法と条約に従った正論を押し通したと言われる。そして、それが故に、時の周恩来中国首相から「法匪」と呼ばれ、ついには「こういう有能な人物が欲しい」とまで言わしめたという、まことしやかな逸話が語り継がれてきた。

■「上に行くほど、首相に唯々諾々と話を合わせてしまう」

仮にそのような条約局のDNAが生きていたのであれば、日露領土交渉の展開は違ったものになっていたのではないだろうか。彼らこそ、若い担当官時代から日露交渉に深く関わり、四島返還という日本の従来の主張が歴史的にも国際法上も正当であることを省内外で繰り返し主張してきた面々だった。にもかかわらず、レガシーづくりに勤しむ政治指導者に対して意見具申することがなぜできなかったのか、というのは国民からすれば正当な問いかけだろう。

交渉に深く携わってきた省内幹部からは、「局長、外審、次官と上に行けば行くほど、首相に唯々諾々と話を合わせてしまう」とのぼやきを聞かされたこともある。そこには「法匪」の背骨も矜持もなかったのだろうか。

彼らが担当官の時に上司の条約局長であったのが、ロシアに対する冷徹な観察と厳しいアプローチで知られてきた故丹波實元ロシア大使(2016年死去)だった。前記の東京宣言を含め、着々と布石を打ち、歴史の不正義を正すべく四島返還で領土問題を解決すべく精魂を傾けてきた侍であった。1956年以来、数十年にわたって営々と築き上げてきた成果が一顧だにされることなく、同年の共同宣言のラインに引きずり戻されてしまった領土交渉。どのような気持ちで後輩の交渉を見守っていたのだろうか? 泉下の丹波大使に聞いてみたい。

■至難を乗り越えての「リセット」こそが必要

そして、二島返還を確保するためのコストが、国後、択捉の「切り捨て」と並んで、日露の「共同経済活動」だった。海産物の共同増養殖、温室野菜栽培、島の特性に応じたツアーの開発、風力発電の導入、ごみの減容対策などがパイロット・プロジェクト候補として日露両政府間で合意され、早期実施、具体化に向けて協議が進められてきた。だが、こうした事業は、その内容にかんがみ、政府だけで推し進められるものでは到底なく、関連企業の協力が不可欠だ。

ところが、共同経済活動を進めるべく参加を強く呼びかけられた日本企業の間にさえ、表面上は長期安定政権の要請を尊重しながらも、「実際のニーズや経済実現性がないものを、なぜここまで苦労してやらなければならないのか?」と訝り納得できないとする声が少なからずあったと聞く。腰が引けていた企業が多かったのは否定できないだろう。

対露交渉を巡る、このような不作為と進言を躊躇う怯懦な姿勢こそが、今の外務省の劣化を象徴する典型例のように思えるのである。

安倍政権後の日露関係に目を転じれば、これ以上保守色の強い政権はないであろう安倍政権が二島返還で構わないとのシグナルを送ってしまった以上、今後の政権が本来の四島返還要求に立ち戻ることは至難の業である。しかし、その至難を乗り越えての「リセット」こそが必要だろう。

■「再考してください」「今は我慢の時です」と声を上げるべきだった

ロシアに取られた領土回復の難しさは、2014年にクリミア半島を失ったウクライナのその後の対応が如実に示しているとおりだ。2022年に二度目の侵攻に遭ったウクライナは、漸く戦って取り返そうとしているのだ。

翻って、戦争に負けて不法占拠され失った北方四島。現行憲法下の日本には、戦争に訴えて取り返す道はない。だからこそ返還を実現するためには、長い期間にわたっての忍耐と粘り強い交渉が必要なはずである。もともと100年単位の長期戦を覚悟した上でなければ、臨めない交渉なのだ。

同時に、東西ドイツの統一、バルト三国の独立や中東欧諸国の旧ソ連の軛からの解放といった近年の史実を踏まえれば、いつか必ずや交渉の好機が訪れるとの信念を辛抱強く持ち続けることも肝要なはずだ。実際、エリツィン政権とはかなりのところまで進んだのが領土交渉の歴史でもある。

こうした国際政治の現実や相場観、歴史の流れに通じていなければならない外務官僚こそが、プーチンとの交渉に前のめりになる安倍首相に「再考してください」「今は我慢の時です」と声を上げるべき立場にあったのである。後付けのタラレバ論と片付けてはならない。多くの国民が霞が関の官僚に期待してきた役割はそこにあると信じるからである。

■「プーチンであれば決断できる」という楽観的観測

本件の対応でもうひとつ深刻な問題は、プーチンが北方領土の返還を決断できる政治家だとの見立てに、情勢分析のプロであるはずの外務官僚がいとも無批判に乗ってしまったことだ。

プーチンは絶対君主的な唯一無二のリーダーというよりも、ロシアの旧態依然とした既得権益の集合体の上に乗ったリーダーというのが、大方のロシア観察者の総意だった。そのようなリーダーであるからこそ、自ら率先して不人気な決断をなし得る立場にはなく、むしろ、既得権益者に利益を分配し、支持層の喝采を浴びるようなナショナリスティックな対応に流れがちとの受け止め方が主流であった。私が外務省のインテリジェンス部門の局長ポスト(国際情報統括官)にあった時、情報、意見交換をする主要国のカウンターパートは異口同音にそうした分析を表明していた。

こうした見立ては、国際情報統括官組織からはたびたび要路に上がっていた。私も、外務次官、外務大臣、内閣官房副長官等に定例のブリーフィングをする際に一度ならず言及していた。また、従来はこうしたインテリジェンス・ブリーフィングは外務審議官には行っていなかったが、領土交渉の責任者であることに着目し、私の発意で外務審議官(政治担当)にもブリーフィングを綿密に行うようにした。しかしながら、領土交渉に邁進する首相の耳には届かなかったか、届いていても重きを置かれなかったようである。

■中露の紐帯に対する浅薄な理解と甘い見通し

いずれにせよ、当時領土交渉に携わった外務省幹部は、「プーチンであれば決断できる」との楽観的観測に傾き、そこに期待をかけすぎてしまった。情勢分析を甚だしく間違えたと言われても致し方ないだろう。

もうひとつの大きな失態は、中露の接近を日本がロシアと領土交渉を進めることによって予防できるなどという大甘な楽観論をまことしやかに打ち出したことだ。米国主導の国際秩序に対する強い反発で自ずと結ばれがちなのが現在のモスクワと北京だ。結果的に、その後のウクライナ情勢、インド太平洋情勢の進展を通じて益々強まってきている中露の紐帯に対する浅薄な理解と甘い見通しを露呈することになった。

のみならず、「所詮日本は米国の言いなりになる存在」と中露に見られてきた現実にかんがみれば、日本がロシアと中国の間に楔を打ち込むことが果たして可能なのか、可能だとしてもそのために払わなければいけなくなるコストが共同経済活動のみならず、返還される領土への日米安保条約の不適用(米軍駐留を認めない約束)、さらには択捉、国後の放棄だとすれば、そのようなコストは日本の国益に見合うのか?

こうした点についての冷徹な計算を欠いていたと言われても仕方がないだろう。

■「政策の大転換」というご都合主義

さらなる恥の上塗りは、こうした大甘な見立てに拠って安倍外交の領土交渉のお先棒を担いで走り回っていた幹部連中が、菅政権、岸田政権に交代した後にあっても全く自省することなく、のうのうと高位の職にとどまって事務を続けてきたことだ。

典型例は、安倍政権末期に当時外務審議官としてロシアとの交渉の前面に立っていた森健良だ。安倍政権下の対ロシア外交に幻滅して国家安全保障局長のポストを去ったと報じられてきた谷内正太郎氏の恬淡とした態度とは、全く正反対の立ち回りだった。

その後次官まで務めた森が2023年夏、全省員に向けて行った新旧次官交代式における挨拶の中でさらっと述べた言葉には、心ある多くの省員が耳を疑ったのではないかと思う。

「昨年2月にウクライナが侵略されました。それを予知していたというわけでは全くありませんけれども、その時日本はそれまでのロシア外交の大転換を急速に行って、ロシアを制裁し、そしてウクライナを支援する。G7とともにそうした国際的努力に参画するという決定をして以来、そうした外交を展開してきています。非常に困難な意思決定でありました。しかし、国際秩序の根幹を揺るがすようなこの事態は他人事ではないという判断で大転換をしたわけです」

しごく淡々と理の当然のように述べたが故に、本人の認識と責任感の程度を物語って余りあったと言えるかもしれない。ウクライナ人やジョージア人が聞いていれば、欺瞞に満ちたご都合主義の自己正当化に聞こえたことだろう。

■外交官の「劣化の象徴」

言うまでもなく、ロシアのウクライナ侵略は、なにもここ数年で始まったわけではない。ウクライナ領土のクリミア半島に対する侵略は、既に2014年に発生していた。だが、日本外交は西側諸国による対露制裁に最低限度のお付き合いをしたものの、プーチンのロシアとの領土交渉にブレーキをかけることなく、共同経済活動を通じた二島返還の道を引き続き突き進もうとしたのだ。

さらに先立てば、プーチンのロシアの姿は、2008年のグルジア侵攻であからさまになっていたと言って過言ではないだろう。グルジアの一部領土は未だに占領されたままなのだ(グルジアについては、2015年に国名呼称がロシア語のグルジアから英語のジョージアに変更されている)。

換言すれば、こうしたロシアの実態を見知って戦略転換を促す機会は十分にあったのに、それを無視して進んだのが日露交渉だった。

これからの対露外交は難しい局面を迎える。このような外交を続けていては、ロシアから足元を見られてしまうのは必至だ。今回のウクライナ戦争が起きなければ、安倍政権がもくろんでいた二島返還さえ実現することなく、「共同経済活動」という果実を奪われるだけで終わっていたかもしれない。

そんな最悪のシナリオに、本来鍛え上げられたはずの職業外交官が加担していたのだから、実に心寒くなる。これぞ劣化の象徴ではないだろうか。

----------

前駐オーストラリア特命全権大使

1961年東京都生まれ。東京大学法学部卒業後、1984年外務省入省。コロンビア大学大学院留学を経て、2000年在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官、その後同参事官。北米二課長、条約課長を務めた後、07年茨城県警本部警務部長という異色の経歴を経て、09年には在英国日本国大使館政務担当公使。国際法局審議官、総合外交政策局審議官(政策企画・国際安全保障担当大使)、日本国際問題研究所所長代行を歴任。その後、17年国際情報統括官、18年経済局長、20年駐オーストラリア日本国特命全権大使に就任。23年末に退官し、現在はTMI総合法律事務所特別顧問等を務めつつ、外交評論活動を展開中。著書に、駐豪大使時代の見聞をまとめた『南半球便り』(文藝春秋企画出版部)、『中国「戦狼外交」と闘う』(文春新書)がある。

----------

(前駐オーストラリア特命全権大使 山上 信吾)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

在露・ルーマニア公使、北方領土を観光で訪問 露報道

日テレNEWS NNN / 2024年7月18日 17時50分

-

駐露ルーマニア公使、「観光」目的で北方領土訪問…ロシアが実効支配をアピールか

読売新聞 / 2024年7月18日 11時34分

-

露朝、軍事協力が加速「北朝鮮がウクライナに派兵」の情報、見返りはミサイル精密誘導技術か 日本は3方面と対峙することに

zakzak by夕刊フジ / 2024年7月16日 6時30分

-

【一問一答】新ロシア大使を直撃!

日テレNEWS NNN / 2024年7月13日 13時1分

-

戦後、日本が「分断国家」にならずに済んだ深い事情 「米軍による占領」と引き換えにソ連が得たもの

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 20時0分

ランキング

-

1「ふざけるな」「警察呼ぶぞ」カスハラ被害者、今もフラッシュバック…心の被害深刻化

読売新聞 / 2024年7月17日 16時17分

-

2隣人をサンドバッグ扱いし、骨折30カ所 暴行死させた元ボクシング練習生の無慈悲な犯行

産経ニュース / 2024年7月18日 8時0分

-

3元育成ドラフト1位の高校非常勤講師、バイト先だった飲食店で600円盗んだ疑いで逮捕

読売新聞 / 2024年7月17日 19時8分

-

4「百条委で答えさせてください」高級コーヒーメーカー受け取った県産業労働部長 斎藤兵庫県知事の疑惑で

産経ニュース / 2024年7月17日 21時40分

-

5恐怖心がない?トランプのガッツポーズに危うさ 常人離れした度胸は無謀と背中合わせ

東洋経済オンライン / 2024年7月18日 8時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください