外務省のエリート官僚は「中国のために働く」と言った…中国に怒ることすらできない「弱腰外交」の根本原因

プレジデントオンライン / 2024年5月29日 8時15分

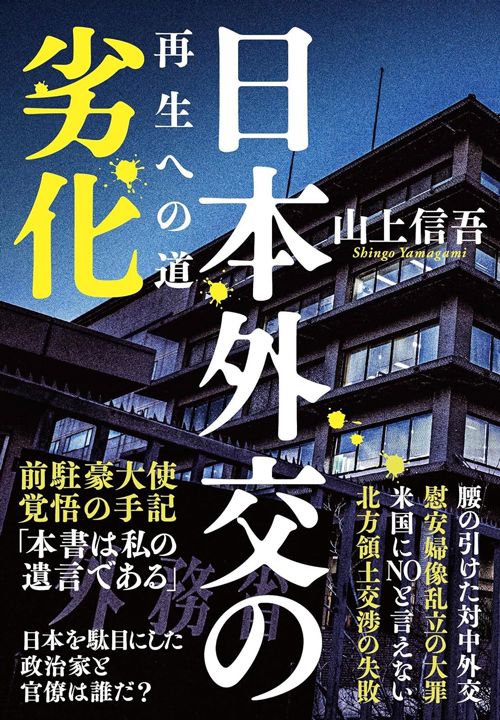

※本稿は、山上信吾『日本外交の劣化』(文藝春秋)の一部を再編集したものです。

■忘れられない事件

一部のチャイナスクール関係者の精神構造を理解するに当たって忘れられない事件があった。

私が北米第二課長を務めていた時(2003年夏~2004年夏)のことだ。

問題の発端は中国政府が半導体に課した増値税(付加価値税)だった。すべての半導体に対して一律の税率で課税しながらも、中国国内で設計・製造された半導体についてはリベートが還付されるという制度設計。実際には内外差別を図り、中国の半導体産業を育成・保護しようとする狙いは明白だった。こうした措置の保護主義的内容に照らし、関連日本企業にとっても大きな懸念となりつつあった。

米国政府は米国企業の問題意識を受けて、ただちに中国政府とWTO(世界貿易機関)協定に基づく二国間協議を要請した。解決が得られない場合には、WTOに紛争を付託することも辞さないとの姿勢を見せた次第だ。日本の貿易上の利益にも密接に関わる問題である以上、日本政府としても米中間の協議に第三国として参加すべしというのが北米二課の立場だった。別に米国の全面的な味方をしようということではなく、日本政府としても事態の展開をきちんと把握して対応に遺漏が無いように期すとの趣旨だった。

■中国のために働く中国課長

しかし、日本自らが中国に対して二国間協議を要請するのではなく、米中間の協議に第三国参加するという、いわば無害で当然の動きに対してさえ、なかなか首を縦に振らなかったのが、チャイナスクールのエースと言われていた当時の中国課長だった。課長に次ぐポジションにある中国課首席事務官までは北米二課の意見と同調していたのだが、中国課長だけが頑なに反対し続けていた。

そこで、ある晩、私が中国課に出向いてこの課長の説得に努めることとした。

その時の中国課長の言葉を今も鮮明に覚えている。

後輩の私が説得を試みたことに反発したのか、第三国参加に強硬に反対し続けただけでなく、聞き耳を立てていた多くの課員の前でこう言ったのである。

「アメリカが中国を叩く交渉に日本が参加するなど、駄目だ、駄目。北米二課長はアメリカのために働くが、中国課長は中国のために働くのだ」

常軌を逸した発言に、私は呆然として言葉を失いかけた。だが、気を取り直して、一言だけ言い置いた。

「違います。中国課長も北米二課長も、日本国のために働くのです」

その後小耳に挟んだのは、川口順子外務大臣(当時)の訪中を数週間後に控えており、中国を刺激するような措置はとりたくなかったのだという説明だった。当時のチャイナスクールの精神構造を語って余りある話だった。ただし、肝心の大臣の意向は不明だった。

■中国を「脅威」ではなく「懸念」と呼ぼう

このようなチャイナスクールの伝統的な行動様式、言動は、南シナ海や東シナ海で国際法や外交常識を無視した威圧的な振る舞いを繰り返し、軍事予算を幾何級数的に拡大し軍事大国を目指している中国の有様を目の当たりにして、相当に影を潜めてきたことは確かだ。若い世代のチャイナスクールの間では、お題目の如く「日中友好」を唱えたような経験はもはや無縁であり、今の中国に対して冷静、現実的に向き合おうという姿勢が顕著になってきたように感じる。

しかしながら、なおも尻尾は残っており、時折その姿が浮かび上がってくることがある。

前述の「中国のために働く」とのたまわった中国課長から数代後の課長の時だった。

この中国課長は、省内他局、他課の課長に対して、「中国は脅威ではありません。せいぜい『懸念』と呼びましょう」などと省内会議で呼びかけたのである。

百歩譲って公の場で「脅威」と言い募ることが様々な悪影響をもたらすことは理解できよう。しかし、欧米諸国などとの二国間協議で、軍事予算の急増と攻撃的な対外姿勢の故に日本の安全保障にとって最大の課題を提起している国を「脅威」と呼んで、何が問題なのだろうか。

■「言葉遊び」では済まされない深刻な状況

このような言動こそ、日中関係に執心し、中国を刺激するのを過度に恐れているチャイナスクールの姿勢を如実に示している。日本こそが中国の擡頭によってもたらされる戦略的挑戦を正面から受け止めざるを得ない地政学的位置にあり、欧米諸国をはじめとする基本的価値と戦略的利益を共有する友邦に対して、中国問題についての知見と経験を共有し、時に「啓蒙強化」していかなければならない。であるのに、そうした発想が全くないか、弱すぎるのだ。だから、このような発言をしてしまう。狭隘な視野にとらわれたチャイナスクールの宿痾と言ったら言いすぎだろうか。

こうした次第があったからこそ、2022年12月にまとめられた「国家安全保障戦略」の最大の意義のひとつは、中国を「最大の戦略的な挑戦」と形容したことにあると受け止めている。対中外交の最前線にある日本であるからこそ、中国の軍事力の増大と攻撃的な対外姿勢に着目して、「最大の戦略的な挑戦」と打ち出したのである。そうした変化がチャイナスクールの関係者の認識や外交姿勢にも影響を与えていくことが期待される。換言すれば、「懸念」云々といった言葉遊びではもはや済まされない深刻な状況に達していることを政府全体で確認したことに意味があると考えている。

■チャイナスクールだけではない「弱腰外交の原因」

幸い、前記のような逸話に事欠かないチャイナスクールも、中国の戦狼外交の本格的な展開を受けて随分と変わってきたことは確かだろう。むろん、表立って批判する人間に対して人格攻撃を含めて徹底的につぶしにかかってくる中国共産党の性癖を熟知しているからだろうか、公の場で中国に対して批判的な発言をすることに極めて慎重な傾向は今なお変わらない。ただし、敢えて弁護すれば、こうした傾向は、日本外務省のチャイナスクールだけでなく、米、英、豪等、我が国と基本的価値や戦略的利益を共有するパートナー国でも似たり寄ったりだ。

だが、ここで指摘すべき深刻な問題は、中国に対する弱腰外交の原因がチャイナスクールだけにとどまらないことである。すなわち、チャイナスクールだけを責めてこと足れり、とはできないのだ。むしろ、チャイナスクールの面々が漸く目覚めて、是々非々で諸懸案に対処していこうという機運が強化されつつある時に、チャイナスクール以外のところで瓦解が生じているのだ。

■与那国島近くの海域にミサイルが撃ち込まれた

2022年8月のことだ。

米国下院議長(当時)のナンシー・ペロシの台湾訪問に怒った中国は、台湾を取り囲む海域で激しい軍事演習を行った。それだけでなく、その一環として日本の排他的経済水域(EEZ)に弾道ミサイルを五発も撃ち込んできた。ミサイルが撃ち込まれたのは、我が国最西端の与那国島から僅か80キロメートルほどの海域だった。まさに日本の安全保障に対する脅威そのものであり、周辺住民や漁民にとって危険極まりない行為だった。

北朝鮮のミサイルが日本の水域に撃ち込まれることはあっても、中国のミサイルが撃ち込まれたのは初めてだ。明らかに、戦略的に新たな挑戦の歩を進めてきたのだ。だからこそ、日本としては毅然と厳しく対応し、二度とこのような行為をさせない必要があった。

中国のミサイル発射から遡ること8カ月、生前の安倍元首相は2021年12月に台湾の国策研究院主催のシンポジウムで「台湾有事は日本有事であり、日米同盟の有事でもある」と述べた。これに対し、中国は激しく反発した。在中国日本国大使(当時)の垂秀夫は中国外交部(外務省)に深夜に呼びつけられ、「極めて誤った言論で中国の内政に乱暴に介入した」と厳重な抗議を受けた。

■電話で済ませた次官の「抗議」

それだけではなかった。外交部報道官は「中国人民の譲れない一線に挑む者は誰であれ、必ず頭をぶつけて血を流す」とまで公の場で刺激的なコメントを出し、日本側を脅迫したのだ。

このような流れを念頭に置けば、中国によるミサイル発射は、日本に対する挑戦的なメッセージであり、要は「引っ込んでいろ」という警告であったことが容易に認識できるだろう。

当惑を禁じ得ないのは、その際の日本外務省の反応だった。

外務次官の森健良が抗議したまでは良かった。アジア大洋州局長が抗議して済むような次元の問題ではなく、最低限次官、できれば外務大臣が抗議してしかるべき深刻度の問題だったからだ。問題は抗議のやり方だった。

中国大使を外務省に呼びつけるのではなく、電話での抗議で済ませてしまったのだ。事の軽重、外交慣例、国際的相場観に照らせば当然のことながら、東京にいる中国大使を霞が関の外務省に呼び出して厳正に申し入れるべきなのに、それを怠った。そして、なぜそうした安直で軽い方法で済ませてしまったのかにつき、説得力ある理由が何ら示されなかったのだ。もはや政府の一員ではなかった安倍元首相のシンクタンクでの発言に過剰反応して、北京で日本大使を深夜に呼びつけた中国側の対応との対比が際立つ。

これほど重要な事態の展開を直視しながらも、なぜそこで腰が引けてしまうのか?

怒るべき時になぜしっかりと怒れないのか?

情けなく感じる国民が多いことと思う。

ちなみに、この森次官は、現役中、前任の秋葉剛男次官に比して自分が如何に中国に厳しく当たっているかを有力なメディア関係者に説明して回っていたと聞かされた。対中強硬姿勢はうわべだけで、保身のためのものだったのだろうか?

■「負けるからやりません」

戦狼外交の中国を前にしながらも、今なお腰が引けた対応をしてきたのは前次官の森だけに限らない。後任次官の岡野正敬も五十歩百歩だ。

2023年8月、東京電力福島第一原発での処理水の海洋放出に猛反発した中国は、日本産の水産物の全面輸入禁止という特異かつ過剰な対応を打ち出した。慎重に準備、説明を重ね、国際原子力機関(IAEA)のお墨付きを得て行っている措置に対して、科学的根拠に基づかない明らかに政治的な理由に基づく反応だ。しかも、福島だけでなく十把ひとからげに日本からの水産品の輸入をすべて禁じるという、バランスを甚だしく欠いた反応だ。中国の措置の非を明らかにすべくWTOに持ち込むべきだとの議論が日本国内で澎湃と沸き起こったのは当然だろう。

問題は、これに対する外務省の反応だった。

要路の政治家やオピニオン・リーダーに説明に走り、WTO提訴に対して水をかけて回ったのだ。それだけでも中国に対して腰が引けていると言わざるを得ないが、その際の理屈が振るっている。

「WTOに持ち込んでも、負けてしまうかもしれません」

「中国側に反訴されて仮保全措置が認められ、処理水の排出が差し止められてしまうかもしれません」

■危険と責任を回避する「姑息な計算」

何のことはない、最初から勝負を避ける敗北主義なのだ。言い方を変えれば、安全マージンを広く取って危険と責任を回避しておこうという姑息な計算でもある。

むろん、訴訟、特に国際裁判は、国内での裁判以上に水ものだ。法的判断というよりも政治色が濃い判断が下されることもしばしばだ。

確かに、国際司法裁判所(ICJ)での捕鯨裁判、WTO上級委員会での韓国の水産物輸入禁止措置に係る裁定など、我が国の主張が認められず、煮え湯を飲まされてきた経験は記憶に新しい。個人的には、経済局長時代に後者の問題にフルに関与し辛い立場に置かれただけに、関係者が自ら国際裁判というお白洲の場に打って出ることに対して慎重になることは理解できなくはない。

しかしながら、だからと言って、これほどまでに破天荒な貿易制限措置に接し、日本の漁業者が大きな被害をこうむっている我が国政府の責任者が「負けるかもしれないから、WTOに提訴しません」と言い募るのは如何なものか。

韓国がとってきた水産物輸入禁止措置と比べても、今回の中国の措置は日本からのすべての水産物を対象とするなど、あまりに過剰で広範だ。さらに、日本が営々と努力して勝ち取ってきたIAEAの判断と措置を踏まえていない、といった決定的差異がある。

■「税金泥棒ではないか」という指摘は免れられない

また、過去のWTOの紛争解決の事例にかんがみれば、仮保全措置などが取られて処理水の排出が禁じられることはまず考えられない。中国がWTOではなくICJ等の他の裁判手続きを使って反訴する可能性は全く未知数であり、反訴が所与のものとは到底言えない。そもそも中国がここまで強硬に処理水放出に反対しているのは、額面どおり環境への影響を心配しているというよりも、むしろ本件を利用してアジア太平洋地域での日本の世評、名声に泥を塗り、中国のみが種々の事案で守勢に回り続けてきた事態を反転させるためではないだろうか。

以上の諸事情を勘案すれば、外交当局に期待される姿とは、WTOの裁定の不確実性やリスクをきちんと説明しつつも、「やれるだけのことはやってみます」と打って出ていくことではないだろうか。

「負けるかもしれないから何もしません」というのでは、何のために国際法を勉強しているのか、何のために高額で契約した米英の法律事務所を使っているのか、税金泥棒ではないかとの指摘を免れることはできまい。

ズバリ言おう。本音は危険と責任の回避であり、さらに突き詰めると保身なのである。

ICJにおいて捕鯨問題で敗訴し、WTO上級委員会において韓国の輸入規制について勝訴できなかった際、これらの訴訟に携わってきた当時の関係幹部は在外公館に出されたり、昇進を見送られたりした。私もその一人だった。そうした展開や先輩の置かれた苦境を観察していた後輩の岡野らは、自分がその立場に立たされることを恐れたのかもしれない。

仮にそのような次元で政策判断がなされているのだとしたら、これを劣化と言わずして何と言うのだろうか?

■拘留日本人への無関心と冷たい対応

こうした事情を丹念に見てくると、今の外務省が中国国内においてスパイ容疑で次々に拘束されてきた同胞の解放に向けて、十分な努力を払っているようには到底見られないことも不思議ではなかろう。

国家として極めて深刻な問題である。中国での国家安全法の施行を受けて、既にメディアで確認されているだけで17人もの日本人がスパイ容疑で拘留されてきており、数年間にわたって日本では到底許されないような非人道的な状況で取り調べ、抑留を受けている例が続発しているのだ。

国民の生命、身体、財産を守ることが国家の役割である以上、外交当局はもちろん関係部局が力を結集して取り組まなければならない問題のはずである。しかし、この面での外務省の感度と動きは全くもって低く鈍いと言って過言ではないだろう。

私が在勤していた豪州でも、中国当局に拘束されてきた自国民の解放は大きな課題となってきた。そして、豪州政府による粘り強い働きかけを経て、2023年11月のアルバニージー首相の中国訪問に先立ち、拘留されてきた女性ジャーナリスト1名の解放についに成功したのである。解放に至るまでの豪州メディアの執拗な問題提起とも相まって、鮮明な印象を受けたものである。

■「拉致問題」と同じ過ちを繰り返すのか

翻って、日本の場合は、この問題が一部メディアで漸く大きく取り上げられるようになったとはいえ、日中関係の一大懸案であるとの国内コンセンサスづくりに向けて外交当局が動き、そうした動きを通じて中国側に効果的なプレッシャーをかけているようには見受けられない。

またしても、腰が引けているのだ。2023年11月末、離任間際の垂駐中国大使が拘留されていた製薬会社アステラス社社員の日本人と初めて面会したことは一歩前進だ。しかしながら、もっと親身になって窮状にある日本人に行き届いた支援の手を差し伸べていくべきこと、そして中国政府に対して解放を強力に働きかけていくべきことは言を俟たない。

むしろ、被拘留者の公安調査庁とのつながり等を指摘し、「やり方がまずかった」などとぼやく向きが目立つ。これでは明確かつ具体的な嫌疑を示されることなく拘留されている方々は堪らないだろう。外務省は、北朝鮮による拉致被害者の窮状に対して長年冷淡であったと批判されてきた過去がある。またしても同じ過ちを繰り返すのだろうか。

■バッジを付けていないことを見咎めてきた人物

この点に関連して、些細だが、あまり愉快でない経験をしたことがある。

駐豪大使時代、アジア大洋州大使会議で一時帰国し、官邸での岸田文雄首相との意見交換に臨む直前だった。外務省としても首相とともに拉致問題に取り組む決意を示すべく、官邸に大使たちが赴く際には青色の「拉致バッジ」(ブルーリボン)を全員が背広のラペルにつけていくべしとのお達しが大臣官房から回っていた。

それだからだろう。官邸に向かう道すがら、省内のエレベーターに乗り合わせたチャイナスクールの某大使は、私が当該バッジをまだ付けていなかったことを見咎めてきたのだ。その昔、「中国は『懸念』と呼びましょう」と述べたその男だった。

あたかも紅衛兵が毛沢東語録を振りかざすかのような小姑の所業そのものだった。だが、矮小な言動はともかく、より重要なことは、バッジを付ける以上に外務省が拉致問題解決のためにどのような努力を日夜重ねているのかだろう。

中国拘留者の問題への対応と併せ、この点で世間が納得していないことをひしひしと感じている。

----------

前駐オーストラリア特命全権大使

1961年東京都生まれ。東京大学法学部卒業後、1984年外務省入省。コロンビア大学大学院留学を経て、2000年在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官、その後同参事官。北米二課長、条約課長を務めた後、07年茨城県警本部警務部長という異色の経歴を経て、09年には在英国日本国大使館政務担当公使。国際法局審議官、総合外交政策局審議官(政策企画・国際安全保障担当大使)、日本国際問題研究所所長代行を歴任。その後、17年国際情報統括官、18年経済局長、20年駐オーストラリア日本国特命全権大使に就任。23年末に退官し、現在はTMI総合法律事務所特別顧問等を務めつつ、外交評論活動を展開中。著書に、駐豪大使時代の見聞をまとめた『南半球便り』(文藝春秋企画出版部)、『中国「戦狼外交」と闘う』(文春新書)がある。

----------

(前駐オーストラリア特命全権大使 山上 信吾)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

沖縄で相次ぐ米兵女性暴行事件と公表しなかった政府の「根深い問題」

RKB毎日放送 / 2024年7月16日 16時28分

-

北朝鮮の駐キューバ外交官が韓国に亡命、スパイ容疑で外務次官の銃殺明らかに

産経ニュース / 2024年7月16日 15時18分

-

兼原信克 安倍総理の遺産 中朝の「核」を抑止する反撃体制が必要 発射から数分で意思決定するには…日米、最高指導者レベルの頻繁な協議が欠かせない

zakzak by夕刊フジ / 2024年7月5日 11時0分

-

暴行米兵の引き渡し要請せず 外務省、捜査に協力的理由と説明

共同通信 / 2024年7月2日 17時21分

-

クリミア攻撃で4人死亡 ロシア、駐米大使呼び出し抗議

共同通信 / 2024年6月24日 19時53分

ランキング

-

1隣人をサンドバッグ扱いし、骨折30カ所 暴行死させた元ボクシング練習生の無慈悲な犯行

産経ニュース / 2024年7月18日 8時0分

-

2元育成ドラフト1位の高校非常勤講師、バイト先だった飲食店で600円盗んだ疑いで逮捕

読売新聞 / 2024年7月17日 19時8分

-

3「ふざけるな」「警察呼ぶぞ」カスハラ被害者、今もフラッシュバック…心の被害深刻化

読売新聞 / 2024年7月17日 16時17分

-

4お金がない人ほど気にしていない「5つの出費」とは?資産1億円を達成した女性が教える、投資を学ぶ前にすべきこと

日刊SPA! / 2024年7月18日 8時50分

-

5恐怖心がない?トランプのガッツポーズに危うさ 常人離れした度胸は無謀と背中合わせ

東洋経済オンライン / 2024年7月18日 8時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください