なぜ青森に「キリストの墓」があるのか…生涯をかけて「聖書の謎」と格闘したクリスチャン・山根キクの壮絶人生

プレジデントオンライン / 2024年5月25日 16時15分

■60周年を迎える青森県の「キリスト祭」

6月2日、青森県の新郷村でキリスト祭が開催される。1964年に始まった祭で、今年は60周年の節目にあたる。「考えるな、踊れ。」というコピーが添えられたコントラスト強めのポスターが唯一無二の雰囲気を醸し出している。

新郷村のキリスト教伝承と祭の来歴については以前に拙著や別稿で触れたことがある。現在、新郷村の公式サイトには、「ゴルゴダの丘で磔刑になったキリストが実は密かに日本に渡っていた」というタイトルで次のような説明がある。

竹内巨麿と彼が創作したとされる偽書『竹内文書』は広く知られ、新郷村のキリスト伝承が語られる際には必ず言及されるが、ここでは後段に登場する山根キクに注目してみよう。山根は竹内文書にインスパイアされて現地調査を行い、著作を通じて日本のキリスト伝承を広めようとした人物である。

■家族に大反対されながらキリスト教の道に進む

彼女の本名は山根菊子という。1893年に山口県の萩に生まれた。幼い頃から寺に通わされて説法に触れるが、キクにはそれがピンとこない。僧侶の「浅い哲理」に落胆していたが、まもなくキリスト教と出会う。急速に惹きつけられ、友人と連れ立って教会に通うようになる。だが当時のことであるから、世間からは共産党に入ったかのように見られ、父親はキクを殺すと言い始め、祖父はキクの聖書や讃美歌集を火にくべた。

そんなキクが頼ったのがエステラ・フィンチ(1869〜1924)である。フィンチはのちに帰化して星田光代と名乗る女性宣教師だ。キクはフィンチに手紙を出し続け、横須賀を拠点とするフィンチの伝道活動に加わるようになる。その後、紆余曲折はあったものの、キクは数年かけて横浜の神学校を卒業する。

それでも、キクには自分のキリスト教信仰が未完成であると感じられた。特にキリストの誕生、再生、復活についての疑問が解消されなかった。結婚して子育ても始まるが、キクの心は安定しない。そこで転換点になったのが政治運動だった。1922年、キクは発足したばかりの婦人参政同盟に参加する。女性の参政権獲得を目指すグループである。革新倶楽部にも加わり、犬養毅の知遇も得た。

とはいえ、政治活動も家庭生活も順調とはいえず、キクは自死を考えるほどに悩む。そんな折、青森で長期滞在する機会を得た。政治活動としての講演旅行を含め、2カ月を過ごし、日本史を学び直した。そして「日本天皇とは世界の天皇すなわちメシヤなり」と確信する。

以上が、キクの処女作『光りは東方より [史実]キリスト、釈迦、モーゼ、モセスは日本に来住し,日本で死んでゐる』(1937年/以下『光りは東方より』)に書かれた前半生である。同書には、その後の文献研究と実地調査の成果がまとめられているが、キリストだけでなく、ヨセフもモーゼも釈迦も来日していたことが論じられる。

■弟イスキリが聖書の謎を解く鍵

新郷村のキリスト祭では、2つの墓が慰霊の対象となる。1つはキリストの墓とされる「十来塚」、もう1つがキリストの弟イスキリの墓とされる「十代墓」だ。キリスト青森渡来説では、この弟イスキリが重要な役割を果たす。十字架刑に処されたのは実はイスキリであり、キリストは弟を身代わりにして生き延び、日本にやってきたというのである。

そして渡来説をとれば、聖書の難問も解決できるとキクはいう。例えば十字架上の死の直前、キリストは「わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか」(マタイによる福音書27章46節)と述べる。全知全能の神と一体であるとするなら、キリストは、なぜ自らの運命を知らなかったのか。なぜ普通の人間のように悲嘆したのかという疑問が湧く。だが、これがイスキリのセリフだったとすれば納得できるとキクはいう。つまり神ならざるイスキリの人間的な悲嘆だったと解釈するのだ。

■キリストはユダにだけは身代わりを打ち明けていた

またキクは、渡来説の観点から聖書の登場人物を再評価する。例えばユダである。銀貨30枚でキリストを売ったとされる裏切り者だ。しかし、キクによれば、ユダはキリスト一行の金銭管理を任されていたのだから、もっとも信頼されていた弟子であったはずだ。したがって、キリストは逮捕直前、ユダだけにはイスキリの身代わりを打ち明けていたとキクはいう。

身代わり作戦を成就させるため、ユダはイスキリに接吻し、「この人がキリストだ」とローマ兵に告げた。ユダは誰よりも忠実だったからこそ、あえて裏切り者の汚名をかぶった。実に偉大な弟子だったというのである。

こうした考察を踏まえた上で、キクは実地調査のために青森に旅立つ。八戸で案内役の市会議員と水産学校教師と合流し、戸来村(新郷村の旧名)へと自動車で向かう。車窓から眺めれば、青森の人々の顔立ちはユダヤ人に似ており、鼻が高い。

さらに、青森県南部には、南部曲がり屋と呼ばれる主屋と馬屋が棟続きになった独特の建築がある。キクはマリアがキリストを馬小屋で出産した逸話を想起し、これもユダヤ由来の建築様式だと推測する。

■エデンの園は陸奥にあり、日本はムー大陸であった

いよいよ戸来村に到着すると佐々木村長が出迎えてくれた。そして、十来塚と十代墓を実見し、これこそがキリストの墓だと感得する。興味深い傍証も見つけた。墓地を所有するS家の子孫は、村では「ミコのあと」と呼ばれてきた。キクはそれが「神の子のあと」が変化したものであることに気づく。そしてS家当主と面談するが、その顔貌が以前見たキリスト像と酷似しており、キリストの子孫であることを確信する。

それでは、なぜキリストは戸来村を終焉の地に選んだのか。その答えは、新郷村から十和田湖方面へ進んだところにある迷ケ平(まよがたい)にあった。現在は自然休養林となっているが、迷ケ平を訪れたキクは、そこが世界の始まった場所であることに気づく。

キクがヒントにしたのは、ジェームズ・チャーチワードの『ムー大陸の子孫たち』(1931年)である。かつて太平洋に巨大な大陸があり、天変地異で海中に沈んだと主張する著作だ。キクによれば、日本語では、1月を睦月(ムつき)と呼ぶように、物事の始まりをムの音で表現してきた。したがって、陸奥(ムつ)という地名は、東北が始まりの地であったことを示唆する。

そして、迷ケ平には眉ケ平という字もあてられる。すなわち、ミユケ平であり、縮めればミユ平となり、ム平となる。こうした考察から、キクは、日本が世界の始原たるムー大陸であり(チャーチワードは水没したと誤解した)、その中でも、陸奥に所在する迷ケ平こそ、すべてが始まったエデンの園だと結論する。

だからこそ、古今東西の賢者たちは日本を目指して修行を積んだ。『光りは東方より』では、キリストの墓と同様の調査と推論に基づいて、モーセの墓は石川県、ユダヤ人の祖とされるヨセフを祀ったのが神奈川県の阿夫利神社、そして、釈迦の修行地と入滅地は長野県だと比定される。

■著作の巻頭を飾る皇国史観支持者たちの書

日本人とユダヤ人は共通の祖を持つとする日猶同祖論が偽史運動の典型であり、戦前は皇国史観と結びつきながら日本で展開したことは広く知られている。

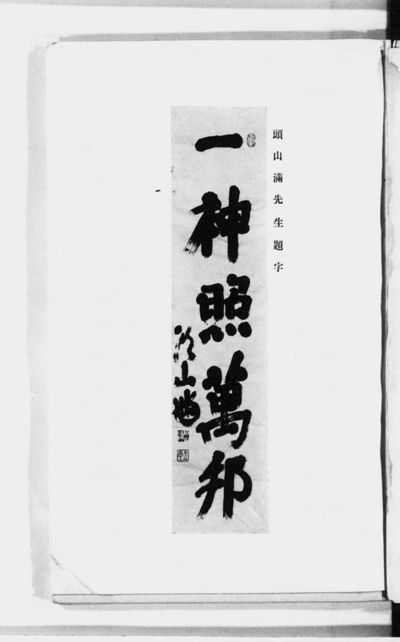

実際、『光りは東方より』を開くと、最初に目に飛び込んでくるのは靖国神社3代目宮司の賀茂百樹(1867〜1941年)の書である。それに続いて、陸軍大将・荒木貞夫(1877〜1966年、皇道派の中心人物、後にA級戦犯)、海軍大将・山本英輔(1876〜1962年、陸軍皇道派に共感)の書が掲げられる。そして最後が頭山満(1855〜1944年、右翼団体・玄洋社の創設者)の書だ。

頭山の書「一神照萬邦」は、キクの「日本天皇とは世界の天皇すなわちメシヤなり」という確信とぴったりと重なる。彼女の思想が当時の社会政治的な文脈と人脈の中で形成されたことは疑いがない。

■聖地巡礼を通じて信仰をつきつめ聖書を深く理解

一方で注目したいのが、そもそもの発端である竹内巨麿が神道の流れをくむ宗教家だったのに対し、山根キクは、神学校で学んだクリスチャンだったことだ。先述の通り、周囲との軋轢の中で貫き通したマイノリティの信仰であり、キクの軸足の一方は間違いなくキリスト教にあった。

キク自身の中では当たり前に信仰をつきつめていった結果、キリスト青森渡来説が説得力ある仮説として浮上した。キリストの死をイスキリの死に置き換えることで、聖書のより深い理解に至ったと確信できたのである。

ちなみに、山根キクの誕生日は6月1日である。毎年6月の第一日曜日に開催される新郷村のキリスト祭とほぼ同じ時期だ。そして、キクが亡くなったのが1965年である。その前年に第1回のキリスト祭が開催されており、今年はキクの60回忌にも当たる。

60周年の今年は、日本人旅行者と外国人旅行者に対し、それぞれ1泊2日と2泊3日のミステリーバスツアーも販売されている(いずれも募集終了)。そのルートは、キクが実地調査のために戸来村に向かった道筋と重なる部分が多い。およそ100年前、信仰の真実を求めたキクの聖地巡礼の道程を改めて聖地巡礼してみてはどうだろうか。

----------

北海道大学大学院 教授

1979年、東京生まれ。筑波大学大学院修了。博士(文学)。著書に『聖地と祈りの宗教社会学』(春風社)、『聖地巡礼―世界遺産からアニメの舞台まで』(中公新書)、『江戸東京の聖地を歩く』(ちくま新書)など。近刊に『宗教と日本人 葬式仏教からスピリチュアル文化まで』(中公新書)、『創造論者vs.無神論者 宗教と科学の百年戦争』(講談社選書メチエ)ほか。

----------

(北海道大学大学院 教授 岡本 亮輔)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

わが子に「むち打ち」をためらう人は愛が足りない…信者を虐待に駆り立てる「エホバの証人」のおそろしい教え

プレジデントオンライン / 2024年6月6日 17時15分

-

令和6年6月6日は「恐怖の日」 伊藤潤二『うずまき』ほかレジェンドホラー作家原作の実写版

マグミクス / 2024年6月6日 6時6分

-

宗教教育と言語について(下)イスラム圏の教育事情 その5

Japan In-depth / 2024年6月1日 23時0分

-

「いわく付き作品」で外貨稼ぎ…北朝鮮の無名画家たちのセレクション

デイリーNKジャパン / 2024年5月21日 6時21分

-

宗教国家の米国、今や無宗教が最大「宗派」に 保守政治との一体化を敬遠、トランプ氏は特製聖書を販売【ワシントン報告(16)キリスト教】

47NEWS / 2024年5月19日 10時0分

ランキング

-

1"歯かせ"に聞く「正しい歯の磨き方」- 歯磨きは長時間ほどいい? すすぎは何回? 歯周病を放置するとどうなる?

マイナビニュース / 2024年6月17日 14時30分

-

2「熱中症の怖さを伝えても微動だにしない」猛暑なのに冷房をつけない頑固な老親が素直になる必殺フレーズ

プレジデントオンライン / 2024年6月17日 8時15分

-

3トヨタ「ルーミー」の対抗馬! 全長約3.8m&背高スライドドアのスズキ「小型ハイトワゴン」何がいい?「ソリオ」の魅力とは?

くるまのニュース / 2024年6月16日 8時10分

-

4自転車「逆走」が招く重大事故 ドライバーには「一時停止無視のママチャリ」も恐怖

NEWSポストセブン / 2024年6月16日 16時15分

-

5最近“魚眼レンズ”がバズり中!? TikTokの『回転魚眼レンズ』やCapCutの『魚眼レンズ』を使った加工を紹介

isuta / 2024年6月17日 18時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください