日経平均「20日間で1割下落」は大丈夫なのか…新NISAの利用者に伝えたい「下落相場の対処法」

プレジデントオンライン / 2024年5月29日 10時15分

■日経平均の下落で「新NISA民」がピンチ

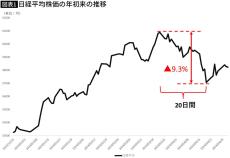

日経平均株価は、今年3月22日に4万888円の高値を付けたあと、20日間で3万7068円まで約1割下落しました(図表1)。新NISAのスタートを機に1月から投資を始めた人の中には、「このまま投資を続けていいのか」と心配した人も多いのではないでしょうか。

しかし、この程度の下落は株式投資の世界においては実はあまり特別なことではありません。

むしろ、海には常に波があるように、株式の値動きには上にも下にも1割程度の上下は自然なことですし、台風の時に波が一時的に大きくなるがごとく、瞬間的に2割程度の上下動は普通に起こります。

ただ、通常は、台風が過ぎれば波は元に戻ります。その自然な動きに過度に翻弄(ほんろう)されるべきではありません。

■短期間の値動きに一喜一憂しない

「木を見て森を見ず」ということわざがあります。「細部に気をとられて、物事の全体を見ていないこと」のたとえですが、相場でも同じです。

ごく短期間の値動きに翻弄されてしまうと、不必要に焦ってしまい判断を大きく誤る原因になります。

投資で利益を得るには、短期間の値動きにあまり一喜一憂するのではなく、長い目で見る癖を身に付ける必要があります。

また、重要なのは何が起きても深い傷を負わないような、上下動の波に対する耐久力のある投資手法を日頃から実践することです。

恐らく読者の皆さんは、危険を顧みない相場師ではないはずですから、なるべく重大な事故が起こらない、かつ一過性の暴風雨に負けないような投資手法を選択すべきでしょう。

本稿では、そのような考え方と方法についてご案内したいと思います。

■月10%くらいの変動は当たり前

まず、株式市場の値動きはどれくらいの変動幅があるものなのか見てみましょう。

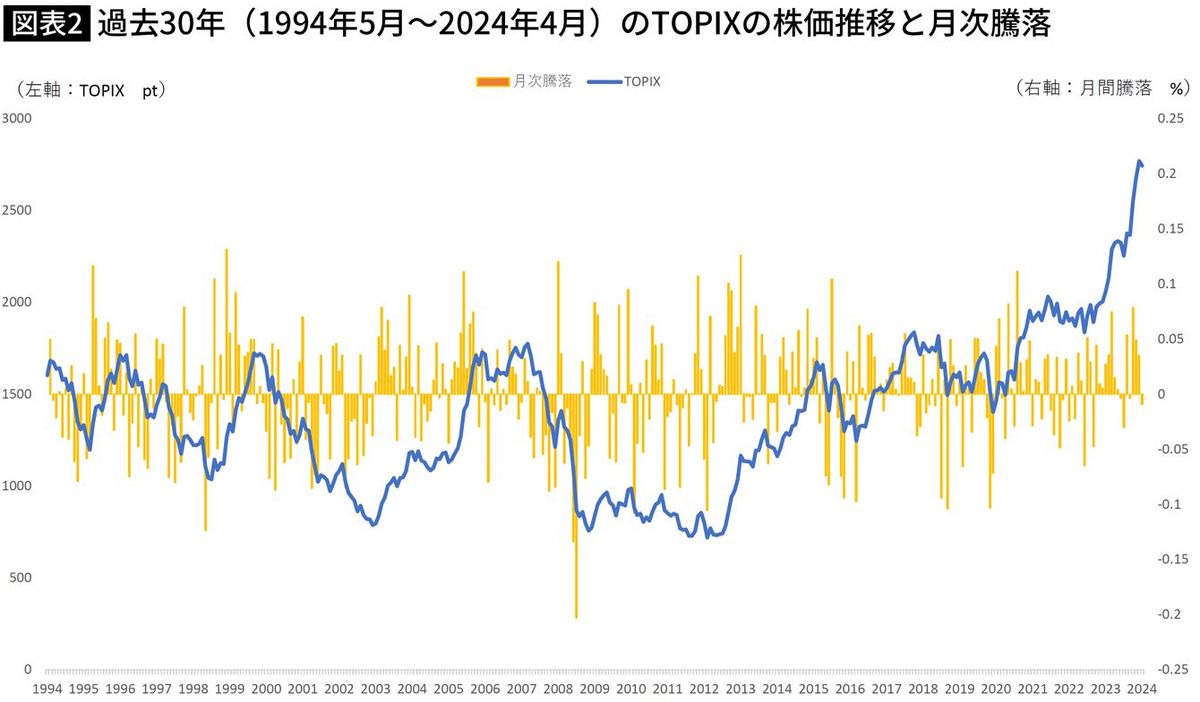

図表2は日本を代表する株価指数TOPIXの値動きです。青い線がTOPIXの動きで、黄色の棒グラフは月次の騰落率を示しています。

月次の騰落率は、真ん中をゼロにして黄色のグラフが上に伸びていれば上昇、下に伸びていれば下落したことを示しています。

1カ月単位でみると、±10%の程度の変動は頻繫に起きていることが分かると思います。

■年2割程度の上下動に慌てることはない

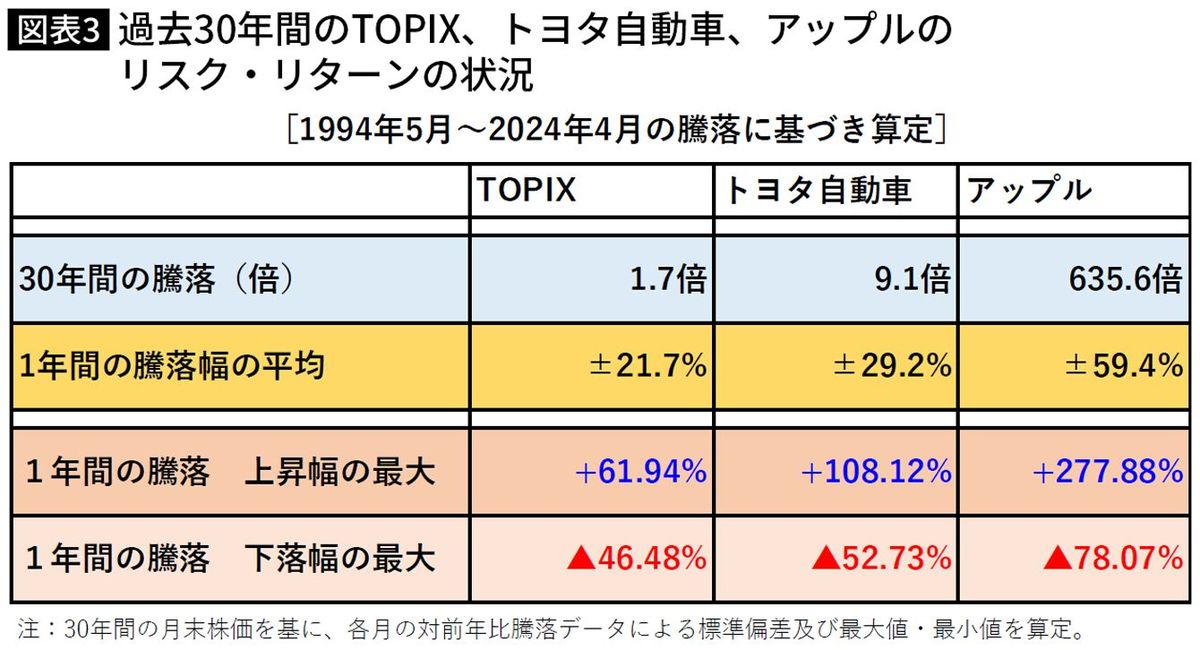

1年単位の値動きも見てみましょう。過去30年間のTOPIXの1年あたり騰落幅の平均(標準偏差)は±21.7%でした(図表3)。

個別株の場合はさらに値動きが大きくなります。トヨタ自動車の1年あたり騰落幅の平均は±29.2%。同様にアップルの株価は1年間の騰落の幅の平均は±59.4%となっています。

2割程度の上下動は全然普通に起こるのです。

他方、リターンについては騰落幅が大きいほど大きくなっています。

つまり、リスクを取れば(上下動の幅が大きければ大きいほど)、相応にリターンも大きくなる、という投資のセオリーを表しています。

■アップル株への投資はフェラーリに乗るようなもの

さて、30年前のアップルと言えばウィンドウズに押されて苦戦する中、一時解任されていた創業者スティーブ・ジョブズがCEOに返り咲き、iMacやiPodなどで起死回生の一手を打ち始める前夜の時期です。いわば第二創業期ともいえる転換期で今後の成長が約束されるような状況ではありませんでした。その意味では、当時のアップルは生きるか死ぬかの瀬戸際にあり、もし復活を遂げれば大きな成長もあり得る、というような先行きが不透明な成長株でした。もちろん、結果的にはアップルは凄まじい復活をその後遂げるわけですが、同様の他の成長株が同じように成功した訳ではありません。その意味では、新NISAを利用して投資をしている人には、当時のアップルの株式のようにハイリスク・ハイリターンを望んでいる人は少ないと思います。

車の運転にたとえると、TOPIXやS&P500などのインデックスに投資するのは、トヨタやホンダのワンボックスカーに乗って、安全運転で進んでいくイメージです。高速道路を走るときにも追い越し車線ではなく、一番左側を走るような投資です。

一方でアップルの株式に投資するのは、フェラーリのような競技用のスーパーカーに乗って時速300kmで駆け抜けるようなものです。事故が起きる確率も高くなります。

もちろん、ワンボックスカーで安全運転しても、事故をゼロにすることはできません。車を運転している以上、事故は避けられませんが、インデックス投資であれば、その確率を下げることができます。

■相場の「黄信号」は移動平均線でわかる

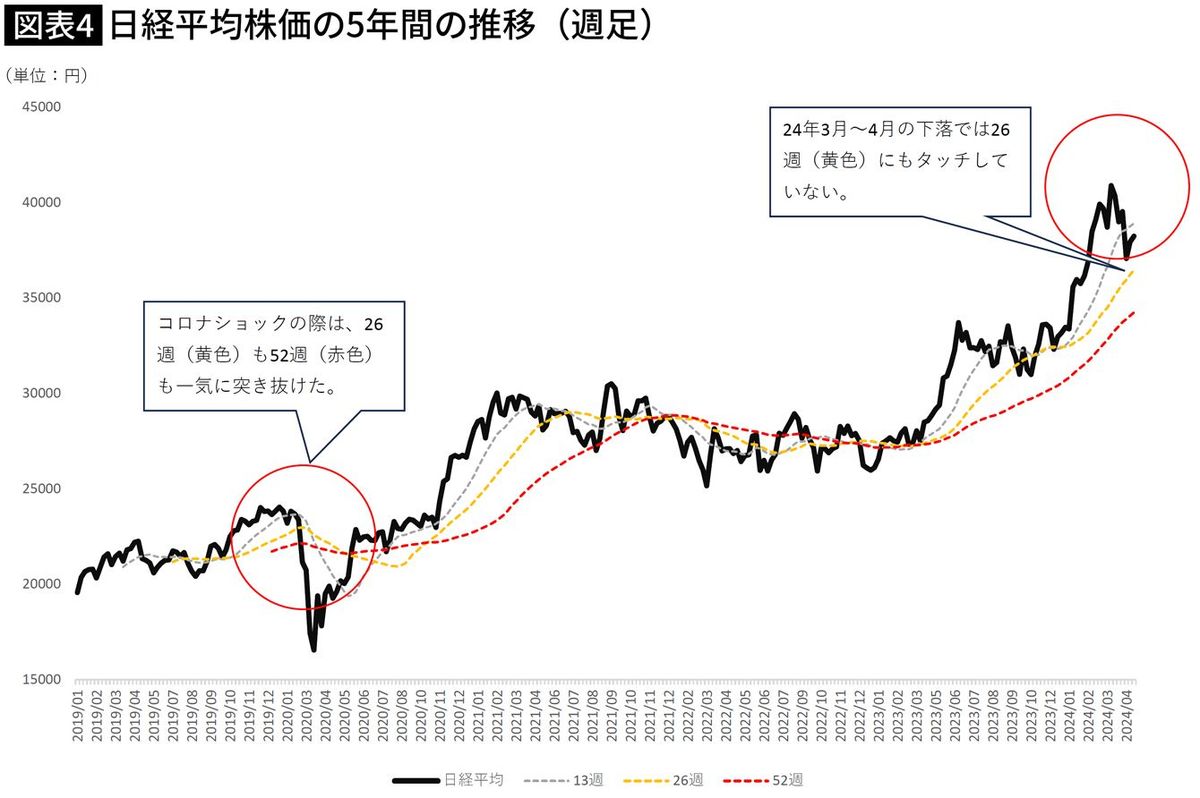

今一度、過去5年間の日経平均株価の推移をみましょう(図表4)。

図には3本の移動平均線が示されています。グレーは13週、黄色が26週、赤は52週です。

移動平均線とは株価の平均値のようなもの。13週移動平均線は、過去13週間の株価の平均値をグラフにしたものです。

移動平均線と日経平均株価の関係としては、26週が「黄信号」、52週が「赤信号」のような関係になっています。

日経平均株価が26週移動平均線を下へ突き抜けると、株価のトレンドが下落に転換する可能性が高まります。

さらに52週移動平均線を下に突き抜けると、大きな下落になる可能性が顕著となります。

たとえば、コロナショックの際には26週移動平均線も52週移動平均線も一気に割り込んでいることがわかります。

■移動平均線の順番が変わったら「トレンド転換」

また、トレンドが転換する際には、3本の移動平均線が近づいて、順番が変わることもわかります。

上昇が続いている時には上から13週、26週、52週の順になっていますが、下落に転換すると上から52週、26週、13週の順になっています。

このように移動平均線を見ながら株価のトレンドを把握する方法もあります。

今回の下落を見ると、26週移動平均線にもタッチしていません。26週移動平均線を割り込んで52週移動平均線にも近づいたのであれば、トレンドに変化がある可能性がありますが、そこまではいっていなかったのです。

■うろたえて売却してはならない

では、52週移動平均線を突き抜けて、大きく下がる可能性が高くなった場合にはどうすればいいでしょうか。

新NISAは基本的には積立投資で老後に備えるためのツールです。それを前提にすると、仮に52週移動平均線にヒットしたとしても、うろたえて積み立てをストップしたり、売却したり、大きな行動を起こすべきではありません。

そもそも積立投資は、時間分散によってリスクを分散した投資法です。時間分散を活用した場合にどんな投資効果が得られるかを見てみましょう。

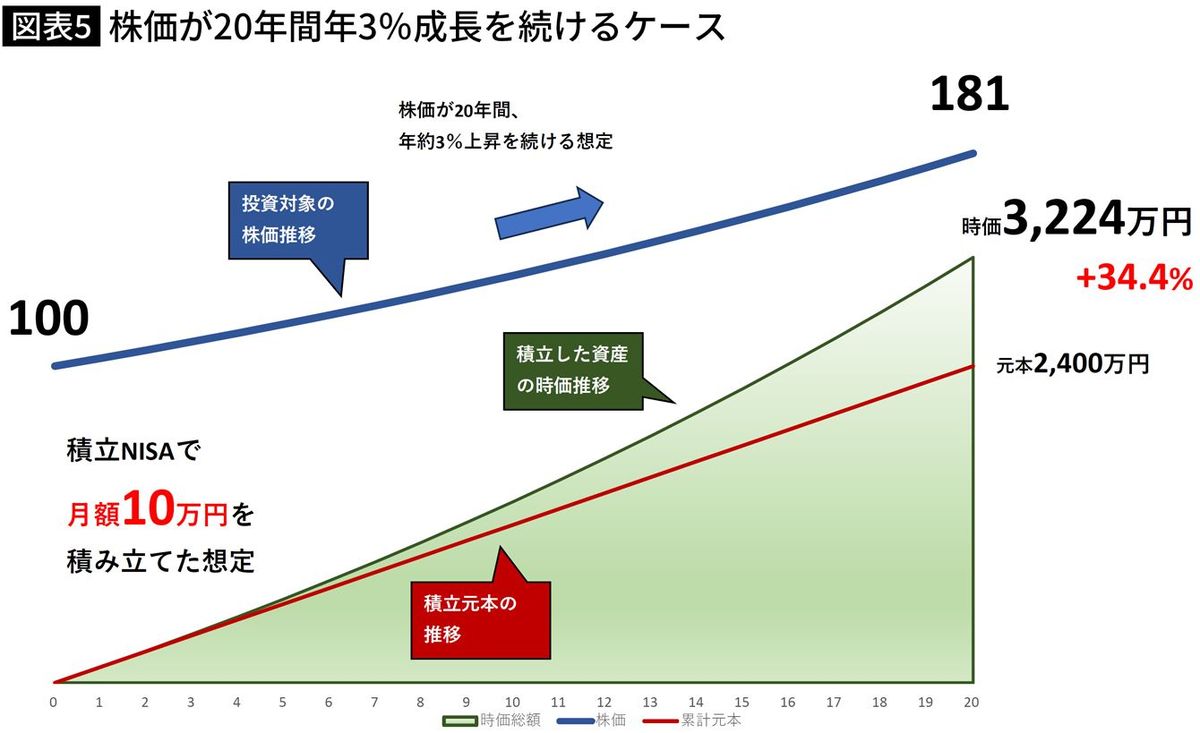

図表5~8は、パターン別に積立投資の効果をシミュレーションしたものです。

新NISAの積立投資枠に合わせて毎月10万円(年間120万円)を20年間積立投資したと仮定しました。

図表5は、株価が20年間、ゆるやかに上昇(年平均利回り3.0%)するパターン。青色が株価推移、茶色が投資元本の推移、緑色が資産残高の時価推移を示しています。

このパターンでは、20年後の資産残高の時価が3224万円となり、投資元本(2400万円)に対する増加率は+34.4%となります。

■「下がって元に戻る」だけでも利益が出る

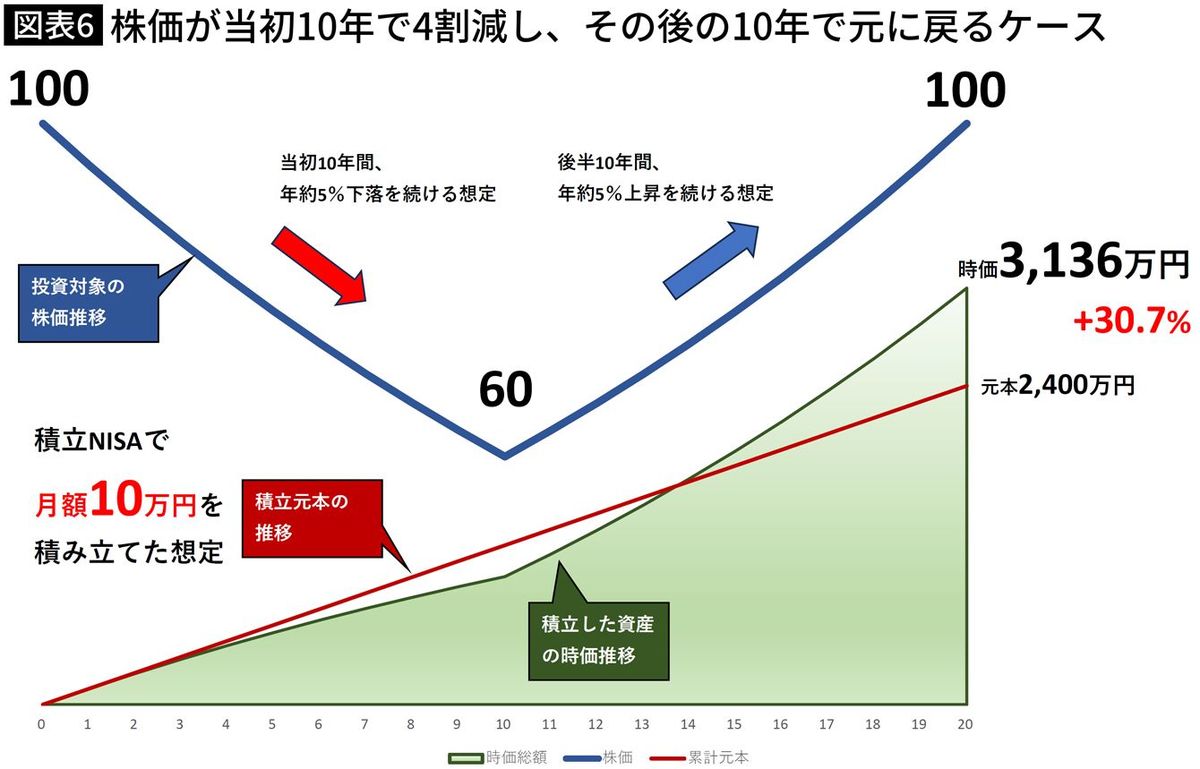

図表6は、20年間のうち前半の10年間は株価が年率5%ずつ下がり、その結果10年後には株価は元の6割まで下落した後、後半の10年間で回復軌道に乗って最終的に20年後には元の株価に戻る、というパターンです。

この場合、20年後の資産残高は3136万円で投資元本に対する増加率は+30.7%です。

株価は実際20年間ずっと低迷しているように見えますが、資産額は意外と大きく増えています。

これこそが、積立法(ドルコスト平均法)の強みを顕著に表しています。

もし、最初の日に一点集中で買っていた場合は、当然、元本は元に戻るだけでプラスマイナスゼロとなりますが、積立法で投資すると、当初下がるリスクがあっても、最終的に元に戻るようなケースはしっかりリターンが得られるのです。

■「投資したことを忘れる」くらいでいい

下落局面に遭遇しても、投資対象が長い目で見て元のレベルにしっかり戻って来られると確信できるなら、慌てて売却してしまうのは判断を誤っている、ということが分かると思います。

積立投資であれば、下落局面を味方につけることができるということです。

ただし、このケースのポイントは目の前でひたすら下げ続ける相場を前に、いずれ回復軌道に再び乗ると「確信」できるか、にかかっています。

ある意味、投資したこと自体を忘れてしまうぐらいのメンタリティがあれば、この投資法での果実は得やすいでしょう。

実際このような値動きをした事例として、まさに1989年の日本のバブル崩壊からの34年間の動きがこれにあたります。

日経平均株価は1989年12月に、バブル最高値3万9098円68銭をつけた後、2009年3月10日に最安値7054円98銭まで下落、そして2024年2月22日に3万9098円68銭と再び最高値を更新するまでの軌跡が、このパターンそのものでした。

ちなみにこの間、日経平均に対して積立投資を月10万円ずつ行っていた場合、約34年間の積立資産の時価は1億400万円、投資元本4000万円に対し+154%という非常に大きなリターンを得られたことになります。

■最後に苦戦するとリターンが目減りする

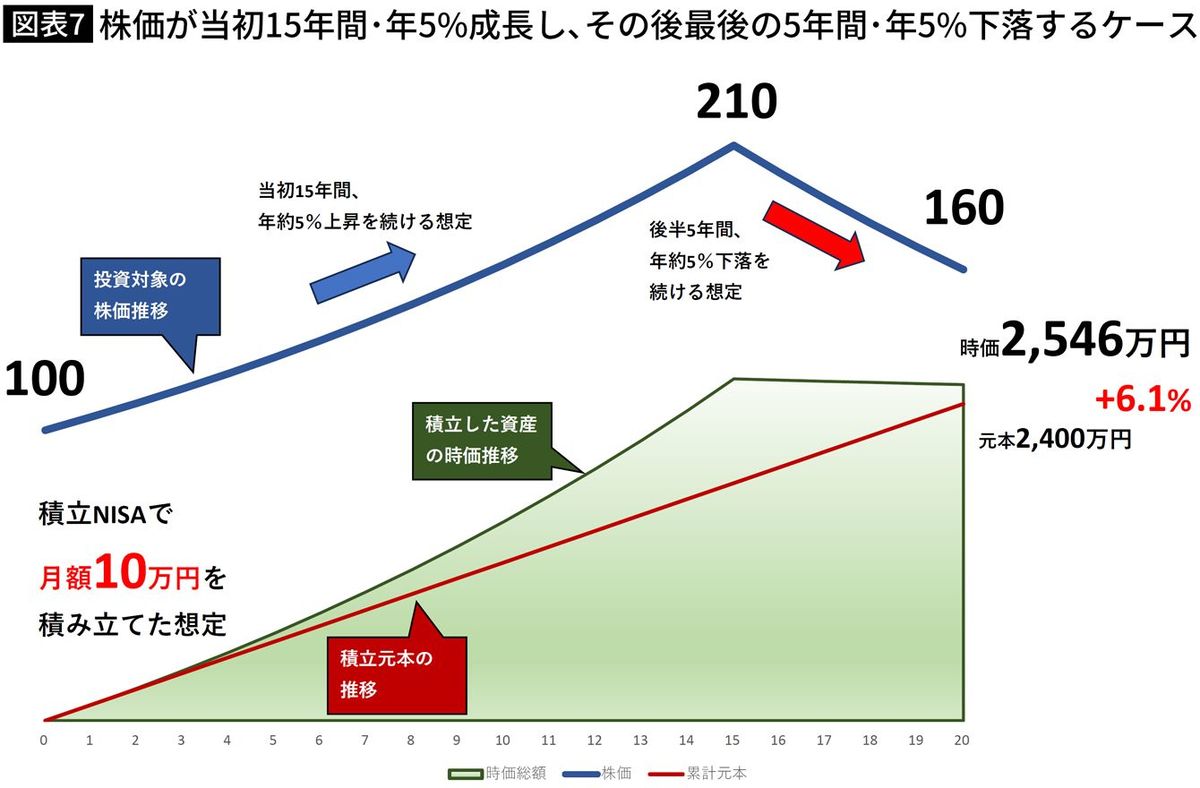

一方、図表7は、逆に当初の15年間は株価が年率5%で上昇したものの、最後の5年間は年率▲5%で下落したパターンです。

この場合、全体の株価は最終的に+60%(1.6倍)になっているにもかかわらず、積立資産の時価は+6.1%と非常に小さくなってしまいました。

これは積立投資の弱点といって良い部分で、当面好調でも最後苦戦すると、リターンが大きく目減りする傾向があります。

■途中で上下動してもしっかりリターンがある

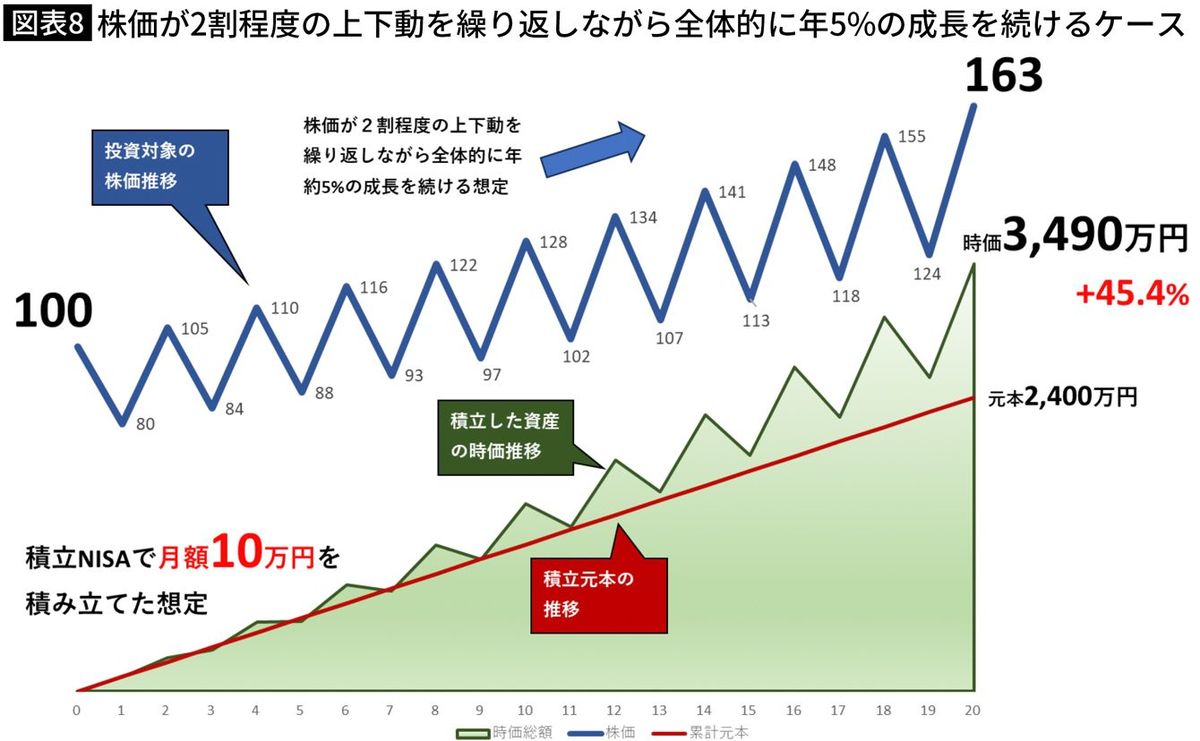

最後にご紹介したいのが、株価が上下を繰り返しながら全体としては、株価が右肩上がりで上昇するようなパターンです(図表8)。1年で約2割程度の下落をするようなアップダウンを伴いながら、全体として年5%の成長をしていく場合です。

このケースでは、20年後の資産残高は3490万円で投資元本に対する上昇率は+45.4%です。途中に上下動があってもしっかりリターンが得られています。

積立投資で資産を増やすには、投資対象が長期的に成長することが大前提となりますが、途中で株価が下がったとしても過度に心配をする必要はなく、一時的に株価が下がることでかえって投資成果が大きくなるのです。

たとえば、インドやベトナムなどの新興国はリスク高く、大きく株価が下がることもあります。しかし、「長期で見れば成長する」と考えるのであれば、積立投資で大きな成果を享受できる可能性が高いのです。

■米国株は過大に評価されている

ある程度上下動が大きく、かつ、中長期的には右肩上がりに上がっていくようなものに投資するのが、積立投資の場合は有効です。

そのようなパターンを描きそうなものにはどのようなものがあるでしょうか。

例えば、新NISAを利用して「オルカン」や「S&P500」に投資している人が多いと思いますが、米国市場はバブルともいわれています。確かに今の米国は実力よりも過大に評価されている可能性があり、修正されるとオルカンやS&P500は下がる可能性があります。

■「米国が三流国になる」は考えにくい

ただ「米国が没落して三流国になるか」と言えば、それは考えにくいでしょう。

たとえば、宇宙ビジネスがこれから大きな市場になる可能性がありますが、そのときに強いのは、やはり米国だと思います。AIも同じです。イノベーションを起こす力は、圧倒的に米国が強いのです。

その意味では、ナスダック市場に上場されている企業は、成長の可能性が高いものが多く含まれている可能性があります。

ナスダック市場に上場する時価総額上位100社(金融は除く)で構成する「ナスダック100」に組み入れられている企業の上位は、現在、アップル、マイクロソフト、メタ(フェイスブック)、アルファベット(グーグル)など、S&P500の顔ぶれとあまり変わりません。

しかし、全体を見渡すと大きな差があります。特に、構成銘柄企業の研究開発投資金額はS&P500の約2倍あり、また革新的特許の保有数でも圧倒的に多く、次世代を担う企業が数多く入ってくるのが特徴です。

■積み立て投資でも成果が大きくなる

今後長期的な視点で見た場合、新しいイノベーションを起こし、アップルやマイクロソフトに取って代わる新しいプレーヤーがナスダック100の顔になってくるはずです。ナスダック100は、主役が変わりながら右肩上がりで上昇していく可能性が高いでしょう。

その意味では、ナスダック100は、非常に振れ幅が大きい(リスクが高い)ながらも、全体として中長期の成長が期待できるという意味で、積み立て投資でも成果が大きくなる可能性があります。

私が新NISAで米国に投資するのであれば、S&P500ではなくナスダック100のような成長企業を選ぶでしょう。

■長期で見ればインド、ベトナム、中国も

同様にインドやベトナムなどグローバルサウスと呼ばれる国々も期待できます。

特にインドは今後の人口構成を見ても、リスクは高いながら右肩上がりの成長が見通せる数少ない国の一つだと考えられます。

あるいは、更にリスクテイクするのであれば、相当ハイリスクではあるものの、中国も中長期的な成長ポテンシャルを踏まえれば面白いかもしれません。数年から十年単位で低迷する恐れがありますが、いずれは足元の経済的不安定さを脱して再び成長軌道に乗り始める可能性もゼロではありません。

また、何と言っても注目なのは長年低迷してきた日本株です。これまで「ジャパン・パッシング」と言われ、日本を通り越して中国に投資されてきた資金が、台湾有事など地政学リスクのおかげもあって日本に回帰し始めています。

相対的にみても、日本株の割安さはグローバルに見て際立っており、相応の上下動を繰り返しながら中長期に成長する可能性は十分にあるでしょう。

■「一点集中投資」は絶対にご法度

ただし、ここで忘れてはいけないのは、これらは「積み立て投資」で時間を最大限分散して行うから良いのであって、「一点集中投資」は絶対にご法度です。積み立てをセットしたら放っておく、ぐらいのイメージでやるほうが成果が出やすいでしょう。

なお、放っておくといっても、完全に居眠り運転では致命的な事故は避けられません。想定を上回る極めて大きな出来事が起こった場合は、危険回避を行った方が良いでしょう。

例えば世界大戦が勃発したとか、アメリカで内戦が起こって国が2つに割れてしまったとか、富士山が噴火して東京に人が住めなくなったとか、そういったレベルのことが起こった時には、然るべき措置を取る方が良いと思います。

■予算が少ない人は「ローリスク・ローリターン」から

新NISAには積立投資枠だけでなく、成長投資枠もあります。こちらは何に投資すればいいでしょうか。

ここでも、皆さんがフェラーリで命がけでぶっ飛ばしたいのか、それともファミリーカーで安全重視の無事故運転をしたいのかによって取るべき行動が異なってきます。

ハイリスク・ハイリターンにチャレンジしたい方でも、「一点集中」は避けるのが鉄則です。

中小型成長株の場合、必ず銘柄分散を行いましょう。理想は20銘柄から25銘柄程度に分散したいのですが、予算に限りがある場合、最低10銘柄くらいに分散して投資しましょう。

もし、予算上2、3銘柄しか買えない場合は、ハイリスク型の個別株への投資は時期尚早と考え、ローリスク・ローリターンの投資から始めましょう。

しっかり銘柄を分散させたポートフォリオを組むことで、下落時の耐性もある程度つけることができます。

ここで重要なのは、相場全体の振れ幅は通常のことですから慌てる必要はありません。ただし、ハイリスク・ハイリターンの場合は上下の波が結構高くなりますから、その揺れに耐える自信がない人は、やはりハイリスク・ハイリターンは時期尚早でしょう。

■ハイリスク投資は相当なテクニックと集中力が必要

個別企業の事情で大きく下落する場合は、即断即決が必要になってきます。特に業績トレンドが大きく変化する場合や、好業績が発表されているのにストップ安するようなケースは注意が必要です。

中小型成長株は取引量自体が少ないため、一部の投資家の動きが株価に大きく影響することがあります。そのようなトレンド変化がある場合は早めに売却する等の判断が必要となってきます。

このようにみると、とても日々そのようなフォローをするのは難しい、と思う方が多いはずです。やはり、スーパーカーを超高速で走らせるような運転は、相当なテクニックと集中力が不可欠です。

■「低PBR株」「高配当株」はまだまだ狙い目

したがって、私のお薦めはファミリーカーで法定速度を守りながら、事故を起こさない安全運転型の投資です。

2024年5月現在、どんな銘柄が「安全運転」に適しているでしょうか。

例えば、昨年来「低PBR株」が注目されていますが、まだまだ出遅れている銘柄が散見されます。

また、「高配当株」は、新NISAの節税効果を最大限利用するという意味でも適していると思われます。

こうしたテーマに沿った銘柄から、比較的時価総額が大きい銘柄(時価総額が5000億円以上)で、かつ財務内容が良好な会社の株を選ぶと、「安全運転」につながるでしょう。

■「自己資本比率」で安定性がわかる

PBRとは「株価が1株当たり純資産の何倍か」を見る指標です。「株価÷1株当たり純資産=PBR(倍)」で計算します。

PBRが1倍以下とは、企業の資産価値より株価のほうが安いことを意味します。

高配当株とは、文字通り高い配当を安定的に出してくれる銘柄です。本稿執筆時点(5月18日現在)の市場平均は2.3%のため、これを上回る水準が目安となるでしょう。

財務について判断する最も簡単な方法は、自己資本比率を見ることです。

自己資本比率が30%以上であれば、おおむね安定性は高いとみて良いでしょう。これらの銘柄は、例えば四季報オンライン等のスクリーニング機能を使えば、容易にリストアップすることができます。

原稿執筆時点(5月18日)でスクリーニングを実施すると、例えば王子HLD(3861)、JFEHLD(5411)、本田技研工業(7267)、INPEX(1605)、旭化成(3407)などの銘柄が上位に出てきます。

■想定と異なる変化があった場合は「撤退」

なお、仮に大型株であったとしても、中小型株同様業績が大きく変化したり、株価が急落した場合、その原因について注視しておく方が良いでしょう。

業績や財務内容に、当初の想定と異なる変化が生じた場合は、いつでも撤退できるよう心の準備をしておく方が無難です。

その意味では、成長投資枠をうまく使うには、ハイリスク・ハイリターンでもローリスク・ローリターンでも、ある程度ご自身で『会社四季報』や決算発表等を見て、判断ができるようになっておくことが必要です。

その自信がまだないという場合は、「積立投資枠」でなるべく安全に投資する方が、成果が得やすいと思います。

■ポーカーの必勝法「バンクロールマネジメント」

もう1つ下落局面で覚えておくと役立つのが、ポーカーの必勝法です。

ポーカーについては私自身はそれほど詳しくないのですが、3月まで私が所属する「複眼経済塾」に在籍していたエミン・ユルマズから教わりました。

その必勝法とは「バンクロールマネジメント」のことです。

ポーカーではチップを賭けますが、手持ちのチップがなくなれば負けです。ですから、チップがなくならないよう、賭けるチップの額を一定額以下にマネージメントすることで、勝つ確率を高められるのです。

しかもポーカーは、途中で勝負を降りることができます。なので、自分に不利だと思ったら勝負をしないことも非常に大事です。

■危ないと思ったら「休むも相場」

相場の世界にも「休むも相場」という格言があります。

コロナショックが起きたように、昨今の世界情勢はいつ何が起きるか分かりません。戦争、大地震、噴火などが起きて、大きな影響を受けそうな場合には、時には撤退の判断も必要になります。

積立投資であれば、前述のように長期の成長シナリオが崩れない限り、リスクは分散されていますので大丈夫です。

ただ、世の中の状況を見て何かご自身で引っかかること、気になることがあるなら、いったん投資を休んでみるのもバンクロールマネジメントの観点からは正解と言えるでしょう。

----------

複眼経済塾取締役シニアESGアナリスト

Second Baptist Middle School卒(米国)、渋谷教育学園幕張高校卒、成蹊大学経済学部経済学科卒。明治生命、グッドバンカー(日本初のESG専門投資顧問)、野村證券を経て、サステイナブル・インベスターを2006年に起業、代表取締役社長就任(現任)。2016年より複眼経済塾株式会社取締役シニアESGアナリスト兼事務局長。琉球大学講師(2007)、清泉女子大学講師(2019~)。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。

----------

(複眼経済塾取締役シニアESGアナリスト 瀧澤 信)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

直近1年で30%増! 話題のナスダック100に新NISAで投資する魅力とは? S&P500との違いも解説

Finasee / 2024年7月8日 19時0分

-

株式投資で最もやってはいけないことの1つとは?

MONEYPLUS / 2024年7月3日 7時30分

-

1カ月で約7万円増!まつのすけのポイント投資&投資信託だけで、目指せ100万円!

トウシル / 2024年7月3日 7時30分

-

新NISAは「ほったらかし」が鉄則だが…積立投資で「年1回だけ絶対にやったほうがいいこと」

プレジデントオンライン / 2024年6月26日 9時15分

-

投資成績を大きく左右する本番がある!株式投資でベストパフォーマンスを出す方法

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月25日 11時0分

ランキング

-

1セルフレジで客が減る? 欧米で「セルフレジ撤去」の動き、日本はどう捉えるべきか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月18日 8時10分

-

2マクドナルドが「ストローなしで飲めるフタ」試行 紙ストローの行方は...?広報「未定でございます」

J-CASTニュース / 2024年7月17日 12時55分

-

3「レイバン」メーカー、人気ブランド「シュプリーム」を15億ドルで買収

ロイター / 2024年7月18日 8時34分

-

4東証、一時1000円近く下落 円高進行で輸出関連に売り

共同通信 / 2024年7月18日 11時58分

-

5永谷園、MBO成立=今秋にも上場廃止

時事通信 / 2024年7月17日 20時36分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください