売上が4分の1に急落した「クーリッシュ」はなぜV字回復したか…消費者に訴えた"味"ではない意外な要素

プレジデントオンライン / 2024年5月31日 10時15分

■20年以上の歴史を持つ「クーリッシュ」

口栓付きチアパック容器に入ったアイスのロッテ「クーリッシュ」は、棒・カップ・モナカのいずれとも異なるオンリーワンの「飲むアイス」だ。ロッテは国内アイス市場で17.6%(2022年度)のトップシェアをつかんでいる(※1)。その中でも主力ブランドの1つである「クーリッシュ」は、2003年の発売開始以来、20年以上にわたってアイス売り場で異彩を放ち続ける人気商品だ。

ロッテは、「ユーザーオリエンテッド(お客様第一)」「オリジナリティ(独創性)」「クオリティ(最上の品質)」の3つの価値を企業理念に掲げている。このうち、オリジナリティは、同社が競合他社よりも遅い1948年創業だったからこそ、独創性がなければ競争に勝てない、と重視し続けている指針だ(※2)。

■イノベーションに必要な3つの要素

独創性にあふれた「イノベーション(新しい価値)」を生み出すことで、ロッテは成長を遂げてきた。お餅とアイスを掛け合わせて独自の食感を実現した「雪見だいふく」、キシリトールを配合することで歯の健康を保つ「キシリトールガム」、そしてアイスとペットボトルの発想を掛け合わせた「クーリッシュ」などのイノベーションを、同社では「ロッテノベーション」と呼んでいる(※3)。

イノベーションについて考えるとき、技術やアイデアの「作る」要素ばかりが注目されやすいが、「作る」がイノベーションのゴールではない。イノベーションは、まず作り、次に広めて、そして飽きさせない、という3つの要素が重要となる。「作る」「広める」「飽きさせない」、この3要素を実現することで初めてイノベーションとして社会に定着できるようになる。ここでは、「アイスのイノベーション」であるクーリッシュについて、3要素それぞれにおける成功の背景に迫ってみよう。

■ライバルたちの長所を盛り込んだ「最高のアイス」として開発

「作る」

1980年代からペットボトルが普及して「いつでもドリンクを飲みたい分だけ飲める」ようになり、1990年代には24時間営業のコンビニのチルドデザートが人気を呼んで「いつでも冷たいデザートが食べられる」ようになった。こうしたライバルたちに押されて、2000年頃はアイス市場が低迷していた時期だった(※4)。

苦境打開に向けて、ロッテは、これまでにない斬新なアイスの企画を目指した。アイスというカテゴリーにとらわれず、競合カテゴリーについて丹念な分析を進めた。持ち運びやすく、瞬間的なクールダウンができるペットボトル飲料の長所。保存性に優れたゼリー飲料の長所。口直しができるガムの長所。ライバルたちの長所をすべて盛り込んだ「最高のアイス」として企画されたのが、クーリッシュである(※5、7)。

クーリッシュを開発するにあたって、当時、アメリカで流行っていたスムージーをヒントに、シャリシャリ感のある「飲むアイス」の開発に挑んだ。そのために、1999年に発売した自社商品「爽」の特徴である、微細氷でシャリシャリ感が楽しめる食感をさらに発展させることになった(※6)。

■発売時は出荷制限がかかるほどの人気に

携帯性と保存性に優れる点から、業界で初めて採用したパウチ容器に適したアイスとなるために、微細氷の製造技術の進化に取り組んだ。微細氷の形・大きさやアイスの原料の配合比率を調整し、アイスミックスの中に微細氷と空気を含ませることで、冷凍庫から出して数分で飲めるようになり、ちょうどよく喉に流れ込む滑らかさ・喉ごし・味わいの実現にこだわり抜いた。この微細氷の製造技術や、微細氷がほぐれやすくなる技術は特許が取得されており、他社にはマネできない技術力によって商品が開発された(※4、6)。

-15℃前後に凍らせて食べる一般的な硬いアイス、-5℃前後で食べる柔らかいソフトクリーム。その中間の-8℃前後の「シェイク」状態で冷たく飲めるアイスとして、3年がかりでクーリッシュは商品化された(※5、8)。

2003年6月から首都圏限定で発売が開始されたクーリッシュは、斬新な「飲めるアイス」として予想を上回る売れ行きとなり、生産が追い付かずに出荷制限がかかるほどの人気を博した。この反響を受け、2004年には全国販売がスタートし、大ヒットを記録した。同年には「世界ヒット商品コンクール」でアジアの食品として初めて最高賞に輝き、最高のスタートダッシュを実現した(※4、5、6、7)。

■2008年には2004年の1/4まで売上が落ち込んだ

「広める」

こうして「アイスのイノベーション」として作られたクーリッシュだったが、斬新さへの注目は長続きせず、2005年から売上を低下させていき、2008年には、2004年の売上の1/4まで落ち込んでしまった(※5)。

一般に、イノベーションは、その斬新さや面白さを強調することで、「新しモノ好き」の人たちから歓迎されやすい。一方、保守的で慎重な一般層からは、すぐには受け入れられにくい。そして、「新しモノ好き」の人たちの興味は、また別の新商品へと移っていきやすいものだ。だから、一時的な話題性で終わらせずに、作ったイノベーションを一般層まで広めるためには、使いやすさや便利さをアピールするマーケティングに軌道修正していくことが重要になる。

初期のクーリッシュは、消費者から使いにくさが指摘されていた。「パウチ容器を手で揉みながら飲もうとしても、冷たすぎて持ちにくい」「アイスを飲もうとしても、飲み口からアイスが出てきにくい」といった声が聞かれた。そこで、パッケージの内側を断熱性の高い素材に変更して、手で持った時の冷たさが和らぐように改良した。また、ストロー部分を短くして、飲み口の口径を8.5ミリから10ミリに拡張するなど、飲みやすさの向上にも取り組んだ。商品全体でも、高さを8ミリ伸ばし、厚みを10ミリ薄くして、形状をスリムにすることで、片手で持ちやすいよう改良を加えた(※6、7、9)。

■「ながら食べ」の便利さをアピールするCMを展開

こうした使いやすさを向上させる商品改良に加えて、広告でのアピールポイントについても変更に踏み切った。クーリッシュを食べた消費者のクチコミを調査したところ、作業や移動をしながら食べやすいという「ながら食べ」への評価が特に高かった。これを受けて、それまではアイスの味を強調していたテレビCMを、「ながら食べ」の便利さをアピールするものに変更した。その結果、使いやすさや便利さが一般層に伝わっていき、2009年からクーリッシュの売上はV字回復することに成功した(※10)。

その後、また少し頭打ち感が出てきた2014年頃には、1年かけて議論を重ね、さらなる軌道修正に取り組んだ。この頃、クーリッシュは、社会人が一息つくときのリラックス商品として位置付けられ、20代男性がメインターゲットに想定されていた。しかし、消費者の声を調査してみると、リラックスよりも、クールダウンやリフレッシュのニーズの方が大きく、販売構成比では男女や年齢に大きな偏りが出ていなかった。この想定と現実のずれを解消するために、性別や年齢を絞りすぎず、幅広いターゲットに向けたフレーバー開発やCM作りに変更したところ、2016年から売上を再成長させることができた(※5)。

■季節ごとに微細氷のサイズを変えている

「飽きさせない」

こうしてクーリッシュは「アイスのイノベーション」として普及した。ただ、定番の人気商品になってからも、なかなか油断はできない。毎年、無数の新商品が発売されて人気を脅(おびや)かしてくるし、消費者の好みやニーズも変化と多様化を続けるからだ。イノベーションとして定着し続けるためには、「消費者を飽きさせない取り組み」を重ねていくことが求められる。

クーリッシュは、バニラ、ベルギーチョコレート、カルピスの3商品をレギュラー展開しており、これらの味の改良に取り組み続けている。その取り組みの1つが、季節ごとの味の変化だ。春・秋と比べて、夏に製造する商品では、微細氷のサイズを大きくして、食感やクールダウンを強めに感じる味に変えている。逆に、冬の場合は、微細氷を小さくすることで、より滑らかで濃いめの味わいが楽しめるようになっている。季節ごとのニーズに合わせてアイスの原材料の配合を変え、季節ならではの味を楽しめる工夫を凝らしている(※11)。

■「飲むアイス」としてのターゲットやシーンを拡大

レギュラー展開の中で1番人気のバニラは、特にこだわって、アイスを飲むときに甘さよりも先にバニラの香りが感じられるように、試作を重ねて改良した商品だ。「改良後の方が圧倒的に美味しい」という評価を獲得するまで、消費者テストを3回行い、1年以上かけて改良に挑んだという(※5)。

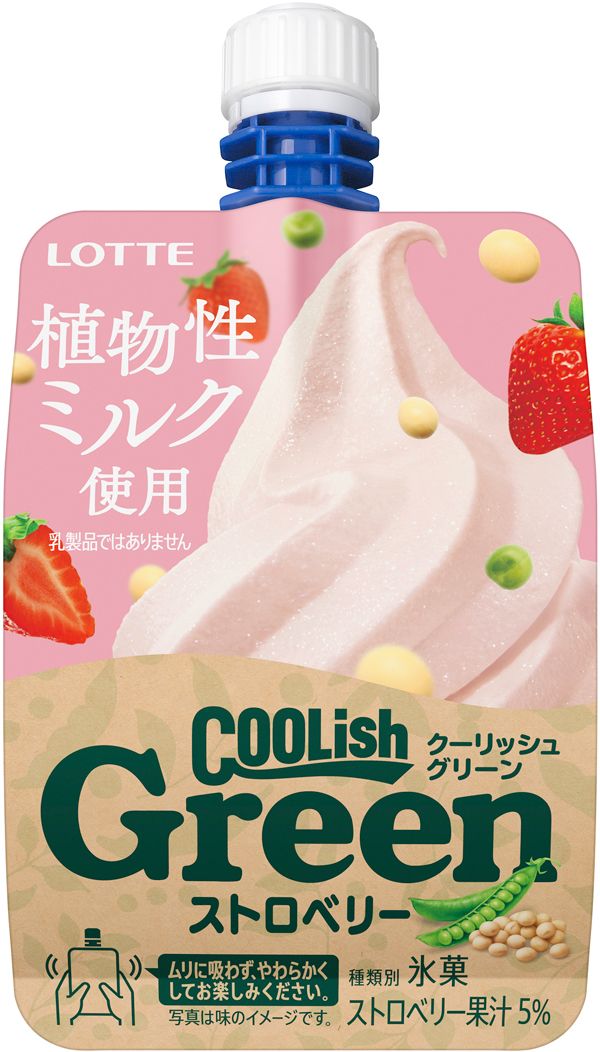

消費者に新しい刺激を提案する、期間限定フレーバーも積極展開されている。これまでに、「とろけるマンゴー」「メロンソーダフロート」「白桃」などの人気フレーバーをはじめ、約80種類にも及ぶフレーバーが商品化された(※6、7)。アレルギーを気にせずに飲めるよう、乳製品不使用で、豆乳とえんどう豆由来の植物性ミルクを使い、隠し味の醤油で旨味を高めた「グリーン」シリーズも好評だ。

クーリッシュの利用シーンを拡大させる提案も進められている。子どもがこぼさず、汚さずに食べやすいアイスとしてアピールするCMやSNSを展開したり、夜のご褒美アイスとしての「デザート」やアルコール入りで大人向けの「フローズンサワー」を期間・販売箇所限定で展開したりするなど、飲むアイスとしてのターゲットやシーンの幅を広げる施策が重ねられている(※4、8、12)。

■3つのプロセスで異なるマーケティング施策を行ってきた

商品提案だけでなく、プロモーションを通じた情報提案も重要だ。クーリッシュの宣伝では、テレビCMをはじめとしたマス広告が重視されてきたが、その情報発信が若年層に十分に届いていないという調査結果を受けて、Xでは「青春」や「面白系」、Instagramでは女性向けの企画など、ブランドSNSアカウントを通じたコミュニケーションを活発化させている。クーリッシュを素材として自由な創造力を発揮してもらう形で、SNSのクリエイターやインフルエンサーとのコラボレーションの活用も数多く行われている(※13)。

このように、クーリッシュが「アイスのイノベーション」になるまでの道のりには、「作る」「広める」「飽きさせない」の3つのプロセスがあり、それぞれに異なるマーケティングを実行することで成功が導かれてきた。イノベーションは画期的な「作る」を実現するだけでは成功に至らない、という教訓を教えてくれる好事例といえるだろう。

【参考文献】

※1 ロッテ「業績」を参照。

※2 消費者関連専門家会議「消費者志向トップインタビュー 第24回 株式会社ロッテ 代表取締役社長執行役員 牛膓栄一氏(2023.3.15公開)」を参照。

※3 ロッテ「ロッテノベーションの歩み」を参照。

※4 アスキーグルメ「クーリッシュの常識を超えた進化系『クーリッシュデザート』が登場! なにがスゴイのか聞いてきた」を参照。

※5 ロッテ「渡辺真理さんが聞く 商品開発ここだけの話 飲むアイス『クーリッシュ』のおいしさの秘密」を参照。

※6 bizSPA!フレッシュ「当初は『売れない』と酷評。ロッテのクーリッシュ、唯一無二な存在感の秘密」を参照。

※7 ITmediaビジネスONLINE「V字回復しつつある『クーリッシュ』のフレーバー展開が面白い」を参照。

※8 おとなの週末Web「クーリッシュブランド初のアルコール製品『クーリッシュ フローズンサワー』誕生 開発秘話を担当者に訊いてみた」を参照。

※9 ロッテ「パッケージLABO」を参照。

※10 日経XTECH「企業と顧客に横たわる溝」を参照。

※11 大人んサー「ロッテ『クーリッシュ』、季節によって味が違うのは本当? “真偽”を直撃」を参照。

※12 食品産業新聞社ニュースWEB「アイス『クーリッシュ』落ち込み挽回へ、“ほぐれやすく”改良、瞬間的クールダウンをアピール/ロッテ」を参照。

※13 DIGIDAY「ロッテのクーリッシュ、いまだからSNSで『密』につながる:壊滅的なリアル施策の代替に」、テテマーチ「事例紹介 株式会社ロッテ/クーリッシュ」を参照。

----------

高千穂大学商学部教授

専門はマーケティング戦略、消費者行動、イノベーション。産学官連携活動、企業団体支援、企業との共同研究および企業研修などのマーケティングとイノベーションに関わる幅広い活動に従事。主な著書に『 マーケティングの鬼100則』(ASUKA BUSINESS)、『 分不相応のすすめ 詰んだ社会で生きるためのマーケティング思考』(CROSS-POT)などがある。

----------

(高千穂大学商学部教授 永井 竜之介)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【2024年7月】新発売! セブンイレブンの注目新作スイーツ5選

マイナビニュース / 2024年7月16日 10時48分

-

ロッテ、飲むアイス「クーリッシュ」 メロンソーダフロート味6度目の登場

J-CASTトレンド / 2024年7月15日 18時0分

-

ロッテ太っ腹、夏の12戦で「クーリッシュ」先着1万名にプレゼント 7/21はメロンソーダフロート味

THE ANSWER / 2024年7月1日 18時55分

-

〝巨大クーリッシュ〟と泊まれちゃう!? コラボ客室が錦糸町に爆誕、10種飲み比べもできて夢がありすぎる

Jタウンネット / 2024年7月1日 8時0分

-

「また食べれるの嬉しい」ロッテ、好評の「爽 Wラムネ」今年も発売 「またこれ買わないと」SNSで反響

J-CASTニュース / 2024年6月27日 7時40分

ランキング

-

1セルフレジで客が減る? 欧米で「セルフレジ撤去」の動き、日本はどう捉えるべきか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月18日 8時10分

-

2「レイバン」メーカー、人気ブランド「シュプリーム」を15億ドルで買収

ロイター / 2024年7月18日 8時34分

-

3東証、一時1000円近く下落 円高進行で輸出関連に売り

共同通信 / 2024年7月18日 11時58分

-

4申請を忘れると年金200万円の損…荻原博子「もらえるものはとことんもらう」ための賢者の知恵

プレジデントオンライン / 2024年7月17日 8時15分

-

5電話番号案内104終了へ NTT東西、利用者激減で

共同通信 / 2024年7月18日 21時35分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください