海水と同塩濃度のカップ麺の味が丸い理由…スティック砂糖約16本分のペット飲料がすっきりゴクゴクの謎

プレジデントオンライン / 2024年6月18日 16時15分

■世界が警戒する「超加工食品」とは

多忙な毎日を送る方々は、すぐに食べられる便利な食品をスーパーやコンビニで買って食事を済ますことも多いでしょう。その食品の中には、たいてい多量の食品添加物が使用されていますが、ほとんどの人は何が入っているか、何が原料なのかということは気にしていないと思います。

しっかり審査され、安全性が認められたものだけが使われていると思われがちな食品添加物ですが、既存の添加物、特に天然添加物に関しては、使用に関するルールが業界の自主基準に委ねられているものもあります。そのためすべての添加物に対して、十分な安全性評価が行われているというわけではないのです。

これまでの添加物の歴史を振り返ってみると、国が安全だと認可するも、研究が進むか被害が発生して禁止になる……ということが繰り返されています。いまは食べても問題はないとされているものが100%安全だとは限りません。

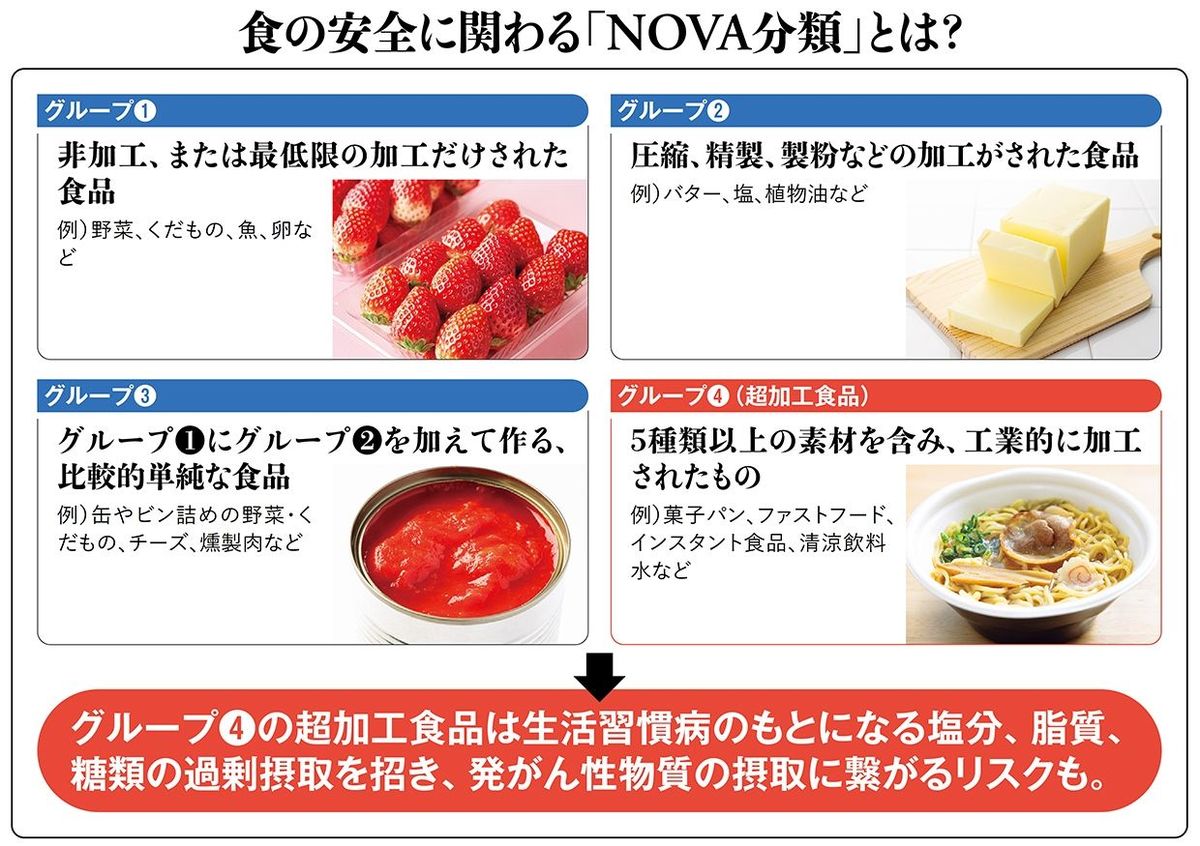

世界的には多量の食品添加物が入った食品を「超加工食品」と呼びますが、現在、この超加工食品が世界中で警戒され始めています。2009年にサンパウロ大学の研究者らによって提唱された「NOVA分類」におけるグループ4に該当するのが超加工食品で、5種類以上の素材を使って工業的に生成されたものを指します。該当するのは、ほとんどのファストフードやインスタント食品、コンビニやスーパーの弁当や総菜、スナック菓子、清涼飲料水などです。これらは安価で手に入りやすく、すぐに食べることができるため、忙しい現代人の生活にマッチしています。

18年にパリ13大学のティボー・フィオレット氏らが発表した論文『超加工食品の消費とがんリスク』によって、「超加工食品」という言葉は注目を集めるようになりました。論文の内容は約10万人の成人を対象に、8年間NOVA分類を用いて食事の追跡調査をしたものです。

その結果は、食事中の超加工食品の摂取割合が10%増えると全身がんのリスクが12%、乳がんのリスクが11%上昇したという驚くべきものでした。この翌年に発表された別のグループによる論文では、45歳以上で超加工食品を多く摂取している人の死亡リスクは、そうでない人と比べて14%も上昇したという結果も示されています。それでは、超加工食品の何がこれほどまでに人間の健康を損なうのでしょうか。

答えは2つあります。食品添加物そのものが人体に与える影響と、食品添加物がもたらす塩分・油分・糖分の過剰摂取です。私は、加工食品の味と構造を作る3つの物質を「黄金トリオ」と呼んでいますが、この黄金トリオが健康を損なう原因のひとつだと考えています。その3つが「食塩(精製塩)」「うま味調味料(グルタミン酸ナトリウム、5’‐リボヌクレオチドナトリウムなど)」「たんぱく加水分解物(動物性・植物性どちらも)」です。

この3種を添加すれば、食品は濃厚な味になりますが、風味や香りがないので、なんの味かはわかりません。そこで目的に応じて各種エキス類で風味を付けます。たとえば、この黄金トリオにかつおだしと粉末醤油、ネギを加えれば「お吸い物」ができますし、チキンエキス、香辛料やネギ、白ゴマを加えれば「ラーメンスープ」が完成します。基本的に超加工食品にはこの3つが入っていますので、この「黄金トリオ」を軸に解説していきます。

まず「食塩」ですが、塩自体は人体に必要なミネラルです。しかし、塩分の取りすぎは高血圧を招き、生活習慣病のもととなります。厚生労働省は健康な成人の一日の食塩摂取量を、男性は7.5g未満、女性は6.5g未満と目標値を定めています。ですが、普通サイズのカップ麺を1つ食べるだけで約5〜8gの塩分を摂ることになり、一食でほぼ目標値に達します。

実は、カップ麺のスープにおける塩分濃度は海水と同程度の2〜3%になる商品もあるのです。海水は塩分濃度が約3%で、塩辛くてとても飲めたものではありませんが、カップ麺はあまり塩辛いとは感じませんよね? これには添加物の力が関係しており、塩辛いスープに添加物やエキス類を入れると3%の塩分が2%ぐらいにしか感じないようになります。

これを実際の塩分「絶対塩度」に対して「舌感塩度」といいます。添加物を加えることで角が取れて、マイルドな味わいに感じるのです。

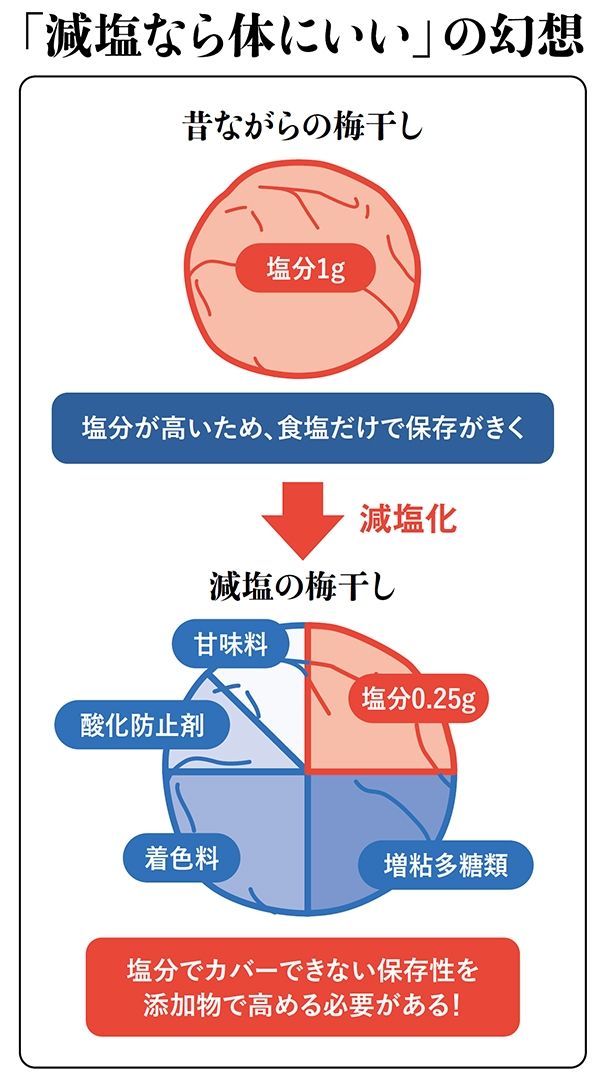

それでは、生活習慣病のリスクを避けるためには「減塩」と書かれた商品を買えばいいのでしょうか? 残念ながら、そうではありません。伝統的な製法で作られた梅干しや塩鮭が塩辛く感じるのは、食品添加物が入っていないので当然のことです。こうした伝統的な製法で作られた食品は塩分が高いためにたくさんの量を食べることができないのですが、「減塩」と書かれた食品は大量の食品添加物を投入することで塩の役割を補っているため、一度の食事でたくさん食べてしまうおそれがあります。それだけではなく、減塩化されることで添加物を大量に摂取してしまうリスクもあります。

たとえば「減塩梅干し」の食品成分表を見てみると、「アルコール」「調味料(アミノ酸など)」「pH調整剤」「ステビア」「サッカリン」「酸化防止剤」「増粘多糖類」……など、塩と梅だけで作られた梅干しと比べれば驚くほど多くの食品添加物が入っていることがわかります。健康のために減塩食品を買っていても、実は大量の食品添加物を摂取してしまうことがあり、その中には後述するようなリスクのある添加物も多くあるのです。

■「無添加食品」は無添加ではない

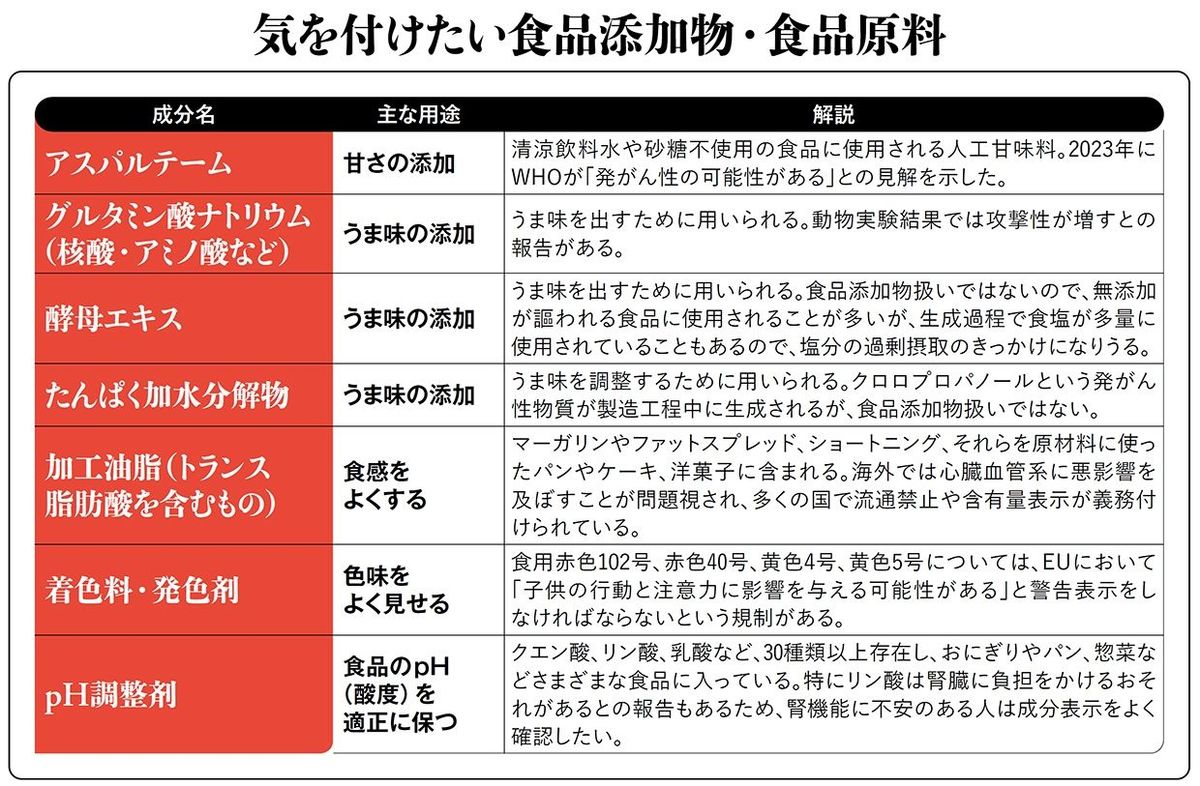

次に紹介するのは「うま味調味料」です。これらの多くは核酸とアミノ酸のナトリウム化合物です。代表的な「グルタミン酸ナトリウム」はサトウキビから作られる廃糖蜜の中で、遺伝子を組み換えられたバクテリアを培養してグルタミン酸を生産します。これを苛性ソーダで中和し、グルタミン酸ナトリウムにします。化学調味料という名称は公的にはなくなりましたが、遺伝子組み換え技術を用いることから、私はあえて化学調味料と呼んでいます。

アミノ酸や核酸などの化学調味料は食品にうま味を足したり、味をマイルドにするために用いられます。そのため、多くのアミノ酸が使われていると舌が鈍感になり、塩分の過剰摂取を招きやすくなります。

また、「天然」や「無添加」と書かれている食品にも、多くの化学調味料が使われていることがあります。一部の素材が天然由来であるというだけで、裏面を見ると「酵母エキス」や「たんぱく加水分解物」が添加されているケースもあります。酵母エキスもバイオテクノロジーによって作られる化学調味料のひとつなのですが、こちらは食品衛生法上の分類では「食品」扱いなので、無添加と謳うことができます。22年3月に消費者庁が発表した『食品添加物の不使用表示に関するガイドライン』ではこのような誤解を招く「無添加」の表示について自粛を求める方向性が示されました。

黄金トリオのラストは、「たんぱく加水分解物」です。植物性も動物性もどちらもたんぱく質を塩酸で加水分解し、苛性ソーダで中和されて作られます。たんぱく質を分解するとさまざまなアミノ酸になるので、これもうま味を出すためにさまざまな食品に利用されます。ラーメンの豚骨スープやチキンコンソメの素など各種だしやスープの素、米菓などのスナック菓子などの裏面によく書かれています。

しかし、生成過程でクロロプロパノール類という物質が生成され、これには発がん性が認められています。国際的な許容摂取規格が設けられていますので、一般的に販売されている食品を摂取していても喫緊のリスクは少ないのですが、この時点で嫌悪する方も少なくないでしょう。

■ほかにも注意したい食品添加物

ほかにも注意してほしい食品添加物は存在します。代表的なのが精製加工油脂です。日本農林規格(JAS)では、マーガリンとショートニング、精製ラードの規格以外のすべての油脂を加工油脂と呼びますが、マーガリンなども含めパンや洋菓子、サンドイッチやクリームなどさまざまな食品に多量に使用されています。問題なのは、油脂の硬さを調整するために水素を添加するのですが、その際に心臓疾患のリスクがあるトランス脂肪酸が発生してしまうことです。

海外ではすでにトランス脂肪酸について多くの規定が存在します。WHOはトランス脂肪酸の摂取量を総摂取エネルギーの1%未満に抑えることを目標値として設定していますし、アメリカでは水素を添加した油脂は使用が原則禁止になりました。EUでは基準値が決められ、ほかにも多くの国でトランス脂肪酸の濃度の表示が義務付けられています。

このように、世界ではトランス脂肪酸に対する規制や警戒が強まっている一方で、日本ではトランス脂肪酸への規制はありません。しかし日本人にとっても先述のような加工油脂や、チョコレート、即席麺といったような油脂加工品は身近な存在ですから、トランス脂肪酸が入っているかどうか注意してみることをおすすめします。

最後に、糖分についてです。すでによく知られていることでもありますが、糖分の過剰摂取は体によくありません。糖尿病などの生活習慣病のリスクを高め、さまざまな病気の原因になります。砂糖の摂取量はWHOのガイドラインによると大人も子どもも1日あたり25gまでとされており、これはスティックシュガー約8本分に相当します。しかし、どこでも買える500mlペットボトルのジュースにはおよそ50gの糖分が含まれており、1本飲むだけで過剰摂取です。

海水をそのまま飲めないように、普通の水に砂糖50gを入れても、甘すぎて普通は飲めません。ですが、食品添加物のクエン酸と炭酸、香料と着色料を入れれば、すっきりとした甘さに感じてゴクゴク飲むことができます。舌の感覚が狂わされてしまうのです。清涼飲料水を買う際は、成分表示の炭水化物量をよく見て糖分の過剰摂取にならないように気をつけてください。

また、「砂糖不使用」という食品にも注意が必要です。ゼロシュガーの食品によく入っている人工甘味料のアスパルテームには、23年にWHOが発がん性の可能性があると発表しました。現在一般的に使用されている量では安全性に大きな懸念はないとされていますが、今後、研究が進むにつれて新しいリスクが判明するかもしれません。日頃手に取っている食品がどのようにできているのか、あらかじめ知ったうえで決めることが大切です。

本記事で言及したものと、それ以外にも気をつけていただきたい食品添加物については表にまとめました。食品を買う際には、成分表示を見て何が入っているか確認する癖をつけてほしいと思います。

■超加工食品とどう付き合うか?

とはいっても、今日から一切の超加工食品や添加物の摂取をやめようと決断しても、それは簡単なことではありません。そもそも、超加工食品は現代人のニーズに合わせて開発されました。便利に手早くご飯が食べたい、労力をかけずに健康的な食事がしたい、疲れて料理したくないけどお腹いっぱい安くご飯が食べたい……。これらの私たちの望みを叶えてくれるのが超加工食品です。忙しくてゆっくり調理している時間がない人にとって超加工食品はありがたい存在ですし、食べないよりはきちんと食事を摂るほうが絶対にいいです。

ただし、時間があるときには料理を自分で一から作って食べるなど、食品添加物から離れた食事をすることが、自分の健康寿命を延ばすことになると私は考えています。時間があるときは自分の食生活を顧みて、健康的で豊かな食事を心掛けてくださればうれしいです。

※本稿は、雑誌『プレジデント』(2024年6月14日号)の一部を再編集したものです。

----------

食品ジャーナリスト

1951年生まれ。著書『食品の裏側』は70万部のベストセラーに。2009年1月に『なにを食べたらいいの?』(新潮社)を上梓。

----------

(食品ジャーナリスト 安部 司 構成=小野正広 写真=iStock.com/Hakase_)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

宅配ピザを食べた~い!少しでも体脂肪化をふせぐ、意外すぎる食べ方

女子SPA! / 2024年6月27日 15時44分

-

油脂を使ったレディトゥイート (fatty-RTE) 食品の多用が健康リスクを高めることを日本で初めて明らかに--家庭外で作られた食品や料理はその質と不足栄養素の補完が鍵となる

Digital PR Platform / 2024年6月20日 14時5分

-

油脂を使ったレディトゥイート (fatty-RTE) 食品の多用が健康リスクを高めることを日本で初めて明らかに

PR TIMES / 2024年6月20日 11時0分

-

結局のところ、バターは体に悪いのか、悪くないのか? 半世紀以上の論争を経て振り出しに戻った「善悪二元論」のいきさつ

集英社オンライン / 2024年6月14日 17時0分

-

【医師監修】50代以降必見!「動脈硬化」を予防する食事法

ハルメク365 / 2024年6月6日 18時50分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください