韓国人勢力は確信犯で「ゲリラ戦略」をやっている…世界各地で100体以上の慰安婦像が乱立している根本原因

プレジデントオンライン / 2024年5月30日 6時15分

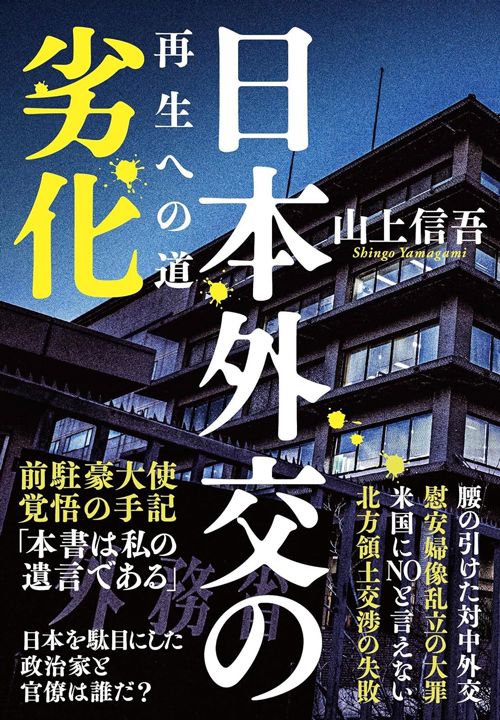

※本稿は、山上信吾『日本外交の劣化』(文藝春秋)の一部を再編集したものです。

■河野談話の「総じて」という文言が禍根を残した

ここまで問題を複雑化させたのは、メディア報道を受けて外交問題となった時の日本政府の対処のまずさによるところが大きい。

最たるものが、1993年8月に河野洋平内閣官房長官が発表した有名な河野談話だ。

その中には、「当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、その募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた」との文言が盛り込まれ、慰安婦であった女性への「心からのお詫びと反省」が表明された。

日本政府が保有していた文書を調べた結果、慰安婦の強制連行を裏付ける資料が見当たらなかったにもかかわらず、「総じて本人たちの意思に反して行われた」として「強制性」が認定されたのだ。こうした対応は、強制性の認定と謝罪を求めてきた韓国側の立場を踏まえ、政治的判断として盛り込まれたと評されてきた。

これらの文言のうち、「総じて」という曖昧模糊とした文言が将来に禍根を残したことは間違いない。その後、外交現場でこの問題を議論する際にも、慰安婦問題で日本を糾弾しようとする相手に何か反論しようものなら、相手方から、「日本政府を代表する立場にある官房長官が強制性を認めて謝ったではないか? その談話を否定するのか!」という反撃に遭ってきたことをよく覚えている。

■「戦後処理の例外」を自ら作り出してしまった日本政府

本来、このような事態が将来生じて紛糾することがないよう、1965年の請求権・経済協力協定で「完全かつ最終的に解決」という文言を苦労して盛り込んだはずだったのではないか。なのに、「女性の名誉と尊厳を深く傷つけるものであった」という錦の御旗を掲げられ、また、韓国政府からの声高な要求に折れて、「強制性」があったことを認め、法的には解決済みであっても道義的責任があるとして謝罪したのだ。さらに、より深刻なことは、問題が談話発出で済まなかったことだ。むしろ、その後、30年経った今でもこの問題が尾を引いている。誠に大きな禍根を残すこととなったのだ。

河野談話を受けた大きな節目が、1995年の戦後50年の機会だった。

慰安婦救済のための民間基金構想が前年から生まれ、ついにこの年に「女性のためのアジア平和国民基金」(略称・アジア女性基金)が設立されたのである。推進役を果たしたのは、社会党出身の当時の官房長官と外務省チャイナスクールの大立者だった内閣外政審議室長であったと見られている。

この基金こそは、法的つじつま合わせの産物だった。

すなわち、戦後処理の問題は法的に解決済みであるとの国家としての大原則を崩すわけにはいかない。そこで、法的整合性を確保するために、基金は国民からの募金による「民間基金」という形で決着させたのである。

■「道義的責任」を強調していることは明らか

しかしながら、随所にほころびが出てきた。もともと政府の協力としては、基金運営のための事務経費の支出が想定されていたが、やがて慰安婦に対する「医療・福祉事業」が政府拠出で行われるようになったのだ。換言すれば、純然たる民間募金ではなく、国家補償との混合のような形に変容させられていったのだ。

かつて条約局長を務め、日韓の厳しい条約交渉にも臨んできた故松永信雄元次官はこうしたアジア女性基金解決方式に懸念を隠さなかったと伝えられている。戦後処理の一環として、14年にも及んだ長く激しい交渉を経て合意に達し、未来に向かって法的安定性を確保したと考えていた当事者からすれば、当然すぎるほどの問題意識であったろう。

だが、外務省、そして日本政府幹部は、韓国との間で目の前の大きな懸案を解決することに汲々とし、国際世論の圧力に抗することは無理筋とあきらめ、解決を急いだのである。

「女性の尊厳を損なった人道犯罪」「法的責任は解決済みでも道義的責任はある」との言説は日本の責任を追及する側が唱え続けたお題目だったが、いつしか外務省の人間までそれを口にし出して、自らの対応を正当化する口実として使うようになった。例えば、「慰安婦問題に対する日本政府のこれまでの施策」と題する外務省ホームページに掲載されている資料を見ても、「道義的責任」を強調していることは明らかだ。

■「率先して謝罪し、範を垂れるべき」という理想主義

だが、いったん「道義的責任」を認めると際限がなくなることも確かだろう。

戦時中の行為についてこうした議論を持ち出せば、広島・長崎の原爆投下や東京大空襲はどうなるのかとの疑問を提起する日本人も出てこよう。

しかし、外務省にあっては、「植民地支配」「女性」「強制連行」「売春」というキーワードをちらつかされた途端に、頭を垂れて観念してしまい、粘り強く説明、反論していこうとの動きなど殆ど雲散霧消してしまったと言って過言ではない。むしろ、彼らの間でしばしば展開されてきた議論は、「道徳的高み(モラル・ハイグラウンド)に立つ」という発想だ。国際慣行を見れば、他の国はなかなか自国の行為について謝罪しようとしないが、平和憲法を掲げる日本のような国は率先して謝罪し、範を垂れるべきとの理想主義的考えであった。

このような理屈を同僚のそれぞれがどれだけ唱えようが、個人的考えにとどまるのであれば私の関知するところではない。だが、そうした議論が国家としての資金拠出や個人の財政負担を強いるのであれば、全く次元が異なる話になる。

実際、当時の外務省では、アジア女性基金の資金源とすべく、すべての省員に対して奉加帳を回し、募金を求めていた。私の等級では一人10万円ほどの寄付が求められていた。しかしながら、この問題の解決方式に全く納得できなかった私は、一切の寄付を見送ることとした。

■戦後処理の防壁を切り崩そうとする動き

以上のように見てくると、慰安婦問題とは、先輩外交官が営々と苦労を重ねて築き上げてきた戦後処理の防壁を切り崩そうとする動きであったことが理解されよう。その際の殺し文句は、「多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた」と称される非人道性だった。

ちなみに、サンフランシスコ平和条約や二国間の条約・協定等で解決されてきた財産・請求権の問題が再び蒸し返されたもうひとつの例がある。

1993年に署名、1997年に発効した化学兵器禁止条約という多数国間条約の作成だ。

本来、戦争が終わり、武装解除して遺棄された武器や兵器は、それらを持ち込んだ遺棄国ではなく、持ち込まれた被遺棄国のものとなる。そして、被遺棄国によって活用されたり、処分されるのが従来の慣行だった。

■個別の条約で「特別法」が作られた

ところが、化学兵器禁止条約が作成・発効した際に、化学兵器の開発、生産、貯蔵、使用が禁止されたのみならず、遺棄についてまで規定が設けられ、この条約の締約国は、「他の締約国の領域内に遺棄したすべての化学兵器を廃棄することを約束する」という義務を負うこととなった。

その結果として、旧日本軍が大東亜戦争終了の際に中国大陸に残してきた化学兵器の処理は、日本軍の武装解除を受けて化学兵器を含む武器を受領した中国政府ではなく、化学兵器を遺棄した日本政府が行うこととなり、日本側の巨額の費用負担が求められることとなったのだ。種々報じられている数字を見ても、投入される経費は優に1000億円を超えるレベルのものだ。

いわば戦後処理の一般法に対して、個別の条約で特別法が作られ、防壁に大きな穴が開けられた構図と言えよう。

教訓は、慰安婦問題のような非人道性の強調、化学兵器禁止条約のような「特別法」の制定は、これらで終わる保証など一切ないことである。まさに、戦後数十年経った後であっても、新たな認識や価値観に基づく歴史の見直しや新たなルールの適用がいつでもあり得る危険を示している。

そして、慰安婦問題への対応や、化学兵器禁止条約作成時の外務省その他の関係省庁の交渉能力、抵抗能力の弱さを考えれば、日本の相手方が「歴史カード」を振りかざして柳の下の二匹目、三匹目のドジョウを狙う事態も決して排除されないのだ。その意味でも、徴用工を巡る韓国の裁判所による日韓請求権協定に背馳した裁定には、断固として対応する必要がある。

■「反論したところで逆効果」という外務省内の空気

慰安婦問題への対応を振り返る時、外務省内での空気の大勢は、「歴史問題一般はともかくとして、慰安婦問題については問題の性格上申し開きできないし、如何に反論したところで逆効果」というものであったことは間違いない。アーミテージ元米国務副長官のような「知日派」が、「この問題については、日本は謝り続けるしかない」などとたびたび語っていたことも影響してきたのだろう。

すなわち、外務省にあっては、当時の事情をきちんと説明し、まま見られてきた相手方の誤解に反論をしようとの意思統一さえできていなかったのだ。官房長官自らが「強制性」を認め、謝罪してしまった経緯がある。であれば、動き回れる余地は少なかったということは言えよう。何人もの外務省員がこの問題を提起されるたびに、慰安婦問題の実相を粘り強く説く努力を「蟷螂の斧」とばかりに最初から放棄してしまい、「河野談話」の引用に安直に逃げ込むことを選好してきたことは間違いない。

だが、彼らの不幸は、そうしたところでこの問題が消えてなくならなかったことだ。むしろ、政府を代表する立場の人間が日本の非道を認めて謝罪したのだと受け止められ、次は補償の問題に移ってきた。そして、歴史戦での反日勢力の攻勢を勢いづかせてきた。この点を理解していない外務官僚が実に多いように思う。

■豪州でも差し込まれた慰安婦問題

豪州にあっても、私が着任するまでの間、慰安婦問題について日本を糾弾する動きが一部勢力の間で根強く絶え間なかった。

豪州の政治家、メディアが慰安婦問題を自国の問題として捉えるようになった大きなきっかけは、元オランダ人慰安婦のジャン・ラフ・オハーン氏だった。第二次大戦中に当時のオランダ領東インド(現インドネシア)を旧日本軍が占領した後に慰安婦にされ、戦後は豪州に移住。朝鮮戦争でレイプ被害に遭った女性が裁判に訴える姿を見たことがきっかけになったと言われているが、1992年に自らの体験を公表し、94年には回想録を出版した。2007年には慰安婦問題に関する米国下院の公聴会で証言し、日本政府に謝罪を求める非難決議の採択につながったとされている。

こうした動きと呼応して、豪州連邦議会では、慰安婦問題に関する決議が2007年2月と9月の二回にわたって提出された。幸い、いずれも僅差で否決された。特に、二度目の9月にはペニー・ウォン上院議員(現外相)が提出し、日本に公式謝罪、補償、正確な歴史教育を求める、といった内容だった。なんと賛成34票、反対35票というきわどい展開であった。

また、慰安婦像については、2016年8月にはシドニーの韓国人会館に設置(その後、教会に移設)、2019年11月にはメルボルンの韓国人会館に設置された経緯がある。いずれも私有地であるものの、今なお存在していることに変わりはない。

■「もぐら叩き」的な対応では不十分

米国同様、豪州においても、韓国人コミュニティの方が日本人コミュニティよりも人数が多く、かつ、政治力に富んでいる。そして彼らの中に慰安婦像を設置し、この問題に光を当て、日本を貶め、さらには補償金を払わせようとする勢力が存在する限り、この問題はなくならない。彼らはいわば確信犯でゲリラ戦略に従事しているのであり、日本側の隙をついて問題の拡散、浸透を図っていると言えよう。

そうした本質をよく理解さえしていれば、事案が生じるたびに「もぐら叩き」的に対応するのでは不十分であることは火を見るよりも明らかだろう。むしろ、相手方の出方を見据えて、日頃より任国との間で人脈を作り、情報収集、対外発信に努め、この問題での相手方の主張の根拠が如何に不確かなものかを予め自然な形でインプットしておく必要があるのだ。

相手によるが、人によっては、当時の日本での公娼制や地方での「身売り」の実相、さらには占領期の米軍兵士対象の慰安施設に言及するのが効果的な場合がある。一方、売春そのものに生理的嫌悪感を示す向きに対しては、度重なる謝罪や補償措置を説明した方が有益な場合もある。日韓間の議論を第三国に持ち込んで社会の分断を招くことが得策でないことを納得させるのも有効だろう。

■専門家の冷静かつ論理的な研究を活用すべき

要は、「人を見て法を説け」に他ならない。これこそ、優れて外務省、そして職業外交官の出番なのだ。

言うまでもなく慰安婦問題は女性と性に関わる話であり、今のご時世にあっては、問題が大きくなってから平場で議論することが大変難しい性格のものであることは間違いない。であるからこそ、常日頃から人間関係を構築しつつ、任国の要路の人々が相手方のナラティブに一方的に染められるようなことがないようにしておくことが鍵になる。

幸い、慰安婦問題については、内外の少なくない専門家が冷静かつ論理的な研究、考察を行ってきている。歴史上の各国の慣行を掘り下げるなどして問題を相対化した前述の秦郁彦氏の『慰安婦と戦場の性』、帝国軍人と慰安婦との同志的関係にも光を当てた朴裕河氏による『帝国の慰安婦』(朝日新聞出版)、年季奉公契約を精緻に説明し「性奴隷説」を否定したハーバード大学ロースクールのラムザイヤー教授の論文など、援用できる学術書や研究成果も次々に出てきている。こうした材料をきちんと勉強、咀嚼した上でうまく活用するべきなのだが、日本の外交官はこのあたりの対応がまるでできていないのだ。

■人脈構築、情報収集、対外発信いずれの面でも力不足

世界各国での対応を振り返ってみても、例えばサンフランシスコでは、慰安婦像が急遽公有地に建てられることが発覚し、総領事が任国の市長に対して申し入れをしようとしても日頃の関係構築ができていなかったためにアポさえ取れず、本省政務レベルの不興を買ったと伝えられている。

また、米国ニューヨークの教科書会社が慰安婦問題について一方的な記載をしたため、抗議すべく総領事館員が押っ取り刀で申し入れたところ、「言論の自由」に対する容喙と受け止められ猛反発を買い、逆効果になった例もあったと聞かされた。

到底洗練されているとは言えない、こうした不手際が後を絶たない。

まさに、人脈構築、情報収集、対外発信いずれの面でもプロフェッショナルな匠のレベルに達していない状態にあるからこそ、いざという肝心な時に、慰安婦問題のような重大な懸案について国益に沿った方向で事態を動かしていくことができないのである。これこそ、劣化である。

■「癒やし事業」に日本政府から10億円拠出

1965年(日韓請求権・経済協力協定)、1993年(河野談話)、1995年(アジア女性基金設立)と並んで記憶しておくべき年は2015年だろう。再び問題が蒸し返され、それに付き合った外務省、日本政府はまたしても謝罪を行い、そして新たな出費を行うこととなったからだ。

既に韓国人の元慰安婦61名に対しては、日本の総理大臣の謝罪の手紙とともに一人当たり200万円の「償い金」がアジア女性基金から届けられてきた。加えて、一人当たり300万円に上る「医療・福祉支援事業」(住宅改善、介護サービス、医療・医薬品補助等)が政府拠出金を原資として実施されてきたのだ。

そのうえで、2015年の日韓合意により、今度は、慰安婦であった女性の心の傷を癒やすための「癒やし事業」に10億円が日本政府から拠出されることとなった。

■世界各地で100体以上の慰安婦像が乱立

この合意発表の際、岸田外務大臣(当時)と尹炳世韓国外相(当時)はテレビカメラの放列の前で記者会見し、慰安婦問題が「最終的かつ不可逆的に解決」されたと宣明した。

丁度半世紀前の日韓請求権・経済協力協定の「完全かつ最終的解決」を想起させる文言であった。今度こそ最後、と言いたかったのだろうか? しかし、日韓協定のその後の実施ぶりがそうであったように、今までの外務省の対応を見る限り、これが最後になる保証はどこにもないのではないだろうか。

実際、韓国側は、政権が次の文在寅大統領に移るや否や、「真の問題解決にならない」として2015年合意を反故にするかの如き対応を示した。

また、その後の履行状況を見ると、本当に心寒くなる。

韓国側が「可能な対応方向について関連団体との協議を行う等を通じて、適切に解決されるよう努力する」としたソウルの日本大使館前の慰安婦像については、今なお撤去されていない。

のみならず、合意が発表された後の2016年12月には、韓国釜山の日本総領事館前でも新たな像が設置された。そして、韓国内外で慰安婦像は急増し、今や韓国、米国、カナダ、豪州、中国、台湾、ドイツといった世界各地で100体以上の慰安婦像が乱立する有様だ。

こうした像が、この問題について「性奴隷」といった誤った認識を流布することとなり、「日本の蛮行を世界に知らせる」との設置者の意図を受けて、国際社会における日本の名誉を引き続き甚だしく棄損しているのである。

「外交が機能していないのではないか」との指摘を受けても致し方ないだろう。

----------

前駐オーストラリア特命全権大使

1961年東京都生まれ。東京大学法学部卒業後、1984年外務省入省。コロンビア大学大学院留学を経て、2000年在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官、その後同参事官。北米二課長、条約課長を務めた後、07年茨城県警本部警務部長という異色の経歴を経て、09年には在英国日本国大使館政務担当公使。国際法局審議官、総合外交政策局審議官(政策企画・国際安全保障担当大使)、日本国際問題研究所所長代行を歴任。その後、17年国際情報統括官、18年経済局長、20年駐オーストラリア日本国特命全権大使に就任。23年末に退官し、現在はTMI総合法律事務所特別顧問等を務めつつ、外交評論活動を展開中。著書に、駐豪大使時代の見聞をまとめた『南半球便り』(文藝春秋企画出版部)、『中国「戦狼外交」と闘う』(文春新書)がある。

----------

(前駐オーストラリア特命全権大使 山上 信吾)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ドイツ・ベルリン慰安婦「少女像」 設置を認めた区が9月に撤去要請方針

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月12日 5時54分

-

慰安婦像を設置したイタリアのスティンティーノ市長が日本の報道に不快感=韓国ネット「勇敢で立派」

Record China / 2024年6月24日 14時0分

-

イタリアで慰安婦像の除幕式 市長、碑文変更を表明

共同通信 / 2024年6月22日 21時41分

-

伊の慰安婦像、碑の文言変更へ 市長表明「一方的な主張」

共同通信 / 2024年6月22日 9時18分

-

ドイツ・ベルリンの慰安婦像が撤去の危機、区庁が碑文の文言を問題視=韓国ネット「当然の結果」

Record China / 2024年6月19日 19時0分

ランキング

-

1隣人をサンドバッグ扱いし、骨折30カ所 暴行死させた元ボクシング練習生の無慈悲な犯行

産経ニュース / 2024年7月18日 8時0分

-

2お金がない人ほど気にしていない「5つの出費」とは?資産1億円を達成した女性が教える、投資を学ぶ前にすべきこと

日刊SPA! / 2024年7月18日 8時50分

-

3恐怖心がない?トランプのガッツポーズに危うさ 常人離れした度胸は無謀と背中合わせ

東洋経済オンライン / 2024年7月18日 8時10分

-

4元育成ドラフト1位の高校非常勤講師、バイト先だった飲食店で600円盗んだ疑いで逮捕

読売新聞 / 2024年7月17日 19時8分

-

5堀井学衆院議員の東京・北海道の事務所を家宅捜索 東京地検特捜部 公選法違反疑い

産経ニュース / 2024年7月18日 10時52分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください