麻原彰晃やオウム真理教を知らない…Z世代の6割が「死後世界」を信じるという調査の裏にある"3.11"と"コロナ"

プレジデントオンライン / 2024年5月25日 9時15分

■麻原彰晃やオウム真理教を知らないZ世代の驚きの死生観

Z世代にとって「お墓」はとても大事で、「死後世界」や「霊魂」の存在はしっかりと肯定する――。20歳前後の大学生を対象に「死生観」に関する最新調査をしたところ、一見、科学万能主義の世情とは相反する調査結果が出た。近年、団塊世代を中心にして「墓じまい」や「簡素な弔い」の傾向が強まっているが、若者の多くが、祖父母や両親の“決断”に「納得していない」可能性があることがわかった。

「死生観に関する調査」は、筆者が非常勤講師を務める東京農業大学地域環境科学部の授業で毎年4月に実施してきた。2018年以降、2024年までの毎年4月に計6️回実施(コロナ禍の2020年は実施せず)。このたび、データを解析した(有効回答数1733)。なお、回答者の過半数は1年生(18歳、19歳が中心)である。

まず、「墓参り」や「墓の維持」にかんして、複数の設問を用意した。「墓参りの頻度」については「1年に1回以上」墓参りすると答えた割合が全体の73%に達した。春夏のお彼岸やお盆、命日など年に複数回、定期的に参拝する割合は15%であった。

この結果からは、日本人の墓参りの習慣は変わらず続いており、先祖を敬う心は代々、受け継がれてきていることがわかる。

他方で、仏壇や神棚の保有率は年々減少してきているのも事実だ。戦前までは、ほぼすべての世帯で仏壇・神棚を祀っていたといわれている。

しかし、NHK放送文化研究所が2018年に実施した「宗教に関する意識調査」(18歳以上、有効回答数1466人)では、自宅に仏壇等の宗教的アイテムを置いている割合が、2008年では51.4%だったのが2018年は39.7%まで急速に減ってきていた。祈りの場と時間の喪失は、日本人の生活に少なからず影響を与えていくことだろう。

続いて東農大生に、「あなたは、墓は必要だと思うか」と、問うてみた。すると、「絶対に必要」が21%、「必要」が37%、「どちらかといえば必要」21%(お墓の必要性を肯定した割合は79%)との結果が出た。

一方で、「墓はなくていい」は8%で、「墓は必要ない」は1%(お墓の必要性を否定した割合は9%)に過ぎなかった。「墓は必要」との回答が、「不必要」との回答を圧倒していた。この割合は調査を始めた2018年以降、例年、同じような割合である。

同時に「あなたの祖父母・両親はどんな墓に入れたいか」について聞いた。「一族の墓に入れたい」が71%となり、「海や山野への散骨」9%「墓はいらない」2%を大きく上回った。若い世代が「一族の墓を守っていきたい」と、強く願う気持ちが浮き上がってきた。これらは、想定外であった。

なぜなら、彼らの祖父母・親世代の間では「墓はいらない」「墓じまいしたい」と考える人が急増してきているからだ。

■「墓じまいを前にして親族を集めたら、若い世代の孫だけが反対」

民間葬送サービス会社のハウスボートクラブは2003年、「墓じまいに関する調査(20歳以上、有効回答数871)」を実施した。「墓じまいの検討をしたことがあるか」との問いに対し、全体の48%が「墓じまいを検討している、または過去に検討していた」との回答だった。

墓じまいを検討している理由として、「子どもに迷惑・負担をかけたくないから」が最多(27%)で、墓がなくなることについては「負担が減って楽になる」(28%)「気にならない」(23%)などとしていた。

また、冠婚葬祭研究所が2022年に実施した「葬祭等に関する意識調査(40〜89歳、N=2500)」でも、「お墓に入る意向」のある割合は49%と、半数を割っていた。

つまり、祖父母・両親世代と子ども世代とでは、墓に関する考えにおいて、大きな齟齬を生じさせているのだ。先述のように、「墓じまい」の風潮が広がっているのは事実である。祭祀継承者である祖父母や両親の中には、自身の老後資産や孫・子ども世代のことを考えて「墓の維持にはコストと労力がかかる。自分の責任で墓じまいするのが賢明」と判断している人が少なくない。

他方で、子ども・孫世代の本音は、「おじいちゃんやお父さんは墓じまいをしたがっているが、私は墓じまいはイヤだ」ということなのかもしれない。ある関西地方の僧侶が、こう言っていた。「墓じまいを前にして親族を集めたら、孫だけが反対し、墓じまいの話が流れたことがあった」

ややもすれば、親と、子どもの死生観は相反するもの。ひとたび墓じまいしてしまうと、取り返しのつかないことになりかねない。墓の管理や維持のことは、法事などの際に親族内でよく話し合っておくことが肝要だろう。

参考までに、「あなたや、あなたの親の葬儀はどの宗教で行うか」の設問結果についても、明らかにしておこう。「仏式」が75%、「神道式」が7%、「キリスト教式」が2%、「その他の宗教」が2%、「無宗教式(友人葬・お別れの会など)」が2%となった。依然として、葬儀は仏式の割合が多い。お宮参りや受験の合格祈願は神社で、クリスマスや結婚式はキリスト教の教会でやるが、人生の最期の局面では仏教に委ねるというのが日本人の宗教行動なのだろう。

■Z世代の6割が「死後世界」を信じる…調査結果の背景に“3.11”と“コロナ”

次に「死後世界」についての質問してみた。現代は科学万能主義の時代である。それでも、彼らは天国や極楽、地獄といった死後世界は、存在すると考えているのか。さらに、肉体が尽きた後も「無」にはならず、「魂」などの見えざる存在が残された者を見守り続ける、と信じているのか。あるいは、最近の若者は、無神論者の割合が多いのか。

結果は次のようになった。「死後世界を信じる割合」は62%、「霊魂の存在を信じる割合」は64%と同水準であった。

本調査に類似するものとして、先出のNHK放送文化研究所による調査がある。この調査では「祖先の霊的な力」「死後の世界」「輪廻転生(=生まれ変わり)」などについても、世代別に聞いている。

そのなかの「死後の世界」への肯定感についての設問での、肯定割合は37.4%(否定割合34.1%)だった。また、「祖先の霊的な力」への肯定割合は39.2%(否定割合32.1)であった。

本調査では「死後世界を信じる」「霊魂の存在を信じる」率がいずれも6割を超えており、霊的な存在への肯定感は、大学生>成人・社会人という結果になっていた。

若き世代はなぜ、見えざる世界を否定しないのか。それは、まだ彼らが祭祀継承者(墓や仏壇の継承者)になっておらず、死後世界にかかわる「煩わしさ」を知らないから、と言えなくもない。Z世代は、「ピュアに」死後世界と向き合っているのだろう。若き世代が死後世界に想像を巡らすことは、人としての情操を育くむ上でも、重要といえる。

最後に、精神世界を取り巻いてきた社会環境の変化の流れもおさえておきたい。

1970年代以降、日本では「死後の世界」や「霊魂」のブームは盛衰を繰り返してきた。日本における「死後の世界」のトレンドの嚆矢は1971(昭和46)年、ドイツの精神科医エリザベス・キューブラー・ロスの『死ぬ瞬間』の邦訳の発刊だと言われている。そして、1985(昭和60)年頃から1995(平成7)年にかけて、「オカルトバブル」と言っても過言ではない時代に入った。

俳優丹波哲郎の『大霊界』がシリーズ累計250万部の大ベストセラーになり(1987年)、霊能者・宜保愛子らがテレビに頻繁に出演し出した時代である。

新宗教(新新宗教)の設立が相次いだのもこの頃だ。1986(昭和61)年、大川隆法が「幸福の科学」を立ち上げ、「魂は永遠に命を持ち、輪廻を繰り返す」などの教えを広めた。また、1987(昭和62)年は、麻原彰晃が「オウム真理教」を設立。麻原は高学歴の若者を入信させ、神秘体験を体得させる手法によって、次第に求心力を強めていった。

だが、1995(平成7)年のオウム事件発覚以降は、死後世界への関心が急激に収束していく。「死後世界」や「霊魂」などはタブーと化した。オウム真理教が実践したヨガなど、神秘体験に繋がるカルチャーも消えていった。

そのオウム事件の影響も2018(平成30)年には死刑執行が完了し、Z世代の中には事件そのものを知らない、あるいは関心を寄せなくなった者も少なくない。精神世界へのタブーはもはや今日では、かなり払拭され、「ヨガ(マインドフルネス)教室」などは、再び大盛況である。

さらに近年は、死後世界への関心を高める社会的エポックが2度、訪れた。2011(平成23)年の東日本大震災と、2020(令和2)年以降の新型コロナ感染症の大流行である。日本人一人ひとりが「リアルな死」を見つめ、考えるきっかけとなった。

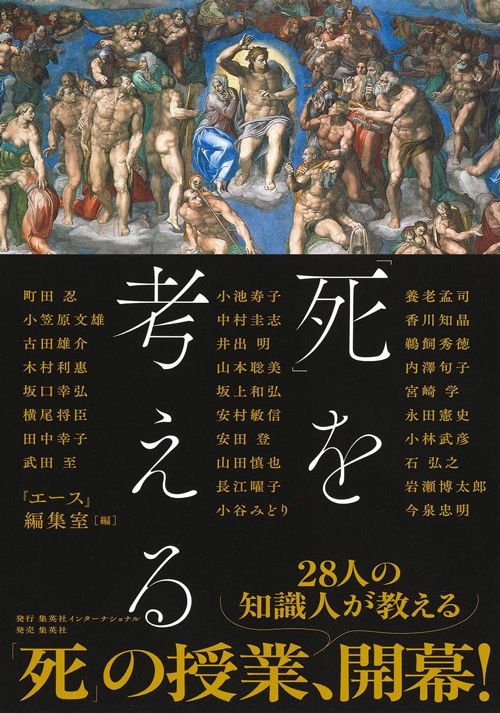

イエール大学教授のシェリー・ケーガン氏が著した『「死」とは何か』が、2019(平成31)年に日本でベストセラーになり、今なお続々と精神世界に関する著作物が登場している。手前味噌になるが、今月末には筆者など28人が「死」について論じた『「死」を考える』(集英社インターナショナル)も発刊される。

「死」を考え、自己を見つめる、最適の場所が「墓」といえるのではないだろうか。

----------

浄土宗僧侶/ジャーナリスト

1974年生まれ。成城大学卒業。新聞記者、経済誌記者などを経て独立。「現代社会と宗教」をテーマに取材、発信を続ける。著書に『寺院消滅』(日経BP)、『仏教抹殺』(文春新書)近著に『仏教の大東亜戦争』(文春新書)、『お寺の日本地図 名刹古刹でめぐる47都道府県』(文春新書)。浄土宗正覚寺住職、大正大学招聘教授、佛教大学・東京農業大学非常勤講師、(一社)良いお寺研究会代表理事、(公財)全日本仏教会広報委員など。

----------

(浄土宗僧侶/ジャーナリスト 鵜飼 秀徳)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

墓じまいをしたい人は7割、圧倒的理由1位「維持管理・墓参りが大変」自分の希望する供養法1位は「散骨」

よろず~ニュース / 2024年6月17日 7時10分

-

【お墓はいらない?墓じまいしたい理由ランキング】男女500人アンケート調査

PR TIMES / 2024年6月14日 13時45分

-

親戚が少ないので、将来、身内の家・土地・お墓を処分しなくてはと考えています。「墓じまいは難しいよ」と言われたのですがどのくらい大変なのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月9日 1時20分

-

918人が集団自殺…「カルト」の文字が初めて新聞に踊った1978年人民寺院事件…日本では“金余り”90年代に「オウム、統一教会、幸福の科学」らが躍進

集英社オンライン / 2024年6月4日 19時0分

-

なぜオウム真理教は殺人テロ集団になったのか…ヨガ道場が「カルト教団」に変質した根本原因

プレジデントオンライン / 2024年5月31日 17時15分

ランキング

-

1自転車「逆走」が招く重大事故 ドライバーには「一時停止無視のママチャリ」も恐怖

NEWSポストセブン / 2024年6月16日 16時15分

-

2ジェネリック医薬品ごとの増産能力や在庫などメーカーが公表へ…厚労省、安定供給狙い

読売新聞 / 2024年6月16日 22時21分

-

3ヤンキー座りできない人、急増中…腰痛、むくみ、血行不良…足首が硬いと起きる見過ごせない不調とは

集英社オンライン / 2024年6月16日 10時0分

-

4ラブホで浮気していたら“事後”の彼女と鉢合わせ。お互い遊びだと思っていたら…フラれてしまったワケ

日刊SPA! / 2024年6月16日 15時52分

-

5トヨタ「ルーミー」の対抗馬! 全長約3.8m&背高スライドドアのスズキ「小型ハイトワゴン」何がいい?「ソリオ」の魅力とは?

くるまのニュース / 2024年6月16日 8時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください