理想の上司は星野監督から内村光良へ…「俺が最後は責任を取る」という上司が部下から信頼されないワケ

プレジデントオンライン / 2024年5月30日 8時15分

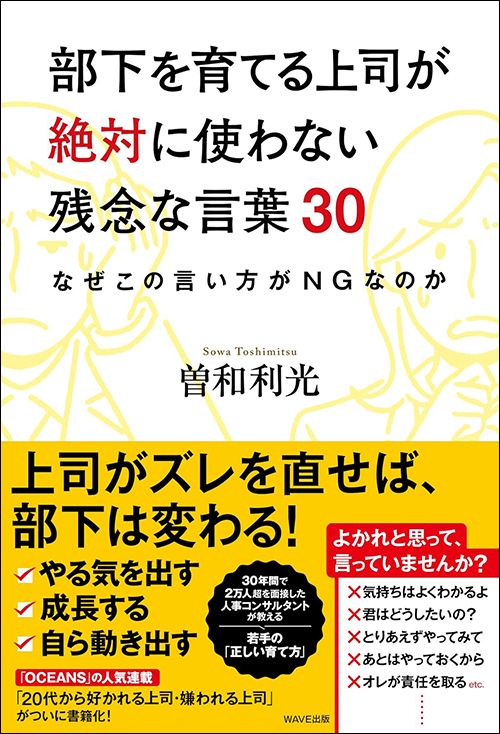

※本稿は、曽和利光『部下を育てる上司が絶対に使わない残念な言葉30 なぜこの言い方がNGなのか』(WAVE出版)の一部を再編集したものです。

■NGワード「失敗しても責任は私がとる」

明治安田生命保険が毎年全国の新入社員となる人を対象にしたアンケート調査「理想の上司ランキング」というものがあります。

男性部門では、現在まで7年連続でタレントの内村光良さん(ウッチャン)が1位でした。「親しみやすい」「優しい」イメージが選出理由の70.5%を占めています。女性1位の水卜麻美アナウンサーも同じ理由が61.1%でした。(ちなみに「理想の新入社員」男性一位は大谷翔平さん。これは誰が見ても納得、ですね)

約20年前の2000年代を振り返ると、「闘将」と呼ばれた故星野仙一監督らが同様のランキングの常連でした。「親しみやすい、優しい」と「闘将」ではイメージが大きく異なるわけですが、こんなことからも若手社員が上司として求める人物像がかなり変化してきていることがわかります。

■「部下の一生の面倒を見る」は現実的か?

私は生まれが愛知で育ちが関西だったこともあり、中日→阪神と監督を務めた星野さんのことは、ずっとファンでした。そのイメージは、鉄拳制裁も辞さない厳しさと、その裏側にある「最後の責任はオレが取る」という力強い包容力、面倒見の良さでした。

楽天の監督時代、日本一となったあと、メジャーに挑戦したいという田中将大投手を、自軍の戦力が大幅に減ることが確実であるにもかかわらず全面的に支援したことも、記憶に残るところです。自分の指導についてきたメンバーの人生すべてにコミットする。誰もがその姿に惚(ほ)れ込んだものでした。

私はこの星野監督の人間像、上司像は今でも十分通用すると思います。

しかし、それは「本当に厳しさと面倒見の良さが両立するなら」です。星野監督の社会的影響力や人脈、財力があれば、確かに「部下の一生の面倒を見る」という言葉も現実的かもしれません。

また、四半世紀前なら、組織で働く会社員の上司でも、「ちゃんと会社の方針に従っていさえすれば、悪いようには絶対にしない」「責任は自分が取る」と確信を持って言えたかもしれません。

しかし皆さんもご存じの通り、当時の「約束」はのちの日本の「失われた数十年」の中で反故(ほご)となってしまいました。そんな今、「お前の人生の面倒は見るから」と言える人はどれだけいるでしょうか?

■「自由と自己責任」の現代

この数十年で「指示に従えば、責任は取る、面倒も見る」の代わりに流布した言葉が「自由と自己責任」です。

読んで字のごとく「自由にしてよいよ、ただし責任も自分で取ってね」ということですが、噛(か)み砕くと「もうあなたの面倒は見られない、こちらに責任は取れないから、その代わりに自由にしていいですよ」というのが本音でしょう。

今では、雇用形態から人事制度、異動の仕組みまで、あらゆるところで「自由と自己責任」が広がり、日本の企業社会の常識となっています。

そんな時代に上司が「失敗しても私が責任を取る」と大見得を切っても、どこまで信用されるでしょうか?

もし部下に対して格好をつけたい、威厳を示したいがためだけにこのセリフを吐くならば、この本に出てくるNGワードの中でも最悪の部類に入ります。「できないことをできると言っている」つまり「ウソをついている」からです。

若手は、もし上司に「失敗しても責任を取る」と言われた場合、まず「責任って何?」と思うことでしょう。その仕事にトライし失敗しても、自分の評価に影響しない、それを保証する、ということでしょうか?

それならまだ好感を持たれ、納得もされると思いますが、もし「上司が非を認める」とか「社長や経営陣に謝罪する」「相手企業に頭を下げに行く」程度の意味でしかないのならば、「そんなことしてもらっても別に意味はない」と思うでしょう。

ですから、上司は「責任を取る」と言うなら、意味を明確に定義しなければ、その言葉は若手社員の耳には空疎に響くだけになります。意味さえ曖昧なまま使い方を間違えると、先述の通り上司としては「最悪のNGワード」ということになります。

■「自分で選んだらいいよ」と言うほうが誠実

今の時代、究極的には上司であっても責任など取れないことが多いものですから、相当な覚悟があるのでなければ軽々しく「責任を取る」などと言うべきではない、というのが私の意見です。

星野監督のような器の大きな人間に憧れるあまり、つい、自分の責任担保能力の範囲を超えて「責任を取る」と言ってしまいがちですが(実は私もそうです)、それは悪く言えば「騙(だま)し」になりかねません。

そうなるくらいであれば、若手から「頼りがいのない上司」「格好悪い上司」と見られても、「最後は君が責任を取るのだから、自分で選んだらいいよ」と言うほうが誠実ではないでしょうか。「ただ、そのための協力はいくらでもするから」と付け加えることは忘れずに。

■指示を出すことに責任を持つ

実際、冒頭の調査で新入社員が上司に期待することの1位は「的確な指示をしてくれること」でした(44.4%が支持)。「責任を取る」に近い「面倒見の良さ」は、低いわけではありませんが5位です(25.0%が支持)。

この調査結果を踏まえて想像するに、若手が上司に対して感じていることは、「責任を取るとか取らないとかよりも、ちゃんと的確に指示をしてくれるほうがうれしい」ということではないでしょうか。「責任を取るから言うことを聞け」ではなく「納得がいくまで丁寧に説明をし、指示を出すことに責任を持つ」ことが求められているのです。

これからの時代、上司は度量さえあればいいというわけではなく、部下が自分自身で行動を選べるようにサポートをするタイプのほうが喜ばれるのかもしれません。

・今や「自由と自己責任」が日本の企業社会の常識。

・「失敗しても私が責任を取る」ことは事実上、不可能なので言ってはいけない。

・部下が上司に求めているのは「納得がいくまで丁寧に説明をし、指示を出すことに責任を持つ」こと。

----------

人材研究所 代表取締役社長

1971年、愛知県豊田市出身。灘高等学校を経て1990年に京都大学教育学部に入学、1995年に同学部教育心理学科を卒業。リクルートで人事採用部門を担当し、最終的にゼネラルマネージャーとして活動。後にオープンハウス、ライフネット生命保険など多種の業界で人事を担当。2011年に人材研究所を設立、代表取締役社長に就任。新卒および中途採用の就職活動者(採用される側)への活動指南を各種メディアのコラムなどで展開する。

----------

(人材研究所 代表取締役社長 曽和 利光)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

会社からZ世代とコミュニケーションしろ→「ハラスメントです、通報しますね」の無理ゲーを攻略するポイントを探してきた

マイナビニュース / 2024年7月9日 9時32分

-

会社に不満があるわけではない…若手社員が「でも3年以内に辞めるつもり」と開き直る本当の理由

プレジデントオンライン / 2024年6月30日 8時15分

-

SNSで育児社員を“子持ち様”とやゆ 「働くな」と批判も なぜ? 人事のプロが指摘する“根本的な問題”

オトナンサー / 2024年6月28日 7時10分

-

「異動先でうまくいかない」から“転職”はアリ? プロが「もったいない」と指摘する理由

オトナンサー / 2024年6月20日 7時10分

-

プレーヤーで一流でも上司として三流の人の特徴 マイクロマネジメントは部下を萎えさせる最悪の打ち手

東洋経済オンライン / 2024年6月19日 16時0分

ランキング

-

1セルフレジで客が減る? 欧米で「セルフレジ撤去」の動き、日本はどう捉えるべきか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月18日 8時10分

-

2「レイバン」メーカー、人気ブランド「シュプリーム」を15億ドルで買収

ロイター / 2024年7月18日 8時34分

-

3マクドナルドが「ストローなしで飲めるフタ」試行 紙ストローの行方は...?広報「未定でございます」

J-CASTニュース / 2024年7月17日 12時55分

-

4東証、一時1000円近く下落 円高進行で輸出関連に売り

共同通信 / 2024年7月18日 11時58分

-

5永谷園、MBO成立=今秋にも上場廃止

時事通信 / 2024年7月17日 20時36分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください