悪質クレーマーは遠慮なく警察に通報するべき…従業員をカスハラから守るために活用すべき「7つの刑法」

プレジデントオンライン / 2024年5月29日 9時15分

■「カスハラ」に遭った企業は86.8%

昨今、カスハラにまつわる事件や報道が増加している。

カスハラとは、カスタマーすなわち一般客が、商品やサービスを提供する企業や店舗の従業員に対して、ハラスメントすなわち「嫌がらせ」をおこなうことを指す。商品やサービスへの改善を求める一般的な「クレーム」の範疇を越えて、不当な言いがかりをつけたり、過剰な要求をおこなったりすることで、従業員の就業環境を害するレベルの悪質迷惑行為が「カスハラ」なのだ。

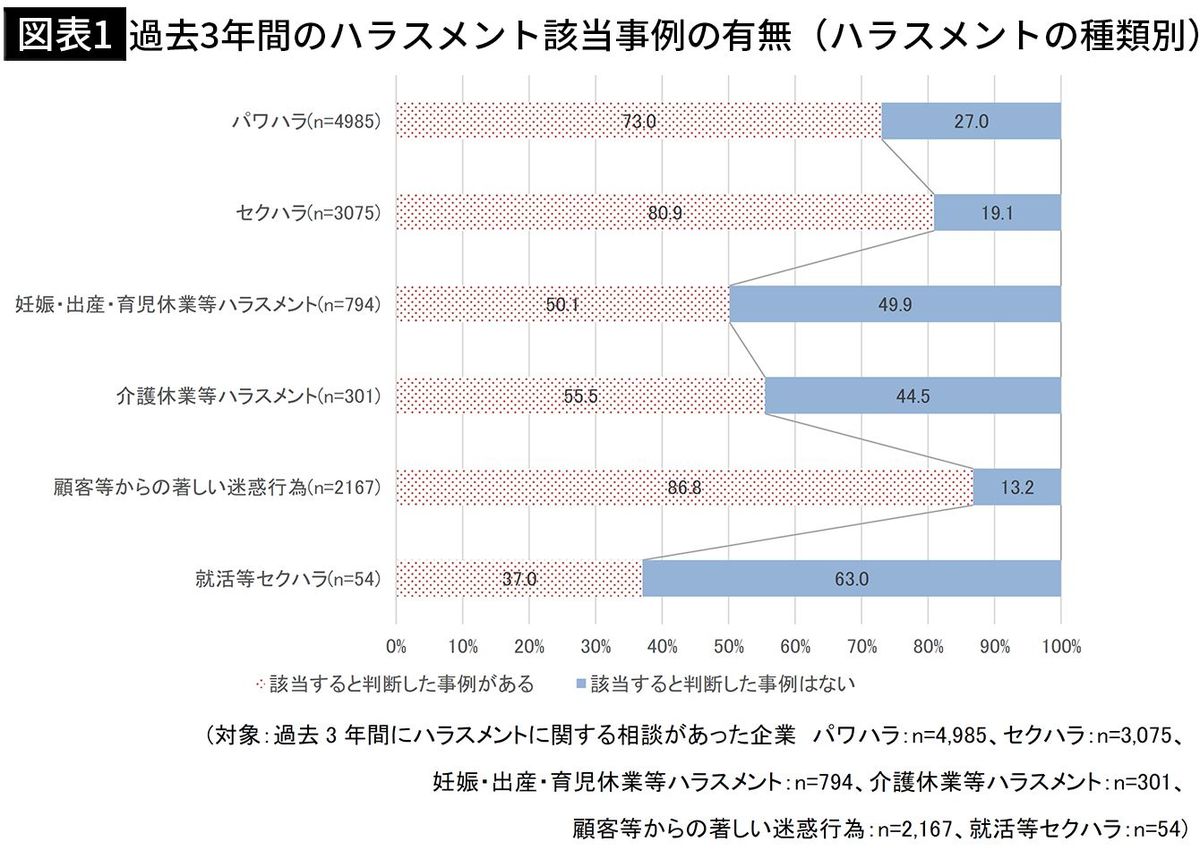

厚生労働省が2023年末から24年にかけて、全国の企業・団体(2万5000件)と、そこに勤務する労働者(8000名)を対象に実施した調査によると、「過去3年間に相談が寄せられたハラスメント相談件数」においてカスハラ(顧客等からの著しい迷惑行為)の割合はパワハラ、セクハラに次いで高く、かつ「該当事案があった」と回答した企業割合はなんと86.8%にものぼる結果となった。

さらに、過去3年間にカスハラに関して従業員から相談があったと回答した企業の割合も、前回の3年前の調査と比べて8.4ポイント増え、全体の約3割(27.9%)へと増加している。

■金品や土下座を要求する客も

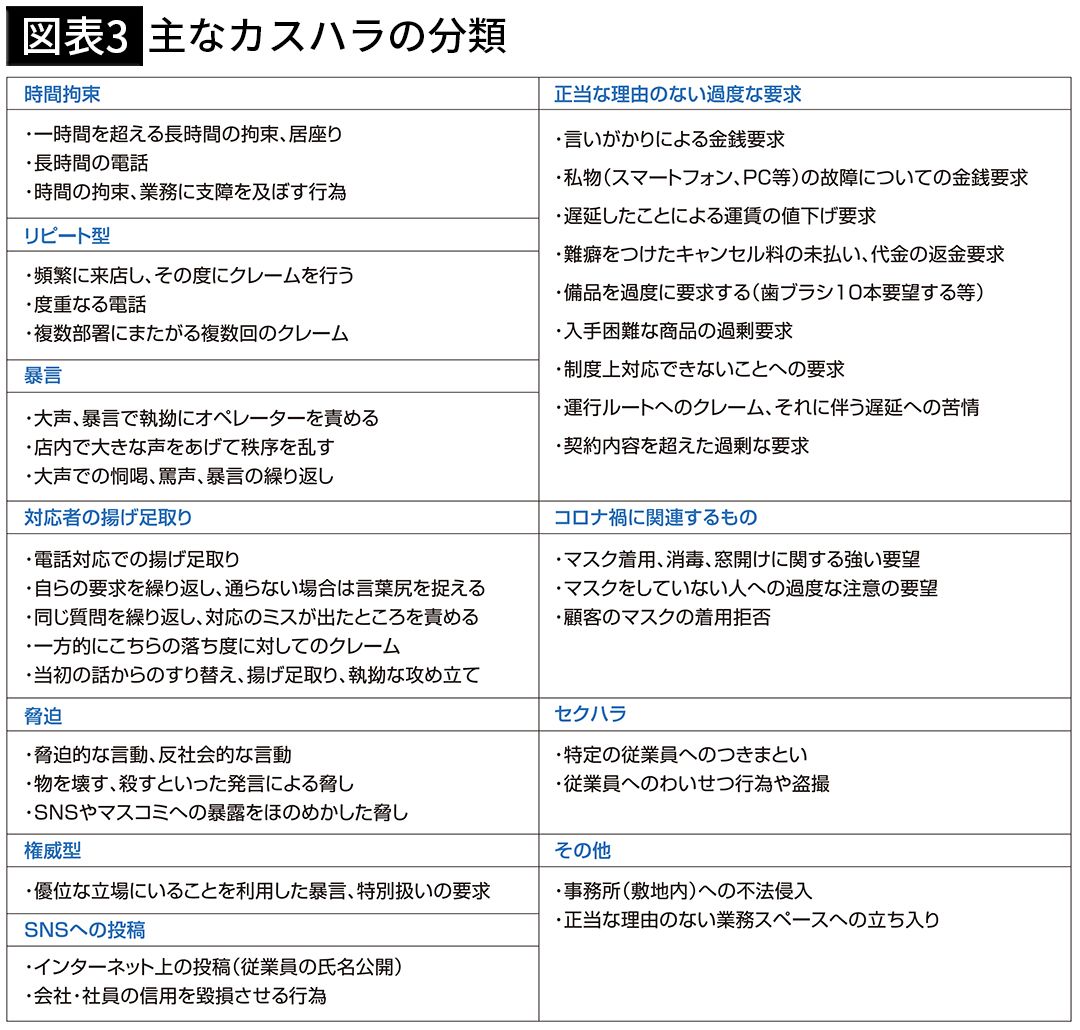

具体的な迷惑行為の内容としては、頻繁なクレーム、同じ質問を繰り返す等の「継続的で執拗な言動」が57.3%と最も多く、次いで大声で責める、反社会的な者との繋がりをほのめかす等の「威圧的な言動」が50.2%を記録。その他、「長時間の拘束」や「名誉毀損、侮辱、ひどい暴言」、そして金品の要求、土下座の強要等の「著しく不当な要求」が上位を占めた。

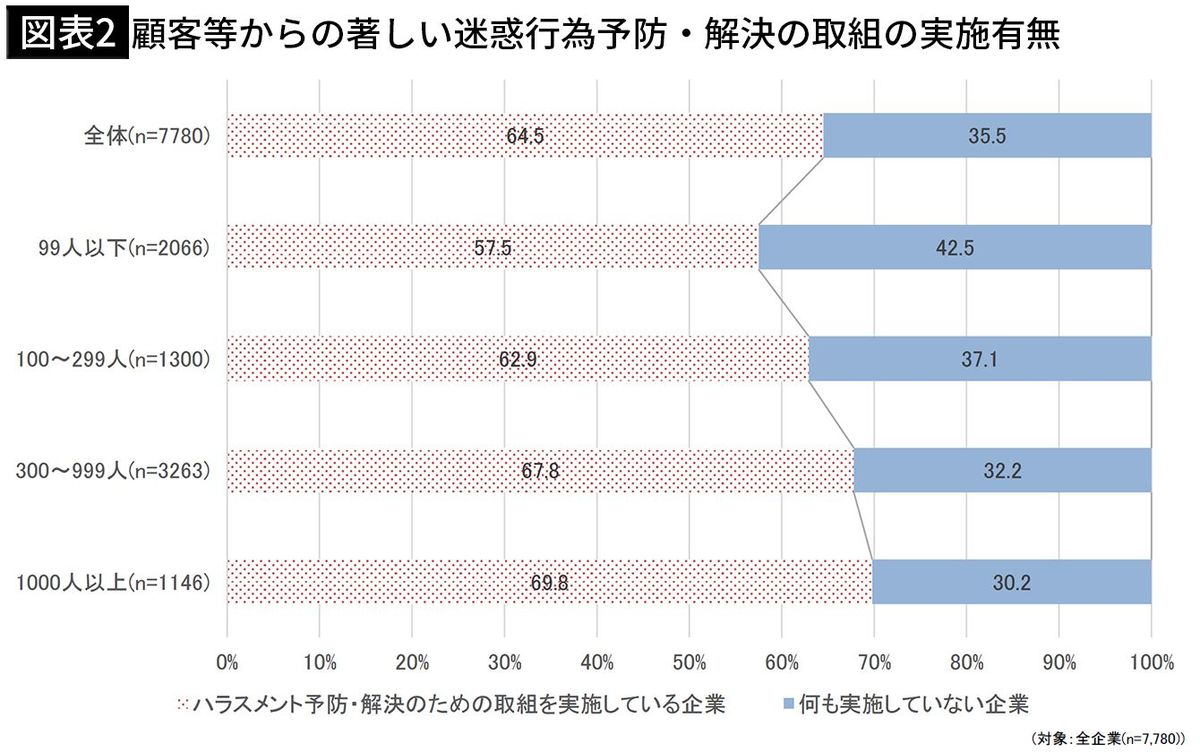

一方で、カスハラへの対応マニュアル作成や相談できる体制整備など「カスハラの予防や解決の取り組みを行っている」と回答した企業は64.5%。パワハラやセクハラへの対応は、法制化の影響もありほぼ9割の企業で実施されているが、カスハラについては4割弱の企業が未対応という状況も明らかになった。

カスハラ問題はもはや対岸の火事ではない。広く個人客を相手に商品やサービスを提供したり、実店舗を運営したりする企業においては、カスハラから従業員を守る対応が喫緊に求められているのだ。

■報道されるカスハラ被害は氷山の一角

カスハラの事例として、これまでに度々報道されているものとしては、コンビニエンスストアや衣料量販店などで発生した「店員への土下座強要」事件などが読者諸氏にもイメージがわきやすいだろう。

また最近も、「福祉施設で利用者が職員を長時間にわたって叱責したことで、職員の離職危機に繋がる」といったニュースや、「客による備品破壊や駐車場のルール違反などの迷惑行為に注意しても一向に止まず、カスハラに耐えかねて老舗銭湯が閉店」といった報道があるなど、被害ケースは増加する一方。しかもこれらの事例はあくまで全国報道になったものだけであるから、報道にのぼらないような小規模な事案まで含めると、被害総数はさらに多数にのぼることだろう。

■ただ謝ることしかできない店員たち

元来わが国では企業間のサービス競争が激しく、顧客を大切にもてなして満足度を向上させる姿勢が重視され、それが企業や店舗のブランド価値向上にも寄与した。したがって諸外国ならチップを弾まねばならないレベルの手厚いサービスも、わが国の利用客にとっては当たり前レベルとなり、それが客側の過剰な期待へと繋がってしまっていることは否めない。

しかし、客側が自らの立場を「上」と見なし、過剰水準のサービスを悪気なく従業員に強いるとなれば、結果的に、対抗手段をもたない末端の労働者が給与に見合わない過剰労働を強いられることにつながってしまうのだ。

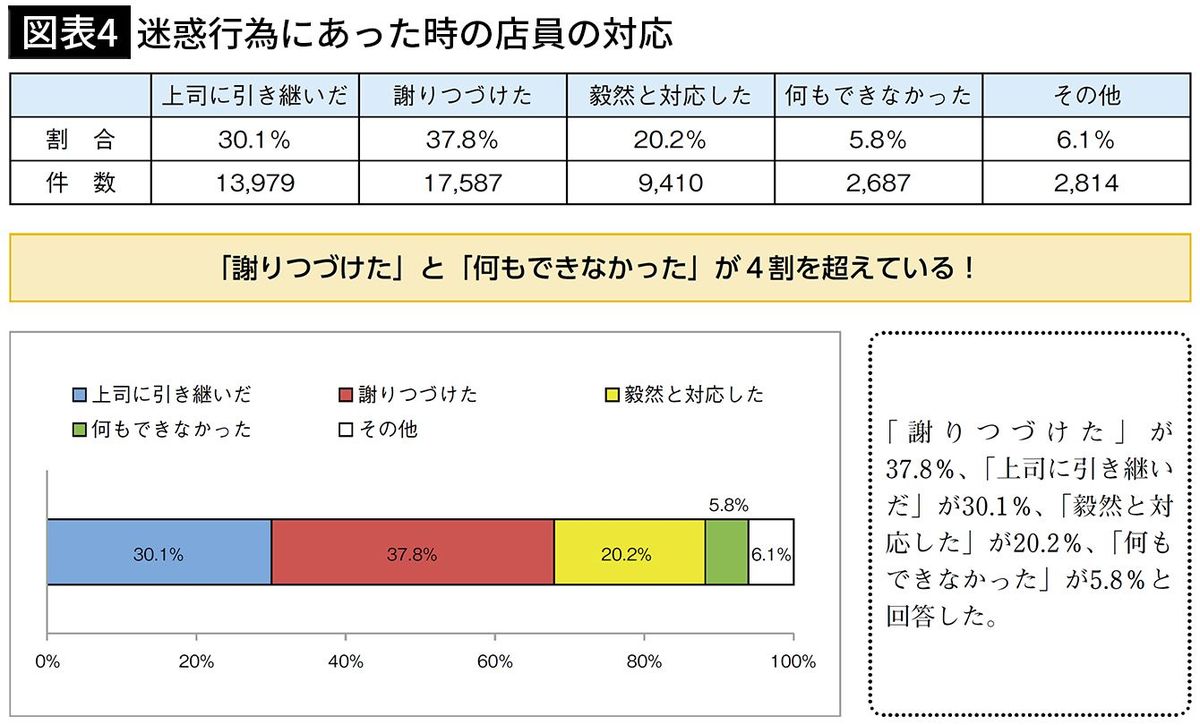

日本最大の産業別労働組合「UAゼンセン」が2017年、約5万人を対象に、職場での悪質クレームにまつわるアンケート調査をおこなったところ、およそ7割(70.1%)、実に3万5000人の労働者が「客から迷惑行為を受けたことがある」と回答した。しかも、迷惑行為を受けた店員のうち、約4割が「謝りつづけた」「何もできなかった」のだという。

カスハラの中には恐喝や脅迫、強要などの犯罪に該当するものもあるのだが、「上司に申告しても取り合ってくれなかった」などといったケースもあり、「お客様は神様」との誤解が不幸にも浸透してしまったことで、組織内で見過ごされることがこれまで多かったものと考えられる。

■悪質クレーマーは「貧乏神」や「疫病神」

ちなみにこの「お客様は神様」というフレーズは、演歌歌手の三波春夫氏から発せられて有名になった言葉だが、これは悪質クレーマーが呪文のように唱える「金を払った客なんだから、神様扱いしろ」といった意味では断じてない。

氏は生前インタビューでこのフレーズについて問われた際、「歌う時に私は、あたかも神前に祈るように、雑念を払って澄み切った心になる」「演者として、お客様を神様と捉えて歓ばせることが絶対条件なのだ」と答えている(※)。この場合の「お客様」はあくまで聴衆のことであり、カスタマーやクライアントを指しているわけではないのだ。

「神」を自称し、サービスの要求水準ばかり厳しく、暴言や恫喝で相手を無理矢理動かそうとするような者は、神は神でもせいぜい「貧乏神」か「疫病神」といったところであろう。

※三波春夫オフィシャルサイト 「お客様は神様です」について

■カスハラが該当し得る7つの刑法犯

建設的な「クレーム」であれば、顧客は商品やサービスに対する不満点や改善点を指摘したとしても、問題が解決されれば納得し、以前以上に熱心なファンとなることもあり得る。

一方で「悪質クレーム」や「カスハラ」となると、たとえクレーム内容が妥当であっても、対応してくれる店員に対して暴言を吐いたり、脅迫したり、過剰な不当要求がなされたりするなど、限度を超えた行動が伴うことが多い。さらには商品やサービスに不備がなくとも、顧客個人の感情が暴走したり、歪んだ正義感が行動に繋がってしまったりすることもある。以下のような行為は程度によっては、刑法犯に該当し得るのだ。

・店内で、店員の制止に従わず、大声を出し続けると「威力業務妨害(刑法234条)」

・ネット上に評判を貶めるような嘘の書き込みをしたり、無言電話をかけ続けるなどして営業を妨害すると「偽計業務妨害罪(刑法233条)」

・ネット上などで「店員の●●という人の態度が最悪! 皆も利用しないように!」と言いふらすと(それが事実だとしても)「名誉毀損罪(刑法230条)」

・「俺を怒らせたら何するか分からないぞ!」「お前ん家に、後で若い衆をよこすからな!」などと言って脅すと「脅迫罪(刑法222条)」

・店員に無理矢理土下座させたり、謝罪文を書かせたりした場合は、「強要罪(刑法223条)」

・「ネットに書き込むぞ! 黙っててほしいならそれなりの誠意を見せろ!」などと過剰な見返りや金品を要求すると「恐喝罪(刑法249条)」

■企業がカスハラを放置してはいけない理由

従業員にとっては、迷惑客による高圧的で理不尽な要求、迷惑行為、犯罪行為等への対応を強いられることはプレッシャーでしかなく、何をされるか分からない恐怖心と精神的な疲弊も加わり、大きなストレス要因となることは間違いない。ネガティブな影響を被るのは従業員個人だけに留まらず、他の利用客、職場環境、企業運営など広範に及んでしまうのだ。たとえば、次のような要素が挙げられる。

〈他の利用客への影響〉

・迷惑行為や暴言などによる店舗利用環境、雰囲気の悪化

・カスハラ対応に人員リソースを割かれることによる、他利用客へのサービス提供遅延

〈従業員や職場環境への影響〉

・過度なストレスに晒されたことによる体調不良、メンタル不調の発症

・業務対応への恐怖感、配置転換や人事異動の必要性

・休職や退職者の発生

・カスハラ行為を目の当たりにすることによる職場環境悪化

・カスハラ対応に人員リソースを割かれることによる、通常業務への支障

〈企業運営への影響〉

・カスハラ対応そのものに加え、再発防止のための取り組みやマニュアル整備、研修実施、弁護士相談など諸々の対応により企業リソースを割かれる

・従業員の業務対応忌避や休職、離職等による補充人員確保の必要性と追加コスト発生

・代替商品/サービス提供や割引提供、解決金支払などに伴う金銭的損失

・カスハラ被害にまつわる情報拡散に伴う風評被害、ブランドイメージ低下

・人員が定着せず、新規採用にも悪影響

・安全配慮義務違反など、法律にも抵触するリスク

(労働契約法5条「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」)

このように、カスハラ行為に対して企業側として何の手立ても講じないままだと、物理的にも心証的にも大きな損失を被ることになってしまう。ただでさえ人手不足が叫ばれる現在においては致命的であり、カスハラ対策は喫緊の課題といえよう。

----------

働き方改革総合研究所株式会社代表取締役

働き方改革総合研究所株式会社代表取締役。労働環境改善、およびレピュテーション改善による業績と従業員満足度向上支援、ビジネスと労務関連のトラブルと炎上予防・解決サポートを手がける。厚生労働省ハラスメント対策企画委員。

----------

(働き方改革総合研究所株式会社代表取締役 新田 龍)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「ふざけるな」「警察呼ぶぞ」カスハラ被害者、今もフラッシュバック…心の被害深刻化

読売新聞 / 2024年7月17日 16時17分

-

カスハラ対応を現場任せにする会社に欠けた視点 その利用者は「顧客」かそれとも「非顧客」か

東洋経済オンライン / 2024年7月5日 15時30分

-

ANAとJALが共同で「カスタマーハラスメントに対する方針」を発表

マイナビニュース / 2024年7月1日 12時34分

-

ANAとJAL「カスハラ方針」共同で策定 23項目の“行為例”も紹介

ORICON NEWS / 2024年6月28日 14時2分

-

≪従業員を守れ!≫ ローソンやソフトバンクなど、企業各社が相次ぎ”カスハラ”対策

財界オンライン / 2024年6月24日 18時0分

ランキング

-

1「ユニクロ・GU・COSのTシャツ」全部買ってわかった“本当にコスパが高い傑作アイテム”

日刊SPA! / 2024年7月17日 18時37分

-

2去勢された「宦官」は長寿集団だった…女性の寿命が男性よりもずっと長い理由を科学的に解説する

プレジデントオンライン / 2024年7月18日 8時15分

-

31日5分で二重アゴ&首のシワを解消!魔法の顔筋トレ「あごステップ」HOW TO

ハルメク365 / 2024年7月17日 22時50分

-

4ロシア軍の対空ミサイルを「間一髪で回避」ウ軍のドローンが“マトリックス避け”を披露 その後反撃

乗りものニュース / 2024年7月17日 11時42分

-

5なぜ?「N-BOX」新型登場でも10%以上の販売減 好敵「スペーシア」と異なる商品力の改め方

東洋経済オンライン / 2024年7月17日 9時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください