「塩が高血圧の原因」は大間違い…どれだけ食べても体に害はないミネラル豊富な国産の天然海塩の"商品名"

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 6時15分

■「塩は体に悪い」「減塩は体にいい」は大間違いである理由

日本人は塩を摂りすぎている。動脈硬化、脳梗塞、心筋梗塞、脳出血など循環器系の病気を予防するには、塩分控えめを心がけなければならない――。そう思って、日々減塩に取り組んでいる人も多いでしょう。「塩は体に悪い」「減塩は体にいい」は、日本の健康常識になっています。

スーパーやコンビニに行けば、食品のパッケージに「無塩」「減塩」「塩分○%カット」の文字が並びます。厚生労働省も1日あたりの食塩摂取目標量を10.0g(2004年まで)から5年ごとに引き下げ、現在は男性7.5g、女性6.5g未満に設定しています。

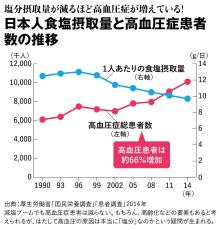

こうした官民挙げての「1億総減塩志向」とも言える意識づけが成功し、日本人の塩分摂取量(1人1日あたり)は、1990年から2014年までの24年間で、12.5gから9.7gと約22%も減りました。

その結果、高血圧症患者数はどう変化したでしょうか。驚くべきことに、約610万人から約1011万人と、約66%も増えているのです。もちろん、高齢化などの要素も関係しているでしょうが、塩分摂取量と高血圧症に関係がないこと、少なくとも高血圧症の大きな要因ではないことを証明しています。皆さんにはまず「塩=悪」であるという間違った常識を、アップデートしていただきたいと思います。

■減塩や無塩は健康を損なう可能性もある

そもそも「塩=悪」の図式は、どうして出来上がったのでしょう。日本においては1954年にアメリカの高血圧専門医ダール博士が行った疫学調査の影響が大きかったようです。

日本の東北地方に高血圧症患者が多いことに着目したダール博士がこの地域の人々の食生活を調べたところ、食塩摂取量が1日27〜28g(九州地方は14g)と突出して多く、高血圧症の発症率が40%(九州地方は20%)に上ることがわかったのです。

東北地方は寒いので室内外の温度差が大きく、出入りのたびに血管が収縮・拡張するので負担が大きくなるなどの要因もあるわけですが、このときの疫学調査ではそうした要因は調査対象にはなっていませんでした。

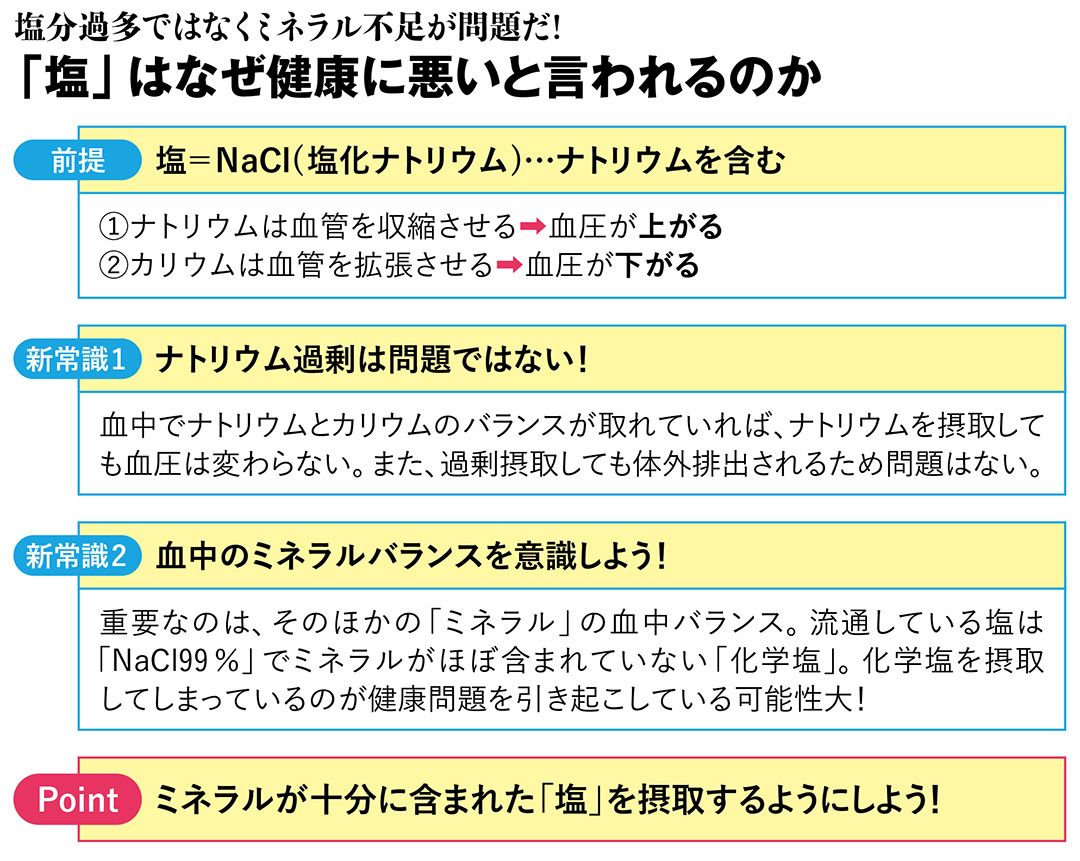

その後、別のアプローチからの科学的な研究も進んで、ナトリウム(Na)に血管を収縮させる働きがあることが証明されました。血管が収縮する(狭まる)と、中を通る血液の流れは抵抗が大きくなり、血圧が上がります。塩はナトリウムと塩素が結び付いた塩化ナトリウム(NaCl)で、塩を控えればナトリウムの摂取が抑えられ高血圧症が予防できる、という説が定着したのです。

しかし、最近では、減塩は必ずしも死亡率を下げるものではないという研究結果も出ています。例えば2014年に『The New England Journal ofMedicine』で発表された研究では、世界規模で塩分摂取量と心血管疾患や死亡率との関連を調査しています。そこでは1日の塩分摂取量が「非常に多い」「非常に少ない」場合にリスクが高まり、適度な塩分摂取量でリスクが低下することが指摘されています。

あるいは11年に『Journal of AmericanMedical Association』で発表された研究では、塩分摂取量が多いほうが、“常識”とは逆に死亡率が低かった事例も報告されています。

■塩を過剰摂取してもなぜ問題ないのか

ナトリウム(Na)が血管を収縮させることは間違いありません。そしてナトリウムの塩化物が塩化ナトリウム(NaCl)であり、化学的に定義される「塩」です。しかし、私たちが昔から口にしてきた塩には塩化ナトリウム以外にも、さまざまなミネラル(無機物)が混ざっています。

それは産地・製法の異なる塩を食べ比べてみればわかります。それぞれ味が異なりますし、しょっぱさだけでなく苦味やコク、酸味やうまみ、甘みすら感じる塩もあります。塩に含まれるミネラルのバランスが、味の違いを演出しているのです。

ミネラルとは生体を構成する元素のうち、酸素・炭素・水素・窒素以外の元素の総称です。

ナトリウムもミネラルですが、ほかにも「主要ミネラル」と言われるものに、カルシウム、カリウム、マグネシウム、リン、イオウがあります。また「微量ミネラル」と呼ばれる鉄、亜鉛、銅、ヨウ素、フッ素、セレン、マンガン、コバルト、モリブデンなども大切な役割を担っています。

「塩」には、こうしたミネラルが塩化ナトリウムに“結合された状態”で含まれているのです。これまでの主要な医学研究はナトリウムが血管を収縮する作用については証明しましたが、塩化ナトリウムにほかのミネラルが結合した状態でどのような作用を及ぼしているかは、解き明かしていません。

わかっている範囲では、例えばカリウムには血管を拡張させる作用(ナトリウムの逆)があります。また血液は体内を巡りながら腎臓を通る際に「糸球体」というフィルターでろ過されますが、ほかのミネラルがバランス減塩・無塩の間違いがわかる「塩」の新常識よく結合された状態であれば過剰な塩化ナトリウムがほかの老廃物と一緒に体外に排出されることもわかっています。

さらに、人体にはナトリウムが不足した場合に、再吸収するシステムも備わっています。例えば、人は常に汗腺から水分(汗)を蒸発させ肌を保護していますが、汗管といわれる部分でナトリウムや塩素を再吸収できます。ところが激しい運動をするなどして大量に汗をかくと、再吸収が間に合いません。そうすると体は味の濃い(しょっぱい)食べものを欲して、ナトリウムを補おうとするわけです。

このように人体には過剰な栄養素を排出したり、不足した栄養素を取り込んだり再吸収する機能が備わっています。そのため、理屈ではどれだけたくさん塩を摂っても問題はないのです。ただし、それは人類が何万年も摂取してきた「自然の塩」に限った話です。

多くの人は「塩というのは海水を乾燥させてつくったもの」と考えているでしょう。そうしたいわゆる「海塩」と呼ばれるものは、塩化ナトリウムが90%、残り10%はさまざまなミネラルから構成されています。

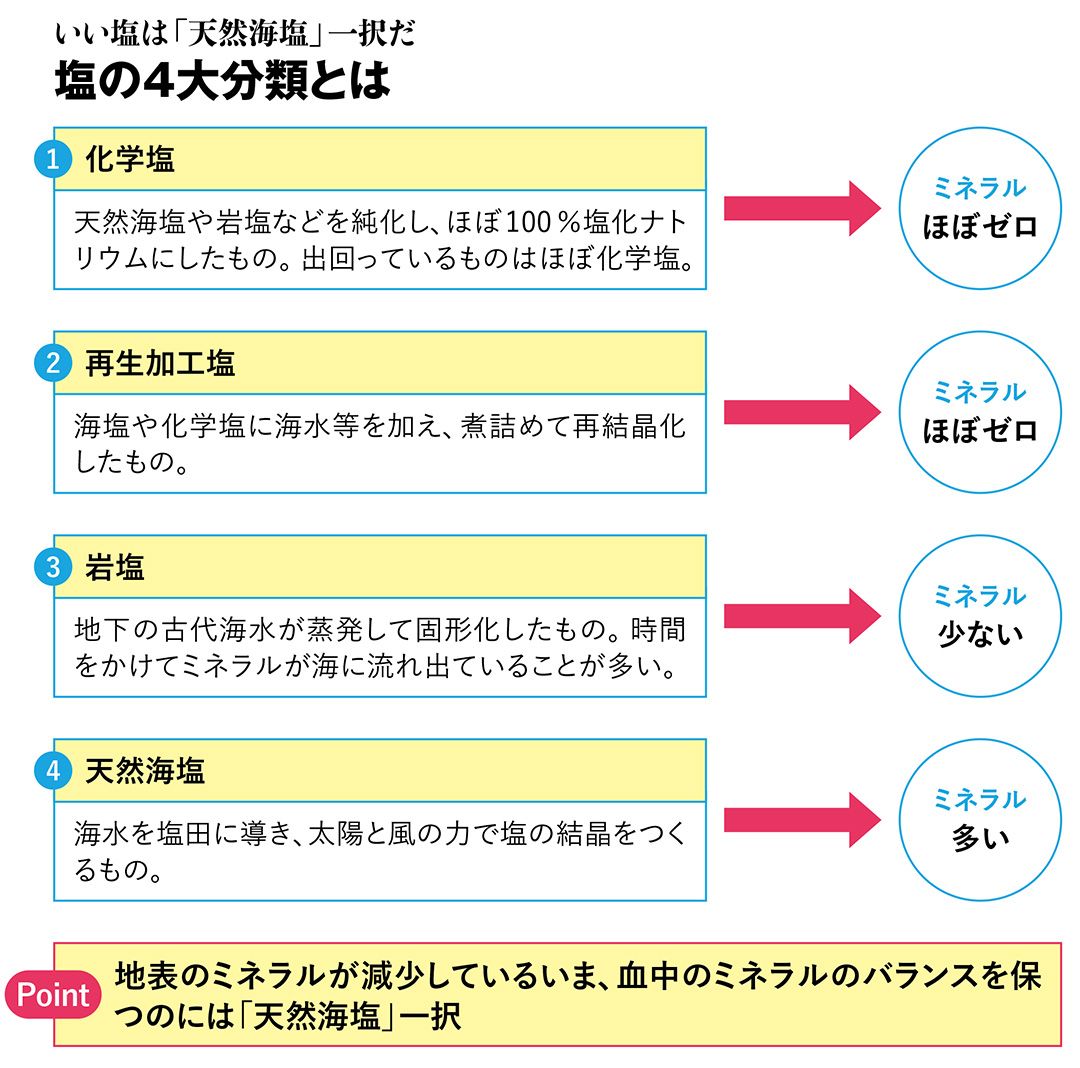

ところが、今日の日本で食用として販売されている塩や食品に使われている塩の多くは、海水を逆浸透膜やイオン交換膜を通して塩化ナトリウムだけを取り出した「精製塩」(化学塩)です。この製法でつくられた塩の塩化ナトリウム純度は99%以上で、ミネラルはほとんど残っていません。

多くの人が日ごろ食べているのは「塩」というよりは「塩化ナトリウム(NaCl)」と呼んだほうがふさわしい物質です。ミネラルが結合されていないのでナトリウムは体外に排出されにくく、摂れば摂るほど血管を収縮させる効果が研ぎ澄まされていくのです。

■ミネラルのバランスが健康にもっとも重要だ

だからといって、ミネラルをむやみに大量摂取すればいいわけではありません。例えばカリウムは野菜や豆類に多く含まれているミネラルで、人体に欠かせない栄養素です。しかし、ナトリウムとのバランスで過多になっている状態では問題が生じます。

私たちの体は約37兆個の細胞でできており、その内と外は水分で満たされています。細胞内の水分を「細胞内液」、細胞外の水分を「細胞外液」と言いますが、双方の水分量はナトリウムとカリウムのバランスによって調整されているのです。

現代の日本人は、減塩ブームの影響でナトリウム不足、カリウム過多になっている人がほとんどです。そうすると細胞外液が細胞内液に取り込まれて、細胞が浮腫んだ状態になってしまいます(ナトリウム過多・カリウム不足だと逆の現象が起きて細胞が痩せる)。

先に「カリウムには(ナトリウムとは逆に)血管を拡張させる作用がある」と述べました。血管が拡張すると血液の流れは弱まりますので、血圧は下がります。その結果、脱力感や食欲不振、低血圧症、冷え性、失禁などに悩む人が増えています。

血流には体の隅々に栄養と酸素を行き渡らせ、血管の老廃物を押し流すという役目もあります。血流が弱まることで血管内壁に老廃物がこびりつき、血管が狭まり、必要なところに栄養と酸素が行き渡らなくなります。そうなると微細な血管が集まっている部位からダメージを受けます。その結果、眼球(近視)や脳(認知症)の疾患が増えています。

健康になりたいのなら塩を減らすのではなく、ミネラルのバランスがいい塩を摂ることです。ミネラルのバランスが取れていれば、どれだけ摂っても問題はありません。逆に、悪い塩だとナトリウムやミネラルのアンバランスが生じて、あらゆる健康トラブルを招いてしまいます。

■間違いのない塩の選び方とは

では、「いい塩」とはどのようなものでしょうか。地球上に存在する塩は海から採れる「海塩」、ヒマラヤ山脈などの山から採れる「岩塩」、ウユニ塩湖などの湖から採れる「湖塩」の3つに分類されます。

ミネラルのバランスがもっとも整っているのは「海塩」です。岩塩や湖塩は何万年もの間に降り注いだ雨によってミネラルが海に流れ出ており、偏りがあります。また、産地によっては地中に含まれる有害な金属類と結合している可能性もあります。

海塩の製法には、海水を塩田に導いて風の力で濃縮し天日乾燥した「天然海塩」、海水にニガリを加え平窯で煮詰めてつくる「再生加工塩」、海水をイオン交換膜でろ過して塩化ナトリウムを取り出した「精製塩」があります。

精製塩はろ過の過程でミネラルのほとんどを取り除いてしまいます。逆に天然海塩はあらゆるミネラルが含まれていてバランスが取れていますが、有害な物質が結合してしまっている可能性があります。

例えば、海の中にはプランクトンからクジラまで多数の生物がいて、毎日相当量が死んでいます。死骸はバクテリアによって分解されますが、たんぱく質の分解産物にはたいてい毒性があります。また、近隣に工場排水や汚水を排出する施設があると環境汚染も心配です。そうした心配が少ないのは西オーストラリア、メキシコ、伊豆大島、沖縄の海域で採れた海塩です。

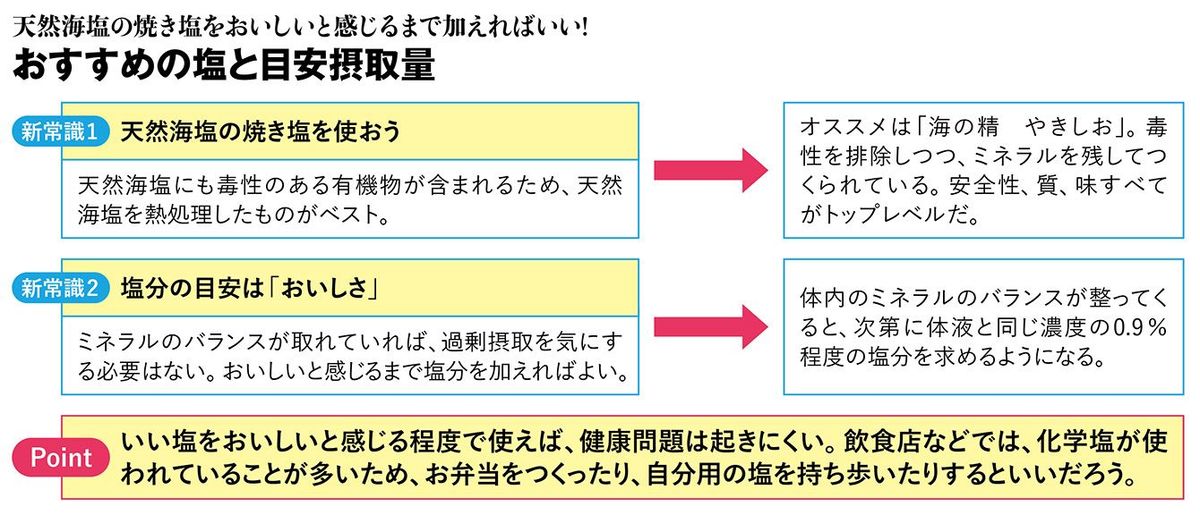

塩に含まれる有機物は250度以上の熱を加えると気化してなくなってしまいますので、イオン交換膜を通していない海塩を「焼き塩」にします。高温にするほどいいというものでもなく、900度以上で焼くと一部のミネラル分が溶けてセラミック化してしまいます。250度以上600度以下でじっくり焼いたものを選んでください。

■塩分摂取量の目安はどの程度か

これを自分でつくるとしたら、素焼きの焙烙(ほうろく)で3~6時間もかけて焼かなければなりません。誰にもできることではないと思いますので、市販のものを探します。私自身いろいろな商品を調べ産地まで見学に行ったりもしていますが、私の知るかぎりベストと言えるのは「海の精 やきしお」(海の精)です。

この塩であれば、どれだけ食べても安心です。先述のとおりナトリウムは過剰摂取されませんし、不要なミネラルは排出されます。味見をしながら自分が「おいしい」と感じる塩梅で食べればいいのですが、じつはそれが健康にも最適なのです。その濃度を科学的に分析すると、地域差の好みを考慮したとしても「0.9%」前後に収まります。なぜならそれが、私たちの体液と同じ塩分濃度だからです。

どんな野菜も、味付けなしで食べるとあまりおいしくありません。「採れたてなら生でかじってもうまい」と言う人がいますが、せいぜい一口か二口です。私も畑で採ってすぐの野菜をそのままかじって試しましたが、野菜の種類にかかわらず数時間後にはたいてい胃もたれがしました。カリウムばかりを急に体内に入れたからです。

ところが、生野菜も塩を振るだけで、とてもおいしく感じます。それも振ってすぐではなく、少し置いてからがいい。畑の作物はナトリウム(といくつかのミネラル)が欠けているので、塩を振って補うと、味のバランスが整うのです。しばらく置くといいのは、塩に含まれるミネラルが野菜に浸透しほかの栄養素と結合するからです。

海産物の多くは塩化ナトリウムとカリウムの比率が1:1なので、成分のバランスとしては理想的です。しかし、塩化ナトリウムが他の成分と強力に結合していると、塩味として感じる部分が少し弱まります。そこで醤油などを少しつけて塩味を補ってあげると、とてもおいしく感じます。

よく「肉には岩塩が、魚には海塩が合う」と通ぶって言う人がいますが、陸と海の単なるイメージ合わせでしかありません。肉料理も魚料理も、ミネラルバランスが整った塩を使うのがいちばんおいしくなるのです。

ただし、精製塩特有の鋭いしょっぱさや減塩で薄味が基準になってしまっていると、人が本来「おいしい」と感じる塩分濃度に物足りなさや塩辛さを感じるかもしれません。ある種の味覚異常が生じている状態ですが、心配する必要はありません。いい塩と自然な食物を摂りはじめると、ほとんどの人が1週間から長くても1カ月くらいで本来の味覚を取り戻します。

塩が毒とか薬とか、減塩がよいとか悪いとか、二者択一の簡単な話ではありません。ナトリウムとカリウムとそのほかのミネラルのバランスが取れているか、食材そのものに含まれる栄養素との兼ね合いなどにもよって、味や効能が変わってきます。

私たちの体には本来的に必要なものを欲し、過剰なものや不必要なものを排出するメカニズムが備わっています。そのメカニズムが上手に機能するように、整えるとよいでしょう。

※本稿は、雑誌『プレジデント』(2024年6月14日号)の一部を再編集したものです。

----------

一般社団法人生命科学共同研究センター理事長、総合医療コンサルタント

東西医学、心身医学、食事療法、伝承医療などを統合した総合治療法を研究。著書に『からだに「いい塩・悪い塩」』(かんき出版)など。

----------

(一般社団法人生命科学共同研究センター理事長、総合医療コンサルタント 細川 順讃 構成=野澤正毅)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

サラダにすれば「がん予防成分」がたっぷり摂れる…スーパーで買える「緑色の最強野菜」の名前

プレジデントオンライン / 2024年7月18日 10時15分

-

そのぽっこりお腹、原因は“水太り”かも!? むくまない「水の飲み方」のコツは

ハルメク365 / 2024年7月15日 22時50分

-

野菜摂取推進プロジェクト初となる大規模イベント『野菜をとろうフォーラム』を開催し、野菜の魅力と上手な摂り方について発信しました

PR TIMES / 2024年7月15日 16時15分

-

夏こそ、バナナ!スミフルは【こどもを守る!熱中症対策】に協賛

PR TIMES / 2024年7月10日 16時45分

-

「ベッドでスマホ」は絶対NG…眼圧を下げ、失明を避けるために知っておきたい「スマホ、PC、読書のコツ」

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 8時15分

ランキング

-

1去勢された「宦官」は長寿集団だった…女性の寿命が男性よりもずっと長い理由を科学的に解説する

プレジデントオンライン / 2024年7月18日 8時15分

-

2結婚相談所は知っている「いつまで経っても、結婚できない男女の“意外な問題点”」

日刊SPA! / 2024年7月18日 15時50分

-

3iPhoneは「128GB」か「256GB」どちらを買うべきですか?【スマホのプロが解説】

オールアバウト / 2024年7月16日 21時25分

-

4ロシア軍の対空ミサイルを「間一髪で回避」ウ軍のドローンが“マトリックス避け”を披露 その後反撃

乗りものニュース / 2024年7月17日 11時42分

-

51日5分で二重アゴ&首のシワを解消!魔法の顔筋トレ「あごステップ」HOW TO

ハルメク365 / 2024年7月17日 22時50分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください