休日は「ゴロ寝で映画一気見して2度寝3度寝の極楽」がダメな理由…最新研究でわかった「最強の7大休養法」

プレジデントオンライン / 2024年6月4日 6時15分

■「寝ること」だけが休むことではない

ゴールデンウイーク(GW)やお盆休みなどの長期休暇には、大勢のビジネスパーソンも、レジャーを十分に満喫します。混雑する行楽地に出かけたり、スポーツを楽しんだりすれば、そのときには“疲れた”と感じたはず。けれども、休みが終わってみると、さらに疲れがたまったというよりは、すっかりリフレッシュできて、休み前よりも「元気が増した」のを、実感している人も多いのではないでしょうか? それも、私たちが考える「休養」の成功例なのです。

「休養する」といえば、普通は「家でゴロゴロして過ごす」といったように、心身を安静にすることを思い浮かべるでしょう。

もちろん、そうした行為も休養なのですが、数ある休養法の一部でしかありません。長時間眠ったり、横になったりしても、疲れが取れるとは限りません。むしろ逆効果になってしまうケースもあります。

言い換えれば、「寝ること」は、「休むこと」と同義ではないのです。私たちが提唱している「休養学」では、「攻めの休養」とも呼んでいますが、実は、レジャーのように、身体を活動させることで疲れを癒やす「積極的な休養法」もあるのです。

■「積極的な休養法」で活力を高めよう

では、「積極的な休養」を取り入れることで何が得られるのか。それは「活力」です。

「疲労」の対義語は何かと質問をすると、多くの人は「休養」と答えます。しかし、辞書を引いてみると、「疲労」の対義語は「活力」であると書いてあります。

そして、実際に「活力」が満ちた状態まで自分自身を持っていくことで、寝るだけでは残ってしまう疲労を、打ち消せることがわかりました。

つまり、疲労回復をするために必要なのは、休養だけでなく、活力を高めることも必要なのです。

ちなみに、日本では「疲れてから休む」わけですが、海外では逆に、「休んで活力をみなぎらせてから働く」といった考え方が一般的です。例えば、海外では休日にレジャーを楽しんでいるイメージがあると思います。

これは「疲労回復だけでなく、活力アップのためにもレジャーを楽しむ」といった積極的で、前向きな休養法がメインとなっているからです。

寝るだけではなく、そうした活力を高めることができる、アクティブな休養法もうまく活用すれば、疲労回復効果が大幅に上がることを、ぜひご紹介したいと考えています。

■疲れの取れる7つの休養法

活力を高めるためには、あえて自分に負荷をかけることが必要です。その際のポイントは、「自分で決める」「仕事とは関係がない」「挑戦することで、成長できる」「楽しむ余裕がある」の4つです。

さらにいうと、肉体的なものと精神的なものの両方から、負荷をかけるとよいでしょう。もちろん、負荷のかけ方は、最初は軽いものから始めることが大事です。

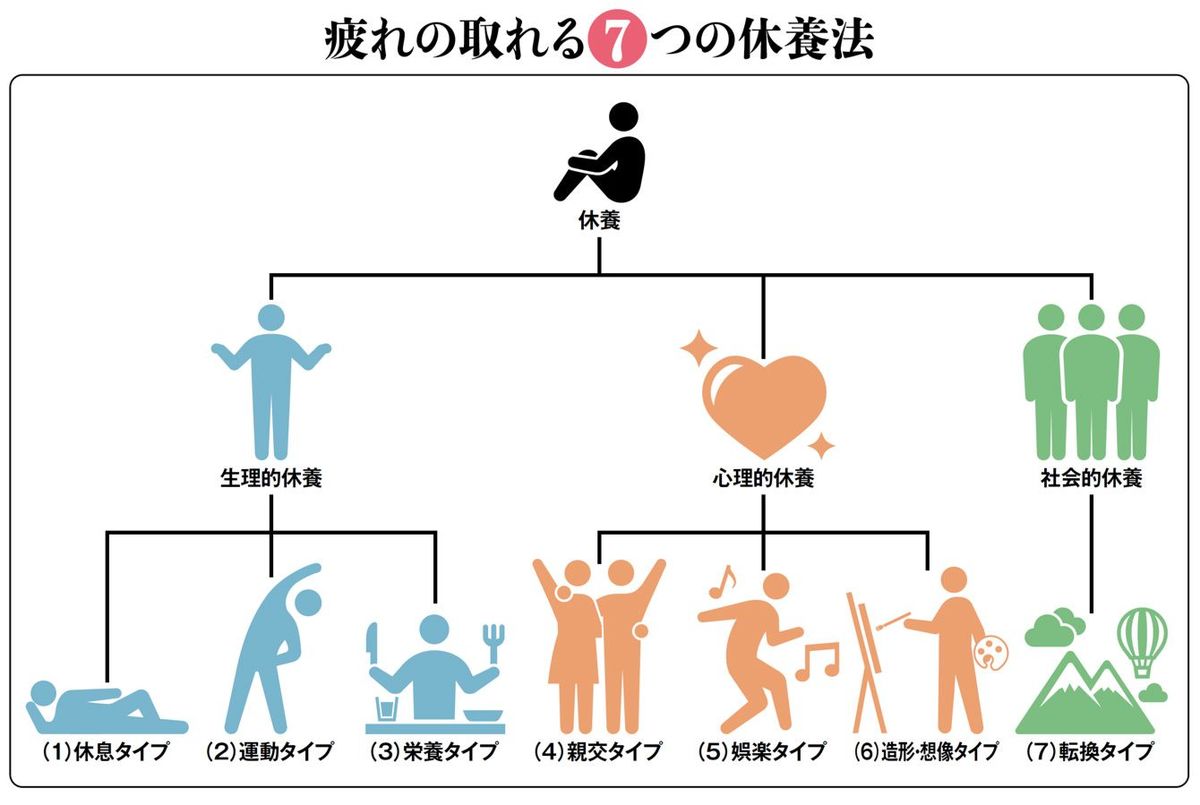

それらを踏まえて、休養学では、休養法を「生理的休養」「心理的休養」「社会的休養」の3つのグループに大きく分け、さらに全部で7つのタイプを定義しています。

生理的休養は身体面から疲労を回復させる休養法で、「休息タイプ」「運動タイプ」「栄養タイプ」の3つのモデルに分類されます。そして、心理的休養は、精神面から疲労を回復させる休養法で、「親交タイプ」「娯楽タイプ」「造形・想像タイプ」という3つのモデルに分類され、社会的休養のモデルになるのは、「転換タイプ」という休養法です。

これら7つのモデルを日常生活の中で使い分け、上手に組み合わせて主体的に休養を取ることが、疲労回復には肝心といえるでしょう。

■“自分で決めて休む”ことが大事

①休息タイプ

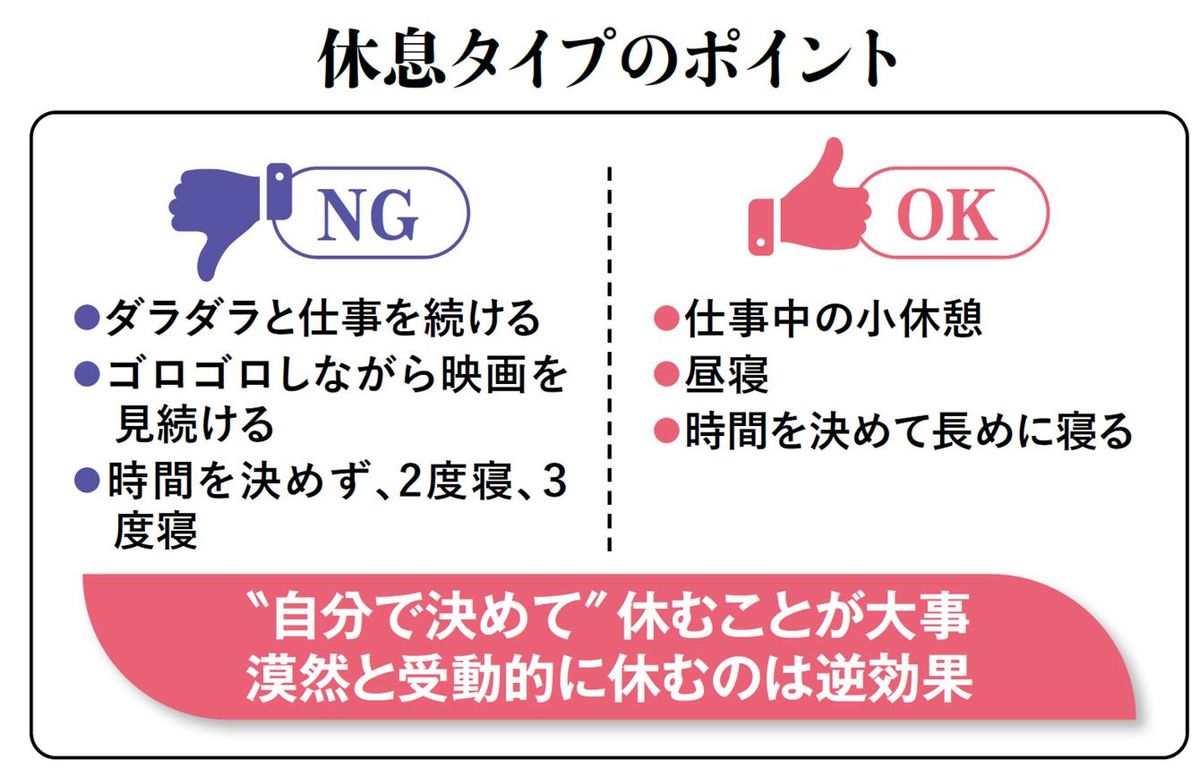

休息タイプは「寝る」という休養法のイメージに、最も近いでしょう。「休養」といえば、皆さんが最初にこれをイメージすると思います。

具体的には、ベッドで睡眠や短い仮眠を取ったり、ソファに寝そべってTVや動画を見たり、休憩を入れたりすることが挙げられます。

休息タイプは、心身の活動をいったん停止して、エネルギーの消費を抑える休養法。積極的な休養法に対して受動的で、「消極的な休養」ともいえるでしょう。マイナスのイメージを抱くかもしれませんが、実は、重要な休養法でもあります。

その大きな役割は、心身のエネルギー消費を極限まで抑え、活動を再開できるようになるまでエネルギーチャージすること。TVドラマでは、「過労」で倒れて、病院のベッドで点滴を受けたりするシーンがありますが、そうならないように、過労の手前で応急措置を取るわけです。

例えば、スマートフォンのバッテリーの容量が乏しくなると、ゼロになる前に充電しますが、それと同じことなのです。ただし、休息タイプの休養は、必要最低限にしましょう。

「寝だめ」をしようとしても、バッテリーでいう、「過充電」になるので、活力アップにはつながりません。それどころか、体がだるくなったり、活動する気力を失ったりしてしまいます。

週末に目覚めたとき、「寝不足」を感じるようであれば、睡眠時間を延ばしてもいいのですが、「つい眠りすぎてしまう」という人は、「目覚まし時計」をセットしたりして、適度な睡眠時間になるように調節してみるといいでしょう。受動的にゴロゴロとするのではなく、あくまでも能動的な睡眠を取ることが大切です。

疲労が解消され、「もう活動できるな」という状態になったら、休息タイプの休養から、積極的な休養法に切り替えましょう。

■適度な運動が疲労回復効果につながることも

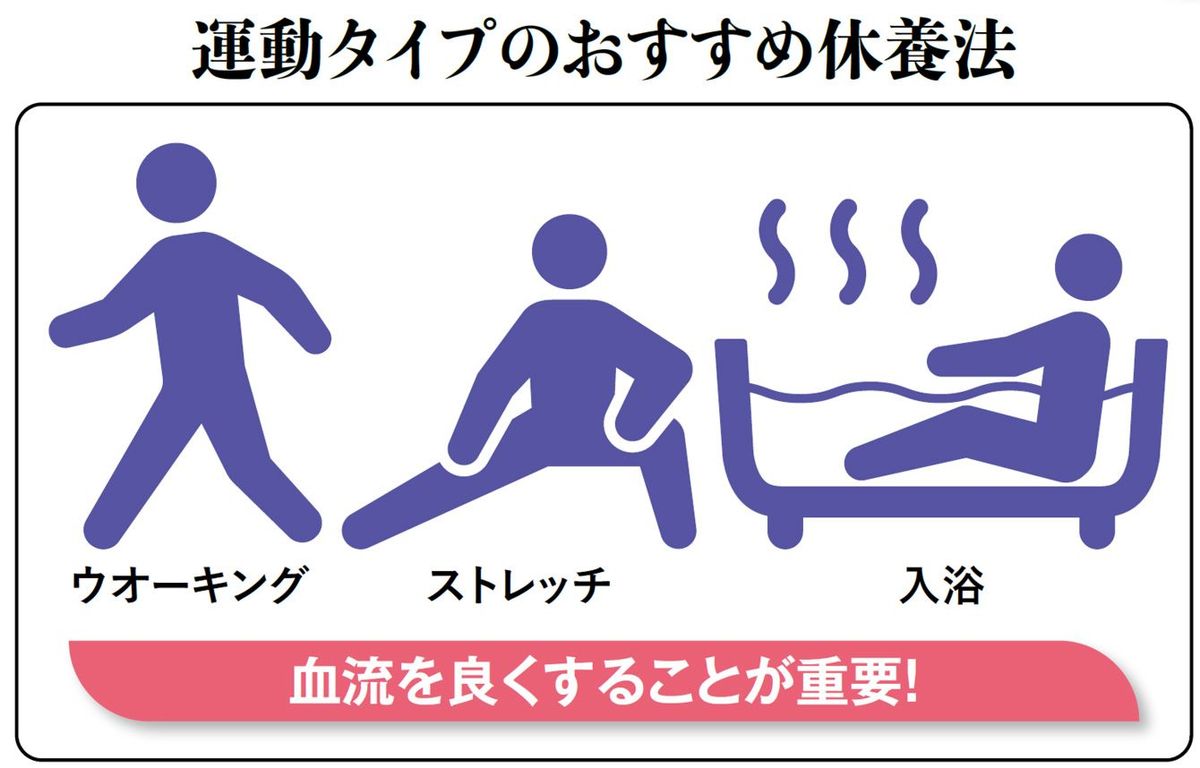

②運動タイプ

運動タイプの休養は、ストレッチしたり、ウオーキングをしたりと、体を軽く動かすこと。「運動が休養になるとは、矛盾している」と感じるかもしれませんが、適度な運動をすれば、血液やリンパの流れが良くなるので、体内に酸素や栄養が行き渡ったり、体内の老廃物が除去されたりして、疲労回復が進むわけです。血行を促す「入浴やサウナ」も、運動タイプの休息になります。

例えば、アスリートが、激しい練習の終了後も少しランニングをしたり、ストレッチをしたりと、軽い“運動”をあえて行っているのは、疲労を残さないようにするためです。スポーツやサウナが好きなビジネスパーソンなら、会社帰りにフィットネスジムに行くと、仕事の疲れが取れることをご存じではないでしょうか?

とはいえ、「好きなスポーツだから」と、疲労困憊するまで打ち込んでしまっては本末転倒です。休養が目的であれば、汗を流して軽い疲労感を覚えたら、そこで運動は切り上げましょう。

高齢者やケガで動きにくい人も、じっとしているよりは、無理をしない範囲で軽く体を動かしたほうが、ストレスを解消でき、疲労がたまりません。体が適度に疲れたほうが、ぐっすり眠れます。とりわけ、高齢者は、筋力や運動能力が低下しやすく、筋肉量が減って身体活動に支障が生じる、「サルコペニア」という状態に陥りやすいのですが、軽い運動を続けていれば、その予防にも有効です。

運動する時間がなかなか取れない多忙なビジネスパーソンでも、例えば、電車を一駅前で降りて会社や自宅まで歩いたり、オフィスビルではエレベーターを使わずに階段を昇り降りしたりといった具合に工夫すれば、日常生活で軽い運動を取り入れることは可能でしょう。掃除や洗濯、炊事、買い物といった家事も体を動かすので、軽い運動になります。

■腹八分目が長寿の秘訣

③栄養タイプ

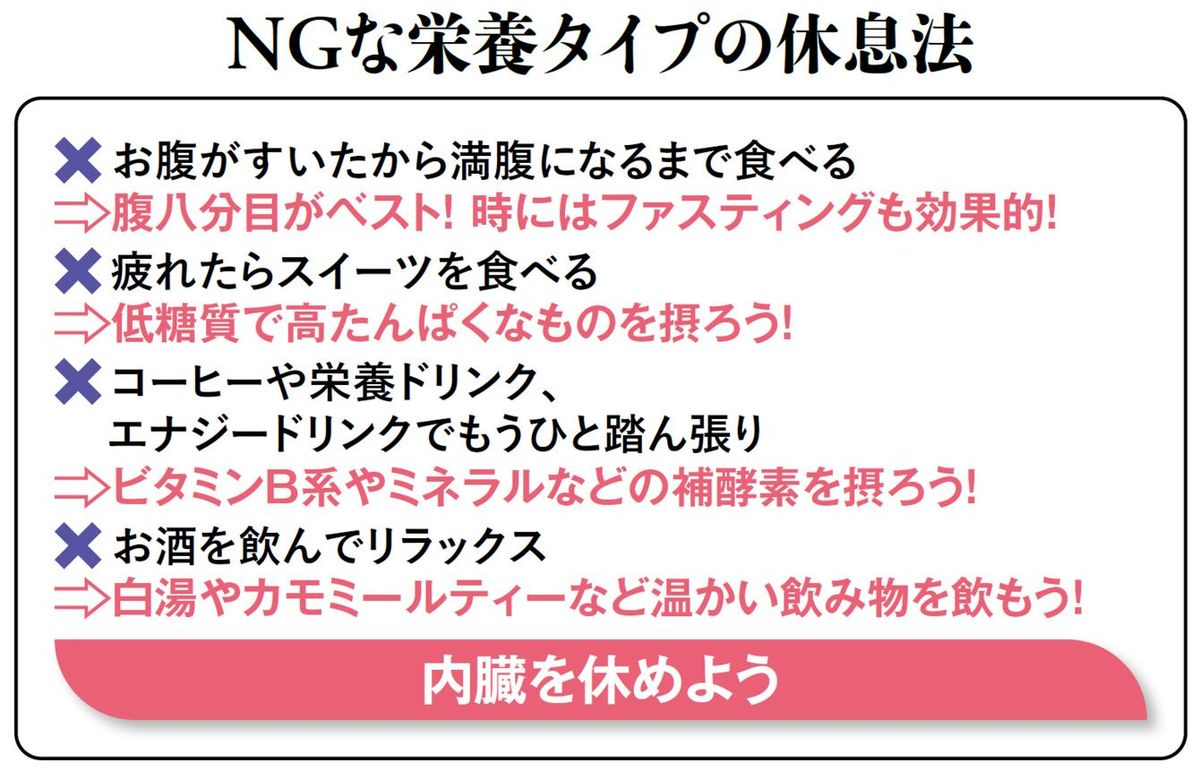

栄養タイプの休養といえば、皆さんは、「疲労回復に役立つ食事をすることか」と思うかもしれません。しかし、休養学では、「食べすぎないこと」を重視します。

不必要な栄養摂取を控えるという意味で、「引き算の栄養学」とも呼んでいます。というのも、例えば、「疲労やストレスの解消」になると思って、「お酒のガブ飲み」や「スイーツのドカ食い」をしたりすると、かえって体に重い負担をかけてしまうからです。

「腹八分目が長寿の秘訣」という先人の教えは真理で、エサを満腹になるまで食べるマウスと、腹八分目まで食べるマウスを比べた実験では、腹八分目のマウスのほうが約1.5倍長生きしました。

具体的な栄養タイプの休養としては、「ご飯のおかわりを我慢する」といった食事量のセーブ、小腹が空いたら「体が温まるお湯」を飲んだりして凌ぐこと、消化に良いおかゆといった「胃腸にやさしい食べ物」を摂ることなどが挙げられます。また、「断食」といった食事制限も引き算の栄養学の一つと考えられます。

引き算の栄養学を勧奨するとはいいましたが、ミネラルやビタミンのように日常生活で摂取しにくい栄養を、食事やサプリメントで補うことは、もちろんかまいません。

疲労回復の働きがあるミネラルでは、鉄分や銅、亜鉛、マグネシウムなどが不足しがちです。ビタミンでは、とりわけ、体内の糖分やたんぱく質、脂質を分解して、エネルギーに転換するのに必要なビタミンB群が、疲労回復には欠かせない栄養素なので、積極的に補給するようにしましょう。

市販のドリンク剤でも、ビタミンB群が手軽に摂れます。しかし、疲労感や眠気を感じにくくする「マスキング」の作用がある「カフェイン」も含まれていることが多いので、注意しましょう。

(後編へ続く)

※本稿は、雑誌『プレジデント』(2024年6月14日号)の一部を再編集したものです。

----------

日本リカバリー協会代表理事、博士(医学)

東海大学大学院医学研究科、東海大学健康科学部研究員、東海大学医学部研究員、日本体育大学体育学部研究員、特定国立研究開発法人理化学研究所客員研究員を経て、現在は一般財団法人博慈会老人病研究所客員研究員、一般社団法人日本未病総合研究所未病公認講師(休養学)、株式会社ベネクス執行役員も務める。日本リカバリー協会では、休養に関する社会の不理解解消やリテラシー向上を目指して啓発活動に取り組んでいる。編著書に『休養学基礎 疲労を防ぐ! 健康指導に活かす』(共編著、メディカ出版)、著書に『あなたを疲れから救う休養学』(東洋経済新報社)。

----------

(日本リカバリー協会代表理事、博士(医学) 片野 秀樹 構成=野澤正毅)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「休養を軸にしたスケジュール」で仕事が捗る理由 忙しくて週末の予定がない人、必見の思考法

東洋経済オンライン / 2024年6月28日 13時0分

-

50代からの「だる重疲れ」対策に!睡眠の質を上げる5つのコツ&おすすめストレッチ

ハルメク365 / 2024年6月10日 22時50分

-

2024年版 お父さんの肩こり事情 悩む人は微減するも、疲労への影響はより顕著に 休養の「運動タイプ」「造形・創造タイプ」が疲労解消へのカギ

PR TIMES / 2024年6月10日 15時45分

-

休日を「寝てよう日」にする人、疲れが取れない訳 疲労を加速させる睡眠を「休養学」博士が解説

東洋経済オンライン / 2024年6月8日 11時0分

-

ぷかぷか浮く雲や打ち寄せる波が人の心を安らがせる生理的メカニズム…休養の組み合わせで疲労回復効果UP法

プレジデントオンライン / 2024年6月5日 6時15分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください