ぷかぷか浮く雲や打ち寄せる波が人の心を安らがせる生理的メカニズム…休養の組み合わせで疲労回復効果UP法

プレジデントオンライン / 2024年6月5日 6時15分

■人や動物、自然と触れ合うことでストレス解消に

(前編から続く)

④親交タイプ

親交タイプは、家族や恋人とハグをしたり、友人や知人と楽しい会話をしたりすることで、ストレスを解消し、活力を得るという休養法。近所の女性が「井戸端会議」で集まって、世間話に花を咲かせているのは、その典型例といえるでしょう。

交流するのは、親しい人でなくてもかまいません。また、「人付き合いが疲れる」という人は、無理に親交をする必要はありません。無理な人付き合いは大きなストレスとなり、逆効果になりうるからです。

しかし、知り合いに会ったりしたときは会釈をしたり、何か困っていそうな人がいれば、手をさしのべる程度のことは時々してみてはどうでしょうか。人とのコミュニケーションは自分の感情をポジティブにしてくれます。

ほかには犬や猫、ウサギなどのかわいいペットを抱いたり、なでたりしてもいいでしょう。疲労回復に役立ちます。

母親と赤ちゃんがスキンシップをしたりすると、リラックス効果をもたらす「オキシトシン」、別名「愛情ホルモン」というホルモンが脳から分泌されるのですが、ペットと触れ合うだけでも、オキシトシンが分泌されることが知られています。

また、自然と触れ合うことも親交タイプの休養法といえます。

例えば、「森林浴」などで自然と触れ合うことも、オキシトシンが分泌されると報告されています。研究では、樹木から放出される「フィトンチッド」という物質がリラックス効果の成分として含まれているといわれています。

森や山以外に海に行くのも、やはり効果的です。

海辺で波の音を聞いたり、岸辺に打ち寄せる波を眺めたりすると、心地よく感じる人は多いのではないでしょうか。波の打ち寄せる平均回数と人間の1分間に行われる呼吸の数が同じなので、人は心地よく感じて、落ち着くのかもしれません。

■気分転換になる行為をリスト化しておく

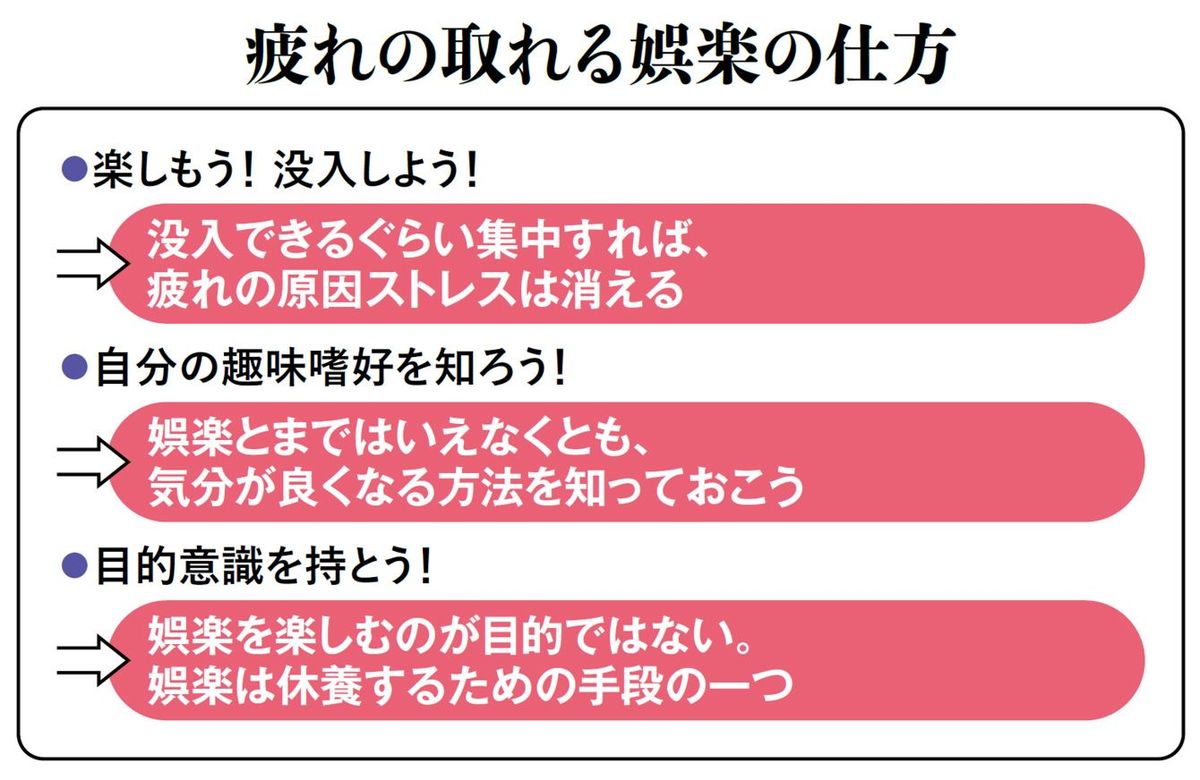

⑤娯楽タイプ

娯楽タイプの休養というのは、好きな音楽や映画を鑑賞したり、読書にいそしんだりといった具合に、趣味嗜好を追求する休み方です。

最近の例では、アイドルの「推し活」なども、娯楽タイプの休養になります。趣味嗜好に一心に打ち込んだことがある人なら、ストレスを忘れ、疲労が吹き飛んだ経験があるでしょう。

ただし、注意点もあります。例えば、皆さんは、TVやSNSのゲームに夢中になって、「徹夜で遊んでしまった」という失敗がないでしょうか? せっかくの趣味嗜好も、「やりすぎ」では、疲労回復につながりません。

あくまで休養が目的であることを忘れずにゲームをするなら、「1時間遊んだらやめる」「この場面までクリアしたらやめる」といった決め事をあらかじめつくっておくようにしましょう。

また、趣味がないといった人もいるかもしれませんが、そういった場合でも問題ありません。趣味とはいえなくても、何か好きなことであったり、気分が良くなったりすることはあるのではないでしょうか。

例えば、「鼻歌を歌う」「爪を切る」「炭酸飲料を飲む」「窓を開けて空気を入れ替える」「歯磨きをする」といったように、気分を変える方法は何かあるのではないでしょうか。

ここで大事なことは、何をすれば気分を切り替えられるのかを知ることです。そこでおすすめなのが、ストレスがたまったときに備えて、気分を切り替える方法をリスト化しておくことです。この方法は「ストレススコーピング」と呼ばれるものです。

ストレスがたまってくると、そのことで頭がいっぱいになってしまいがちですが、あらかじめすることを決めていれば、すぐに気分転換ができるでしょう。

時間があるときに、手帳などに自分なりの気分転換法を書き留めておいてほしいと思います。

■疲れを感じたら、空想してみる

⑥造形・想像タイプ

造形・想像タイプの休養では、絵を描いたり、詩を作ったり、陶芸や木工をしたりといった創作活動に集中することで、疲労を軽減させるという方法です。「DIY」で家具を作ったり、新作の料理にチャレンジしたりするといった、創作活動全般がこのタイプの休養です。一つのことに集中することは、十分な休養といえます。

また、必ずしも「形のあるもの」の創作活動でなくてもいいのです。

例えば、瞑想や空想も造形・想像タイプの休養になります。

禅から派生した「マインドフルネス」が流行していますが、これは心をからっぽにすることをすすめています。

しかし、心をからっぽにしたり、何も考えないようにしたりするのは、慣れないうちは、なかなかハードルが高く感じる人もいるかもしれません。

心や頭を無にすることが難しく感じる人には空想をすることをおすすめします。

例えば、海外の地図や写真を眺めて、「自分がその場所に、旅行で訪れたとしたら」とか、美術館で絵を見ながら、「この画家はどういった気持ちで、この絵を描いたのだろう」などと、思い浮かべてみてもいいでしょう。これもまた、造形・想像タイプの休養になります。

空の雲を見上げて、「なんか面白い形をしているな。よく見たら、魚の形に似ているな。空が海だとしたら、大きな魚が泳いでいるみたいだ」といった具合に、空想を巡らせるだけでも心が安らぎます。

空想は道具もいらなければ、時間もかからないので、一番簡単な休養法かもしれません。

疲れを感じたときに、ちょっとした時間に空想をするだけでも、少しずつ疲労が軽減されていきます。

何かに集中をしたり、好きなことに思いをめぐらせたりすることは、疲労感の軽減につながるのです。

■身のまわりの環境を変えることも休養になる

⑦転換タイプ

「転換」というと、引っ越しや転職を連想するかもしれませんが、そんなに大がかりなものでなくてもかまいません。

ここでいう「転換」とは、「身のまわりの環境を変えること」を指します。体は皮膚を隔てて、内部環境と外部環境に分かれていますが、その皮膚の外部環境を変えるということなのです。自分の外部環境を変えることも、気分転換につながり、活力が高まることから、休養法の一つなのです。

例えば、「気分転換をしたいから」と言って時々、自宅のカーテンや壁のクロスを替えたり、新しいインテリアを導入したりする人もいますが、活力アップにもプラスになるから、「部屋の模様替え」を行うのでしょう。

家の中を大掃除したり、書類を整理したり、棚に並べてあるフィギュアの位置を変えてみたり、庭の手入れで花を植えたりするのも、転換タイプの休養になります。服を着替えたり、買い物や外食に出かけたりするだけでも、自分自身の外部環境のチェンジになるので、休養になるわけです。

転換タイプの休養の最たるものが、「旅行」でしょう。旅行に出かければ、普段とは全く違う、非日常の環境に没入できるので、休養の効果は絶大といえます。

GWなどの長期休暇を活用して、旅行を楽しむ人が多いのも、気分転換をすることができて、疲労回復につながることが経験的にわかっているからだと思います。

ただし、「枕が変わると眠れない」「知らない場所に行くのは不安」といったデリケートな人は、旅行に出かけると、むしろストレスが増えてしまったといったことがあると思います。

それでは逆効果となって疲労がたまる原因となってしまうかもしれないので、無理をしてまで旅行することはありません。どのようにすれば気分転換ができるのか、ということが重要です。

■休養の組み合わせで疲労回復効果UP

ここまで7つのタイプの休養法をご紹介しましたが、次に、それらの休養法を、どのように組み合わせればいいのかをご説明しましょう。

複数のタイプの休養をセットで行えれば、疲労回復効果の倍増も期待できるでしょう。

実は、一つの休養法が、複数のモデルに当てはまるケースも少なくありません。

例えば、フィットネスジムに定期的に通っているビジネスパーソンであれば、ほかの常連客と親しくなることはありませんか?

ジムでウエートトレーニングをしたり、水泳をしたりするのは、もちろん運動タイプの休養ですが、「ジム友」とも会話が弾むようになれば、親交タイプの休養も、同時にできるわけです。

日常生活を振り返ってみると、私たちは、休養に役立ちそうなたくさんの活動を、何気なくこなしていることがわかります。

例えば、私のケースですが、休日の昼間、自宅の庭の掃除や草むしりをした後、縁側で寝転んで「日向ぼっこ」をしたり、家族と近況について話をしたり、愛犬と遊んだり、読書をしたり、外の景色を眺めてあれこれ空想したりするのが、日課になっています。つまり、休日の昼間には、転換タイプや運動タイプ、休息タイプ、親交タイプ、造形・想像タイプといった、さまざまなタイプの休養を実践しているわけです。

重要なのは、「日常のルーティンも休養になる」ことを理解したうえで、そうした活動を、できるだけセットで行えるように意識すること。そうすれば、効率的に疲労が回復できるようになるでしょう。

■疲労と休養のマネジメントに取り組む

疲れ方も、休み方も個人差があるので、例えば、「どのくらいの仕事量だと、どのくらい疲れるのか」、さらには「疲労度によって、パフォーマンスがどのくらい下がるのか」が「見える化」できれば、「どのくらい休養すれば、パフォーマンスが回復するのか」ということも、把握できるようになるでしょう。

手始めに、自分の「疲労感のレコーディング」をしてみましょう。毎朝の疲労感の度合いを、「○△×」の3段階といった、簡単なメモでもいいので、記録していくのです。同時に、簡単な活動内容も記録しておけば、仕事の負荷に応じた疲労度との関係も、わかるようになります。パフォーマンスの向上にも役立つので、ぜひお試しください。

※本稿は、雑誌『プレジデント』(2024年6月14日号)の一部を再編集したものです。

----------

日本リカバリー協会代表理事、博士(医学)

東海大学大学院医学研究科、東海大学健康科学部研究員、東海大学医学部研究員、日本体育大学体育学部研究員、特定国立研究開発法人理化学研究所客員研究員を経て、現在は一般財団法人博慈会老人病研究所客員研究員、一般社団法人日本未病総合研究所未病公認講師(休養学)、株式会社ベネクス執行役員も務める。日本リカバリー協会では、休養に関する社会の不理解解消やリテラシー向上を目指して啓発活動に取り組んでいる。編著書に『休養学基礎 疲労を防ぐ! 健康指導に活かす』(共編著、メディカ出版)、著書に『あなたを疲れから救う休養学』(東洋経済新報社)。

----------

(日本リカバリー協会代表理事、博士(医学) 片野 秀樹 構成=野澤正毅)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

休養・抗疲労行動トレンド2024「リカバリーウェア」など新しいソリューションが登場一方で「ラジオ」など昔からあるツールに再注目

PR TIMES / 2024年7月16日 14時15分

-

2024年版・日本のスポーツファン調査 県民別No.1は不動の広島県。新たに北海道がTOP3にランクイン「スポーツ観戦」がリカバリー行動として広がりを見せる

PR TIMES / 2024年7月8日 13時15分

-

リカバリーウェアのベネクス「休養学セミナー」を開催 地元サッカークラブ・厚木はやぶさFCの選手・スタッフへパフォーマンス向上のために必要な「休養」を伝える

PR TIMES / 2024年7月5日 13時40分

-

休養=寝るだけじゃない! 軽い運動、趣味に没頭…癒しに繋がる“7つの休養モデル”

ananweb / 2024年7月4日 19時0分

-

神奈川県 未病産業研究会との共同セミナー開催~リカバリー(休養・抗疲労)市場規模2023と抗疲労ソリューションを通じた、地域共創の取組~

PR TIMES / 2024年7月2日 16時40分

ランキング

-

1終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…

日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分

-

2扇風機の羽根に貼ってあるシール、はがしてはいけないって本当?【家電のプロが解説】

オールアバウト / 2024年7月21日 20時15分

-

3「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分

-

4日本カレーパン協会「カレーパン美味い県ランキング」発表 3位北海道、2位京都…1位は?

オトナンサー / 2024年7月22日 8時10分

-

5まるで夜空か海か宇宙。「青」が美しすぎる寒天菓子「空ノムコウ」【実食ルポ&インタビュー】

イエモネ / 2021年5月8日 12時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください