中国の「南京大虐殺」に日本政府は反論できる…外務省幹部がひそかに準備させていた「歴史戦」の秘密兵器

プレジデントオンライン / 2024年5月31日 7時15分

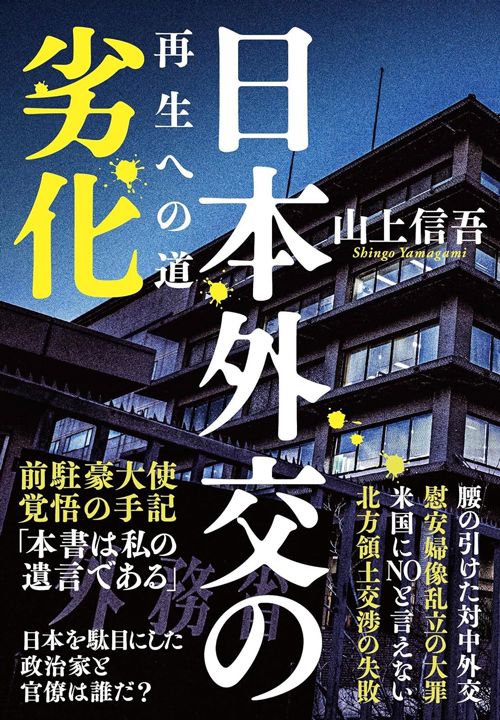

※本稿は、山上信吾『日本外交の劣化』(文藝春秋)の一部を再編集したものです。

■中国の「南京虐殺30万人説」にどう反論するか

外務省だけでなく自民党や警察組織を含めた日本全体の空気やマスコミの論調を踏まえると、歴史問題でなかなか効果的な反論ができていない事情が理解できるだろう。

反論ができていない好例を挙げよう。

中国共産党が歴史戦で日本を批判する際に用いるカードのひとつとして、いわゆる「南京虐殺」がある。日本軍が30万人に及ぶ中国人を南京で虐殺したというのが、中国側の主張だ。この問題について長年維持され、今なお使われている政府の応答要領を見てみよう。

「1937年12月の旧日本軍による南京入城後、非戦闘員の殺害又は略奪行為があったことは否定できないと考えているが、その具体的な数については、様々な議論があることもあり、政府として断定することは困難である」

要は、殺害、略奪行為は否定しないが、中国側が主張している30万人という被害者数には与しないとの趣旨と解せられる。

「虐殺などなかった」と主張する日本の保守派からの声に配慮して、「虐殺」があったとは認めない一方、「非戦闘員の殺害又は略奪行為」の発生を明示的に認めることで、左派、外国勢力に配慮し、かつ、市民が亡くなったことへの哀悼と反省の気持ちも表現するものである。換言すれば、日本国内の右と左のバランスをとった、優れて国会答弁的なラインと言えよう。

■歴史戦に勝つには「国際常識」を知る必要がある

問題は、国際場裡では、この奥歯にものが挟まったようなラインでは何を言っているのかが不明瞭であり、「大虐殺」があったとして声高に喧伝して回っている中国側のキャンペーンに対する有効な反論には到底ならないことなのだ。これでは歴史戦に勝てるわけがない。

専門家が累次にわたり明らかにしてきたとおり、南京で悲劇があったとすれば、虐殺と称するような平時の逸脱行為ではなく、混乱を極めた戦地の市街地での戦闘行為に基づくものである。市街地での戦闘行為が民間人(シビリアン)を巻き込みかねないことは、古今東西共通の問題である。一例として、2003年に起きたイラク戦争で反乱勢力と闘った米軍が市街戦で如何に苦労したかは、マティス元国防長官の回想録がよく伝えるところである。

さらに南京では、攻め手の日本軍による度重なる降伏勧告にもかかわらず、中国側司令官の唐生智が降伏することなく、兵を残して自ら首都から敵前逃亡し、中国側に大混乱が生じたという、軍人として極めて恥ずべき特異な事情があった。そうした事情を受けて、多くの中国兵が日本軍に投降せずに軍服を市民服に着替えて逃げたり、抵抗を続けた問題(いわゆる「便衣兵」)がある。戦線から離脱しようとする中国側兵士を中国の督戦隊が後ろから銃撃する問題もあった。このような現場の状況を踏まえた上でこそ、漸く何が起きたかをよく理解できるようになるのではないか。

■当時の南京の人口は20万人に過ぎなかった

そもそも、当時の南京の人口が20万人に過ぎなかったということも、30万人虐殺説への有効な反論として提起されてきたところである。

こうした点を含めて、本来は、TPOに慎重に配意しつつ、対外発信の最前線に立つ外交官が効果的なインプットを試みるべきではないか。こうした発想から、2014年、総合外交政策局審議官の時に音頭を取って、歴史問題について、受け身で終わらない積極的な発信のラインを作って在外公館とも共有した。

この中では、「南京大虐殺30万人説」に対する反論、「慰安婦強制連行20万人説」に対する反論、「戦後処理日独比較」など、現場の外交官がしばしば接する批判に対する応答要領が初めて組織的に示されたのである。

その後、この資料がどのように活用されたか、寡聞にして知らない。おそらくは今の外務省にあってはお蔵入りし、殆ど活用されていないことだろう。しかしながら、歴史問題への対処に当たってのこうした視点、反論の必要性は年月を越えて変わらないはずだ。

誤解しないでほしいが、なにも居丈高に自国の立場だけを正当化せよ、ということでは毛頭ない。後述するように歴史問題のパラダイムシフトが起きつつある現在であるからこそ、相手方や反日勢力が今なお執拗に振りかざしてくる「歴史カード」を無力化し、戦後の日本外交を呪縛してきた制約要因を根気強く排除していく必要があるということなのだ。

■「発信する場」としてのシンクタンクの役割

先述した外務省、警察組織の実態を見ると、歴史問題についてそれぞれの内部に様々な見解があり、国全体としての発信が統一されていない有様が理解されたと思う。また、歴史学者の間でも決着がついていない問題について、政府の人間が「有権的解釈」を下すのは困難であるというのも、歴史問題の特徴かもしれない。まさに、国内の分断が相手方に付け入る余地を与えているのである。

そうした中、シンクタンクの役割は重要である。政府として断定的に言えない問題や、現役の人間が発言すると差し障りがあるようなことについて発信する場として、シンクタンクは最適である。

日本の外交官であった人間が「敗戦国は歴史を語る立場にない」と語るのは、さすがに自虐がすぎるが、「歴史は勝者によって書かれてきた」ことは一面の真実であろう。であれば、「勝者の歴史」にはとどまらない視点や見方を提示して、議論に広がりと深みを持たせることは是非とも必要だろう。「勝者の正義」(victor's justice)に多くの問題があることは、リチャード・マイニア教授の著書『東京裁判―勝者の裁き』(福村出版)を引くまでもなく、多くの心ある日本人、そして他国の人間も感じてきた問題であるからだ。

■歴史問題は「国内問題」でもある

その意味で、政治のイニシアティブの下、兼原信克内閣官房副長官補(当時)がリーダーシップを取り、年間の政府予算5億円も投じて5年間余にわたって日本国際問題研究所が担ってきた歴史、領土問題について日本の立場を発信するプロジェクトは画期的だったと今も思う。私も同研究所にいた際に深く関わったが、とりわけ、日本人の史観やものの見方を英訳して欧米の有識者に提示するという作業は、今まで日本に欠けていた努力であり、非常に貴重なものである。

そうした作業のお蔭で、江藤淳氏の『占領軍の検閲と戦後日本 閉された言語空間』(文春文庫)や岡崎久彦氏のいわゆる五巻本〔『陸奥宗光とその時代』(PHP研究所)に始まる日本の近現代の政治外交史〕、呉善花氏の『侮日論 「韓国人」はなぜ日本を憎むのか』『韓国併合への道』(いずれも文春新書)といった書籍が次々と英訳され、欧米等の有識者に提供されていくことの意義は強調してもしきれないと思う。

同時に、歴史問題については日本人自身の歴史認識が割れていて日本社会の中で深い断層があることを踏まえれば、どうやってこの問題が日本外交の手かせ足かせとならないようにするかを恒常的に考え、知恵を出していかなければならない。

まさに、歴史問題は国内問題でもある。相手国勢力が日本社会の断裂を奇貨として、二国間関係で譲歩を迫り、かつ、国際社会で日本の足を引っ張る材料として歴史カードを利用し続ける限り、我々もこれに対する備えを片時も揺るがせにしてはならない。

■「今の日本がどうであるかが重要」という論点

歴史問題が取り上げられた際のひとつの有効な反論は、民主主義、人権尊重、法の支配、市場経済といった基本的価値を欧米と共有する平和愛好国家としての日本の戦後の歩みを強調し、さらには経済成長、経済協力を通じた国際社会への貢献をハイライトしていくことである。歴史カードを振りかざす中国や韓国の勢力との差別化でもある。

約80年前に何をしたか、何があったかという議論よりも、今の日本がどうであるかが重要という論点であり、特に第三国との関係では最も有効な議論となり得る。国内での政治的立ち位置が右であろうが左であろうが、賛同を得やすい議論でもある。

個人的には賛同できかねるところも多いが、Wokeカルチャー(社会的正義を強調する動き)やBLM運動(Black Lives Matter. 白人中心の世界観、歴史観への異議を表明)が昂じて既成のものの考え方に異議を呈する動きが出てきていることも、注目に値する。今後の展開を注意深く見ていく必要はあるが、「修正主義」というレッテル貼りを恐れることなく、発信すべきメッセージを発信できる余地が広がっていることを意味するのかもしれない。

畢竟、歴史戦とは、ナラティブ(言説)の勝負なのである。今の時代に、今を生きる聴衆に対して、説得力ある形で日本の立場や考え方をインプットする。この戦いこそ、歴史戦の本質であり、日本の効果的な対外発信が期待されるのである。

■冷戦後の「曖昧な時代」が終わった

時代の流れを鳥瞰すれば、ロシアによるウクライナの侵略によって、歴史問題のパラダイムは大きく変わったとも言えよう。すなわち、グローバル化を標榜していた冷戦後の曖昧な時代が終わった。思えば冷戦崩壊後、ロシアや中国のWTO加盟、ロシアを入れたG7のG8への拡大など、法の支配に基づく国際社会に中露を取り込もうとする西側諸国の善意かつ懸命の努力が重ねられた。にもかかわらず、結局のところ、ロシアも中国も、力と脅迫により現状を一方的に変更しようとするのみならず、第二次大戦後の国際社会の基本原則とルールを一顧だにしない行動が明らかとなってきた次第である。

このような状況下で、得てして歴史問題を取り上げて日本批判を展開してきたのが、韓国は別として中国、北朝鮮、ロシアといった強権的な独裁国家であることは何を物語るのか? との問いかけは有効だろう。米国、英国、豪州といった実際に日本が激しく干戈を交えた国々とは和解が達成されてきたこととの対比も際立つ。

■注意すべきは、2025年の「戦後80年」

まさに、80年前に何が起きたかよりも、今目の前にある喫緊の課題に対して如何に対応すべきかが問われているとのナラティブこそが強力であり、かつ、説得力に富んでいる。

本来、こうしたナラティブは、国際潮流に通暁している職業外交官こそが先頭に立って打ち出すべき話だ。歴史問題で日本が数々の煮え湯を飲まされ、対応に追われることとなった責任の大きな一端が外務省にあったことは間違いない。今こそ、敗戦の呪縛から日本、そして日本外交を解放すべく、能動的な働きを期待したい。

この観点で注意すべきは、2025年の戦後80年だ。

戦後50年の村山談話、戦後70年の安倍談話に続いて余計な談話を出さない、それに尽きる。

東京裁判史観に立つリベラルな首相を抱えた時期だからこそ、ナイーブな一部の外務官僚が図に乗って謝罪主義のパンドラの箱を再び開けてしまい、歴史問題が息を吹き返すことがないよう、強く祈っている。

----------

前駐オーストラリア特命全権大使

1961年東京都生まれ。東京大学法学部卒業後、1984年外務省入省。コロンビア大学大学院留学を経て、2000年在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官、その後同参事官。北米二課長、条約課長を務めた後、07年茨城県警本部警務部長という異色の経歴を経て、09年には在英国日本国大使館政務担当公使。国際法局審議官、総合外交政策局審議官(政策企画・国際安全保障担当大使)、日本国際問題研究所所長代行を歴任。その後、17年国際情報統括官、18年経済局長、20年駐オーストラリア日本国特命全権大使に就任。23年末に退官し、現在はTMI総合法律事務所特別顧問等を務めつつ、外交評論活動を展開中。著書に、駐豪大使時代の見聞をまとめた『南半球便り』(文藝春秋企画出版部)、『中国「戦狼外交」と闘う』(文春新書)がある。

----------

(前駐オーストラリア特命全権大使 山上 信吾)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

南京事件で「一般人を多数殺害」記載の教科書に「裏付けを」神奈川の民間団体、回答は1社

産経ニュース / 2024年7月17日 11時8分

-

プーチン大統領の使者東京へ 新ロシア大使に初の単独インタビュー 緊迫の80分

日テレNEWS NNN / 2024年7月16日 6時15分

-

ロシア大使「病院攻撃」を否定 単独インタビューで「問題は西側諸国の兵器提供」 NATO協力の日本を「非常に残念」と…

日テレNEWS NNN / 2024年7月11日 6時22分

-

中国の戦狼外交官カンボジア到着 大使として影響力強化

共同通信 / 2024年7月6日 10時41分

-

公開イベント「分極化時代における人間の安全保障 ~危機と未来に向けた連帯~」

PR TIMES / 2024年6月19日 18時15分

ランキング

-

1隣人をサンドバッグ扱いし、骨折30カ所 暴行死させた元ボクシング練習生の無慈悲な犯行

産経ニュース / 2024年7月18日 8時0分

-

2お金がない人ほど気にしていない「5つの出費」とは?資産1億円を達成した女性が教える、投資を学ぶ前にすべきこと

日刊SPA! / 2024年7月18日 8時50分

-

3恐怖心がない?トランプのガッツポーズに危うさ 常人離れした度胸は無謀と背中合わせ

東洋経済オンライン / 2024年7月18日 8時10分

-

4〈サッカー日本代表・不同意性交の容疑で逮捕〉「サッカーに集中したいって理由で彼女と別れたこともある純粋なサッカー少年でした」佐野海舟の親友が語った「飲酒疑惑&坊主謹慎処分」の真相

集英社オンライン / 2024年7月18日 11時41分

-

5堀井学衆院議員の東京・北海道の事務所を家宅捜索 東京地検特捜部 公選法違反疑い

産経ニュース / 2024年7月18日 10時52分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください