証拠の改竄やもみ消しもやりたい放題…元警察官が告白する「呼気アルコール検査」のあり得ない実態

プレジデントオンライン / 2024年5月29日 17時15分

■長男は春に高校生になるはずだった

「先日の記事(「スマホを触っていない」と言えば執行猶予に…21歳女子大生の遺族に検察官が放った“信じられない一言” 「ながら運転」に甘すぎる警察と検察の驚きの実態)を読ませていただきました。息子の加害者も運転開始前に酒を飲みながらスマホゲームをしていたことが分かっていますが、加害者の供述から単なる前方不注視とされました。死亡事故が起こってもスマホすら調べないなんて、一般の方は信じられないでしょう。私も息子が被害に遭うまでは、知りませんでした」

そう語るのは、2015年3月23日、長野県佐久市で長男の樹生(みきお)さん(当時15、中学3年)を飲酒運転によるひき逃げ事件で亡くした和田真理さんです。

加害者の男(当時42)は、この日の午後10時ごろ、事故直前まで飲食店で約2時間酒を飲み、そのままハンドルを握って、塾帰りに自宅前の横断歩道を渡っていた樹生さんを、中央線をはみ出し、スピードオーバーではねました。しかし、樹生さんを救護することなくコンビニへ直行し、口臭防止のタブレットを購入。歩道に倒れていた樹生さんのもとへ現れたのは、衝突から10分ほど経過してからのことでした。

■飲酒運転の死亡事故が「運転ミス」で済まされる現実

飲酒、速度違反、横断歩道上での死亡事故、その上、救護義務を怠り、証拠隠滅とも取れる悪質な行為を重ねていた加害者……。ところが検察は、「危険運転致死罪」ではなく、「過失運転致死罪」で起訴。判決は、禁固3年執行猶予5年というものでした。警察が行った呼気アルコール検査の結果、酒気帯びの基準値である0.15mg/Lをわずかに下回っていたため、結果的に「事故に酒の影響はない」と判断されたのです。

和田さんは語ります。

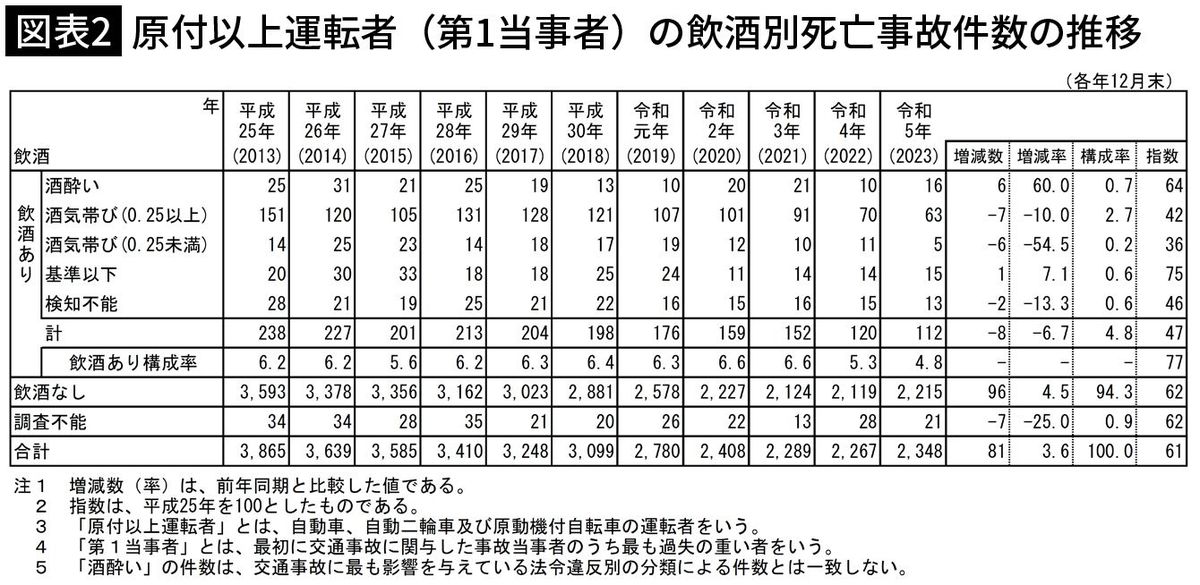

「酒を飲んで運転したことは明らかでも、呼気アルコール検査の数値が、酒気帯び運転の基準値である0.15mg/L以上か未満かで、その刑罰には天と地ほどの差が生じます。道路交通法は飲酒運転自体を禁止しています。しかし、呼気アルコール検査の数値が基準値未満であれば、危険運転どころか道路交通法違反(酒気帯び運転)での処分すらありません。令和5年酒気帯び運転の基準値(0.15mg/L)未満の死亡事故は15件発生しています。これは酒気帯び運転(0.25mg/L未満)の死亡事故5件の3倍の件数です。また、飲酒検知不能の“飲酒あり”の死亡事故が13件も発生していることにも問題を感じます。厳罰化されたはずの飲酒運転ですが、そもそも呼気検査の数値は本当に正確だといえるのでしょうか」

■「無難な線で」数値をひっそり下方修正

飲酒事故の被害者、遺族の中には、同様の疑問を抱く人が少なくありません。

2015年5月11日、大阪市中央区のアメリカ村で長女の恵果さん(当時24)の命を奪われた河本友紀さんは、実際に呼気アルコール検査結果のずさんな取り扱いを目の当たりにしたといいます。

河本さんは振り返ります。

「加害者は25歳の女でした。直前まで近くの居酒屋で仲間と酒を飲んでいたにもかかわらずハンドルを握り、駐車場から出ようとしたとき、車止めにぶつかって飛び出し一方通行を逆走。友人と自転車で走行中だった恵果をはねたのです。刑事記録を確認したところ、現場からは呼気アルコール濃度は0.25mg/Lだったと報告されていました。ところが、検知管に表れる着色の境界が読み取りにくかったらしく、0.25mg/Lで報告した3分後に、『無難な線で』という理由で、0.2mg/Lに低く訂正されていました。また、本来、境界線に貼るべきマークシールがまったく違う場所に貼られており、後から、担当警察官がシールの使用方法を間違えていたことも発覚したんです」

■「本人の目を見れば、薬物をやっていないことはわかる」

河本さんが捜査に不信感を抱いたのは、それだけではありませんでした。

「事故直後、加害者の女は前後不覚のような状態だったそうです。その姿を見ていた目撃者から、『薬物検査はしたのでしょうか?』と聞かれたので、検察官に尋ねてみたのですが、『本人の目を見れば、薬物をやっていないことはわかる』という答えが返ってきたときは、愕然としました」

河本さんの加害者も、和田さんの加害者と同じく、事故直前まで酒を飲んでいたことは明らかでした。しかし、結果的に検察は『運転に影響を与えるほどの酒量ではない』と判断。「危険運転致死傷罪」ではなく「過失運転致死傷罪」で起訴し、判決ではあくまでも『アクセルとブレーキの踏み違え=運転ミス』とされ、懲役3年6カ月(未決勾留360日算入)の判決が下されたのです。結局加害者は、判決から1年で出所しています。

■呼気アルコール検査は本当に正確なのか

樹生さんと恵果さんが飲酒ドライバーによる事故の犠牲になってから9年、2人の母親は今も、呼気アルコール検査の正確性に疑問を投げかけています。

飲酒検知管の精度について、和田さんはこう指摘します。

「たとえば、東京高裁の判決文(白石文子裁判長)には、警察が主に使用している手動式の『北川式SE型飲酒検知管』の指示値は、運転者の不利にならないよう、実際の濃度よりも約73.3%~80%と、低くなるよう設定されていることが明記されています。また、この検知管は気温が低いと数値が低くなるとのことで、2024年2月21日の国会では、警察庁が自ら『10~35℃で使用するものだ』と答弁していました。ちなみに私の息子が事故に遭ったとき、現場の気温は氷点下でした。加害者の呼気検査はパトカーの中で行われたとは思いますが、本当に10℃以上の環境だったかは不明です」

2023年6月、和田さんと河本さんは、上記国会で質疑を行った参議院議員の緒方林太郎氏に、「交通犯撲滅に向けた要望」と題した書面を提出していました。以下はその要望書の中の一文です。

・危険でない飲酒運転は存在しません。飲酒運転は未必の故意であり、本来は酔いの程度に関わらず危険運転で起訴されるべきであると思います。

・飲酒運転は絶対に許さないという国の姿勢を示してください。

■元警察官「あの数値は決して正確とは言えません」

「現場で呼気検査を行ってきた立場から言えば、あの数値は決して正確とは言えません。ドライバーだけでなく、警察側でも不正が行われることがあるからです。ですから、飲酒しているにもかかわらずハンドルを握り、事故を起こした場合は、その時点で呼気アルコール濃度に関係なく『危険運転致死傷罪』として立件するべきだという意見には、私も賛成ですね」

そう語るのは、愛媛県警の元警察官(1967年採用、2009年退職)で現職時代から警察の裏金問題を告発し続けてきた仙波敏郎氏です。

「飲酒検知を受けることに慣れているドライバーは、風船に息を入れるとき腹から息を吐かずに頬の中に入れた空気を吐き出そうとするんです。そうすると、アルコール濃度は低く出るのですが、口先だけで息を吹き込んだ場合、風船はあまり膨らまないので、こちらはもっと深く息を吐くように言うわけです。それでも従わない場合は拒否したとみなし、逮捕して血液採取を行うこともありました。また、呼気検査の前には必ず水で口をすすがせるのですが、中には、少しでもアルコール濃度を下げようとして、口をすすがずその水を飲んでしまう者もいましたね」

■地元の有力者、警察縁者の絡む事件はもみ消しも…

一方、検知する側の不正もたびたび目撃してきたと言います。

「私の現職当時は、飲酒と無免許の取り締まりにノルマがあったんです。無免許の検挙は簡単ですが、酒気帯びは数値が問題になります。当時は呼気1リットル当たり0.25mg/L以上が基準だったので、その数値までアルコール濃度が上がるように、当事者から採取した風船の中の呼気を複数回、つまり2リットルくらい検知管の中に注入したり、中には警察官自らが自宅で酒を飲み、自分で風船を膨らませて酒酔い運転の検知管をあらかじめ仕込んだりしている連中もいました。そんなことはやめろとよく注意したものですよ」

逆に、有力者や警察の縁者が絡んでいる場合には、アルコール濃度を下げたり、飲酒をもみ消したり、といった理不尽な指示がしばしばあったと言います。仙波氏の著書『現職警官「裏金」内部告発』(講談社)には、そうした事実が具体的に記されています。

「宇和島警察署の前で重傷事故が発生したときのことです。加害者の呼気検査をすると明らかな酒酔い運転だったので逮捕し、私は必要な書類の作成に取り掛かりました。すると、しばらくして副署長が『逮捕しなかったことにしてくれ』と言いにきたんです。私は『何を言うんですか、刑事訴訟法上そんなことはできません』ときっぱり断ると、副署長は『じゃあ、お前はのいとけ』と言って私を担当から外し、逮捕を取り消したうえ、アルコール度数を低く捏造し、違反切符を飲酒運転の中でも軽い“酒気帯び”に変えました。実はこの加害者は国会議員の後援会長で、警察の防犯課長と一緒に酒を飲んでいたんです」

事の詳細については本の中に書かれていますが、結果的にこの事故は、被害者が3カ月間の入院を強いられる重傷事故であったにもかかわらず、「全治4週間の軽傷事故」として処理。加害者は免許取り消しを免れ、免停で終わりました。そして仙波氏はその後、異動を命ぜられたといいます。

「もちろん、まじめにやっている警察官は大勢いますが、呼気検査はこうした不正が可能なのです。デジタル式のものであれば、ある程度正確に検知結果が出せると思いますが、本来は令状を取るのに多少時間がかかっても、血液を採取してアルコールや薬物の検査すべきだと思いますね」

■日本の法律では「裁判官の令状」が必要

しかし、日本ではこうした捜査を行うことは難しいのが現実です。

以下は、先に紹介した2月21日の国会(参議院内閣委員会)でのやりとりです。警察庁交通局長が、血液採取について以下のような答弁をしています。

つまり、容疑者から血液を採取するには、「裁判官の令状」を取ってから医師に依頼するよう法律で定められているため、現状の制度では時間がかかりすぎる、そのため、結果的に交通事故などの捜査では、直後に血中アルコール濃度を検査することはできない、というのです。

■血液検査のハードルは高すぎないか…遺族が抱く捜査への疑念

そんな中、和田さんは遺族として耐え難い思いをしたと言います。

「事故から数カ月後、私は警察に加害者の血中アルコール濃度について尋ねました。そうしたら、それは調べていないという答えでした。ところが信じられないことに、息子の遺体からは、わざわざ血中アルコール濃度検査のために血液を採取していたのです。その事実を知ったときには本当に驚き、ショックを受けました。塾帰りに被害に遭った樹生はまだ15歳。身元も判明していました。当然ですが樹生からアルコールは検出されませんでした。加害者こそ血中アルコール濃度検査をすべきではなかったのかと疑念を抱きました」

飲酒運転で死亡事故を起こした容疑者からは血液を採取せず、亡くなった被害者からは血液を採ってアルコールの検査を行う、このようなアンバランスな捜査がまかり通ってよいのでしょうか。

河本さんもこう語ります。

「現在の捜査は、警察官が事故を起した加害者の酒臭に気づいた時に呼気アルコール検査が行われていますが、最低でもすべての死亡事故で、簡易的な呼気アルコール検査ではなく、血中アルコール濃度検査を行なえるようにしていただきたいです。私は看護師なのですが、医療現場では血糖値を測るために指先から血液を採取する簡易な器具等を使っています。たとえば、そのような器具を開発し、本人に血液を採取させれば、令状は必要ないと思います。もしくは救急隊員や警察官が現場で血液を採ることができるように法律を見直してほしいです。そもそも、呼気だけでは薬物は検出できません。最近は危険ドラックを販売する店舗がまた増えてきているそうです。車を凶器に変え、人を死傷させた際にはあらゆる容疑を視野に入れて捜査していただきたいです」

■国は遺族の声に耳を傾けてほしい

アルコールや薬物などの証拠は、時間の経過とともに刻々と証拠が消えてしまいます。飲酒事故においては、和田さんや河本さんのように、警察や検察の捜査に長年疑念を抱き続けている交通事故遺族が少なくありません。

法務省で「自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会」が開かれている今、飲酒や薬物使用による交通事故を起こした場合は、曖昧な呼気検査だけでなく、必ず血液も採取し検査することも検討すべきではないでしょうか。国が本気で力を注げば出来ないことはないはずです。

----------

ジャーナリスト・ノンフィクション作家

1963年、京都市生まれ。ジャーナリスト・ノンフィクション作家。交通事故、死因究明、司法問題等をテーマに執筆。主な作品に、『私は虐待していない 検証 揺さぶられっ子症候群』(講談社)、『自動車保険の落とし穴』(朝日新書)、『開成をつくった男 佐野鼎』(講談社)、『家族のもとへ、あなたを帰す 東日本大震災犠牲者約1万9000名 歯科医師たちの身元究明』(WAVE出版)、また、児童向けノンフィクション作品に、『泥だらけのカルテ』『柴犬マイちゃんへの手紙』(いずれも講談社)などがある。■ウェブサイト

----------

(ジャーナリスト・ノンフィクション作家 柳原 三佳)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

海水浴にバーベキュー! 夏は「酒気残り運転」に要注意

バイクのニュース / 2024年7月4日 13時10分

-

基準値4倍…夜7時前に飲酒運転で逮捕の男の言い分「前の夜に飲んだ酒が残っていた」札幌市北区

STVニュース北海道 / 2024年6月29日 11時56分

-

交差点で車同士の事故、午後7時前で酒気帯び4倍のアルコール…その場で逮捕、66歳の自称・会社員「きのうの夜、飲んだ酒が残っていた」 札幌市北区

北海道放送 / 2024年6月29日 9時27分

-

運転代行業者とトラブルを起こし下車後 自分で運転したか…酒気帯び運転の疑いで無職の男(38)逮捕

RKB毎日放送 / 2024年6月23日 15時35分

-

鉄道事業者向けアルコール検知器(飲酒検査器)最新納入実績2024年6月時点を公開

@Press / 2024年6月21日 14時0分

ランキング

-

1医師が考案「脳梗塞の時限爆弾」を解除するスープ 中性脂肪と悪玉コレステロールをためこまない

東洋経済オンライン / 2024年7月7日 18時0分

-

2貧乏体質に共通する「夜の悪い習慣」って?

オールアバウト / 2024年7月7日 21時20分

-

3訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

-

4ダイソーでかなう、税込110円の「生ごみ臭」対策! 入れるだけ・かけるだけで、もう臭わない

オールアバウト / 2024年7月7日 17時15分

-

5日産新型「セレナ“ミニ”」登場は? シエンタ&フリード対抗の「小型ミニバン」は? 実はあった「小さな3列車」 ユーザーの声いかに

くるまのニュース / 2024年7月6日 7時40分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください