「貧しい若者が大量の高齢者を肩車する」はやっぱりおかしい…働かない富裕層から税金を集める唯一の方法【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年6月6日 8時15分

※本稿は、出口治明『働く君に伝えたい「考える」の始め方』(ポプラ社)の一部を再編集したものです。

■よりよく思考するための三種の神器

どうすれば、「考える力」をつけることができるのか?

このシンプルな問いにひと言では答えられませんが、考える力は筋肉のようなものです。地道に積み重ねていくことでしか力をつけられないのは、間違いありません。知り、学ぶ。問い、考える。面倒くさがらずにこのプロセスを辿りましょう。

たとえばニュースを見ながら「国連ってそもそもどういう存在だっけ?」と疑問を持ち、定義を確認してみる。そのうえで、「これはおかしくないかな?」と問い、自分の考えを持つ。面倒かもしれませんがその作業から逃げず、考える練習を重ねてほしいと思います。若いみなさんなら、すぐにコツをつかめるでしょう。

ここでもうひとつ、「どう考えるか」の具体的なテクニックをお伝えします。

僕の提唱している思考のツール、「タテ・ヨコ・算数」です。

■先人たちの知恵は現代でも役に立つ

これはあらゆる問題に対応できるうえに一生使える優れものですから、ぜひとも身につけてほしいと思います。

まず、タテとは「歴史」の時間軸です。昔の人はどう考え、どう決めてきたのか。

「ええー? スマホもない、テレビもない、ぜんぜん違う時代の人の話なんて参考になるの?」

そう思うでしょうか。たしかに、ここ数十年だけ見ても、社会は大きく変化しています。それ以前の生活など想像できないくらいです。

ところが、変わっていないものもある。それこそが、人間の脳です。人間の脳は、じつはここ1万年ほどまったく進化していない。だから先人の知恵は、アテになるのです。

■「なんとなく」ではなく数字やエビデンスを見る

ヨコとは、「世界」。ほかの国や地域を参考にするのです。

なにか解決すべき問題を抱えたとき、自国の状況だけを見て必死に議論しても、井の中の蛙にすぎなかった……ということは多々あります。

地球上にはたくさんの国があり、それぞれの問題をそれぞれに解決して国をよりよくしようとしているわけですから、視野を広げて海の向こうから学ばせてもらいましょう。いま、自分たちが抱えているのと同じような課題に直面し、すでに解決してきた国があるかもしれません。

タテ・ヨコに加えて忘れてはいけないのが、「算数」です。

印象論や「なんとなく」ではなく、数字やエビデンスを見よということです。エビデンスは日本語にすると「科学的根拠」。わかりやすく言えば「だれが見て考えても同じ結論に至るデータ」です。

■「肩車型」の日本の未来は暗い?

三種の神器「タテ・ヨコ・算数」を使って、ひとつ練習問題です。

お題は、「日本の未来は暗いのか?」。

とくに少子高齢化で肥大する社会保障費の増大、それに伴う制度崩壊に関しては、しばしばメディアでも取り上げられることです。「税の原理原則」でいえば、「給付が負担を大きく上回っている状態」ですね。

まずは、ファクトの把握から入りましょう。

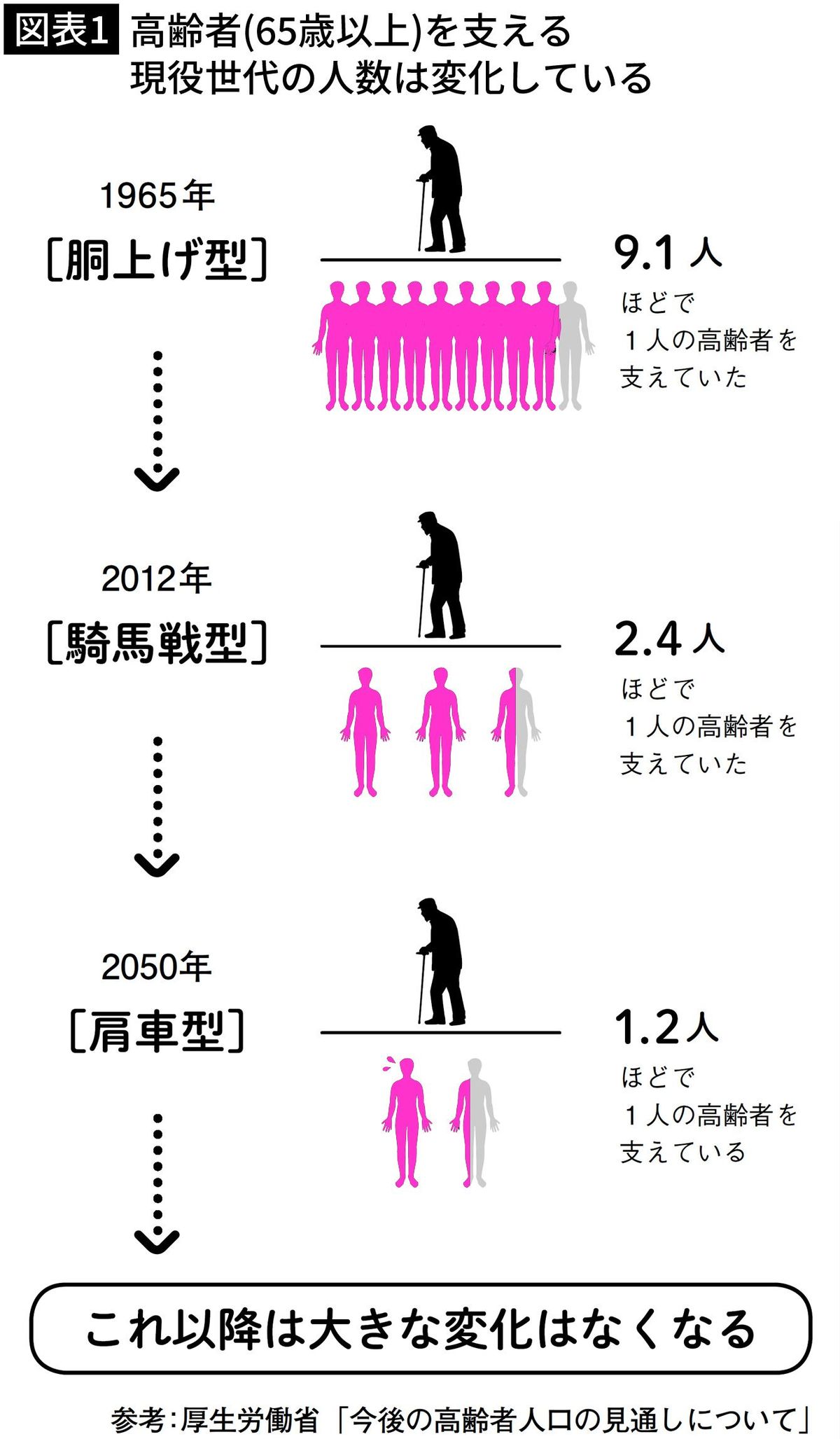

高齢者1人を養うために何人の若者が必要かを示した、「支援比率」という言葉があります。若者が高齢者を持ち上げているイラストを見たことがあるでしょう。あの概念をあらわす言葉ですね。

社会保障制度が完成して数年後の1965年には、9.1人で1人のお年寄りを支えていました。ところがこの「胴上げ型」から、次第に若者5〜6人で支える「騎馬戦型」に変化していき、いまや若者2人で1人のお年寄りを支えています。心許ない「騎馬戦型」です。

そして2050年には「肩車型」、つまりおよそ若者1人で1人の高齢者を支えるようになると言われています。みなさんが社会の中核となるころには、お年寄り1人の生活を支えなければならないのです。想像すると、ちょっとしんどいでしょう。

■「若者がお年寄りを支える」は当たり前ではない

「だから、日本の未来は暗いのだ」といった意見はメディアでもよく見かけるところです。しかしほんとうにそうでしょうか?

この説には、ひとつ、思い込みがあります。それは「若者がお年寄りを支えるべきである」という前提です。

だって、年齢を重ねたすべての人を若者が支えなくてはいけないなんて、よく考えたらおかしくありませんか? お金を持っているおじいさん、おばあさんもいれば、お金を持っていない若者もいるのですから。

現在の「若者がお年寄りを支える」社会保障の思想は、決して当たり前ではありません。少し前の時代の人間の都合にあわせてつくられた、ひとつの制度にすぎないのです。

ではどうするか。ここで、世界(ヨコ)に目を向けてみましょう。

■「困っていない人」が「困っている人」を助ける

かつてヨーロッパ諸国は日本より先に少子化が進んでいたのですが、20世紀末ごろに社会保障に対する考え方を変えることで、社会の在り方を大きく変化させました。

社会を年齢で分けることをやめ、「困っているか、困っていないか」を基準にしたのです。

若者が無条件に高齢者の面倒を見るのは、もうやめよう。その代わり、年齢にかかわらず「困っていない人」がお金を出し合い、「困っている人」を助けよう、と。

「若者がお年寄りを支える」いまの日本の制度では、「困っている若者」が「困っていないおじいさん」を支えるといった、ちぐはぐなケースも生じてしまいます。

たとえば働きざかりと呼ばれる年齢でも、低所得のシングルマザーは「困っている人」でしょうし、年齢的にはおじいさんでも資産の蓄えがたくさんあれば、「困っていない人」と言えるでしょう。

「困り度」にかかわらず、若者が支払う税金で老人の暮らしを支える日本型の仕組みを、英語で「ヤング・サポーティング・オールド(Young supporting old)」と言います。

一方のヨーロッパのようなやり方は、「オール・サポーティング・オール(All supporting all)」。「みんながみんなを支え合う社会」です。

■リタイアしたお金持ちに納税させる方法

後者のヨーロッパ型の場合、「負担」を集める方法は消費税(あちらでは付加価値税と呼んでいます)しかありません。仕事はリタイアしたけれど財産をたくさん持っているお金持ちからは、所得税(一年間働いて得たお金に紐付く税金)を集めることはできないからです。

年齢にかかわらず、たくさんお金を使うお金持ちから多くの税金を取るため、ヨーロッパ諸国では買い物のときに15〜27パーセントと、日本の感覚では非常に高い税が課されているのです。みなさんもヨーロッパに旅行に行ってレシートを見たら、びっくりすることでしょう。

じゃあ日本も「オール・サポーティング・オール」にすればいいじゃないか、と思いますよね。

ところが日本では、このやり方に反対を唱える人が少なくないのです。それはたいてい、消費税の増税に反対する人です。「オール・サポーティング・オール」を実現するためには、ヨーロッパ諸国のように高い消費税をかける必要がありますからね。

「生きていくために必要な物資の消費税が上がれば、所得の低い人の生活が大変になる。不公平だ。消費税の増税は弱いものイジメだ!」

「いままで以上に、高所得者からどんどん税金を取ればいいじゃないか!」

一度は耳にしたことのある議論かと思います。

■所得税より消費税を引き上げるほうが正しい

さあ、自分の頭で考えてみましょう。これらの主張は、合理的でしょうか?

まず感情的に、消費税が増えるのは嫌なものです。収入は変わらないのに、出ていく分だけ増えていくのは困ります。

それでも、社会を持続させるために「オール・サポーティング・オール」に舵を切るためには、所得税率よりも消費税率を引き上げるのが正しい選択だと断言できます。なぜか。お金持ちは、お金の使い方が文字どおりケタ違いだからです。

もちろんそうでない人もいますが、基本的には、所得(いくら稼いだか)と消費(いくら使うか)はおおむね比例します。たくさん稼ぐ人は、10万円するディナーを食べたり、1000万円の車を買ったり、1億円の家を買ったりするわけです。

■消費税はむしろ「弱いもの助け」と言える

それにお金持ちは、日々の生活における消費も大きい。今月の食費を計算しながら特売の品に手を伸ばす庶民を尻目に、食べたいときにはためらわず、和牛でも高級メロンでもなんでも買い物カゴに放り込む。その財力があるわけです。

うらやましいですよね。しかしそのすべてに消費税がかかると考えたら? 1000万円の車一台、1億円の家一棟に消費税がいくらかかるか、計算してみてください。

そう、それが、「困っている人」を守るお金になるわけです。

お金持ちがお金を使えば使うほど、困っている人を助けるお金になる。消費税は決して「弱いものイジメ」ではないし、むしろ「弱いもの助け」とも言えるでしょう。

みなさんが生きる社会は、かつてのヨーロッパ以上――いえ、それどころか世界一の少子高齢化社会です。そもそも、もはや「ヤング・サポーティング・オールド」が成り立たないことは自明です。

しかし、ヨコ――先輩諸国がトライし、しかも成功しているやり方があるのです。決して絶望的ではありませんよね。あとは、やるかやらないかです。

年齢で社会を分けず、がんばれる人が困っている人を助ける。

シンプルで、明るい社会になると思いませんか?

――これが、僕が自分の頭で考えた結論です。みなさんの考えはどうでしょうか。

----------

立命館アジア太平洋大学(APU)学長

1948年、三重県生まれ。京都大学法学部卒業後、日本生命保険に入社。ロンドン現地法人社長、国際業務部長などを経て2006年退職。同年、ネットライフ企画(現・ライフネット生命)を設立し、社長に就任。2012年に上場。2018年より現職。読んだ本は1万冊超。主な著書に『生命保険入門 新版』(岩波書店)、『全世界史』(上・下、新潮文庫)、『一気読み世界史』(日経BP)、『自分の頭で考える日本の論点』(幻冬舎新書)、『教養は児童書で学べ』(光文社新書)、『人類5000年史』(I~IV、ちくま新書)、『0から学ぶ「日本史」講義』シリーズ(文春文庫)、『日本の伸びしろ』(文春新書)、『哲学と宗教全史』(ダイヤモンド社)、『復活への底力』(講談社現代新書)、『「捨てる」思考法』(毎日新聞出版)など多数。

----------

(立命館アジア太平洋大学(APU)学長 出口 治明)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「年金500万円の手取りは409万円」繰り下げても84%増にはならない…"額面ほど増えない手取り"という落とし穴

プレジデントオンライン / 2024年7月2日 8時15分

-

病気や介護にかかるお金は心配しなくていい…和田秀樹が「定年後は堂々と遊んで暮らせ」と説く理由

プレジデントオンライン / 2024年6月30日 10時15分

-

現役東大生芸人・さんきゅう倉田監修! 税金を通じて社会の仕組みや矛盾について考えられる児童書『マンガでわかる! 小学生のくらしと税金&社会保険』6/21発売!

PR TIMES / 2024年6月21日 15時15分

-

この10年で日本人の生活苦はより深刻化している

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月13日 15時30分

-

「家計については心配していない」高齢者は約7割!どんな暮らしをしているの?

オールアバウト / 2024年6月8日 18時30分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3メルカリの「単発バイトアプリ」利用者伸ばす世相 「何が利点なのか」利用者と店舗の声を聞いた

東洋経済オンライン / 2024年7月3日 13時30分

-

4カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

5「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください