「60歳になったら退職する」は日本と韓国だけ…「老後2000万円問題」の不安を解消する超シンプルな方法

プレジデントオンライン / 2024年6月6日 9時15分

■健康であれば70歳まで元気に働ける

4月から新入社員が入社し、フレッシュな気持ちになった方は多いのではないでしょうか。私は今年51歳になりましたが、私が学生の頃は「新卒入社した入社に、定年になる60歳まで勤める」という考えがわりと一般的でした。

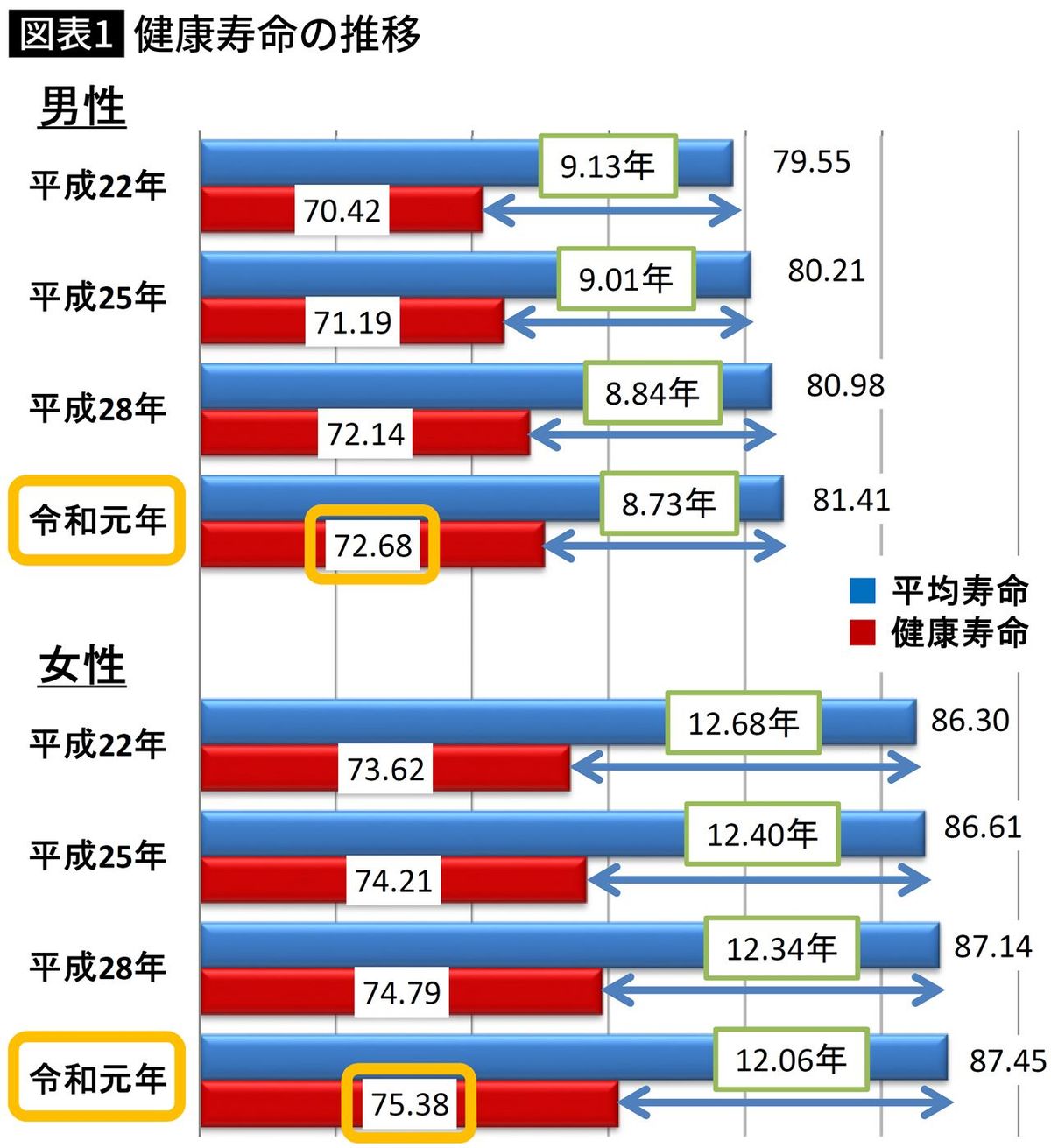

しかし、日本人の平均寿命はこの50年で12歳ほど伸びています。厚生労働省の調査によると、2019(令和元)年におけるわが国の平均寿命は、男性81.41歳、女性87.45歳でした。いっぽうで健康寿命は、男性72.68歳、女性75.38歳です。

一般的な企業に勤めている場合、60歳以降も再雇用などの形で会社員を継続し、年金受給が開始される65歳まで働くことが多いと思いますが、心身状態が元気であれば、70歳までみんな働くことができるのです。

■60歳定年制が残るのは日本と韓国だけ

そもそも、定年制が継続するとは限らない社会の流れもあります。経済協力開発機構(OECD)は2024年1月11日に、2年に1度の対日経済審査の報告書を公表しました。人口が減る日本で働き手を確保するための改革案として、定年の廃止や、高齢者や女性の雇用を促すよう訴えています。このニュースは日経新聞でも取り上げられたので、記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。

日経でも報じられているとおり、OECDに加盟する38カ国のうち、実は日本と韓国だけが60歳での定年を企業に容認していますが、米国や欧州の一部では、そもそも定年退職は年齢差別として禁止されています。

私は産業医・精神科医として臨床現場にあたるなかで、その人の働く意思や能力、それに体力などのフィジカル面を考慮せず、「年齢」という要素だけで、肩書も収入も途絶えてしまう定年制については、大いに疑問を感じています。「定年制廃止」の逆を言えば、「元気であれば何歳でも働いて稼ぐことができる」ということです。体が元気なうちは70歳まで働く。60代以降も社会とのつながりを保ち続けるためには、「健康であること」が第一です。

本稿では、産業医の立場から、健康に働き続けるために大切な「ヘルスリテラシー」と「マネーリテラシー」についてお伝えします。

■「老後のお金」に関しては関心が高いが…

2019年6月に、金融庁の金融審議会市場ワーキング・グループの報告書「高齢社会における資産形成・管理」が公表され、老後に2000万円が必要だと報じられたことにより「2000万円」という数字が一気に話題に上りました。近年の物価高を考慮すると、不足額は2000万円どころか4000万円ほどになるという報道もあります

2024年から新NISA制度が導入されたことから、書店のビジネス書コーナーにも資産形成についての本がたくさん並んでおり、マネーリテラシーへの注目は集まっていると感じます。

一方で健康についてはどうでしょうか。マネーリテラシーと比較して、健康に対するリテラシーである「ヘルスリテラシー」についてはまだまだその重要性が認識されていない、と私は感じています。

元気に働き続けるためには、まずは生命に重大な影響を及ぼす病気の代表格、がんにならないことが大切です。厚生労働省「人口動態統計(確定数)」(2022年)によると、死亡の原因で最も多いのは「がん」(24.6%)で、およそ4人に1人が「がん」で亡くなっています。

がんに関しては、概ね50代半ばまでは女性患者(子宮頸がん・子宮がん・乳がんなど女性特有のがんが中心)が多く、その後急速に男性のがん罹患ケースが増えることが知られています。

■健康でないと週5日・フルタイムでは働けない

健康診断をはじめとした早期発見や治療方法の進歩により、がんの生存率は多くの部位で上昇傾向にあります。したがって、仮にがん罹患が判明したとしても、すぐに命に関わるようなケースは昔に比べると減ってきたのが事実です。

しかし、仮に初期の治療が奏功したとしても、その後の定期通院の必要性や生活習慣の見直し、それに再発に怯えつつの暮らしでは、従来通りに週5日・フルタイムで働くことが難しくなることも多々あります。

また、下記でも詳述しますが肥満も「万病のもと」です。肥満になると高血圧や糖尿病、心臓の病気にかかる可能性が高くなります。もし糖尿病が悪化して人工透析が必要になってしまった場合、こちらも週5日・フルタイムという働き方は難しくなるでしょう。

では、「健康かそうでないか」の違いが、生涯年収にどのように影響するのでしょうか。モデルケースをもとに試算してみました。

■70歳まで働き続ければ3000万円アップ

①健康意識が高いAさん〜70歳まで元気に働いて生涯賃金3000万円アップ

会社員のAさんは、若手の頃から健康意識が高く、定期的な運動としっかりとした睡眠、栄養バランスを考えた食事を摂り続け、60歳になっても働き盛りのころと変わらない健康状態を保っていました。健康診断の結果も特段の所見はなく、本人も働き続けたい意思を持っていました。

そこで勤務先から、概ね60代前半は週5日勤務、60代後半は週3~4日の勤務、平均年収は300万円とし、70歳まで雇用の延長可、との条件提示を受けたとします。

仮にこの条件で10年間働いたら、生涯賃金は3000万円アップしますので、「老後2000万円問題」はクリアすることができたと言えます。条件次第では社会保険にも継続して加入できます。

②健康状態が悪化しているBさん〜健康を害すと年収100万円弱にとどまる

若いころから健康維持に無頓着な会社員・Bさんがいたとします。暴飲暴食、仕事が忙しい時は徹夜もザラ。ヘビースモーカーをイメージしてみてください。

60歳時点でのBさんの健康状態は、月に何度も通院や治療が必要で、気力と体力の状況からも週3日程度の勤務であれば可能、という状況だったとします。安定した勤怠面で懸念が残るBさんに、60歳以降もこれまで通りの条件で働いてもらうことには、会社側も躊躇せざるを得ないでしょう。

そこでBさんには週2~3日で計16時間勤務、時給1300円という勤務条件が提示されました。この場合、年収は約100万円弱です。

■健康意識で「2000万円の差」ができる

仮に10年間この条件で働き続けたとしたら約1000万円ですので、Aさんとは2000万円もの生涯賃金の差が生じることになります。Bさんは勤務時間が少ないため、社会保険の加入も困難です。

いかがでしょうか。「身体が資本」と言われるように、そもそも生涯賃金を増やすためには、心身ともに健康であることが大前提です。

マネーリテラシーを高めて老後の資金を懸命に貯めることも大事ですが、60代以降も、具体的には健康寿命の少し前までは、稼ぐことができる心身状態を保つことも、お金と同じように大切であることを、このモデルケースから感じていただければ幸いです。

では、70歳になってもいきいき働くには、これからどのようなことに気をつければよいのでしょうか。50歳からでもできるヘルスリテラシーの高め方について最後に解説します。

■「ヘルスリテラシー」=「情報リテラシー」

まず、ヘルスリテラシーとはどういったスキルを指すのでしょうか。私は次の3つのことができる状態であると考えます。

① 適切な医学情報・健康情報にアクセスすること

② その情報を正しく解釈し理解して、自ら行動変容すること

③ それを他者とのコミュニケーションに活かすことができること

さらに噛み砕いてご説明すると、私が代表を務める株式会社フェアワークで提供している従業員サーベイには、次のような質問があります。

・新聞、本、テレビ、インターネットなど、いろいろな情報源から情報を集められる

・たくさんの情報の中から、自分の求める情報を選び出せる

・情報がどの程度信頼できるかを判断できる

この質問の意図としては、自分で情報を検索し、取捨選択し、信頼性や妥当性を吟味できる能力を測定しています。「①正しい医学情報にアクセスすること」、得られた医学情報を「②正しく解釈し理解すること」ができるのかどうか、を問うているのです。

例えば皆さんが、資産配分を見直すためにマネーリテラシーを高めようと考えた場合、まずは新聞や本やインターネットから情報を集め、吟味してから、実際の行動に移す、という順序になるでしょう。ヘルスリテラシーの高め方もこれと同じです。

さらに、インプットした情報を「③ コミュニケーションに活かす」つまりアウトプットができてこそ、「ヘルスリテラシーの高い人」となります。ぜひ、正しい情報を自分の言葉で、まずはご家族や同僚に伝えてみることから始めてみてはいかがでしょうか。

■「万病のもと」肥満をどう治すか

最後に、本コラムのテーマである「長く健康に働くこと」の基本対策として、肥満についてもお伝えします。

肥満は心臓病や脳卒中のリスクとなるだけでなく、近年ではがんや認知症との関連も指摘されていますが、治療といえば長らく運動療法と食事療法が中心でした。しかしここ1~2年ほど、糖尿病治療薬の肥満治療薬としての効果が話題になっています。巨大製薬メーカーが肥満治療薬の開発にしのぎを削り、株価も大きく上昇している事実をご存じの方も多いのではないでしょうか。

国内では、大正製薬が4月8日、医師の処方箋なしで薬局で購入できる一般用医薬品(OTC)として、内臓脂肪を減らす市販薬「アライ」を発売しました。産業医としては「万病のもとである以上、肥満は治療の対象になりうる」との認識をもっと多くの方に持っていただきたいと思っておりますし、これら治療薬の、日本での発売のニュースはそういった意識転換を促すものではないかと期待しています。

■歴史ある治療薬「メトホルミン」

ひょっとすると、いま話題の肥満治療薬の特許が切れ始める10~20年後には、肥満治療薬のジェネリック薬が世の中に行き渡り、メタボを脱却したスリムな高齢ビジネスパーソンが闊歩しているかもしれませんね。

とはいえ、肥満治療薬はまだまだ高額です。そこで私が個人的に注目している薬があります。糖尿病治療薬として長い歴史を持つ「メトホルミン」です。

メトホルミンは肝臓で糖の合成を抑える他、筋肉や脂肪組織での糖の取り込みを促し、小腸からの糖の吸収も減らします。日本では60年以上前から、また現在でも世界100カ国以上で使われている歴史のある薬ですが、近年の研究では体重減少効果だけでなく、膵臓を含む各種のがん抑制効果や、エイジングケアへの効果も期待されています。

ヘルスリテラシーが高く、自身の健康促進のため積極的に情報を集めている人であれば、「肥満症薬が世界的にブームになっている」ことや「メトホルミンには糖尿病治療以外の効果が明らかになりつつある」という情報にたどり着くことは難しくないでしょう。

もちろん、これら医薬品には利用にあたってさまざまな条件があり、副作用もないわけではありません。自己判断では服用せず、医師や薬剤師等、専門家の助言も参考にしていただきたいと思います。

----------

産業医、フェアワーク代表

日本医師会認定産業医・精神科専門医・精神保健指定医。1999年千葉大学医学部卒業。千葉県がんセンターと千葉県精神科医療センターの医長を経て医療法人社団惟心会理事長。参議院・国土交通省ほか上場起業など50以上の団体で産業医を経験後、衆参両院や中央省庁にて法定ストレスチェックを受託。2019年株式会社フェアワークを起業。健康経営にフォーカスした組織サーベイ「FairWork survey」を開発し、2021年に経産省後援の「HRテクノロジー大賞」にて注目スタートアップ賞を受賞した。現在はオンライン社内診療所サービスに注力している。

----------

(産業医、フェアワーク代表 吉田 健一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

日本人の生涯年収は「3億円」って本当ですか? 年収「700万円超え」になると思うのですが、実際そんなに稼げませんよね? 老後も考えると「70歳」まで働くべきなのでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月24日 10時0分

-

食欲なし、足のむくみは心臓がやられている可能性…「大病の予兆」見分け方のコツは遠い場所に出る危険サイン

プレジデントオンライン / 2024年6月23日 6時15分

-

60代で働いている人の割合と年収はどのくらい?

オールアバウト / 2024年6月20日 19時30分

-

<精神科医・和田秀樹>「日本の健康診断は長寿に結びついていない」と断言する理由。ただひたすら患者の血糖値を下げようとする医者は「バカ」

集英社オンライン / 2024年6月16日 10時0分

-

年金月22万円、いつも笑顔の絶えなかった70代成功者の父「いい人生だった…」と終われないワケ。40代一人娘の涙【FPの助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月7日 11時45分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

3"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

-

4運動習慣による“天然のコルセット”で施術後は順調に回復【ひどい腰痛も8割治る】

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月3日 9時26分

-

5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください