なぜ日本は「IT後進国」になったのか…ひろゆき「カネと権力が高齢者に集中しているという日本の残念さ」

プレジデントオンライン / 2024年6月5日 9時15分

■ザッカーバーグが日本に生まれていたらどうなったか

以前「ABEMA Prime」で、もし30年前に戻って日本を救うことができるとしたら何をしますか? というテーマで話し合ったことがあります。

そのとき僕が考えたのは、根本的に日本を救うのは無理だということです。1人の天才がいて何かできたとしても、日本を変えることはできないと思いました。

たとえばフェイスブック(メタ)を創立したマーク・ザッカーバーグが、30年前の日本に現れてフェイスブックのようなものを作ったとします。

そこから日本のIT産業が大きく変わったかといえば、むしろ逆です。ザッカーバーグは、30年前の日本で逮捕されて終わりだと思います。

■ホリエモンは逮捕された

なぜなら、今日本人が使っているコミュニティサイトのX(旧Twitter)や、フェイスブック、YouTubeなどは、すべて外国のサイトなのです。そのため、サイト上で起きたトラブルには日本の企業は直接関わることがありません。

しかし、もしこれらが日本の会社だったら、そこで起きたトラブルは、そのコミュニティサイトを運営する会社の社長が悪いと言って、その会社を潰そうとする圧力が働くのです。

その象徴的な例が、ライブドア事件におけるホリエモンこと堀江貴文氏の逮捕でした。

■「Winnyを作ったエンジニア」も逮捕された

また、2023年には仮想通貨のステーブルコインの取引が日本でも認められるようになりましたが、そこで使われるブロックチェーンの先駆けとなるP2P(Peer to Peerの略。サーバーを介さずに端末同士で直接ファイルのやりとりを行う通信方式)の技術を開発したのが、日本のソフトウェアエンジニアの金子勇さんでした。

金子さんは、映像や音声など、当時のメールやネットでの共有が難しかった大容量ファイルをやりとりするためにWinnyという技術を開発します。

この技術を世界に広げていたら、今の仮想通貨のマーケットを取ることができたかもしれません。

しかし金子さんは、Winnyにアップロードされたファイルの中に著作権違反のものも含まれていたという理由で、著作権法違反ほう助の疑いにより、逮捕されてしまいます。

当時は、金子さんとWinnyがバッシングされるのはおかしいと言っている人が多数派でしたし、この事件が映画にもなりました。

■検索エンジンも「違法」

このほか、検索エンジンに関しても、著作権法上、キャッシュを保存して表示するということが違法だということで、日本の場合は国産の検索エンジンを潰してしまいました。

その結果、楽天グループが運営している「インフォシーク」や、NTTの「goo」などはGAFAMの仲間入りをすることはできませんでした。

キャッシュ機能が使えないという手痛いハンデを課されたため、ユーザーは皆グーグルを使うことになってしまったのです。

グーグルが日本中の検索エンジンとして使われるようになり、ヤフージャパンもグーグルの検索エンジンを使うようになりました。自ら成長の芽を摘んでしまったことが、その後、日本産業の低迷につながっていくのです。

■政策決定者が高齢の人ばかりだった

当時の日本がなぜITに積極的に投資をしなかったのかというと、政策決定者が高齢の人ばかりで、ITの将来性が読めなかったからです。

自分たちが理解できないものに予算は使えないということで、IT推進のための投資は行われませんでした。

若手のITビジネスのリーダーが育たなかったということもあります。ITの技術に詳しくても、お金がなかったので起業することすらできなかったのです。

■60代でお金を持ってもチャンスはない

さらには、国全体の高齢化の問題もありました。たとえば70歳の人が死んで遺産を子どもが受け取ると、子どもの年齢は40歳くらいです。

40代でまとまったお金を得ることができれば新たに起業してみようとか、将来成長しそうなIT企業に投資する意欲も湧いてくるでしょう。

しかし実際は、日本国民は長寿なので、80代90代まで生きることもまれではありません。仮に90代で亡くなったとして、遺産を受け継ぐ年齢は60代くらいになってしまいます。

40代ならともかく60代で遺産を得たとしても、そこから起業しようという人は少ないでしょう。

つまり、新しいビジネスに若手のビジネスマンが取り組んでいれば儲かるチャンスがいくらでもあったのに、お金が回ってこないため、そのチャンスをみすみす潰してしまっていたのです。

■「80代の社長」がDXを妨げている

こうした高齢化の問題は企業の中でも起きています。

経団連に入っている企業の社長は70代や80代がざらにいます。たとえば80代の社長が現役で会社の中で強い権限を持っていたら、ITや仮想通貨、今で言えばDX(デジタルトランスフォーメーション)の技術などは理解できないでしょう。

その技術の価値や有望性が40代の人にわかったとしても、その40代が80代の社長を説得するのは容易なことではありません。

その意味では、いま東南アジアの経済が急激に伸びているのは、良い悪いは別として、この国の平均年齢が短いからということもいえます。

フィリピンで29歳、同様に、インドも平均年齢が28歳です。一方の日本は48歳ですから、平均年齢が20歳も違うのです(国連、ジェトロなどの資料から)。

■いかに若い人に権限を与えるか

この場合、たとえばTikTokが面白いのでこれをビジネスにしようと言った場合、20代ならその面白さが理解できますが、50代の人がTikTokでバズらせるということはなかなかないと思います。

つまり新しい技術を開発していくためには、いかに若い人たちに権限を与えていくかということが重要なのですが、その点で企業の内部も高齢化している日本は、なかなか難しい立ち位置にいます。

■「年配者には従う」という習慣

日本で新しい技術が育たないもう一つの要因は、長男が家督を継ぐという習慣にあります。

たとえば農村の家庭では、家や財産はだいたい長男が継ぐことになっています。そうすると父親がどんなに理不尽なことを言っても、それに従い続けなければならなくなります。

最近でこそDV(ドメスティック・バイオレンス)という形で、家庭内での暴力も処罰を受けるようになりましたが、かつての日本では父親が母親や息子に暴力を振るっても許容される文化が残っていました。

そしてそうした理不尽な行動や暴力に対して我慢を続けた代償として長男は、家業や家・土地を譲り受けることができたのです。

その結果、「年配者には従う」という習慣が出来上がります。そしてその習慣が家庭だけでなく、企業の中にも浸透していきます。

■反対意見は握り潰されてしまう

そして年配の企業トップが、ITなどという訳のわからないものには手を出さず、うちの会社は今までの事業を引き続き行っていけばいい、という判断を下した場合、若い社員はそれに逆らえなくなってしまうのです。

反対をする若者がいたとしてもそれはごく少数派で、そうした反対意見はすぐに握り潰されてしまいます。

日本の企業の中で新しい産業が育ってこなかった背景には、こうした文化的な要因もあるようです。

■政治をAIに任せてみよう

今の政治家のほとんどは60歳以上の高齢男性です。昭和の政策をそのまま継承する、いわゆる「おっさん支配」が続いているのです。

そこで最近よく僕が思うのは、いっそ政治をAIに任せてみたらどうかということです。

「おっさん支配」の政治がAIの政治になったら何が変わるかというと、AIは利権やしがらみなどを一切排除するということです。

まず初めに、AIに目標をインプットします。たとえば経済成長率年2%という目標をインプットすれば、どの産業・企業にいくら補助金を出して、いくら減税をしてという最適解をはじき出してくれます。

■AIのほうが緻密に判断してくれる

かつて政府の肝いりで大々的に展開しながら大失敗したクールジャパンのような計画についても、失敗の要因を洗い出し、商圏の絞り込みや、そこに対してどのコンテンツを展開していくかというマーケティングも緻密に行ってくれるでしょう。

さらに持続可能な経済成長を目標とする場合、AIは少子化対策にまで踏み込むと思います。世界中のデータを見ても、経済が伸びている国は人口が増えている国だからです。

米国はその象徴的な例です。米国の場合は出生率だけでなく、大量の移民を受け入れているために人口が増えているという背景もあります。移民の数だけでも、年間100万人増えているといわれています。

人口が減少していく国は、その逆です。戦争などで一時的に人口が減少する国はありますが、平和な状態で人口が減っていく国は、経済的には縮小していきます。現在の日本がまさにそうです。

そこで日本が今後長期的に経済成長していくためには、少子化問題を解決して、若い世代が子どもをたくさん産んで育てるようにしなければならないのです。

■AIは利権や忖度を排除する

少子化問題を今のおっさん支配の政治に任せていると、少子化対策を行わずに、高齢者にお金を配る政策を採ってしまうでしょう。子どもには投票権がありませんが、高齢者は確実に投票所に足を運んで投票してくれる貴重な支援者だからです。

しかしAIの政治であれば、そのような利権や忖度は一切排除しますので、長期的な経済成長という目標を達成するためだけに政策を行います。その際、少子化対策はAIにとって重要かつ必達の政策課題となるのです。

このように考えると、利権がらみの政治家に散々苦しめられている我々国民にとっては、「おっさん支配」の政治よりもAIが行う政治のほうが、我々を幸せにしてくれるのではないかという期待が膨らみます。

■政治家はAIに仕事を奪われる

今、ビジネスの世界でも、AIに仕事を奪われていく事例が増えていますが、政治の世界も例外ではなくなってきているのです。

ただしAIは、神様のように万能なものではありません。大事なのは目標の設定の仕方です。

たとえばAIに今の地球環境問題の解決という目標をインプットしたとします。その場合、おそらくAIは最適解として、人類を全て抹殺するという選択をすると思います。

AIというのは、あくまでも目的の実現を人間よりも優秀に達成する可能性のある仕組みなのです。そのため目標の設定さえ間違えなければ、人間の生活をより豊かにするために役立ってくれるでしょう。

----------

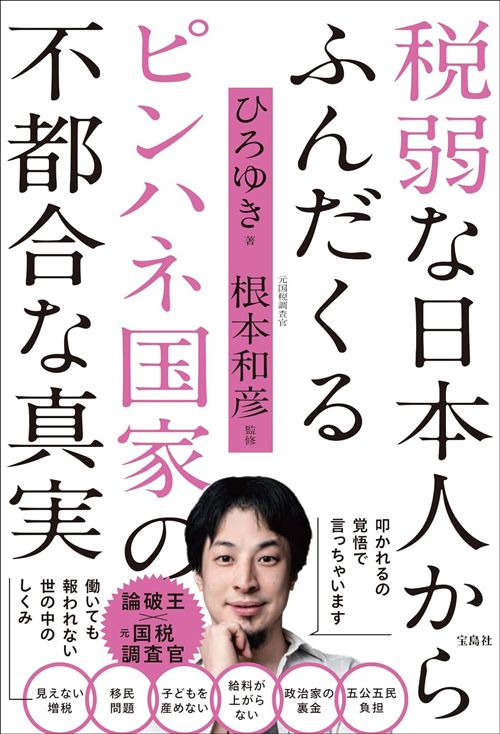

2ちゃんねる創設者

東京都北区赤羽出身。1999年、インターネットの匿名掲示板「2 ちゃんねる」を開設。2015年に英語圏最大の匿名掲示板「4chan」の管理人に。YouTubeチャンネルの登録者数は155万人。著書に『ひろゆき流 ずるい問題解決の技術』(プレジデント社)、『なまけもの時間術』(学研プラス)などがある。

----------

(2ちゃんねる創設者 ひろゆき)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「未来の韓国大統領候補」与野党の若手議員2人に聞く 対日関係、国内政治はどうなる ソウル特派員発

産経ニュース / 2024年6月20日 11時0分

-

ひろゆき氏、都知事選告示前に見解 〝政治家を公約で選ぶ〟は「単なる綺麗事」「政治家は嘘をつく」

よろず~ニュース / 2024年6月19日 18時41分

-

令和の「子持ち様」vs「子なし貴族」バトルと平成以前の「子アリvs子ナシ」対立の決定的な違い

プレジデントオンライン / 2024年6月18日 9時15分

-

今の日本に必要なのは「子育て支援」でなく「おひとりさま支援」だ…若者が子どもを欲しがらない本当の理由

プレジデントオンライン / 2024年6月14日 8時15分

-

まもなく「独身様」が申し訳なさそうに生きる時代がくる…「子持ち様」と「独身様」の評価が逆転する日

プレジデントオンライン / 2024年6月4日 9時15分

ランキング

-

1ローソン、7月24日上場廃止 KDDIとポイント経済圏の拡大などを目指す

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月3日 17時46分

-

2バナナ・パイン・マンゴーが… 軒並み値上がりの“ワケ” 試す人が増えている国産バナナとは…!【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月3日 21時19分

-

3メルカリの「単発バイトアプリ」利用者伸ばす世相 「何が利点なのか」利用者と店舗の声を聞いた

東洋経済オンライン / 2024年7月3日 13時30分

-

4「新札ゲットできました」新紙幣求め銀行やATMに行列 導入の狙いは「偽造防止の強化」と「使いやすさ向上」 1万円札は渋沢栄一 5000円札は津田梅子 1000円札は北里柴三郎

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月3日 12時8分

-

5auカブコム証券、顧客に二重で入金…返金を求める方針

読売新聞 / 2024年7月3日 19時16分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください