政界を腐敗させた責任の半分は財界にある…利権を握らぬ政治家は「実力者」になれないという自民党の構造問題

プレジデントオンライン / 2024年6月3日 8時15分

※肩書や為替レートなどは1967年当時のものです。

■企業が献金をするのは「反対給付」があるから

経団連、日経連、経済同友会の幹部たちが、しばしば政界の腐敗を嘆き、その浄化と近代化を望む談話を発表したりする。しかし、私の見る所では、政界を腐敗させた責任の半分は財界にあるのではないかと思う。というのは、多くの大企業経営者は、一応国民協会を通ずる献金はするものの、その数倍の献金を、自民党の実力者や特定の国会議員に対して与えている。

そうした献金は、ほとんど、何らかの反対給付をアテにしているのである。その反対給付とは、土建会社に対する公共事業の割当てとか、特定の産業に対するその製品の物品税の引下げとか、原材料の輸入関税の引下げとか、特定の企業に対する利子補給とか、である。復興金融金庫融資をめぐる「昭電事件」とか、造船利子補給をめぐる「造船汚職」とか、そうした実例は、数えあげれば、キリはない。

私が面接したある化学産業の大企業の社長は、次のように語っていた。

■利益還元の見込めない政治家は、財界から見捨てられる

このような角度、つまり献金→利権での還元というギブ・アンド・テイクの法則が、政治献金ルートを決定しているのだから、利権を握らぬ政治家は、“実力者”になれず、また利権をにぎった子分に対する統制力を持たぬ実力者は、没落するのである。

もうひとつの例は、旧河野派(春秋会)の弱体化の理由である。旧河野派は、河野一郎の存命中は、「三金会」という名の財界の後援団体があって、18の大企業が加盟しており、年間1000万円ないし2000万円を献金していたという。だから旧河野派には、年間2億円前後の経常費があり、巨大派閥の勢威を誇った。

しかし、河野親分の死亡後は、1社去り2社去り、残った社も、献金額をへらしており、このため旧河野派は分裂の危機にひんしている。これも、故河野一郎を失い、佐藤政権下で党役員も出せず、伴食閣僚1名と、利権の関係のまったくない衆参両院の正副議長をあてがわれているだけで冷飯喰いの状態にある旧河野に対し、献金しても、それだけの利益還元を期待できなくなったことに対する財界人の計算の結果である。

■なぜ政治家は「役職」を渇望するのか

陣笠代議士は、役職をほしがり、役職のついた代議士は派閥実力者をめざし、派閥の実力者は、主流派になりたがり、やがて政権亡者となる……というのも、政権をにぎらず、主流派でなく、役職を持たない政治家には、カネが集まらないからである。

役職にもよりけりである。同じ大臣でも、行管長官や科学技術庁官では、カネにならない。大蔵大臣や通産大臣といった利権のある官庁の大臣とくらべては、まったくネウチが違うのである。そこで、自民党の実力者になるためには、有力な経済官庁の大臣にならなければならない。

今日の実力者で、経済官庁の大臣を経なかった人物は、ほとんどない。党の役職でも、党三役、つまり幹事長、政調会長、総務会長の椅子は、経済閣僚の椅子と同等のネウチがある。だから、今日の自民党の全部の派閥の実力者は、皆これらの椅子をかつて占めた人物ばかりとなっているわけだ。

佐藤栄作=大蔵大臣、幹事長、政調会長

岸 信介=幹事長、商工大臣

福田赳夫=幹事長、大蔵大臣

三木武夫=幹事長、通産大臣

川島正次郎=幹事長

船田中 =政調会長

石井光次郎=幹事長、商工大臣

藤山愛一郎=経企庁長官、総務会長

■大物になれば、1年で1億円は軽く集まる

旧河野派が、一人の指導者、つまり親分をきめられないでいるのは、党三役と経済閣僚の双方を経験した人物がいないからであろう。

私が直接聞いたところであるが、ある若手の代議士が、某経済官庁の政務次官になってから、年間2000万円の献金が、得られるようになった、という。これが大物になれば、1任期(1年)で1億円は軽く集まるというのが相場のようだ(もちろん利権のない伴食大臣の場合はそうはいかないが)。

そこで、政界に入った者が、誰でも辿ろうとするコースが、陣笠→政務次官(当選2回)→常任委員長(当選5回)→大臣(当選6回)→党三役(当選7、8回以上)であり、このうち、政務次官や大臣は、当然大蔵、通産、農林、運輸、建設などの利権官庁、常任委員長も、大蔵、商工、農林水産、運輸、建設などの利権の結びつく常任委員会である。

こうしたコースを辿るためには、前記カッコ内のような当選回数を重ねなければならないのだが、吉田内閣時代の特例で、佐藤栄作が議席もないのに官房長官に抜擢されたり、池田勇人が当選一回で大蔵大臣になったりしたことがあるが、その故に、池田は当選5回で、佐藤は7回で首相の地位につけたのである。藤山愛一郎が、議席のないまま外相になり、やがて実力者になったのは、その資金を使ったからで、彼は今日まで10億円以上の私財を子分たちのために費消したといわれている。

■アメリカでも「政治にはカネがかかる」

以上のように書いて来ると、金権万能のような我が国の保守党政治の腐敗ぶりは、絶望的なもののように見られるかも知れない。しかし、現代の民主政治は、どこの国でも、次第にカネのかかるものになりつつあるのである。

1960年の米国大統領選挙で、ケネディは、一説では1億ドル使った、といわれる。出費の大部分は、1年間チャーターされた豪華な専用飛行機を含む候補者および運動員の旅費および、テレビの宣伝費を中心とする広報費用であるが、消息通の話では、州によっては、代議員の買収にも、ケネディ一家はかなりのカネを使ったという。テレビのスポット放送の料金は、馬鹿にならぬものがあり、追いこみの1週間に数百万ドルもかかったらしい。

カネのかかることでは、最近のカリフォルニアの州知事選挙では、民主、共和両党とも300万ドル使ったというし、テキサス州に至っては、知事選挙の場合は、1000万ドルだという。テキサス州知事の年俸は2万5000ドルであるから、400年分の年俸が使われることになる。一体、これほどのカネを使って知事になって、どんなウマ味があるのかと、疑問に思うのは、当然のことであろう。

■1960年の米大統領選で行われた「募金戦術」

このような巨額のカネは、しかし、全部が候補者のフトコロから出るのではない。米国の政党の募金戦術はかなり進歩しており、1960年の大統領選挙では100ドル・ディナー方式(100ドルの会費でパーティを開き、資金を集める)により、共和党がイリノイ州クック郡だけで、一夜に50万ドル(1億8000万円)を集めた記録があり、さらにこの方式を大規模にして、テレビを利用し、同時に何カ所かで100ドル・ディナーを開いて、一夜に300万ドルから500万ドルの収入を得た事実も伝えられる。

また、日本の選挙では、特に保守党の場合、無報酬の運動員はほとんどいないが、米国では、ボランティア(自発的運動員)が発達しており、レジャーを楽しむと同じように、両政党の支持者が、熱狂的に選挙運動に参加し、これらの運動員が広範囲な募金活動を展開しているようだ。

大企業からの大口献金は、労組のそれと同時に禁止立法が行われているので、表面上は、献金は、中産階級による小口化している。

■ワシントンの「金権政治」の実態

とはいえ、個々の地方選挙などでは、候補者は、党の援助をあてに出来ず、自力でまかなわねばならぬから、大企業や利権団体、つまり圧力団体からの献金に頼っているのが本当のようだ。ダグラス・ケーターは、『ワシントンの権力』の中で、次のように書いている。

「議会選挙に初出馬する新人候補は、全国委員会からの資金援助をあてにできない。もらっても、せいぜい2、3000ドルだろう。ところが、激戦の都市部選挙区から下院選挙に立候補するには、10万ドル以上かかるようだし、大きな州の上院選挙だと100万ドル以下ではすまないのだ。ここに圧力団体にとって豊沃な土壌がある」

ケーターによれば、各種圧力団体(外国政府も含まれる)の手先として政界工作をするロビイストたちは、巨額の資金を使って買収活動をしており、これを規制する法律によって、ロビイストは議会に登録し、その財政報告書を提出しなければならないことになっているが、「毎年議会に報告される支出金額が氷山の一角にすぎないことは周知の事実である」。

そして、「あたりをかぎ回った記者なら、どれだけの金額が動いたかの証拠はつかんでいなくても、不快な金の取引きのリストを握っているものだ。議事堂周辺には、おどし専門の圧力工作者がうろついている。議員にとっては、選挙区の法律事務所に払いこまれた合法的な謝礼から、利益団体の大会でぶった演説の“お車代”まで、収入にはこと欠かない」と書いている。

■米国、日本、西ドイツの政治献金の違い

アイゼンハワー時代に、フランシス・ケース上院議員が、石油ロビイストから賄賂をもらったことを暴露したため、アイゼンハワーは、元来自分が賛成であった天然ガス規制法案に対して、疑いを残さぬために、あえて拒否権を発動せざるを得なかった。というような事実は、右のような、米国の政治権力に巣食う腐敗の一端を示すものでもあろう。

米国では、所得税法と連邦および州の腐敗行為防止法によって、大口献金は表面上禁止されているが、西ドイツ以外の先進諸国では、政治献金の損金算入は否認されており、政治献金は利益処分として処理されねばならないのが通常である。その点、日本では、一定率内で、政治献金は損金算入が認められている。西ドイツでは、企業は、総所得の10%、または総売上高および、一暦年に支払われた賃金並びに俸給の2%までは、控除されることになっている。

西ドイツの選挙は、小選挙区制を加味した比例代表制であり、個々の国会議員選挙は、カネがかからぬものとされているが、それでも、社会民主党でさえも、大企業から巨額の寄付を得ている。しかも、キリスト教民主同盟、社会民主党、自由民主党の三大政党に対しては、公然と、法律によって、国家予算の中から、毎年3800万マルク(約34億円)もの巨費が、政治活動資金として、交付されている。政党の政治資金にここまで公共性を持たせる思想に立脚すれば、日本的金権政治も超克され得るかも知れない。

■「資金源の細分化」と「派閥の発生」

先にも述べたように、戦前から戦後にかけて、資金源は、大きく変貌した。その最大の理由は、軍と財閥の解体である。財閥もしくは軍を通じて、巨大なパイプで政党に流れ込んだ資金がなくなると、保守政党は、個々の何百という企業から、小口の献金を集めなければならなかった。各企業は、利権の還元を期待して、権力を掌中にする政治家や、近い将来に再びあるいは新たに権力を掌中にしそうな政治家に献金するようになった。

その中で、1億円前後の巨額の金(選挙の時には、1億以上数億円に達する)を集める能力を持った人物が、派閥の親分、いわゆる実力者と呼ばれる権力者になるようになったのである。ある派閥の親分の定期的に献金を受ける企業の数が、1000社に達する例もある。

もし、政治資金が合理化され、たとえば西ドイツのように、国費で負担するとか、あるいは、比例代表制の採用によって個々の議員の出費が少額ですむようになるとかすれば、資金パイプとしての派閥およびその親分の存在理由の大部分は失われ、少なくとも、今日の派閥の持つ機能および実力者の条件、資質は、まったく異なったものとなるであろうし、派閥間の密室政治の中から、実力者の合従連衡によって生み出されて来た総理大臣の性格も異なり、首相になる者の条件と資質は、すっかり変質することとなるであろう。

----------

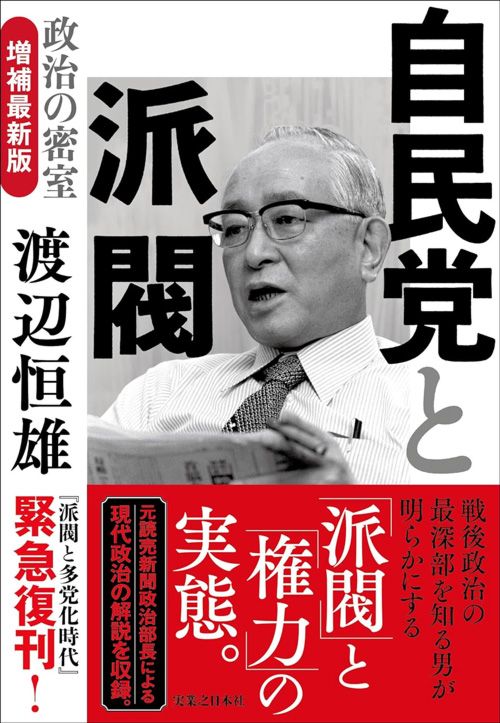

読売新聞グループ本社代表取締役主筆

1926年東京生まれ。東京大学文学部哲学科卒業。1950年読売新聞社入社。ワシントン支局長、政治部長、論説委員長などを経て、読売新聞グループ本社代表取締役主筆。著書に『派閥 保守党の解剖』『党首と政党』『大統領と補佐官』など多数。

----------

(読売新聞グループ本社代表取締役主筆 渡辺 恒雄)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

自民大苦戦の東京都議補選を「ポスト岸田」2人が応援 ヤジは飛ばず聴衆と握手で支持訴える

日刊スポーツ / 2024年7月5日 5時30分

-

日本に迫る政党の「ガラガラポン」

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月28日 17時20分

-

裏金処分議員、千葉でパーティー 政治とカネ問題相次ぐ「震源地」

共同通信 / 2024年6月28日 17時10分

-

再選へ麻生氏頼る岸田首相、見えてきた哀れな末路 2週連続の会食は異例、国民はいっそうの不信感

東洋経済オンライン / 2024年6月28日 9時40分

-

岸田政権を正面から批判できず、都知事選もスルー…維新が迷走を深める「大阪万博」以上に厄介な問題

プレジデントオンライン / 2024年6月20日 7時15分

ランキング

-

1お金がない人ほど気にしていない「5つの出費」とは?資産1億円を達成した女性が教える、投資を学ぶ前にすべきこと

日刊SPA! / 2024年7月18日 8時50分

-

2隣人をサンドバッグ扱いし、骨折30カ所 暴行死させた元ボクシング練習生の無慈悲な犯行

産経ニュース / 2024年7月18日 8時0分

-

3「混迷看過できぬ。大きな決断を」兵庫県職員OB団体、斎藤元彦知事に事実上の辞職要請

産経ニュース / 2024年7月18日 18時29分

-

4〈サッカー日本代表・不同意性交の容疑で逮捕〉「サッカーに集中したいって理由で彼女と別れたこともある純粋なサッカー少年でした」佐野海舟の親友が語った「飲酒疑惑&坊主謹慎処分」の真相

集英社オンライン / 2024年7月18日 11時41分

-

5堀井学衆院議員の東京・北海道の事務所を家宅捜索 東京地検特捜部 公選法違反疑い

産経ニュース / 2024年7月18日 10時52分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください